每天早上打開點名系統時,我心裡總會浮現同一個問題:Jaro 今天會上學嗎? 表面看來,這是一個已經變得有點過分的疑問。然而,當你當了兩年同一班的班主任,看著某個名字反覆在「Present」與「Absent」之間來回出現,你會慢慢地發現,出席與否,早已不只是一個簡單的紀錄…… Jaro 跟班上其他男生沒甚麼分別。他活潑、愛開玩笑,偶爾會作弄同學;他不愛足球,卻能因為打機而跟其他男生混熟;他為人善良,樂於助人,特別是同樣有SEND(特殊教育需要)的Freddie。若只看課室裡的他,很難想像他的名字,會經常缺席在點名表上。 我從前年開始便是 Jaro...

早年聽過一種說法,據說出自 Alex Garland 的《The Beach》:旅行時不要帶相機,讓記憶保存眼前一切。年輕時也覺得這種說法很浪漫,然而日子久了才明白,原來我真係好鍾意影相。正是因為想拍照,反而令我更專注於當下的細節,更能讓眼睛看清世界。 寫遊記又何嘗不是相同道理?正因為要記下經歷,才會更留意細微末節。這次歐遊,寫了近百篇遊記,長短不一。寫作過程中難免有靈感乾塘之時,不知如何落筆,反而更想探個究竟,認真地去了解世界。 有時原本無意動筆,但到訪某地之後,對其歷史、人文忽然產生興趣,遂翻書查資料、做交叉比對,靈感慢慢浮現,才能寫出自己合意的文章。為求交代清楚,也要再三考證。...

上周五,美國財金市場的真正主角,並非通脹數據,也不是就業報告,而是特朗普在 Truth Social 上短短數行的「隨筆」。一紙提名,卻有如在資本市場引爆驚雷——凱文・沃什(Kevin Warsh)獲欽點為下屆美聯儲主席人選。 消息一出,反應立竿見影。美元急升,黃金暴瀉,銀價更出現罕見的「閃崩」,單日跌幅逾三成。若僅以「獲利回吐」或「技術調整」解釋,未免低估市場的嗅覺。 華爾街金童...

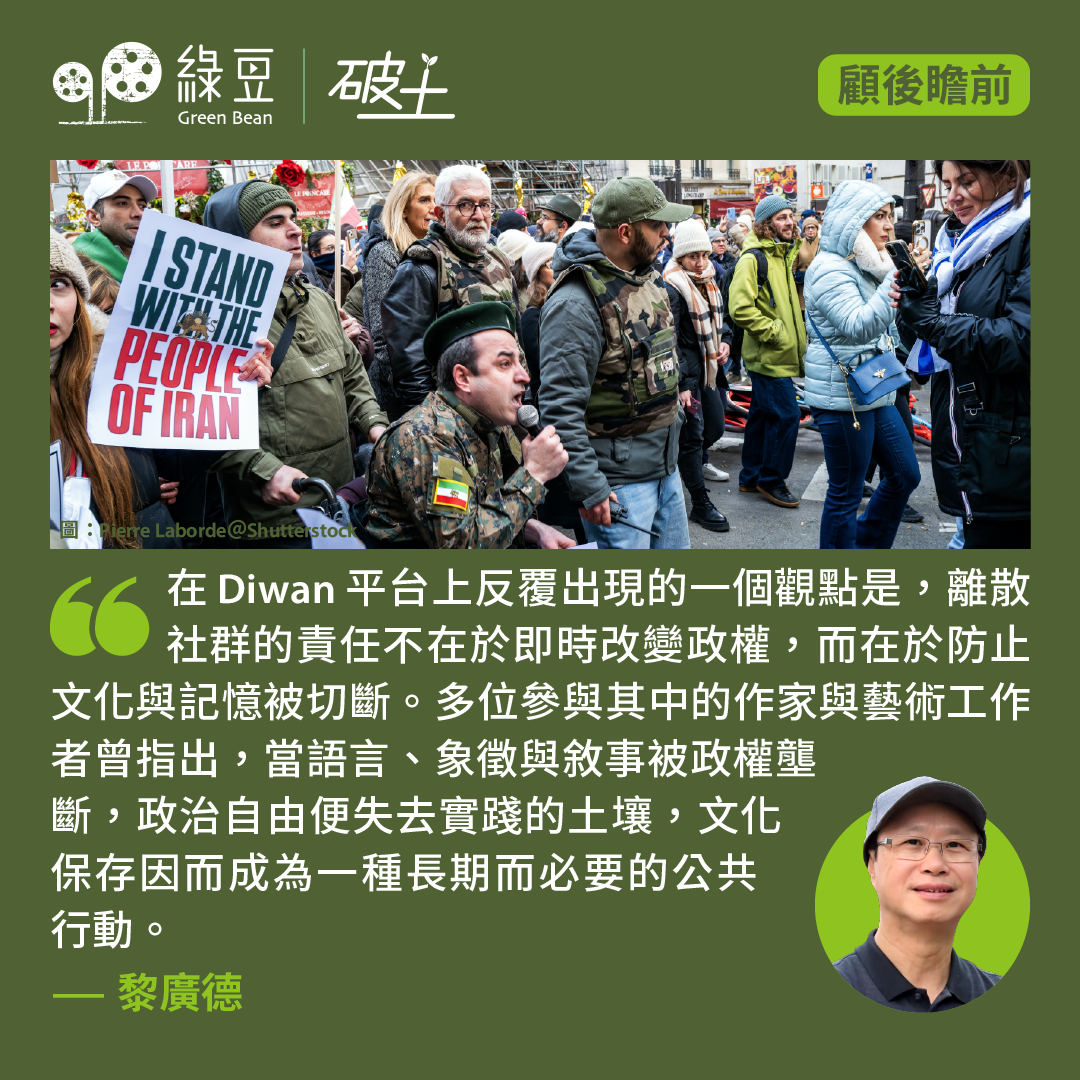

伊朗自2025年底開始發生大規模反政府示威,當局鐵腕鎮壓,聯合國人權官員估計有超過五千人被殺,有媒體把今次伊朗人民要求推翻極權的浪潮與中國1989年的天安門事件對比。美國總統特朗普在社交媒體向伊朗人民公開喊話 :「支援已在路上」,雖然至今未見有任何軍事介入,但美國干預是好是壞在伊朗人當中引起極大爭議,因為證諸歷史,每次外國勢力介入都為伊朗人民帶來災難。 過去十多年,伊朗爆發多次大規模社會抗爭。從因生活成本高漲而起的經濟示威,到因伊朗婦女拒戴頭巾而引發的「女性、生命、自由」運動,抗爭的訴求不斷轉變,卻始終指向同一結構性問題:人民被排除於政治決策之外,既無民主機制,亦缺乏人權保障。伊斯蘭政權的回應絕不手軟——以革命衛隊與安全部門為核心,透過街頭暴力、任意拘捕、酷刑與死刑,將恐懼制度化。 與此同時,伊朗經濟陷於長期衰退:貨幣貶值、通貨膨脹與青年失業率高企,加上國際經濟制裁,令普羅大眾在政治壓迫之外,日常生活百上加斤。特朗普威脅軍事介入,伊朗人民需要面對一個殘酷的現實:既想借助外部勢力推翻極權統治,又對外國干預的後果存著極大疑慮。 在如此嚴峻的歷史時刻,伊朗離散社群扮演舉足輕重的角色。然而,這個社群本身一直被伊朗政權滲透分化,對流亡王儲的地位和民主發展的理念亦大有分歧,究竟他們如何面對這場時代的召喚?三個世代的離散 伊朗是波斯古老文明,今天離散社群的形成是百年政治動盪累積的結果。二十世紀初,立憲運動失敗後,部分知識分子與改革者流亡海外;1979 年伊斯蘭革命則帶來規模空前的外流,大量世俗菁英、文化工作者、左翼與宗教少數被迫離境;進入二十一世紀後,大量青年、專業人士與少數族裔因經濟崩潰與政治壓迫等不同原因而持續離開。...

( 編按:筆者曾接受綠豆Let’s Talk 訪問,分析BN(O)移英港人在英的生活狀況。原文為英文,刊於UK in a...

(筆者按:我在2023年初在綠豆《鏡遊集》刊出第一封給年老明慧的信,差不多要三年才完成二十封信,最後結集成書,今年二月台北國際書展面世。這篇短文是我一些反省,也在此感謝綠豆給我空間發表我的文章。) 一九七七年我和周兆祥合寫《將上下而求索》,那時我二十八歲,剛從中大哲學系畢業不久,正準備赴德國攻讀博士。我們虛構了一個叫明慧的年輕人,把自己對人生的困惑與思索寫成二十封信。那本書後來成為香港高中的參考讀物,陪伴了幾代年輕人走過迷惘的歲月。 近半世紀過去,我在英國聖奧本斯的書房裡再次提筆。窗外是異鄉的樹林,不是馬料水的山色。我已過七十,父母早逝,師長凋零,連我深愛的城市也面目全非。這一次,我要寫給年老的明慧——也就是寫給同樣走到人生晚年的讀者,寫給我自己。 書名從屈原換成了晏殊。「路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索」是少年的壯志,前路無盡,時間充裕,什麼都可以慢慢來。「夕陽西下幾時回」卻是暮年的喟嘆,日頭已斜,問的不是路有多遠,而是天黑之後還有沒有明天。 兩本書的距離不只是五十年 當年寫《將上下而求索》,我談人生處境、痛苦幸福、生命意義、愛情本質、自由超越,題目很大,口氣也大。那時候我相信人可以選擇面對命運的態度,可以在荒謬的宇宙中自我賦義。存在主義的教科書都是這樣說的,我也這樣轉述給明慧聽。 但那些話說得輕巧,因為我還年輕。死亡對二十多歲的人而言是抽象的概念,是哲學課堂上的議題,不是每天早上照鏡子時逼視你的現實。我父親五十四歲死於車禍,我當年以為那是意外,是命運的捉弄。現在我比他活得更長,才明白死亡從來不是意外,而是必然。差別只在於你什麼時候真正意識到它。...

德國律師歐內斯特‧法蘭克爾(Ernst Fraenkel)在納粹上台前長期為工會與勞工辯護,親身體驗司法制度如何在政治壓力下逐步失去獨立。他觀察到,在一般民事或商事糾紛中,法院仍依據既有法律作出判決;但一旦案件涉及政權或黨的利益,司法便變得扭曲,行政部門可隨時干預或拒不執行判決。法律的適用亦會因政治而變得選擇性,正義不再普遍實現。法蘭克爾其後帶着未完成的手稿流亡海外,最終完成了名著《雙軌國家》(The Dual State )。 在書中,法蘭克爾以深刻的洞察分析納粹德國的法律結構,提出「雙軌國家理論」。他指出,納粹政權下同時存在兩種國家形態:一是「規範國」(Normative State),仍依循既有法律與行政程序運作;另一是「特權國」(Prerogative...

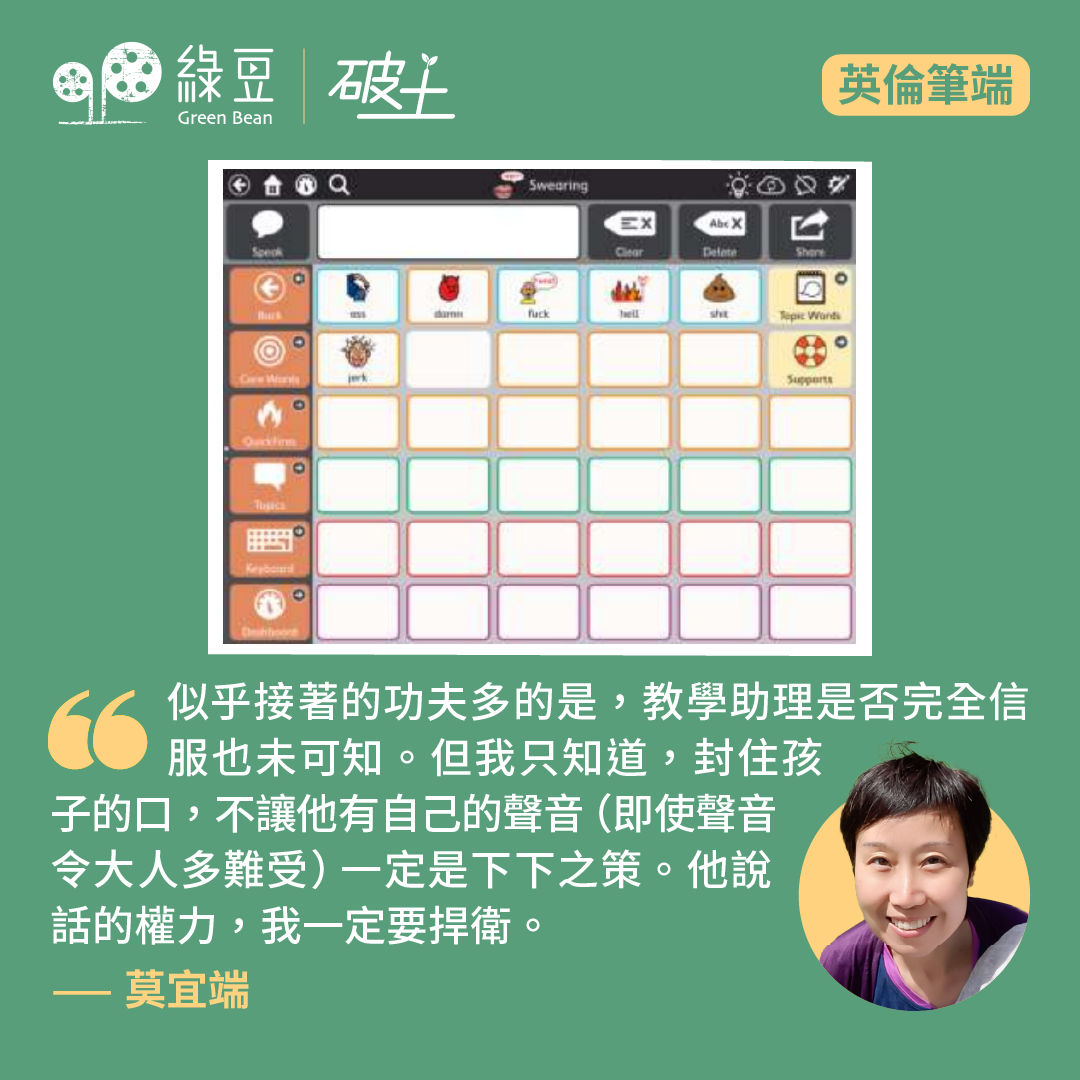

幾個月前,自閉、口語表達較少的學生B,用以溝通的平板電腦壞了,每當加字變改字、時而有電時而斷電,完全不受控,男孩極其焦慮。他會說話,但遇有不確定的事情若有所失,就說不出話來。當你見到他咬手指、抓頭髮甚至是咬平板,就體會到他焦燥到不能集中。 平板電腦需要專人收回檢查,但英式速度,有遲無早,終於過完聖誕又新年,溝通工具開發商把平板收了,但也有甜頭的,他們借給孩子一部功能相若的溝通工具,讓少年人可暫用直至原本的平板修好為止。 可以用平板說話,學生終於有say,太好。我以為…… 豈料這是近一星期噩夢的開始。 「不停叫我Fxxk off」 第一天,一早到教室教會老師和教學助理如何使用這新的工具,如何開啟不同的詞彙、有哪些他們可能覺得孩子未明所以要先封鎖的,都簡單教了。可是不到半天,教學助理氣沖沖的把借來的平板往我手裡塞:「B在我教學時,竟然開啟粗話的檔案,不停叫我Fxxk...

中國官方公布,中央軍委會副主席張又俠及軍委劉振立涉嫌「嚴重違紀違法」受查,消息震驚中外。其後《華爾街日報》引述匿名消息,指中共高層內部通傳,張又俠涉對美國披露中國核武計劃的「核心技術數據」,而中共《解放軍報》則指張劉二人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」,「影響黨對軍隊絕對領導」。由於張劉二人在中國軍隊裡人脈極廣,牽連眾多,外界預期二人落馬將觸發中國軍隊大規模清洗換班,或會延遲中共武力攻台部署。 張又俠落馬震驚中外,備受國際關注,有好幾重原因。 嚴重性猶如林彪出逃 首先,他和習近平是世交,張習二家淵源深厚,張又俠一向被視為習近平最忠實的支持者,獲習擢升為整個軍隊的二把手,替習近平肅清軍中政敵,推動軍隊現代化改革,又代表軍方出訪美俄,儼然是習近平的軍事代言人。如今習近平把他抓捕,在政治上自然引發極大震盪,研究中國問題的學者指出,張又俠落馬的嚴重性,猶如當年林彪出逃,若連這樣級別和關係的人都落馬受查,中共高層再沒有任何人在政治上是安全的,人人自危的集體恐懼,將對中共這部管治機器造成巨大影響。 等如廢中央軍委會 其次,張又俠和劉振立落馬等如廢了中央軍委會這個中國軍方最高決策機構的功能。軍委會除習近平外有六名委員,李尚福、何衛東與苗華三人已於過去三年落馬受查,如今張又俠與劉振立也落馬,只剩下資歷最淺、過去主持紀檢工作沒有領軍經驗的張升民。中央軍委會猶如習近平一人唱獨腳戲,集體領導架構消失,對中共的管治形成巨大考驗。 若要填補軍委空缺,便須排除與落馬軍委有關連的人選,要等待軍內人事排查結果,非一朝一夕可完成。有評論者指出,這次政治事件可能影響明年秋天的中共二十一屆黨大會上,整個中共高層的人事任命布局。...

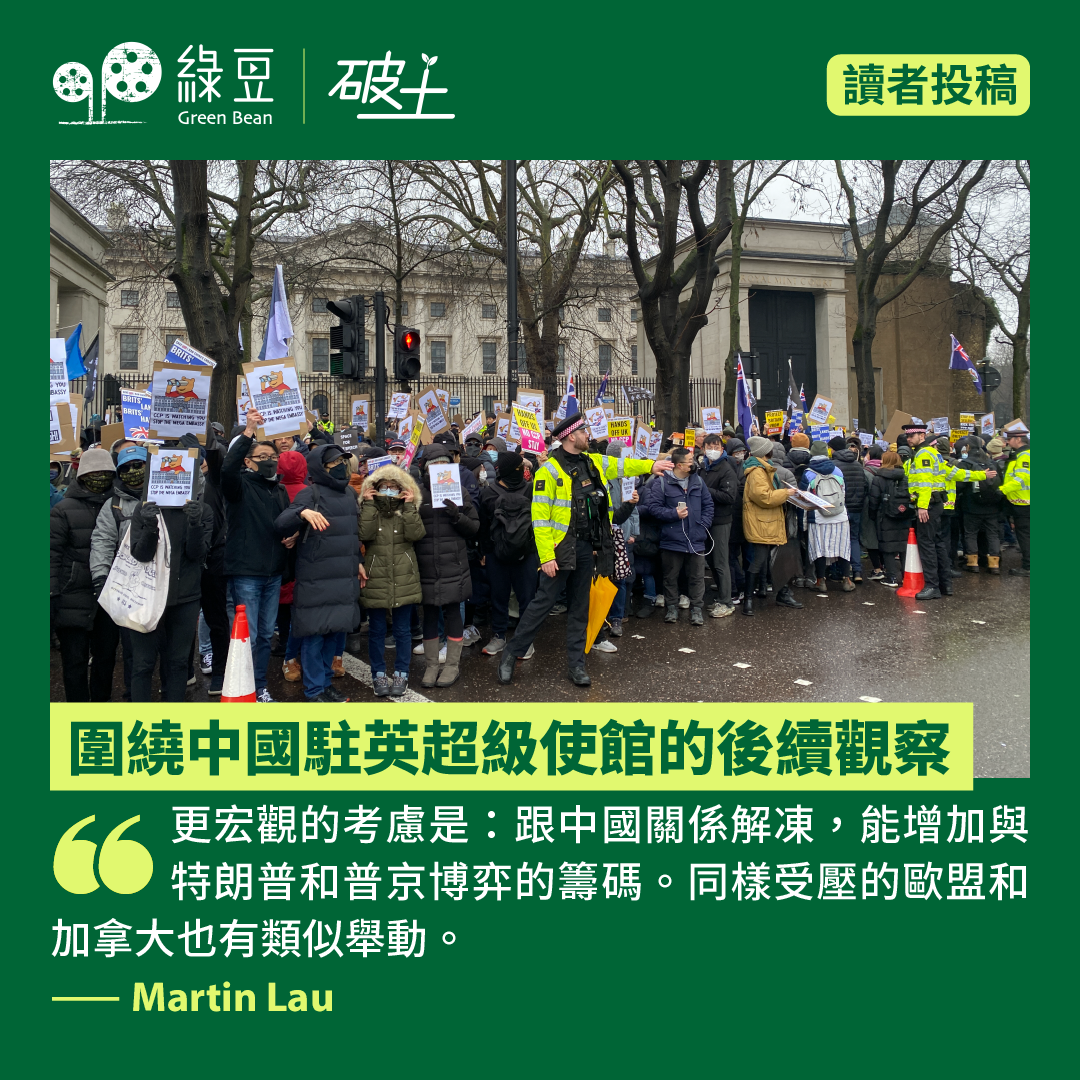

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 為何施紀賢在各方反對壓力下,仍批准建館?移英港人普遍條件反射地以舔共、愚蠢來解釋。這些固然是可能性;但以此標籤身經大小選戰、日夜跟政敵週旋的民主國家首腦,我認為是過份簡化的。 工黨政府面對經濟疲弱、國際政治不確定和貿易保護主義抬頭,沒有丟棄貿易機會的空間...