收看節目 張燦輝為中大哲學系退休教授,2020年7月到英國旅遊時,決定留下定居。要離開香港、離開生活了四十年的中文大學,縱有萬般不捨,但相比生活在他認為已變成白色恐怖的香港,也不是很難的抉擇。 張燦輝學術研究範圍包括現象學、海德格哲學、生死愛欲之存在問題等。一個城市的死亡,對於張教授來說,是社會失去自由、民主、開放性等元素,「香港已死」未必人人都認同,但「張燦輝這一代的香港已死」,就有他的論述依據。這是哲學問題,也是政治問題,更是活生生的香港人體驗。 張教授著作會用「我城」作為書名,他說「我城」是一個身分認同的意義。一個合上眼睛都能感受那份親切感的城市,稱之為「我城」;「我城」的味道、空氣、溫度、人情,都是熟悉的在家感覺。相對「我」,就是「你」,這說法很哲學,但細心咀嚼,也是生活的體驗。家,從來只得一個。 這一集,是這位哲學教授的自述,正如張教授在影片中所言,哲學是一門很有趣的學問:「可以是象牙塔,也可以是萬能的」,一切視乎你用甚麼角度看待。學術如是,移民如是,人生也不外如是。 ...

收看節目 經營YouTube頻道廚職背遊兩年多,居英廚師梁芷靈的人生就是不斷跳出框框、轉換角色,沒有固定形狀。新聞系畢業出身,以製作訪問影片為職業,數年後到英國留學 。那年為價值觀帶來重大改變,同學來自世界各地,她看到眾人如何自由地尋找未來,「對我思想好大衝擊,唔係讀完碩士返香港升職賺錢……」 拿起背包 ,她又一邊周遊世界一年多,一邊當廚師打工維生,萌生到英國開餐廳的願望。兜兜轉轉,2019年以工作假期簽證抵英,到後來決定申請BNO簽證以移民為目標。她再次拿起相機,製作一系列 買餸煮食影片、居英港人專訪,和海外觀眾分享如何以英國食材...

收看節目 Eva對製作團隊最直接的啟示是,那怕是年紀小小已經離開(十歲),那怕已經在英國生活三十多年,你還是可以保留那一份「港味」的。在英國成長,工作,參與社區服務,你不可能質疑Eva沒有完全融入,但當和Eva以廣東話對話的時候,你會有仍然在香港和一個相知數十年朋友在交流的錯覺,可能是她一直還在關心香港的原故吧⋯⋯ 其實Eva以往也有回港探望親友的,所以她跟香港的連繫也沒有完全切斷。 她提到每次回港一定會重訪各種懷念的美食,一口氣不停的數呀數,也勾起了製作團隊的各種滋味回憶,和連帶的種種掛念。 有些人會揶喻移英港人最愛談論的話題是如何找到/重現香港食物,停留「口腔期」。可能是熟悉的味道,最能帶回那附帶的記憶中,最完整的情感體驗。 這就是為什麼你跟人爭論那一家的奶茶最好﹐每次總是沒有好結果,你亦永遠可以在那些熱捧名店的出品挑出毛病。因為,奶茶當然永遠是自己舊居社區中,那家自小光顧的茶餐廳最合口味。...

收看節目 香港人到英國創業重新上路,陌生環境重頭適應會遇上什麼問題,如何踏出第一步,家庭成員看到的前景會否一樣? 移居他鄉,無論條件如何,總得重新上路。在不同社會文化下創業,應該順應當地潮流? 還是堅持本身優勢? 不用愁於生計的,是否就免於適應新環境的困擾? 一家人一同來到,一同面對新生活,但看見的前景又是否一樣?...

收看節目 香港的淨人口移出,由2019年起到2022年上半年,累計達23.1萬。這個概念性的數字之下,其實是一個又一個獨立家庭,離開香港流散在異地各處。 BNO簽證移英潮經歷兩年,隨一批又一批港人先後落戶,這群因相若理由離開,擁有近似價值的人,開始在各地凝聚。 有前香港區議員在較少港人居住的地區,組建港人組織,延續「遍地開花」的精神,為凝聚香港族群,重建港人公民社會深耕細作。 無政治背景的移英港人,亦在自身的條件和能力下,為港人建立聚腳點,集散香港文化。 經歷幾年的流散,港人逐漸「如水再聚」,這個族群正步向何方?...

收看節目 香港人在2022年經歷移民潮和世紀疫症,太多生離死別和不辭而别令人不知所措,整個城市彌漫著低沉的氣氛。 前區議員林進的搬屋公司一開業便遇上移民潮,移民客人經常將「內疚」兩個字掛在嘴邊,他反過來安慰他們,叫他們不要自責,明白離開的人都是迫不得已。幫手清屋和入倉,陪伴這些家庭走一小段路,是林進在這大時代下的一點小使命。 Pasu從事殯儀業18年,第五波疫情下政策每天都在變,令人無所適從。有人因為未能好好送親友最後一程感到遺憾,有些先人的遺體因為冷藏問題而變壞,家人面對不止哀痛,更是一種創傷。Pasu希望陪喪親者們走出哀傷,做到去者善終,留者善别。 林進和Pasu都選擇留下來,學習好好說再見後,繼續在小城尋找出路。 片段中的遺物轉化工作坊由香港寧養社會工作者學會主辦,學會會長吳宇峰先生在片中負責帶領參與者進行上述活動。▌好好說再見|採訪手記這是一個透過離别去講留下來的故事。片中兩位受訪者都有一個共通點,他們每天都在送别離開這城的人;開搬屋公司的林進近半年幾乎每天都在送别移民的客人,從事殯儀業的Pasu在新冠疫情下送别染疫者。鏡頭背後兩人還有一個共通點:他們都在燃燒生命。四月初接觸Pasu時,第五波疫情稍為緩和,但Pasu的工作仍然非常繁重,因為殮房堆積了大量遺體,Pasu每天的行程密密麻麻,不是出入殯儀館,就是到殮房認屍,還有他原本做的生死教育工作,往往工作至凌晨。訪問尾聲我問Pasu,這麼賣命,會否覺得很傻?Pasu的回答是一個提醒,想和大家分享,以下是逐字筆錄:「我唔係為咗改變個局去做,係為咗有需要嘅人。唔洗諗到咁大,諗到咁大,你會覺得自己好渺小,反而無力感會好重,大家各自做大家最擅長嘅地方,唔係反而更落力起勁咩?點解要望住一啲自己無可奈何嘅嘢,覺得奄奄一息,或者冇法改變,你喺自己有能力嘅地方做出改變,已經係好大嘅改變。」林進的汗水說明了他如何燃燒生命。初次見面,他笑說自己身形瘦削,無人信他能勝任做搬運。的確,他轉行前,做過銀行和區議員,都是坐在冷氣房內的工作。片中有一幕,鏡頭捕捉到林進蹲在馬路邊,面色有點蒼白,事源當日他接了一個移民客人,客人住唐八樓,搬運時體力有點透支,事後他形容當時差點「白mon」,意思大概是眼前一白,差不多要暈低。搬運是體力勞動的工作,收工後理應躺平休息一下,相反,林進和同事們用工餘時間去送二手傢電給基層家庭。如此賣力,林進說:「我哋改變唔到呢個世界,但係我哋可以改變某個人嘅世界,尤其是以前做區議員好感受到有人遇到困難,你呢刻幫佢令佢對未來有番希望。」說了再見,定會再見,在再聚之前,願大家在兩位留下來的人身上找到走下去的動力。...

收看節目 疫情陰霾下茶餐廳老闆、清潔工、劏房家庭如何度過 2022 年的上半年?香港人在困境中如何自處。 《記・香港人》走到第五集,今集開始一連四集系列專輯:散聚之間。我們帶觀眾由香港走到英國,紀綠這大半年間,香港人如何度過。四集的主題分別為:自處、離別、重聚、延續。 2022年上半年,香港人經歷了第五波疫情,超過130萬人受感染,死亡人數逾9200人。確診、限聚令、隔離,人與人之間的距離被越拉越遠。困境中,香港人如何自處?今集的題目為:「香港人,你還好嗎?」紀綠在不平凡的時代,平凡的香港人如何自處。...

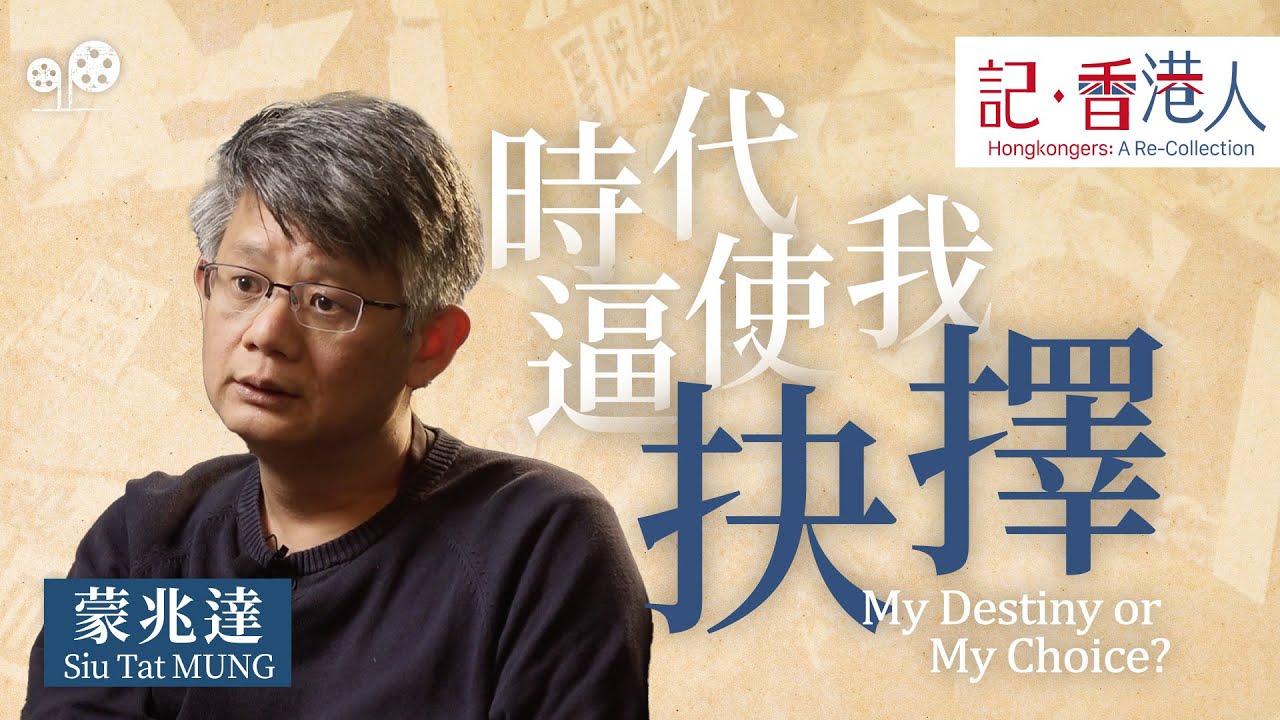

收看節目 前職工盟總幹事蒙兆達 2021年底在47人案後移民英國,與家人團聚。他的戰友李卓人被捕入獄,他曾許下承諾,會等他出獄,被迫離開香港,令他感到愧咎,直到收到李卓人的一封信,才漸漸釋懷,這封信的內容是甚麼? 蒙兆達離港後,被香港政府以《國安法》名義通緝。 【本集榮獲「2023年紐約電視節」最佳社會公義報導優異獎】▌蒙兆達:時代逼使我選擇|採訪手記「你在職工盟的位置可以被替換,但你作為父親的身份,是無可取代的。」驅使蒙兆達決定離港的,是戰友的這句話。抉擇過後,他還是背負著沉重的愧疚感來到英國,因為他曾經承諾等待李卓人出獄,因為他沒有和戰友一同面對職工盟解散的時候。在桌上展示已泛黃的舊照,他談起過去——中學時期參與六四集會,自己站在示威台下,胸口上貼著死難者的名字,台上的是那時還未相識的李卓人,多年後再看這張相才發現當年二人已「同框」。此後每張照片,幾乎都有李卓人的身影。拍攝當天發現了阿達喜歡畫畫,我們便乘機問他可否畫一幅李卓人的畫像。坐在桌子前,他熟練地執起畫筆,不消幾分鐘便畫了一個卡通版李卓人。正當我以為他畫完了,他的畫筆卻沒有停下來,在李卓人旁邊又掃了幾筆。我們不敢打擾,畫紙上漸漸呈現方形的臉蛋、一雙大耳朵和蓬亂的頭髮。畫紙上的四眼男子左手搭著李卓人的肩,阿達想了一下,又在二人的衣服上寫上「滴水穿石」、「團結就是力量」兩句職工盟的經典口號。很多移英港人來到英國總得放下身段,捨棄從前的風光,投入新生活。對於蒙兆達來說,這些站在工潮前線的過去又怎能完全放下呢?除了兩個女兒,最令他娓娓道來的就是工運與李卓人。好好保存過去,或許是提醒自己那種不甘心的感覺,好讓自己在別的崗位完成昨日未了的事。蒙兆達在英國成立了香港勞權監察 (Hong...

收看節目 新環境重尋行醫的初心;恐懼仍未消散,仍然不能感受完全自由。 2021年6月,馬仲儀醫生卸任兩年的香港公共醫療醫生協會會長一職。其時香港環境窒息高壓:傳媒機構陸續停運、公民組織解散、政府對疫情的政策反覆。面對嚴峻的社會氣氛,加上擔任公職時承受多方的言論壓力,她直言當時心情低落。藉着卸任的契機,毅然決定到英國執業,投入全新的工作環境。 卸下公職,在新環境生活,馬仲儀重拾生活節奏,情隨事遷,漸漸感到舒坦。而在與香港截然不同的醫療環境工作,更令她反思自己的心態,尋回行醫的初心。 馬仲儀在英國分享自己的經驗與知識給有需要的人,以此連結香港人。而她一直關注香港的消息,不願捨割。然而,不同人士被捕的新聞,令她意識到即使身在異地,恐懼仍未消散,她仍然不能感受完全自由。▌馬仲儀:咫尺之間的自由|採訪手記 拍攝馬醫生時,我特別深刻的就是她「好talk...

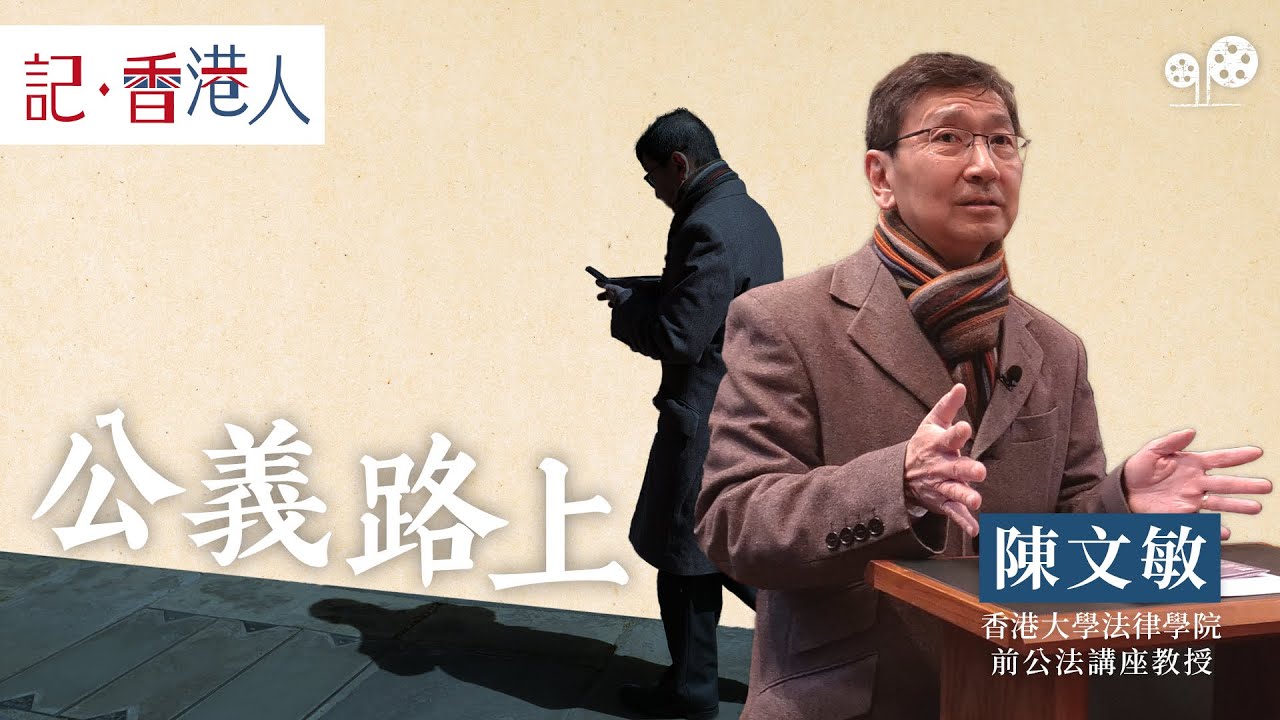

收看節目 法律學者陳文敏帶你遊倫敦;法律是一把雙刃劍,既可保障,又可遏制權利;《國安法》下未審先判,但不能放棄在制度內爭取公義 《記・香港人》第二集的人物是陳文敏,他專長研究人權、憲制和行政法,2002年至2014年曾任港大法律學院院長,為歷任中任期最長。1981年港大法學士畢業後,他到倫敦修讀碩士,當年選修人權法,屬冷門科目,但後來人權法成為香港重要的法律。 今日重遊故地,陳文敏為觀眾介紹倫敦重要的法院及與法律相關的地點,講述英國普通法發展及背後的精髓 – 公義。...