新年伊始,本應善頌善禱,平平安安送舊迎新。不幸一場世紀大火,令二千戶無家可歸,更令無數香港人感同身受,帶著沉重心情踏入新一年。關於大火成因,已有很多記者鍥而不捨追查真相,亦有揮之不去的輿論壓力要求問責,相信在未來一段日子會有更多不為人知的事實浮出水面。 除了悲憤之情,相信很多人心中都有兩大疑團:一是如何理解今天香港公共管治的狀況?二是香港人究竟還可以多做點什麼?宏福苑火災是大不幸,卻正好成為揭開這兩個疑團的窗口。 要了解今天的香港,最好是比較特區政府應對宏福苑火災的手法,究竟與過去有何差別?只需仔細觀察,便可以明顯看到五項特徵: 一、地方自主喪失殆盡 在大火發生當晚,習近平主席發出「高度重視」的聲明 ,到第二天大火仍未撲滅之際,中央不是派遣消防官員而是派出三位港澳辦副主任抵港,不但鉅細無遺地指示特區政府全力搜救、做好善後安置工作、查清事故原因,更親自探訪災民、醫護人員、關愛隊成員、民政事務處工作人員和警員等等。此後特區官員凡談及大火災情,必先感激習主席指示和中央領導關懷,處處顯示特區政府對處理災難完全喪失主導權。 二、政權維穩高於一切...

《重讀經典:與人文和自然對話》經典01 文本自Odyssey/Homer《與人文對話 - 通識教育基礎課程讀本》 第一版,2011,頁7 - 104。荷馬...

一件吸引眼球的智能背心,折射出人們想校正ADHD學童的落後心態。 12月,香港一大學宣布研發出智能背心,結合多組數據及AI模型,會偵測學童「過度活躍行為」,再用輕微震動作私密提示。測試結果顯示多動行為最多減少 54%,專注力及守規矩等指標提升約 10% 至 15%。另外,背心還可以收集行為數據連接分析平台,協助更個人化安排。 新聞稿中,處處強調要支援學童,但文宣充斥「能有效改善行為」、「有助提升ADHD學童專注力及課堂表現,獲家長及教師一致好評」的說法。對日日接觸ADHD和自閉群組的我,最礙眼的一句莫過於研究人員指背心突破的地方,是「低調」地對穿背心者作震動提示,大人毋須公開提醒,讓孩子自動調節減少阻礙課堂的舉動。...

執筆之際,2025年即將過去,新的一年即將來臨,趁這送舊迎新時刻,為《綠豆》讀者送上問候與祝福,順便寫一點回顧與展望。 回顧過去一年,在國際大事方面,俄烏戰況與加沙戰火繼續是新聞焦點,但熱度不及特朗普關稅新政,以及美中連環角力。不少人問,為什麼最近幾年國際局勢亂糟糟的,火頭四起,烽煙不斷?個人認為,這和權力真空有關,導致群雄割據。 美國不再充當世界警察 所謂權力真空,是指美國軍隊於2020年2月底至2021年8月底分階段撤出阿富汗,讓塔利班重奪阿富汗政權,這個被外界視為災難的倉皇撤退,讓全世界清楚看到,美國不再充當世界警察,不會再為了維護別國政權,派兵到海外打地面戰,頂多就是遙距空襲,或者閃電突擊。美國民意厭戰,不想美國重蹈越南、伊拉克和阿富汗那樣的戰爭覆轍。 這個美國厭戰的信息,讓各個地區有一定軍事實力的國家雄心勃發,紛紛尋求擴充自己勢力範圍,確立區域霸主地位。俄羅斯在2022年2月揮軍入侵烏克蘭,距離美國撤出阿富汗不到半年,這並不是巧合;以色列揮軍加沙,雖是對人質危機的反彈,但其後不斷延長戰事,謀佔巴人土地,又主動攻擊伊朗,清剿真主黨、胡塞武裝,其意圖明顯是要當美國在中東地區的首席代理人。 除了俄羅斯和以色列,土耳其和匈牙利也蠢蠢欲動;印度欲借美中脫鈎取代中國;中國借支援俄羅斯索取土地礦藏,晉身反美軸心大阿哥;日本在台灣問題上做公開文章制約中國;非洲內亂頻仍無人理會。這一切看似雜亂無章,究其根源卻有共通之處,就是世界秩序從一美超強主導,走向列強並立割據一方。 若把最近數年與之前三十年作一比較,這個變化就更為明顯,不論是調動國際力量平定南斯拉夫內戰,遏制非洲種族滅絕,又或打擊拉登恐怖組織、搜尋伊拉克大殺傷力武器、清除塔利班極端政權,美國都身先士卒,站在領導位置,出錢出人去平定局面。如今,俱往矣,美國惜身只謀短期之利,跟在以色列後面轟炸伊朗,串同俄羅斯逼烏克蘭就範。...

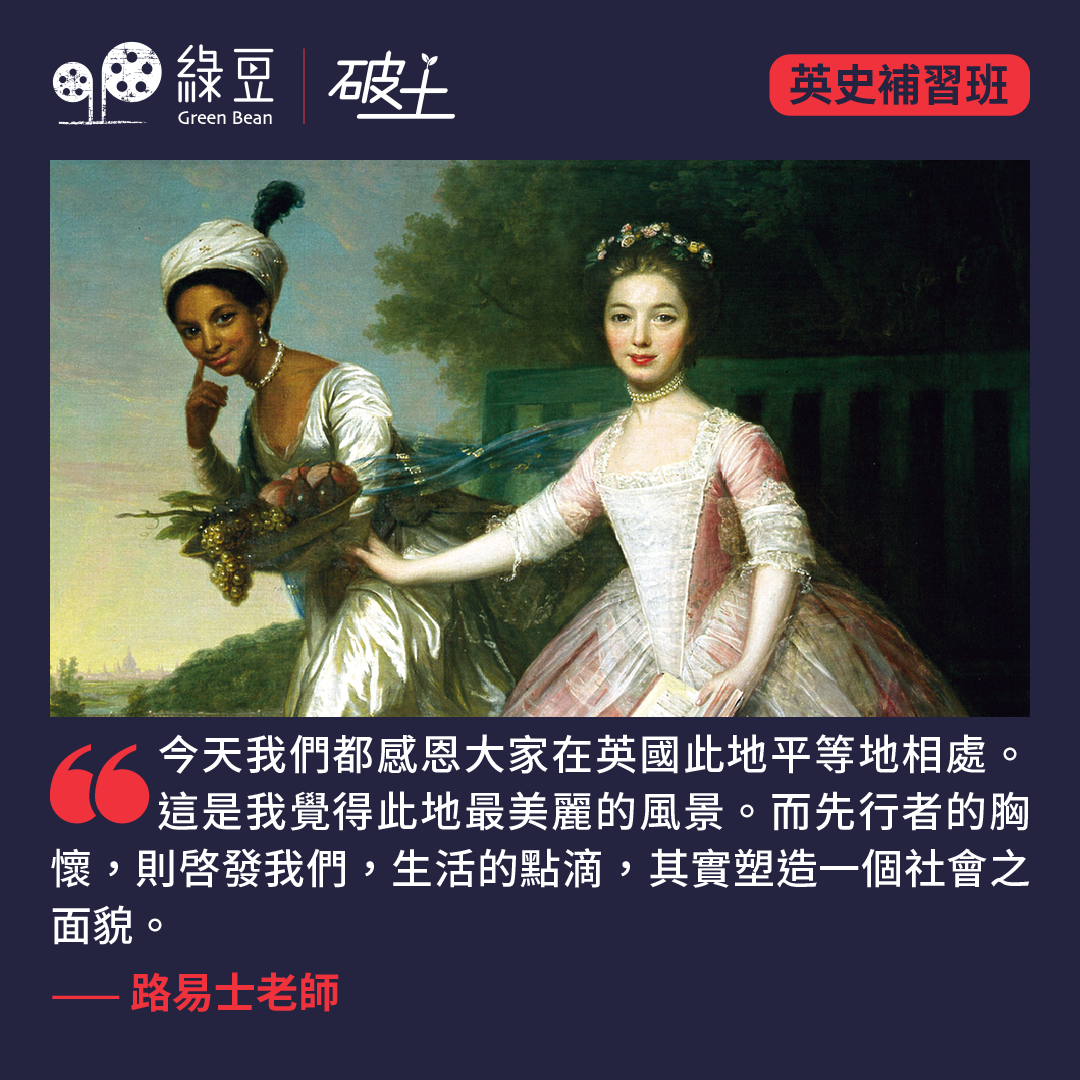

上星期提到的曼斯菲爾德伯爵威廉‧莫瑞(William Murray, Earl of Mansfield),1705年3月2日出生於蘇格蘭珀斯(Perth)。他早年在珀斯受教育,後來前往倫敦就讀西敏公學。其後他「仕途」順遂,曾擔任博洛布利茲(Boroughbridge)的國會議員。他並曾任多個高級司法職位,於1756年至1788年間出任英格蘭首席大法官(Lord Chief Justice...

經歷數年的移民潮以後,明顯見到香港人離港趨緩。與此同時,也不時聽到移民回流的故事。媒體標題中各種「敗走」之說或是為了煽動情緒,但現實是此波數十萬人移民當中總不可能每個人都對移居後的生活感到滿足,失意時思考是否應該「止蝕離場」也是人之常情。 回看兩三年前針對移英港人社群的研究,絕大多數受訪者表示不會回流。現在看起來,這個比例或有高估之嫌。首先,此波移民潮是在香港發生巨大震盪之下產生的,對移居者的推力十分強大;與此同時,他們大多剛剛到埗,對英國生活的各種問題仍未有切身感受,即使遇上也因為蜜月期而視而不見。經過數年的心理調整,當初信誓旦旦說不會回流的,今天即使有了新的懷疑亦不應意外。 為什麼要移民 引用最古典的經濟模型,移民是為了得到某些好處,當到埗後得不到這些好處,或發現背後的成本增加至不能接受,便只好回頭是岸。這說法當然有很多不足的地方,因為它假設了移居者本來就很知道移民的目的和成本是什麼,實際上完美信息和理性決策者在現實社會中都不存在。不過反過來說,我們也可藉此追問:那些沒有想清楚為什麼要移民,或移民前沒有「做好功課」的,到埗後的經歷會否特別困難,是否更容易產生回流的念頭。 舉個例,有朋友聲稱是為了下一代而移民,但這句說話後面是甚麼意思?是為了子女入讀世界排名更高的學校,還是為了更開放自由的學習環境?這兩個目標不一定完全重疊,如果最初的目標只是為前者,那得不到自然就會感到氣餒;後者卻是相對普遍,因而也不會那麼容易失望。推而廣之,如果移民的目的是為了物質生活(例如「住大屋」、「前園可以種花」),則恐怕更容易被日常生活中大小事務的不便所擊倒。最怕就是很多港人本來對前宗主國就有不切實際的美好幻想,到達英國後發現不如現實便處處都看不順眼。 回想以前在美國讀書遇到中國留學生,當時中國發展迅速機會處處,留學生群體都流行說如果僅僅是為了物質生活,其實不應該前來美國,留在中國前路更廣。但如果你追求的不是物質生活,而是無法在中國滿足的文化社會體驗,則明顯對回流與否會有不一樣的判斷。當然,現在香港的經濟情況相對於二十年前的中國差距甚遠,即使為了物質生活回流也得認真考慮自身行業的兩地前景,無謂「兩頭唔到岸」。 世上無樂土,有時移民或回流與否,選擇並非在於尋找最理想的環境,而是要避免最差的情況發生,又或者是在面對逆境時有尋求一定的自主權。聽過不少移民後的生活困難,無論是飲食習慣或是工作機會,甚至是制度歧視等結構性困難,或多或少可以通過自助或群體互助應對。那麼當初把你推離香港的那個理由,又是不是同樣可以應對的呢?只怕有些人一開始移民的時候也沒想清楚原因,現在應該回流與否也無法衡量。而這些人如果不先搞清楚自己到底想要甚麼,則移民或回流也不見得可以解決他們的問題。...

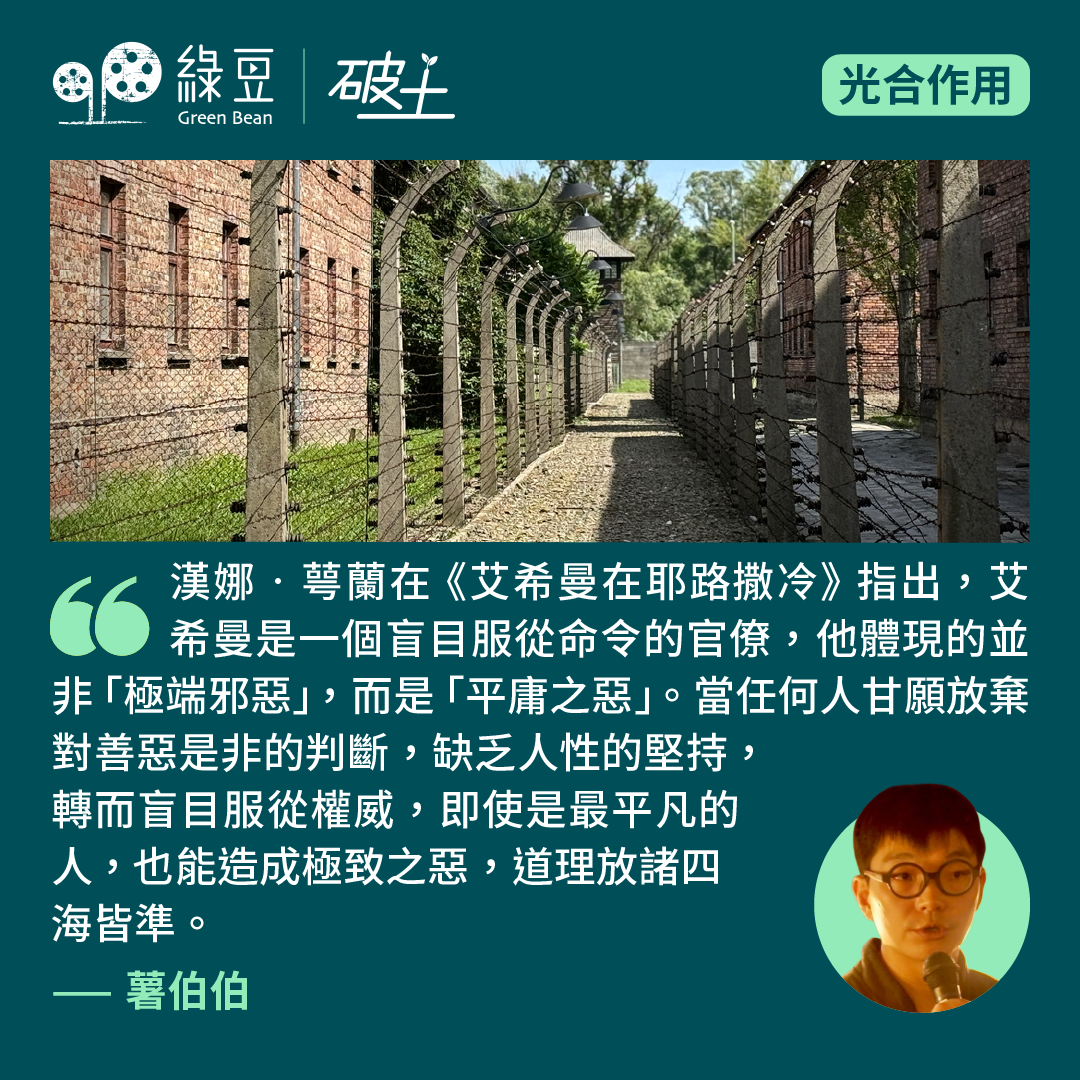

奧斯威辛集中營能成為「最終解決方案」的核心據點,除了地理位置優勢及完善基礎設施,更關鍵的是執行人員。當中最為臭名昭著的人物,便是阿道夫・艾希曼(Adolf Eichmann)。最可怕的惡魔,往往不是青面獠牙的怪物,而是坐在辦公桌後,規規矩矩簽署文件的衣冠公僕。 艾希曼出生於德國一個平凡的中產家庭,後隨父親遷居奧地利,學業成績平平。經濟蕭條期間,入黨是理想出路。他於 1932 年加入納粹黨,逐步晉升至「猶太事務專員」一職,成為國安總局中校。到了 1942 年的戰時柏林,艾希曼每天穿梭於蓋世太保總部,負責統籌全德國及佔領區猶太人的「遷移」工作。...

2020年7月,《香港國安法》正式實施。同年夏天,我離開了生活超過半世紀的香港,流亡至英國。從此,我成為了一個流亡知識人、香港遺民、沒有家園的哲學人。 我在香港中文大學服務二十多年,其中1998年至2012年擔任大學通識教育主任,退休後仍以兼任教授身份繼續任教「與人文對話」和「與自然對話」這兩門基礎課程。2012年正是這兩門課程正式成為中大通識教育基礎課程的一年,每一位本科生,不分學系,必須修讀合格方能畢業。儘管我已退休,我仍然有幸參與這些課程的教學工作。即使2020年離開香港後,疫情期間透過網絡授課,我依然能夠與中大學生保持這份教學的連結,直至疫情結束、網絡授課停止,我在中大的教學生涯才完全終止。 然而,好景不常。這兩門強調人文精神、研讀經典、自由開放對話的課程,在一個沒有真正學術自由的大學裡,終究無法繼續存在。當大學教育被要求承載國安和愛國教育的任務時,中大通識教育的理想便再不可能實現。據我所知,中大通識教育現正進行課程大改革,這兩門基礎課程面臨重大修改,課程內容和教學方法將不再如舊。 作為退休的前中大通識教育主任,面對這場政治主導的教育改革,我當然無能為力。但我多次在不同著述中強調,保留香港淪亡前的文化,是流亡知識人的責任之一。因為疫情期間的教學留有錄影紀錄,我決定以此為本,將我在「與人文對話」和「與自然對話」的授課內容,整理撰寫成文章。 這兩門課程設計的精髓,並非文本導讀講座——那不過每週一小時——而是同學的導修課,每週兩小時。在導修課上,同學們提交文本報告,進行對話討論,這才是通識教育的核心所在。可惜這些珍貴的對話時刻,無法完整記錄在文章之中。 以下系列文章,以「重讀經典」為題,講述兩門課程所研習的經典文本,讓中大通識教育基礎課程的精神不會因即將來臨的改革而湮沒。這不僅是一份教學紀錄,更是一份歷史見證,見證曾經有一群教育工作者,在這片土地上,為培養能夠獨立思考的年輕人而努力過。 流亡者的責任...

In November 2025, the British Government published...