每隔一段時間,離散港人社群好像都會爭吵一次「香港已死」這題目。我理解為什麼很多人覺得這議題重要,畢竟它關係到社群本身的角色,例如各種對承傳香港文化和價值的想像。不過要討論香港到底是否已死,又或離散港人社群到底要承傳什麼,難免必先回答香港本身是或不是什麼。然而回頭再想,關於香港本質的爭議在離散港人這概念出現之前已經有過不止一次。如果把每次爭論都算進去,香港可能已經「死」了很多次,又或者已經輪迴轉世了很多次。 離散港人如持有「香港已死」的觀點,後面不少都預設了香港必然要有某些內容或特質,這個香港才有「資格」被稱為「香港」,否則就是虛有其表,行屍走肉。同一邏輯下,也聽過不少離散港人聲稱「要離開香港才能當香港人」,後面也是假設了香港不止是一個地理位置,而是一種實踐。 「什麼是香港」 從文化研究的角度出發,「香港是什麼」向來是一條難解的問題,並在九七前後出現過好幾波的爭論。這些爭論往往是在香港面對挑戰的時刻出現,因為大家很擔心香港正在消失,所以覺得很有需要定義清楚「什麼是香港」,讓我們得以釐清要捍衛的是什麼,要排除的又是什麼。 例如2010年以來的本土思潮,當中有一些比較教條主義的訴求,曾經聲稱只有在香港出生的(甚至是只有在九七前的香港出生的)人方可被稱為是香港人。當然,這說法很快受到質疑,因為不少著名的本土思潮領袖,本身也是九七後在中國大陸出身,後來才移居到香港。 於是又有另一種聲音認為香港代表了一系列的制度和社會價值,例如法治精神和公民參與,要認同這些制度和社會價值才算是香港人。問題又來了:以前的選舉有最少四成選民會投票給不太捍衛這些制度和社會價值的政黨,他們又算不算香港人?這些制度和社會價值在香港的歷史也不是那麼長,不少最少要在1970年代之後才普及,那難道在此之前的香港就不是香港?更別說在「虛擬自由主義」的審視下,這些價值恐怕本來都甚為無根和脆弱,以此作為香港價值的標準是否有點兒戲? 過往的論述...

偶有移英港人家長問我:「我對孩子的管教會否過份嚴厲?為何我的孩子,總不像其他的活潑開朗、敢於表達?」。在我眼中,父母對孩子的管教都是獨特的,哪怕如上一篇文章提及的雙胞胎兄弟,縱使原則一樣,在照料兩兄弟時,他們媽媽會用不同方式處理。而那些看似小事的互動,其實都是父母每天的「進修時刻」。若說爸爸媽媽都在持續進修中,那麼,他們正在修學的是一門怎樣的育兒課? 焦慮是本能 不斷學習是關鍵 「養兒一百歲,長憂九十九」這句說話或許有點誇張,卻真實地反映父母總是有著另一叢想像世界:兒女是否健康成長?學業跟同齡有沒有太大差距?在校可有被欺負或欺負別人?長大後能照顧自己嗎?這些本能性的疑慮,沒有好壞。這些疑慮引領父母努力照顧好孩子,讓生命能成功繁衍延續,令人類這種高度智慧,在大自然中卻相對脆弱的物種不至消失。 然而,教育制度、社會競爭與數碼時代等外力,漸漸將父母本能性的疑慮擠壓成習慣性焦慮。暗暗懷疑自己管教不足、擔心自己的孩子被比下去。不論在英國還是香港的校園,這都是普遍而可理解的現象,分別只在於家長會否直白告訴老師,還是口中說沒所謂,卻於一開學就電郵各科老師「請教」如何支援孩子考好GCSE。 父母跟孩子都在成長,只是父母閱歷比孩子多了幾十年,這不代表父母就一切都懂,處事完滿而不會犯錯。只要身為長輩的我們,相信自己能進步,也願意讓自己跌倒後站起來重頭開始,我們跟孩子一樣都會進步、一樣學得到。而孩子也會在我們的身教中,學為了心態比結果更重要。這所謂的成長型思維(Growth Mindset)不是說說罷了,而是身體力行的處世之道。遇上挑戰時,接受、面對、處理最後放下,然後再接再厲,疑慮也好,焦慮也罷,自然慢慢消失。 從差異中 整理出自己的管教哲學...

來到南斯拉夫前加盟國的最後一站——斯洛文尼亞。南斯拉夫分裂成七個國家(包括最新獨立的科索沃),我最早到訪的前加盟國,其實就是斯洛文尼亞,卻成了這趟巴爾幹之旅的終站。 回想二十多年前,首次踏足歐洲,歐元僅存在於文件,正處於過渡期,未有實體貨幣流通。當時持 BNO 只能免簽到訪部分歐洲國家,仍需申請神根簽證。東歐還未加入歐盟,亦要另外申請簽證或辦理落地簽證,瑣碎兼麻煩。 我上網搜尋資料,看到有旅客表示,持 BNO 入境東歐時,因被誤認為英國護照而獲准通關。千禧年的網絡仍算新興,資訊寥寥,說法不一。剛好我買了歐鐵通行證(Eurail...

轉眼間,英國秋季預算案將於下周公布,財相李韻晴如何填補不斷擴大的財政黑洞,成為倫敦城內外最關注的話題。近期傳聞滿天飛,尤其《金融時報》上周披露,工黨內部對違背選舉承諾、調升收入稅(Income Tax)一事反應冷淡,首相施紀賢及李韻晴因而被迫擱置方案。消息一出,市場即時反應,英國十年期國債(gilt)息率迅速抽升至4.5%以上,投資者對英國中長期財政前景的憂慮亦隨之加深。 財政黑洞固然可怕,但更令市場不安的,是施紀賢自2024年上任以來,領導力不振的印象日益固化。上任一年多,他在推動經濟復甦、管控工黨內部龐大的支出派壓力、以及應對持續惡化的財政赤字方面,都被批評「力有未逮」。改革說得漂亮,推行政策卻拖泥帶水,指望經濟自然復甦帶來稅收增長。這種和稀泥式的做法,非但未能平撫市場情緒,反而進一步削弱工黨政府的公信力,使外界開始懷疑該內閣的能力。 唐寧街領導地位震盪 政治不確定性升溫 近月財政赤字壓力持續升級,施紀賢與李韻晴兩人不僅要處理政策上的掣肘,更要面對黨內壓力。唐寧街內部開始流傳施紀賢領導地位不穩的說法。有工黨議員公開質疑其執政能力;亦有人擔心,如不及早換帥,工黨會被拖累。 這種政治不確定性,正是投資者最為忌諱的變數。領導層搖擺不定,市場自然會擔心未來財政路線是否缺乏一致性,任何突如其來的政策轉向,都有可能提高英國的風險溢價。 長年期利率急升,通常三個原因:...

2025年12月7日,香港將舉行第八屆立法會選舉。這是自2021年全面修改選舉制度後的第二次選舉。筆者早前已撰文指出,現行制度在多方面嚴重偏離《公民權利和政治權利國際公約》(《公約》)的要求,此處不再贅述。筆者認為,現行選舉制度與民主原則存在明顯落差。即使法律形式上仍保留秘密投票的安排,整體選舉已難以充分體現公民自由與政治多元。然而,投票率、有效票數、無效票數及各候選人的得票分佈,仍可作為觀察社會政治氛圍與選民態度的重要參考。 候選人與選民固然是任何選舉的主角,但要判斷選舉能否成為民主治理的基礎、候選人能否因而獲得認受性,必須對整個選舉過程進行全面觀察與監察。聯合國人權高級專員辦公室出版的《人權監察手冊》(下稱《手冊》)設有專章論述「選舉監察」(註一),闡明民主選舉的核心要素與監察方法。筆者認為,《手冊》不僅適用於專業的選舉觀察團,亦是一份能協助公眾理解與判斷選舉是否自由、民主與公正的重要指南。 真正的民主選舉應有的核心特質 根據《手冊》,民主制度的根本在於人民能自由選擇其政府或代表。選舉不僅是政治程序,更是體現公民意志與人權保障的過程。要評估一場選舉是否真正民主、自由與公正,須從制度設計、選舉環境與執行過程三方面觀察。一場真正的民主選舉應具備以下核心特質: 定期性:選舉必須依法律規定定期舉行,兩次選舉之間的間隔不應過長。舉行頻率應足以確保政府的權力持續建立於選民自由表達意願的基礎之上。 真實性:選舉應能反映選民真實且具知情基礎的選擇,並具備更換政府或代表的實際可能性。若制度設計令執政者無法被選下台,或欠缺具競爭力的政治選項,選舉便淪為形式。 自由:公民應能在無恐懼、暴力或行政干預的情況下自由投票。候選人應能自由表達政見,媒體亦須能不受不當限制地報道競選活動。...

這星期一些關於德國與日本對華關係惡化的新聞,連同美國與中國在人工智能領域激烈競爭的報道,讓人看到在全球化解體後新的國際政治格局裡,過往三大工業強國(美國、德國、日本)皆視中國為最大威脅及主要競爭對手,這三個國家對中國的關係,構成了東西方新冷戰的基本格局。 《金融時報》周三有一則長篇報道,剖析德國先進製造業陷入衰落危機,指危機的兩個主要外因是美國變幻無常的新關稅政策,以及中國在先進製造領域的全面冒起。 德日政府的考量 這則深入報道,解釋了為何德國國內近年出現一股強烈的反華情緒,促請德國政府支持歐盟對中國實施貿易及投資限制,阻止中國電訊企業(華為、中興)參與興建歐洲的電訊基礎設施,限制中國製電動汽車、太陽能板等大舉進佔歐洲市場。原來德國這個老牌工業強國在多個一向領先的製造行業,被中國迎頭趕上,許多名牌企業陷入危機,盈利變成虧損,被迫收縮裁員,令整個德國製造業(包括汽車)的前景空前灰暗,中國威脅論遂大行其道。 日本與中國關係惡化,公眾看到的原因是日本選出了首位女首相。新首相高市早苗繼承了安倍晉三的外交方針,支持美國遏制中國,並積極拉攏台灣,導致戰狼附體的中國駐日使節口出惡言,說要斬掉敵人頭顱,引發日本國內又一股反華輿論。 然而,在這些表象背後,是日本工業界對中國態度的轉變。以汽車業為例,過去日本車廠視中國為大客戶,傾力開拓中國市場,但中國在電動汽車領域取得優勢後,日本汽車業開始視中國為巨大威脅及主要對手。其餘先進製造領域,如電腦、芯片等,大抵也是如此,這改變源於中國在十年前制訂政策,傾一國之力在多個先進製造領域追趕西方,日本可以容忍中國在家用電器等低端製造業主導國際市場,但不能容忍在高產值製造業上被中國超越。 當美國牽頭以高關稅遏制中國時,日本看到了借勢反擊中國的機會,美歐日台若聯手,在決定眾多先進製造業命脈的芯片生產上,有機會拋離中國。...

路易士工作的地方,有不少來自牙買加的老師。他們給我的感覺,都是純真率直,愛唱歌。當然,我更佩服他們像比我更能融入此地(不過可能只是我的想像),也感概我們為何都會離鄉別井。是的,大家的「家鄉」都曾是英國殖民地——但,我們的故事又是否相同呢? 英國是在1842年通過《南京條約》正式取得香港的。但大英帝國第一批殖民地是更早在北美(維珍尼亞,1607年)和西印度群島(巴巴多斯,1625年)建立的。 牙買加曾是西班牙殖民地,直到1655年英國在英西戰爭期間發起「西方設計行動」(Western Design),派遣軍隊進攻西班牙加勒比海地區。英國將軍於1655年5月攻入牙買加,趕走了西班牙的駐軍。至1670年的《馬德里條約》,西班牙正式將牙買加割讓予英國。 奴隸制度 殖民當然關係至奴隸買賣。英國奴隸販子向英國殖民地供應被奴役的非洲人,讓他們在種植園工作。牙買加的主要勞動力來源也是被奴役的非洲人,他們被強制運送到加勒比海種植園工作,故牙買加的奴隸人口中大多數是非洲裔後代。不過,隨著時間推移,牙買加的人口構成變得多元化,除了非洲裔,還有歐洲裔(主要是英國殖民者和移民)、混血後代(非洲裔與歐洲裔的後代)和亞洲移民(後來19世紀末,特別是印度和中國勞工也被帶到牙買加)。 英國廢除奴隸制度指的是法律上結束跨大西洋奴隸貿易,以及英國帝國內奴隸制度的過程。這一過程包含了數項重要法案和法律挑戰。1807年的《奴隸貿易法》廢止了奴隸買賣,而1833年的《奴隸制度廢除法》則正式結束了大多數英國殖民地的奴隸制度。奴隸制度的廢除也結束了牙買加及英屬加勒比海種植園龐大的盈利時代。而大多數前奴隸寧願定居在山丘或他們的舊農地上,靠農業維持生計。...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 上星期,我有幸參與一個為期兩天的家庭治療培訓,與來自比利時及荷蘭的家庭治療師交流。大會特別邀請亞洲家庭治療學院的李維榕博士及其團隊,以「孩子的聲音」為主題,探討父母衝突與孩子精神健康及成長的關係。 雖然我們來自不同的文化背景,但家庭中的關係與矛盾卻出奇地相似。最令我印象深刻的是,無論歐洲或亞洲的孩子,都同樣忠心於父母與家庭。許多人以為這是亞洲特有的文化現象,原來在歐洲家庭中也普遍存在。 這讓我想起一個英國家庭的故事。...

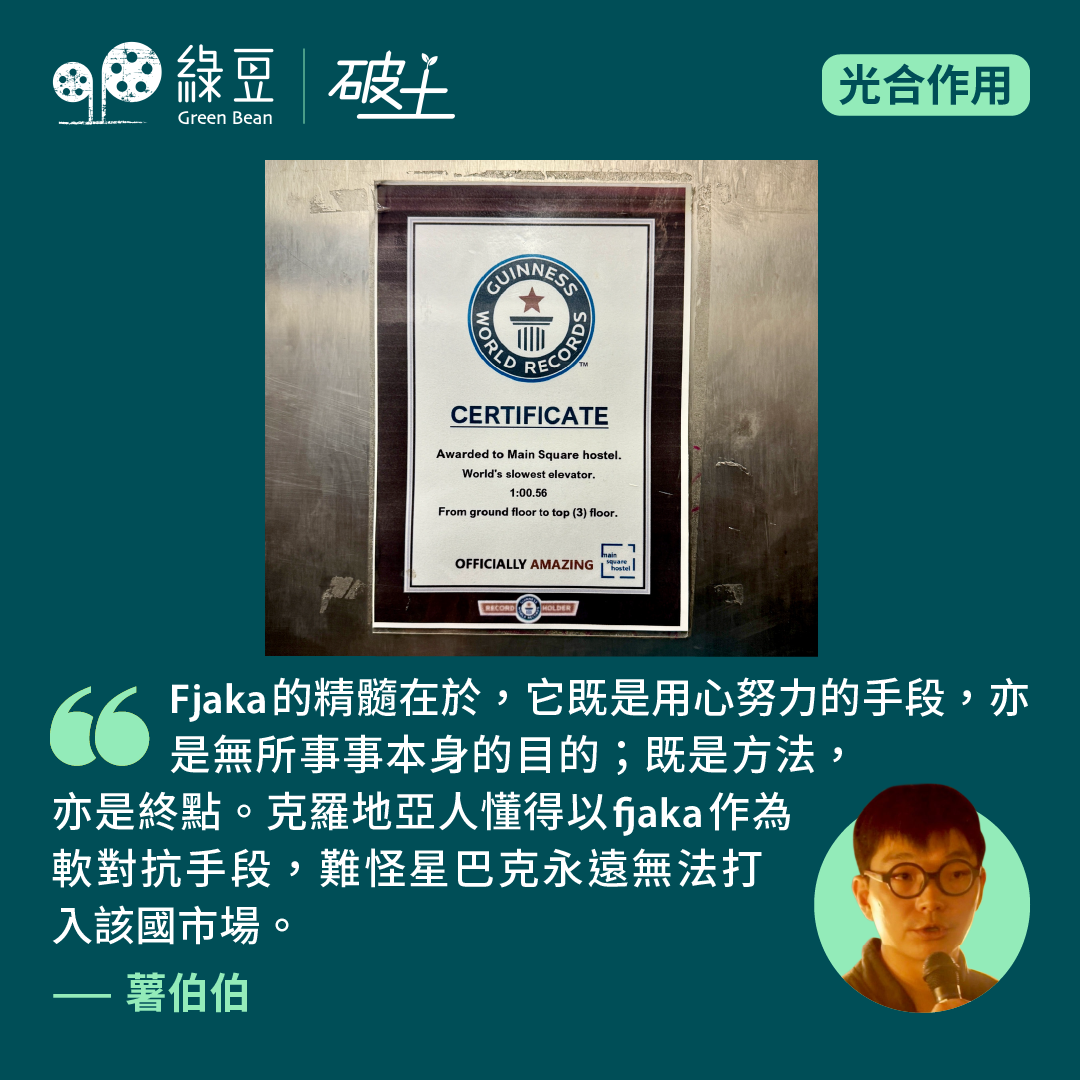

咖啡文化深植於整個巴爾幹半島,然而克羅地亞人另闢蹊徑,將民族生活態度融入咖啡之中,創造出獨特體驗。克羅地亞沿海地區達爾馬提亞(Dalmatia),孕育出名為 fjaka 的生活哲學,意指一種幸福的慵懶狀態,也就是努力地修煉「無所事事」的生活藝術。 Fjaka 在克羅地亞語的發音是 f-ya-ka,國際音標為 /fjaka/...