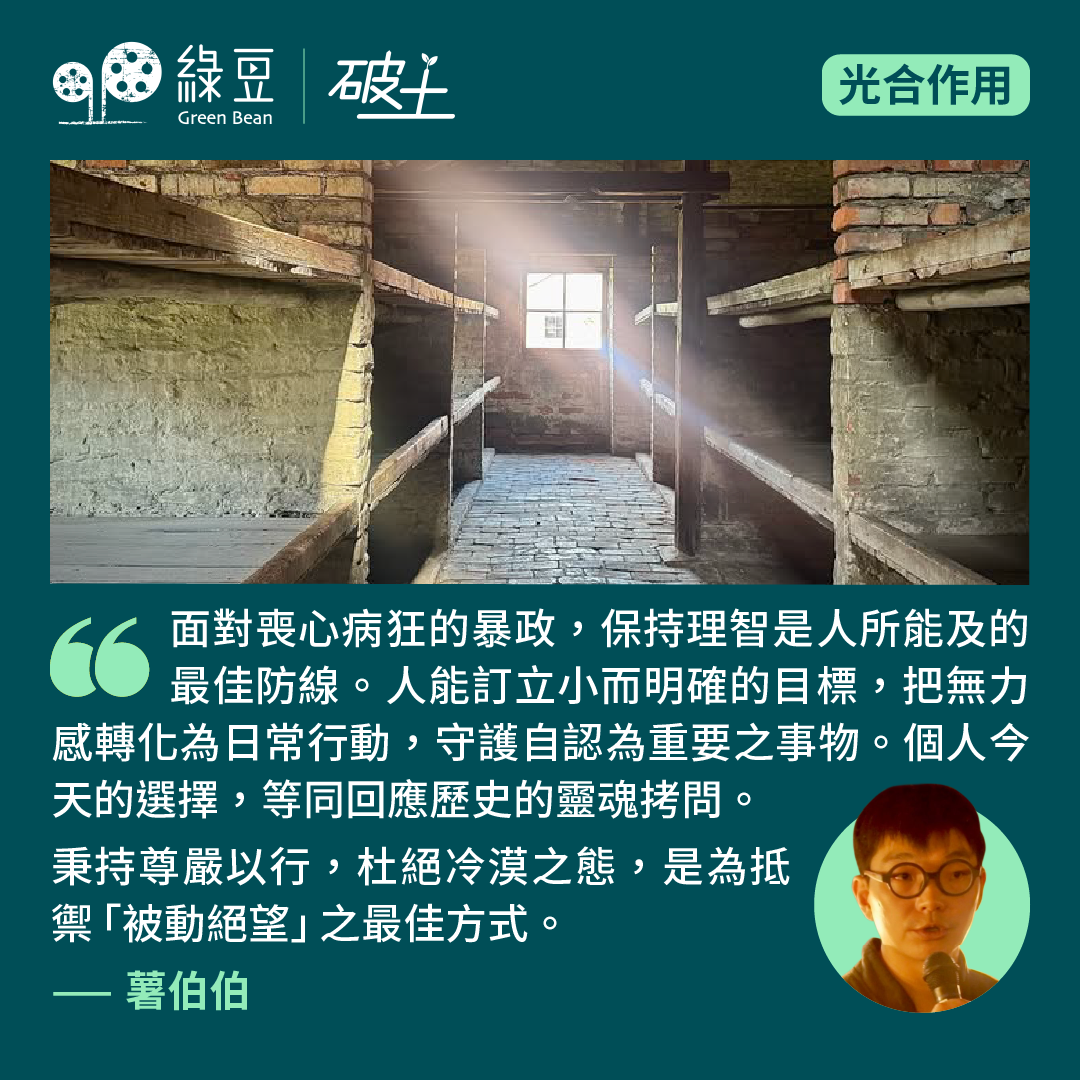

上個月,我在《綠豆》發表的〈修己與治人的關連與區分—徐復觀論儒家與民主人權〉一文中,提到20世紀新儒家徐復觀先生以下一個重要的觀點: 「儒家思想,主要是『規定人的行為的思想』。這思想在二千多年前,已經把修己和治人的行為作出區分,其基本用心之一,便是要執政者明白,『以政治強制之力來要人人作聖賢,即使是真的,也會成為莫大的罪惡。』」 為甚麽「以政治強制之力」使人民做聖賢會是「莫大的罪惡」呢?我在這篇短文內,將會提出一些看法,並就此對規範行使政治公權的公共道德的性質及相關議題進行思考。 政治強制力與正心誠意 公權是構成人類政治社群並保障該社群存在、發展和有效運作的中樞元素。掌握公權者對政治社群的安危興衰,負有重大的公共責任。如果他們在這方面不稱職,嚴重者將影響政治社群的存亡。公權力要保證有效運作和執行,必須符合嚴謹、公正以及正當的程序,也得大體上為人民所認同和接受。必要時,公權力更得訴諸合法和適切的強制力作為推行的手段,以保障人民的福祉利益,和維護政治社群的安全法治和秩序等等。 作聖賢,是個人修身的崇高的道德要求。這往往需要慕道者裡外如一地終身不懈的努力去踐行。孔子不是說:「若聖與仁,則吾豈敢?」賢如夫子,也只敢說自己是「為之不厭,誨人不倦」吧了。再者,個人修身的道德必須重視正心誠意,因為這是發自慕道者個人内在的道德主體的要求。根據這要求化為個人行為後,其所產生的客觀實踐結果是成是敗、是差強人意還是盡善盡美,自然是重要的事。但如果個中缺乏了個人內在道德主體的正心誠意,那有關的行為是否可稱為聖賢行為便頓成疑問。 試想伸出援手拯救將墜於井的孺子的人,如果不是出於惻隱之心,而是心裡盤算著孺子家人會否因此而感恩圖報者,其道德情操離聖賢有多遠呢?...

開學喇!開學喇!在英國重拾教鞭的 Ms Lo在破土兼任農夫,立足英國繼續在課室內外與學生及家長同行。 ====================== 朋友在社交平台上分享到訪香港書展的「戰利品」,當中最受朋友讚賞的一張照片,莫過於他們夫婦為一對兒女精心挑選的十數本補充練習。而這張照片中最引發我思潮作動的,就是那三本English Grammar in...

黃昏時分抵達黑山共和國首都波德戈里察(Podgorica),先找旅館,翌日一早起床,最想親眼看看一座教堂,名叫基督復活大教堂;堂內特別之處,是一幅「人物在地獄燃燒」的壁畫。 我把相片傳給好友看,她一眼就認出壁畫上的人物,是馬克思及恩格斯;另外還有一人,是南斯拉夫前獨裁者鐵托。三個共產主義關鍵人物,一起在火海燃燒。 教堂出現如此入世的主題,教會領袖當然受到非議。復活大教堂的神職人員一方面說教堂不能決定「誰該上天堂,誰該下地獄」,但同時堅持指出「馬克思、恩格斯以及鐵托象徵著共產主義的邪惡」。畫作出自誰手,至今仍未公開。不論共產領袖風評如何,但鐵幕國家崩潰,始終有個好處,就是即使壁畫引起幾大的爭議,但由於屬於教堂內部事務,外人也無權干涉。 我倒是想起泰國中部的素攀武里府,寺廟的壁畫也有不少「入世」主題,例如叮噹(即所謂「多啦 A 夢」)、憤怒小鳥。據說如此破格設計,可吸引小孩到訪寺廟,接觸佛教。黑山的復活大教堂,亦同樣因為這幅前領袖下地獄的壁畫,登上了國際新聞,獲得不少名氣。 助中國旅客開眼界...

Less than two months before nomination for...

中東以色列和巴勒斯坦衝突延續逾七十年,自 2023年10月哈瑪斯襲擊以色列以來, 以色列揮軍進入加沙快近兩年。截至2025年7月, 國際組織估計已有超過六萬名巴勒斯坦人喪生。8月22日,聯合國綜合糧食安全機構發表報告,確認加沙城內的51萬居民正面臨最嚴重級別的人為飢荒;預計到2026年6月 ,13萬名兒童將會因營養不良瀕臨死亡。 因應戰爭罪行和反人類罪行的指控,國際刑事法庭在2024年11月向以色列總理內塔尼亞胡發出拘捕令。國際社會要求停火與停止限運糧食的呼聲一浪接一浪,從聯合國決議、人權組織聲明、 全球各地大型示威,...

第十九封信 19.1 明慧: 當我在寂靜的深夜仰望星空,那些遙遠卻明亮的星辰彷彿在向我輕聲訴說著宇宙最深刻的真理——我們都是星塵,卻又都是奇蹟。在這浩瀚無垠的宇宙劇場中,我們的地球只是一個微不足道的舞台,而我們每個人,不過是這舞台上短暫演出的演員。然而,正是這份渺小與短暫,讓我們的存在變得如此珍貴,如此值得珍惜。 親愛的朋友,我要告訴你一個可能讓你感到不安,卻又深深慰藉的真理:我們不需要神的恩典來證明自己的價值,不需要某種超越的力量來賦予我們存在的意義。我們就像佛教所說的蓮花,從淤泥中綻放,不因淤泥而玷污,反而因為自己的努力與堅持而散發出純潔的芬芳。 暗淡藍點的啟示──我們都是宇宙孤兒...

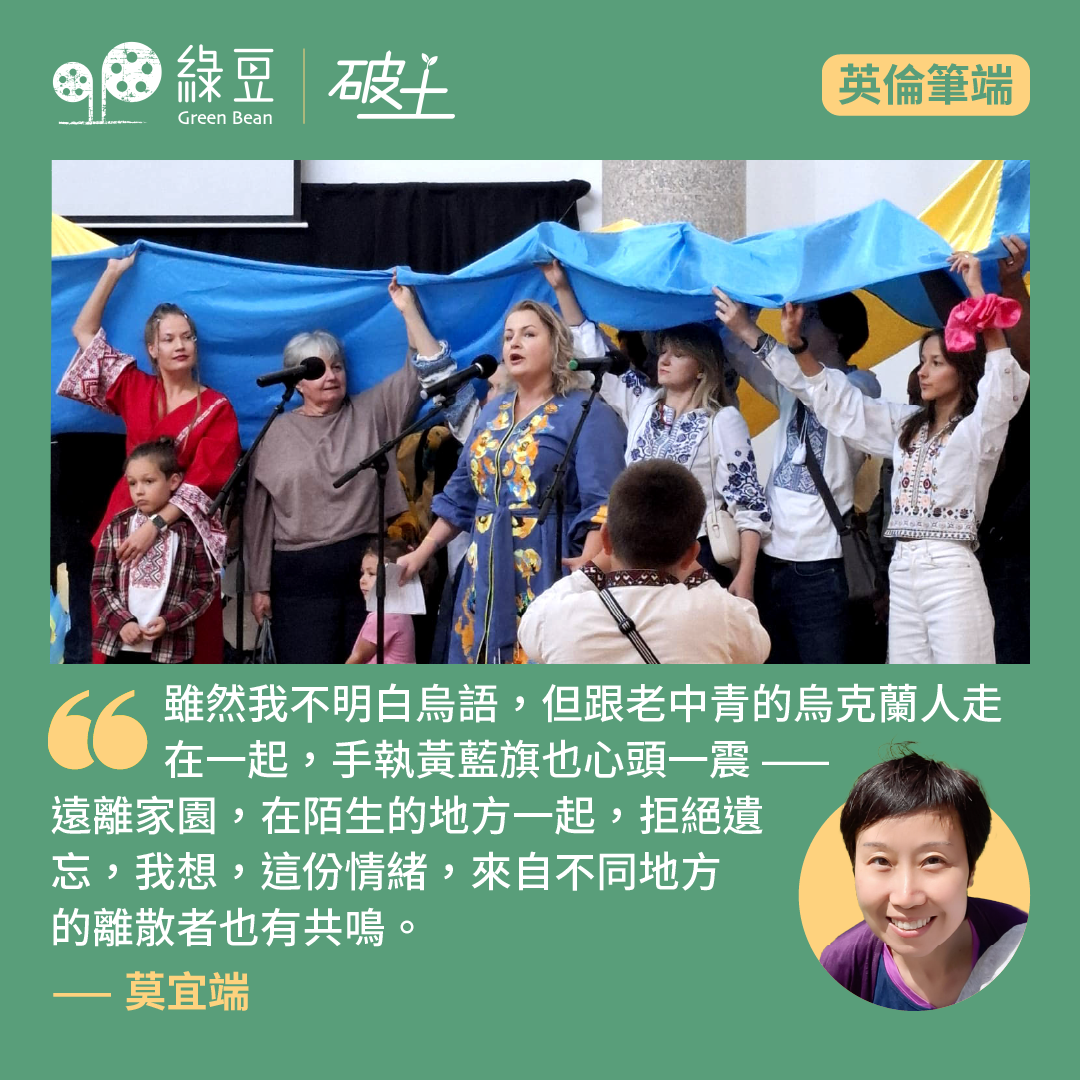

移英後入了多個whatsapp群組,其中一個由一位移英社工街坊發起。群組甚少講飲飲食食,反而多發放不同的社區活動,例如不同族裔的節慶、小城盛事等。八月就提醒大家,被戰火蹂躪三年多的烏克蘭,將會在市中心的大教堂舉行第34周年的獨立日活動。8月24日星期天走進會場,見到負責的婦女居多,也有不少小朋友,穿上烏國民俗服Vyshyvanka(維什萬卡:一種以細緻刺繡為特色的寬鬆襯衫)走來走去,很多女士還頭戴花環。在黃藍色調映襯下集會開始,主辦的向日葵學校,是在離散烏克蘭人捐款和英國市政府資助下成立,旨在教導年幼的烏克蘭裔孩子國家的語言、文化、歷史。有點像在英國多個城市都有華人設立中文學校、南亞裔人士如斯里蘭卡族群設斯里蘭卡語學習中心,努力在異鄉傳承祖家的文化。 拒絕遺忘儀式一開始,司儀邀請在座每一位,不論是烏克蘭人還是其他族裔人士,一同出來手牽著黃藍國旗,由會場步行入場外。雖然我不明白烏語,但跟老中青的烏克蘭人走在一起,手執黃藍旗也心頭一震 ——遠離家園,在陌生的地方一起,拒絕遺忘,我想,這份情緒,來自不同地方的離散者也有共鳴。隨著旗幟緩緩升起,烏克蘭國歌奏起。這幾年,因烏克蘭被俄國入侵,才多了聽這調子。其中唱到「烏克蘭的榮光沒有消失」("Shche ne...

美國總統特朗普對掌控利率升降的聯邦儲備局發動攻勢,繼提早宣布新主席人選,削弱現任主席權威,最新動作是試圖以行為失當名義撤銷聯儲局理事麗莎庫克(Lisa Cook)職務。庫克稱特朗普提出的按揭詐騙指控並無證據,不構成法律上的撤職理由,將入禀法院尋求清白。 事件引發金融界廣泛關注,擔憂特朗普擬全面控制聯儲局,使其失去政治獨立,今後將按白宮政治意願來調控金融市場。前聯儲局主席耶倫迅速開腔,指特朗普的行動不單違法,更是極度危險。 聯儲局失獨立性兼可信性 曾擔任財長的前聯儲局主席耶倫在《金融時報》發表的評論中説,特朗普政府欲逼使聯儲局減息,視之為政府當前急切要務,是為了減輕政府37萬億美元債務的利息成本。這樣做的後果很可能帶來災難,歷史上有許多教訓,例如1920年代的德國、二戰後的匈牙利,以及近年的阿根廷和土耳其,每個教訓的國家名字不同,但故事內容一樣,政治家接管中央銀行,逼央行買政府債或降息,以減輕政府舉債成本。 耶倫指,央行一旦政治化,後果就是通脹惡化、增長波動、貨幣貶值。美國在二戰期間也曾這樣做,逼央行維持低利率來支持戰時財政,結果引發高通脹,所以在1951年財政部與聯儲局達成共識,聯儲局只以保持物價穩定及最高就業率為目標調控利率,國會亦立法予以支持。...

女兒都在英國讀中學,除了關注學業成績,將來搵份好工,我們也希望她們建立自己識見,做個有態度的人。閒時我們跟她們談天,了解她們正在學什麼。我當然會問她們有關歷史科的事情,順便了解同行怎樣教學。翻翻小女的練習簿(英國學生上課有一本練習簿寫筆記和做練習、寫文章),看到一個名字﹕約瑟芬・巴特勒(Josephine Butler)。我就想:這是她們的榜樣啊。 你可能不認識她,或者你會想到美國哲學家朱迪斯・巴特勒(Judith Butler),但約瑟芬・巴特勒卻是19世紀一位英國社會重要改革者,在改善女性於教育和公共衛生方面的條件上扮演了重要角色。 排解喪女之痛 她於1828年4月13日出生於諾森伯蘭郡(Northumberland)。她的父親約翰・格雷(John Grey)積極推動社會改革,反對奴隸貿易,其表兄格雷伯爵(Earl...

友人譚蕙芸近日出版的新書《家鎖》廣受好評,送到各書店的首刷書均被搶購一空。早前她分別在台北和東京的飛地書店舉行新書發布會,兩場活動也是座無虛席。《家鎖》的副題是「華人家庭這個巨獸」,不少到場讀者也分享了他們與原生家庭的種種糾纏,說明此主題有強大的共通性。然而在新一波的移民潮下,此書也帶出了另一個重要的主題:移民的衝擊如何擴大原有的家庭矛盾。相對於「華人家庭這個巨獸」,要直視的還有「移民家庭這個巨獸」 過去熟悉的譚蕙芸,是中文大學新聞與傳播學院的同事,擅長於以輕鬆活潑的方式教授新聞寫作手法。在公眾領域的她,則是在反修例運動期間以細膩的筆觸,紀錄街頭和法庭的人與事。而在這本書當中,她打開了另一個被埋藏的身份:她有中風的父親、失智的母親,還有思覺失調的哥哥。在疫情期間,當香港人都在趕緊移民離開,她一個人把全家從加拿大搬回香港,找辦法活下去。 故事的起點是八九六四後,一九九七前的那一波移民潮。他們一家過去從來沒有離開過亞洲,一下子連根拔起移民到加拿大多倫多。然而哥哥在離港前已有的徵狀,在移民後進一步加劇,結果被診斷為思覺失調。可是他的精神健康卻沒有得到適切照顧,父母把他藏起來與社會絕緣,成為一個不能說的秘密。 移民環境成問題催化劑 事情發展至此,固然有華人家庭中的疾病污名和社會禁忌。然而在譚蕙芸的筆下,很明確看到移民家庭的環境如何加劇了各種問題,一步一步的走到無尾巷。 精神問題和其他身體問題不一樣,不能依靠外在儀器診斷,需要患者願意告知醫生潛在的徵兆;其中首要條件是建立和醫生的信任關係,在此之前又要先跨過語言的障礙。自問在台灣看醫生,明明已是說華語,有時要描述自己到底怎樣不舒服還是覺得隔了一層;換成英語,再加上各種沒聽過的醫學專有名詞,難度可想而知。書中就提到要在當地尋找懂粵語的精神科醫生的各種障礙,即使身處港人社群聚居的大城市也不易辦到,求醫路上又帶來更多拖延。 移民也會帶來家庭崗位的改變,而這點又可以延伸出一系列的連鎖反應。書中提到母親對家居整潔十分執着,移民後成為退休人士,一天到晚就在大屋中料理家務。對她來說,維繫這個家的整潔成為了她的「工作」甚至是生活價值,甚至演變成某種「控制慾」;然而兒子本來已是精神緊張,家中還要有各種規條,對病情沒有好處。可是也正正因為成為退休人士,她有時間照顧兒子生活所需,真的可以把兒子從社會中隔絕起來,雖然這也同樣不見得對病情有好處。...