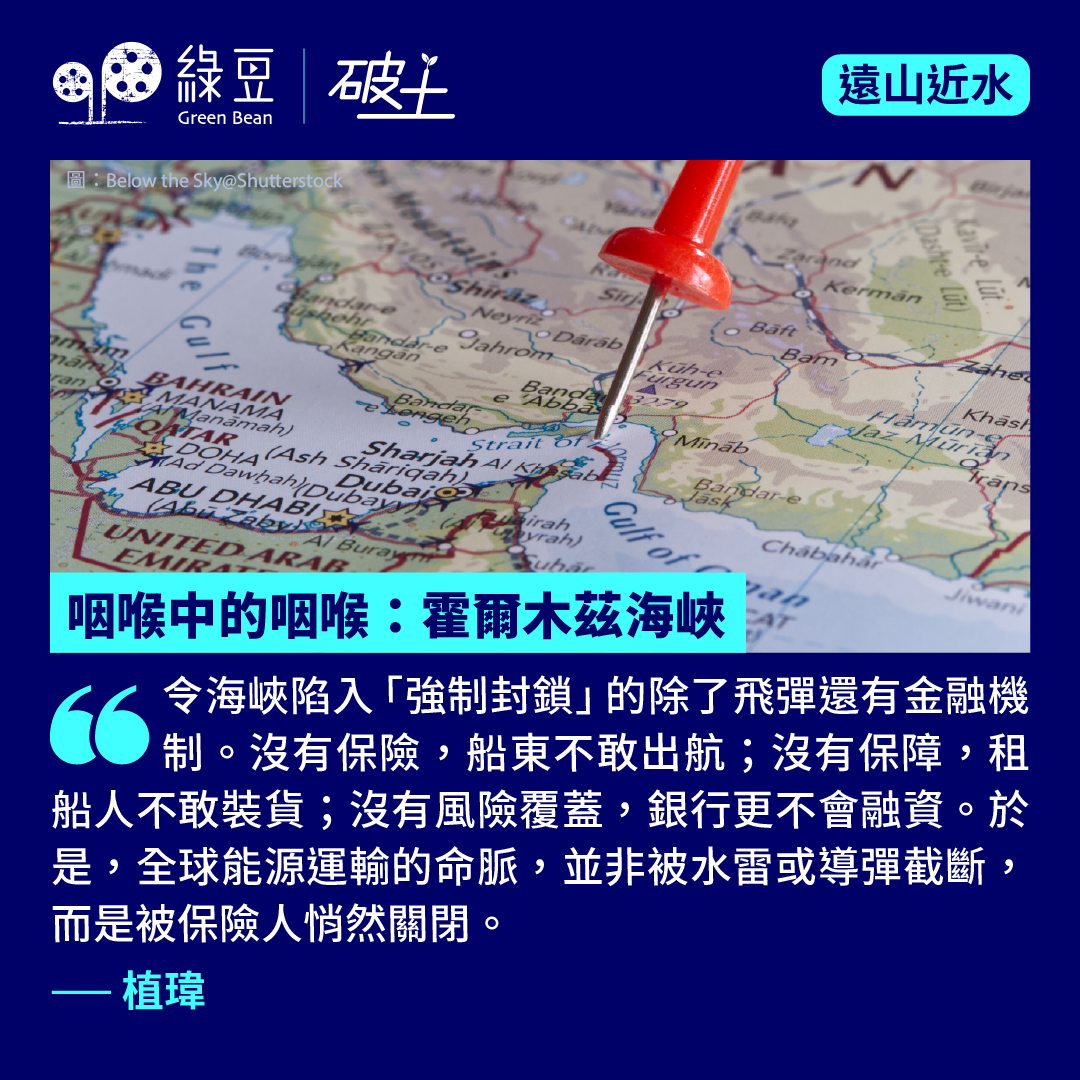

國際能源署(IEA)32個成員國本周宣布史上最大規模的協調戰略石油儲備釋放,合計4億桶。美國特朗普總統更額外從戰略石油儲備(SPR)單獨抽調1.7億桶,總計5.7億桶,遠超2022年俄烏戰爭後的1.8億桶釋放規模。如此龐大的「強心針」,卻未能壓住市場恐慌,布蘭特原油12日盤中仍頑強徘徊在100美元關口附近。市場用最直接的語言告訴世人:伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)以數萬美元的廉價無人機與水雷,成功癱瘓了全球最關鍵的21海里咽喉——霍爾木茲海峽。儲備再多,也無法打救這條海運石油生命線。 革命衛隊指揮官警告:「準備迎接200美元一桶的石油!」這不是虛張聲勢,而是赤裸裸的成本對比:一架造價2至5萬美元的「見證者-136」式無人機,對上一枚動輒數百萬美元的西方艦載攔截彈;一枚簡易水雷,對上一艘價值上億美元的超大型油輪保險費。攻擊方只需極低成本,即可讓商業航運的風險瞬間變得不可承受。保險與危險這兩把無形的鎖,牢牢鎖死霍爾木茲海峽。這場戰爭,從一開始就不是傳統海戰,而是保險戰、心理戰與成本戰。 對淨進口經濟體直接重擊 特朗普在Truth Social上直言:「油價上漲,我們賺大錢……美國是全球最大產油國,遠超其他。」話語背後,是美國已從石油進口國蛻變為結構性淨出口國的事實。頁岩油生產商、中游管線企業、海灣煉廠,皆從中獲取數百億美元增量收入。美國加油站油價升至每加侖3.6美元,在特朗普敘事中,只是一種可容忍的國內負稅,被出口收益與就業機會輕易抵銷。這與盟友的處境形成鮮明對比。英國、日本、韓國——這些純粹的淨進口經濟體,正承受截然相反的賬單:每桶油多10美元,便是對家庭預算、企業利潤與國際收支的直接重擊。 全球石油需求約每日1.03億桶。沙特東西輸油管、阿聯酋哈布尚—富查伊拉管線、伊拉克通往土耳其的管線,加起來勉強500至600萬桶/日,已到極限。國際能源署4億桶釋放,假設前置投放,也僅相當於每日600至700萬桶,持續60天;美國額外1.72億桶,平均每日僅增140萬桶,實際只削減了油價5至8美元,未能擊穿100美元心理關口。 化肥成本上升與糧食價格...

重讀經典:與人文和自然對話經典 05 文本自《莊子》《與人文對話:通識教育基礎課程讀本》第一版,2011,頁221-262 上次導修課跟大家討論過儒家,儒家的影響確實深遠,但實際上影響中國文化同樣重要的,是道家。大家都知道,天下有道,就要服務大眾、輔助國家;那麼天下無道呢?就要歸隱,或者是離開凡俗之事。所以天下有道,很多人做儒家,救世扶危;但如果天下無道、世界亂七八糟的話,道家就出現了。道家裡面,我們今次的文本談的就是莊子。今天要討論的,是莊子的道、齊物論、逍遙遊,還有虛己無我的工夫,以及無用之用這些處世智慧。 引言:在亂世中聽見另一個聲音...

伊朗戰事及由此觸發的國際油價波動,目前雖未看到停火契機,但美國想盡早結束戰事已是路人皆見,倘若伊朗願意暫停報復行動,避免封鎖油輪航道,戰爭就有可能暫告平息。如今停火一事最大阻力,不在美國或伊朗,而在於以色列。 《華爾街日報》分析文章指,美國和伊朗都作錯了判斷,美國的錯誤在於公開呼籲伊朗示威民眾起來推翻極權政府,讓伊朗國民和國際社會誤會,以為美國發動戰爭是為了推翻伊朗政權,建立起一個較開明的政府。但美以聯手的軍事打擊一舉摧毀了伊朗政軍界領導層,把可能較務實的繼任者也殺掉,結果由原來最高領袖哈梅內伊的兒子繼位,照樣奉行神權高壓統治。特朗普和美國高官被迫公開表示,伊朗不一定要更換政權,只要不對美國在中東地區的利益構成威脅便可以,等於放棄支援渴望結束極權統治的伊朗民眾。 至於伊朗一方,其錯誤在於大肆攻擊中東諸國,接連對阿聯酋、巴林、卡塔爾、科威特、沙地等中東油國發動襲擊,以為這些國家恐慌下會聯手向美國施壓,逼使美國答應對伊朗較有利的停火安排,誰料這些中東國家的防空系統比伊朗先進,受空襲造成的損失不如預期般巨大,反而激起這些國家與美國敵愾同仇,令伊朗在區內更形孤立,伊朗政界高層一度為此向鄰國道歉。 霍爾木茲海峽被封 經過一輪錯判後,美國和伊朗都修訂了對這次戰事的策略。伊朗如今的反擊重點,放在封鎖霍爾木茲海峽,這是中東眾多產油國把石油運往國際的必經之路,佔全球石油供應量逾兩成,伊朗一面加大自身運油出外力度,一面撒海雷於航道上阻嚇別國船隻經過,試圖以箝制石油貿易咽喉來迫美國退讓。美國國防部門的應對頗為混亂,一度聲稱已派軍艦守護油輪通過該海峽,刺激油價大幅回落;後來白宮澄清說沒有這樣做,油價便似過山車般大上大落。美國接著出動空軍襲擊16艘伊朗船隻,說阻止了伊朗於水上布置海雷,油價才再度回穩。 以色列的不同計算 美國想叫停戰事,最大的阻力不在伊朗,而在於以色列。伊朗經濟瀕臨崩潰,民眾怨氣堆積如山,隨時爆發騷亂,伊朗新政府也想早日穩住局面,但以色列並不想就此收手,以國軍方近日加大力度空襲伊朗首都德克蘭及黎巴嫩,意圖摧毀伊朗的軍事及基礎設施,以及伊朗支持的黎巴嫩真主黨武裝力量,把長期以來阻遏以色列擴張的區內勢力鏟除,並藉此協助內塔利亞胡執政集團再度連任。...

在某大串流平台看到一齣名為《Britain and The Blitz》的紀錄片,彩色化了的檔案影像,重現二戰期間英國閃電戰時期的歷史情景。來了此地,倫敦的地方都變得熟悉,看起來就更感到恐怖和投入,希特拉似乎真的要摧毀我們現在「寄居」的地方。Tate Britian 的畫作要收起、London Zoo的動物要搬家...

在電視螢幕和手機畫面中,主流論述下的難民問題往往是這樣的:成千上萬的非法入境者乘搭小艇跨越英倫海峽,或是跟隨蛇頭翻過美墨邊境,湧到英國或美國後便申請庇護。由於人數眾多,漫長的等候時間成為他們打黑工的時機;而到了要處理他們的個案時,他們往往已消失於人海。這種印象把注意力集中在「非法入境」之上,如是者相對應的政策便是加強執法,美國這邊說要加高圍牆,英國那邊說要即捕即解,政客們爭相提高邊境抓捕的預算。 公共政策常常論及媒體如何影響公眾判斷,難民潮的畫面與現實是一個很明顯的案例。因為可供報道的刺激畫面都是在邊界發生的,所以大家都以為問題都是出在邊界,於是解決方法也是在於加強邊界,邊境執法成為政客討好選民的表演場地。實情是怎樣的?邊界是問題的一部分,但也只是其中一部分,只集中注意力於此便會錯過全局。 先看看數據 我們先翻看英國的數據。英國現時每年有超過十萬人申請庇護,當中以非正規方式抵達的佔一半,其中四萬多人正是主流印象中的小艇人士。不過與此同時,也有逾四萬人是以合法簽證或電子旅行授權來到英國的。他們有的持有學生簽證,有的持有工作簽證,到期的時候便轉為申請庇護。現時英國的庇護申請最大來源是巴基斯坦,當中有九成申請人就是以學生簽證等合法方式抵達英國的。 至於美國,本欄過去也多次提到,估計有三分一到一半的無證移民是合法入境之後再逾期居留的。 申請庇護者以不同方法入境,不代表他們是或不是所謂的「假難民」。許多在2019年後從香港到台灣尋求人道援助的港人,都是先以學生身份來到台灣,之後再申請專案。要特別指出合法抵達這一點,是因為現時輿論往往都集中在「非法入境」,但在全球化的世代,人口流動越來越容易,邊境堵截不見得是完整的應對辦法。 政治表演的受害者...

《神根公約》在 1985 年簽訂,我去年到訪時剛好四十年,博物館早前大翻新,去年六月才重啟,進館參觀稱為 check-in,要輸入名字及來自何方。入口旁寫著挪威探險家 Thor Heyerdahl(1914 -...

過去一週,霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)的商業航運,事實上已近乎停擺。表面原因似是伊朗導彈威脅,實際上卻是另一條看不見的命脈突然斷裂——保險制度的崩潰。 倫敦海事保險市場的兩大支柱——領先保護與賠償俱樂部(P&I Clubs)及倫敦勞合社(Lloyd’s of London...

儒家的人倫關係 理解了仁的核心意義之後,可以進一步探討儒家如何處理具體的人倫關係。儒家思想的一個重要特點,是從具體的人際關係出發來談論道德,而非從抽象的原則出發。這種思路使得儒家倫理具有很強的現實性和可操作性。 以情為基礎的人倫觀 儒家的人倫觀以真實的情感為基礎。這與西方某些倫理學強調理性、義務或契約的進路有所不同。儒家認為人與人之間最基本的連結不是理性的計算或法律的約束,而是自然的情感。 一個人處於多重人際關係之中:對內有與配偶、子女、父母、兄弟及其他親戚的關係;對外有與師長、朋友、同學、同事、鄰居、公職人員的關係。這些關係構成了一個複雜的網絡,而每一種關係都有其特定的情感基礎和行為規範。 這種人倫觀的特點可以用「中情西愛」來概括。西方文化強調「我愛你」的直接表達,而中國文化更注重「有情人」、「相思」這類涵蓋面更廣的情感。儒家所說的「仁」,就包含了親情、友情、愛情等多種情感,而不限於某一種特定的情感。 這種以情為基礎的人倫觀體現在儒家對「孝」的理解中。如前所述,孔子批評那種只知供養卻不知孝敬的做法,因為真正的孝必須包含發自內心的敬愛之情。同理,真正的友誼、夫婦之愛和兄弟之情,都必須建立在真摯情感的基礎上。...