回想起來,應該大概是一年前某次在赤峰街喝酒的時候,知道沐羽要寫在台港人移民群像。當時聽他說到其中一章的內容,已經覺得嘩嘩嘩不得了。今年書展,《代代》終於出版,第一時間課金支持,一晚看完。沐羽很稱職地為這一波移民潮的離散文學立下了典範。套用書中的說法,他有為離散港人社群「做啲嘢」。 得釐清,我是說沐羽對離散港人社群的描述很成功,不是說沐羽描述了離散港人社群的成功。2019年的港人抗爭精神換來了許多來自世界各地的注視;但都2026年了,還繼續寫堅毅不屈承傳意志未免流於淺薄。現實的離散生活不是每天在想如何有朝一日光復舊地,更多時候的種種混帳糾纏甚至是遇人不淑;世上無聖人,香港人也不例外,革命熱情退卻後總要回到現實,家家有本難念的經。《代代》所寫的,更多是離散下的種種荒謬。 離散社群中的各種光怪陸離 小說的設定場景是台北的一家港式茶餐廳,各篇的主角有老闆也有茶客,有金主也有伙記,有大學教授也有小學生。要寫在台港人移民群像,我首先想到的是《台北人》,也就是六十年代白先勇筆下隨著國民政府逃難而來的外省人;但半世紀後的香港人明顯有另一個樣貌,沐羽筆下的創作的「鴻記」,更讓我想起的是《18樓C座》的周記茶餐廳:在最尋常的場景,對世情提出最啜核的疑問。 沐羽說他是把《代代》想像成諷刺漫畫來寫的,身為讀者得說這部小說首先娛樂性甚高,笑到肚痛。部分原因,大概是因為自己也是在台港人移民的一分子,難免會在小說一眾角色當中找到認識的身影;畢竟就連我們在中央研究院辦的香港資料庫,也被轉化成為小說橋段之一。出版社大可以在書封加上一句:本故事純屬虛構,但如有雷同卻絕非巧合。相反,它很深刻地繪畫了離散社群中的各種光怪陸離;正如陳健民教授在書首介紹詞所述,讓人笑中有淚。 也不用真的去猜書中一眾角色的「真身」是誰。其一是「真身」可以多於一個,角色性格人設看來都是揉合而成;其二是人物本身不是重點,他們所代表的情感才是。例如茶餐廳的金主要出版回憶錄,最後變成滯銷倉底貨,那種不合時宜的自戀,我在台灣、在英國,在各地的離散社群都見過太多次。又例如流亡手足戰戰兢兢到東京的中國大使館換領特區護照,過程中的內心患得患失跌宕反省與自責,同樣是年輕尋求庇護者的必經心路歷程。 誠實地書寫離散...

英國政壇向來不乏戲劇元素,但若論情節轉折之急、諷刺意味之濃,文德森(Peter Mandelson)這號人物,大可成為Netflix劇集主角。江湖人稱「黑暗王子」,三起三落,屢敗屢起。如今再因愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)檔案,被指牽涉傳遞高度市場敏感資料,一時間舊帳新仇齊發,逼得首相施紀賢要「揮淚斬軍師」。此事持續發酵,對英國政治與經濟的衝擊,絕非花邊新聞,而是一次制度信任的壓力測試。 文德森既是新工黨工程師之一,也是權力操作老手;既懂市場語言,又深諳政治運作。當年輔佐貝理雅(Tony Blair)打造「新工黨」品牌,把左翼理念包裝成投資級資產,深得金融圈歡心;其後多番因醜聞辭職,又多番復出,政治生命力之頑強,幾近不死鳥體質。英國政壇人才輩出,但能把「跌倒—翻生—再跌—再起」演成常規操作的,寥寥可數。 今次風波的殺傷力 今次風波之所以殺傷力大,不在於他與愛潑斯坦「相識」,而在於涉嫌向外界傳遞高度市場敏感的政府內部資料。美國司法部於2月2至3日間釋出的文件顯示,電郵往來涉及文德森於2009至2010年出任白高敦(Gordon...

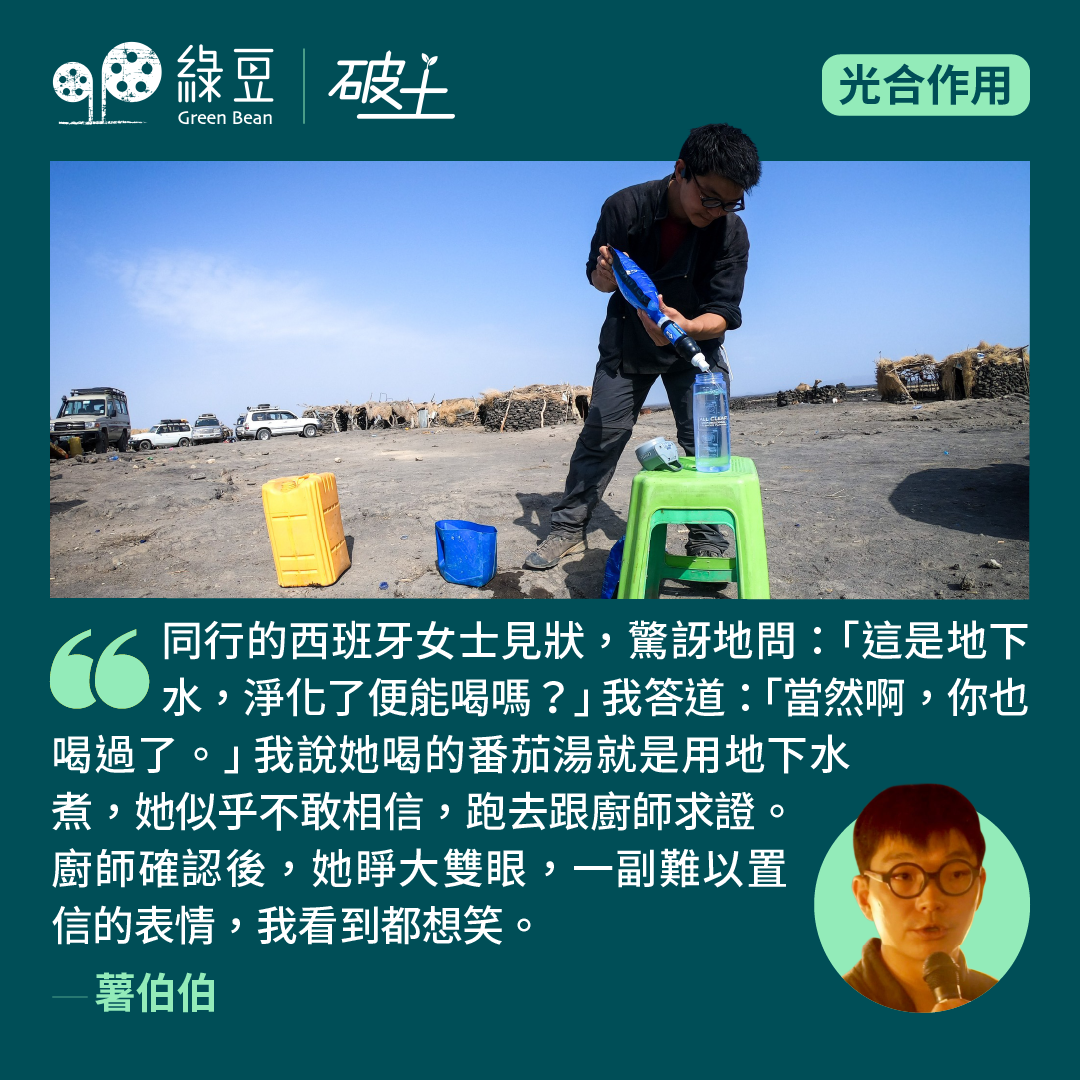

我喜歡隨意,但不是隨意的隨意,而是有計劃的隨意。要隨意得自在,首要條件是輕裝上路,所以我會花時間去整理細軟;即使回到家中,仍會每隔數天便把背囊翻箱倒籠,若發現物件長期閒置,便會按需要移除。 這次與大家分享一件物品,是我數月前拿走,現在又放回去的東西。過去好幾年,背囊中總會帶著一瓶辣椒粉,無論吃甚麼也可以自己加辣,非常過癮。不過後來想再精簡行裝,便把用品分為「必要」和「想要」兩大類。嗜辣如我,仔細思量,覺得辣椒粉應該歸類為「想要」而已,因此這趟旅程便沒有再帶辣椒粉。 直至行程接近尾聲,來到克羅地亞的首都薩格勒布,在一間供應 sàmūn(類似扁麵包)的小食店,見牆上貼有告示,聲稱可以加辣,我當然不會錯過。店員遞上一支辣椒醬,我滴了幾下,辣椒竟然真有辣味,在歐洲確實罕見。 歐洲不少標榜「辣味」的食物,連最溫和的「十級辣」都比不上。我興奮地再加了幾滴,店員忽然煞有介事跟我說:「我看得出你很喜歡吃辣,其實我們還有一支更辣的,想試嗎?」語氣中充滿試探意味。 我自然說好,店員拿來一瓶辣椒醬,還配有滴管。我滴了數滴,一口咬下去,正是這種久違辣感刺激。如果吃辣真的能刺激多巴胺分泌,那刻我幾乎聽到多巴胺釋放時的聲音,喚起不少回憶。細看成分表,果然還是用上了死神辣椒(Carolina Reaper)製成。難得餐廳有出售...

筆者近日看了2025年奧斯卡最佳國際影片《我生如是繼續》(英譯:I'm Still Here、葡萄牙語:Ainda Estou Aqui,2024)。電影建基於真實事件,講述1970年代巴西軍人獨裁統治時期,被視為異見分子的國會議員魯本斯‧派瓦遭當局帶走,從此下落不明,其妻子尤妮絲多年來堅持尋找丈夫的消息。直至25年後,已轉型為民主國家的巴西政府,才向她發出丈夫的死亡證明。雖然施害者仍未被追究刑責,但官方承認受害者的死亡,至少為問責打開了一道縫隙。 所謂強迫失蹤,是指國家機關,或在其授權、默許下,剝奪他人的人身自由,並拒絕承認或隱瞞其命運與下落。這種行為具有雙重傷害:受害者被禁錮而得不到法律保護,往往遭受酷刑;其家人則在無盡的等待中承受折磨,既無法確認生死,也無從悼念。電影中,尤妮絲在收到丈夫的死亡證後,沒有憤怒,只有如釋重負地說:「強迫失蹤是這個國家最殘忍的手段之一。怎麼會有人闖進你家,強行帶走你的丈夫,然後說他消失了?」這句話,道出了無數受害者家屬的處境。 聯合國20年前通過公約...

特朗普提名沃什(Kevin Warsh)為下任聯儲局主席,令市場對美元信心稍增,引發黃金白銀等避險投資品的價格暴升後顯著回落;另外人工智能應用逐漸普及,令不懂撰寫電腦程式的普通人也能使用程式作複雜的資料搜索及數據分析,引發多家軟件及數據交易公司股價大跌,於本周二合共蒸發了高達3000億美元的市值,令全球關注人工智能將顛覆許多現存行業,導致大量從業員失業。 沃什是利率鷹派? 沃什獲提名當聯儲局主席,金融市場為什麼會給予正面反應? 據美國媒體分析,由於特朗普過去一年不斷抨擊聯儲局主席鮑威爾,批評他沒有按白宮意願大幅減息刺激經濟,甚至動用刑事調查機構對針聯儲局一項建築工程,令金融市場擔心聯儲局會失去獨立性,按政治需求處理美元利率,偏離過往聯儲局以壓抑通脹為主調的一貫方針。許多投資者因此看淡美元前景,把部分資金分散到黃金、白銀,甚至虛擬貨幣上去,助長了黃金暴升的趨勢(黃金去年10月才突破每盎司4000美元歷史高位,今年1月便升穿5000美元)。 如今特朗普公布的繼任人選,過去擔任聯儲局理事時曾多次發言主張加息,令投資者覺得他不會任意降低利率,把他歸入「利率鷹派」行列。這個提名因此被視為有利於穩定美元,間接削弱了黃金等避險商品的價值。 不過,有不少美國經濟圈子知名人士指出,說沃什是利率鷹派很可能是誤解。他過去發言贊成加息時,是民主黨總統執政,他懂得迎合白宮才以各種理由支持加息,當中並無堅實的經濟理論基礎及連貫的經濟分析。到特朗普2024年末贏得大選,他便轉調支持減息,政治取向異常靈活,顯示他的獨立性其實不強。雖然如此,由於他的金融監管或執業經驗遠遜於幾位前聯儲局主席,在聯儲局理事議息會議上,很難說服其他理事,就算伙同特朗普委任的另兩名理事,暫時仍無法令聯儲局一面倒跟著白宮走,沃什有可能成為一個弱勢主席。...

路易士住在倫敦,常沐浴在歷史文化中,但若因此推斷海邊小鎮沒有太多歷史文化,那就大錯特錯了。歷史是人的活動、人的故事,而英國不少故事都是由海邊開始的。 我們今次要說的是英國探險家占士‧庫克 (James Cook)。我認識庫克是在澳洲,導賞團職員跟孩子說庫克來到澳洲時,深受原住民歡迎。我聽到當然不快,因為我們都知道探險跟殖民跟剝削跟掠奪的緊密關係。今次來到約克郡,卻又跟他再續前緣,因為他就是在1728年11月27日約克郡米杜士堡(Middlesbrough)附近的一個小村莊出生的。但今次我還是想說惠特比(Whitby)。 當然我們不能單以一句「庫克是掠奪者」來理解他。他在繪製太平洋、紐西蘭及澳洲地圖上的成就,就徹底改變了西方世界對全球地理的認識。他由低做起,從基層一路晉升至高階軍官。 功不可抹的沃克家族 庫克出身自一個普通的農民家庭,他的父親同樣名為占士,原籍蘇格蘭,母親則是來自提斯河畔索納比(Thornaby)的Grace...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) Joy如她的名字一樣,常常面帶笑容,給人一種溫暖而舒服的感覺。今天她坐下來,很認真地說:「我想接受心理治療,想改善自己。我覺得我好像有很多問題,丈夫也鼓勵我去改變。」她說得誠懇,語氣裡充滿自責,彷彿真的深信自己「不夠好」。於是,我請她舉一些具體的例子。 她慢慢地說起最近與丈夫的相處:「我近來常跟老公爭執。他說我經常出街,跟一些新認識的朋友外出,覺得我不關心他。但其實我有邀請他一起,他卻說我浪費金錢,應該多留在家。我只是出去一會兒,他已經很生氣,還說我答應過會多留在家。我甚至不記得自己有沒有這樣說過,他就指責我不把他放在心上。」說到這裡,Joy的聲音低了下來:「最後我情緒失控,大聲罵他,他就說一切都是我的問題。」 聽起來,他們之間的互動充滿張力。接著,Joy補充說:「只要我一發火,老公就立刻變成受害者,說我態度不好,跟他媽媽投訴我。有時他會讓我覺得自己很愚蠢。他常說我忘記這、忘記那,我明明還不到五十歲,他卻說我像七十歲一樣沒有記性。久而久之,我也開始覺得自己真的做得不夠好,所以才想改變自己。」...

自由市場經濟, 公共理財, 不干預政策, 知識分工, 量入為出 我在上世紀80年代初投考港英政府的政務主任職位時,到了最後一輪的個人面試階段,是我這個申請人面對7個首長級官員,回答他們向我提出關於政策和政治的難題,並就著我答案中提出的建議和分析,跟他們進行辯論。 在論及經濟和公共財政的課題時,我發覺這些首長級官員無一例外的對自由市場經濟的原則和做法很是支持。他們在公共理財方面都非常審慎,認為必須量入為出,並對包括英國在內的西歐各國實行財富二次分配式的福利政策,很不以為然。我當時感到,這些坐在我對面、絕大部分來自英國的首長級港府官員,在提到宗主國的福利主義思想時,很有種忿忿不平的情緒,認為這是管治上的誤入歧途,是經濟上日益繁榮、市場自由開放的香港萬萬不能引進過來的。...