馬年第一篇文章,先向各位讀者精神奕奕地拜個年,祝願香港人「馬上民主、馬上自由」! 農曆新年標誌着一個農業循環的開始,象徵冬去春來、萬象更新。這既是總結過去的時刻,也是迎接希望的起點。誠然,過去一年的香港,是沉重的一年。 制度性敗壞的問題逐漸浮現 當傳媒及民意代表的監察力量被削弱後,制度性敗壞的問題逐漸浮現。我們清楚看見,缺乏監察的權力如何為社會帶來悲痛的後果。大埔宏福苑大火造成168人死亡,縱使政府努力控制輿情,大家心中也明確知道這場火災是一場人禍,不只是奸商謀取暴利,也是政府政策催生失衡的樓宇維修市場及多個政府部門監管失當的問題。 在「愛國者治港」改革下,民意基礎大幅收窄的立法會完成第二次換屆選舉,投票率只有31.9%。公民參與公共事務的意欲低落,立法會淪為橡皮圖章的情況愈發明顯。強制乘客使用安全帶的立法爭議,更暴露立法工作的草率與討論不足。 政府對公民社會的打壓依然繼續。在2025年下旬,仍有430人因反修例示威和國安法案件而在囚;至少三人因評論宏福苑火災而遭控發布煽動刊物、披露國安調查。合理的批評聲音,亦遭受制度性的封殺、甚至面對刑責。農曆年前,壹傳媒創辦人黎智英及六名前《蘋果日報》管理層被裁定「串謀勾結外國勢力危害國家安全罪」及「串謀發布煽動刊物罪」成立。黎智英被判囚20年,其餘六人分別被判6年9個月至10年。這些判決令人憤怒難過。 歷史的經驗...

近兩年人工智能狂飆突進,速度之快,連一眾「預言派」也來不及把舊講稿改成新版,已被現實打臉。這股AI旋風,恰巧把行為經濟學一條老掉牙卻從未解決的難題,再度推上檯面:當你倚賴的「代理人」忽然聰明過你、勤力過你、還比你更會算計,你這個委託人,是升格做董事長,還是降級做吉祥物? 行為經濟學談代理人問題,說穿了只有八個字:你看不清,他心不齊。 委託人永遠資訊少一截,代理人永遠盤算多一層。你要長線穩陣,他要短期獎金;你想睡得好,他想博得大。於是經濟學家多年來教大家用三寶自保:合約、監察、KPI。洞補不完,至少補細一點。 前提是——代理人是人。 人會累、會病、會分心、會放假;再醒目的CEO,一日也只得24小時;再精明的基金經理,也要靠報表、會議、電話交代來龍去脈。制度設計雖不完美,但尚算「追得到」。 矽基代理卻完全不按人類節奏作息。AI不睡、不餓、不呻加班;吞數據如飲水,跑模型如散步。你還在想「下周開個會研究」,模型那邊已模擬了一萬次,順手把第10001次也優化好。這不再是請了一個更優秀的員工,而像是辦公室忽然進駐一個不必交MPF、又全天候運作的新物種。 AI已是有自身意願的物種...

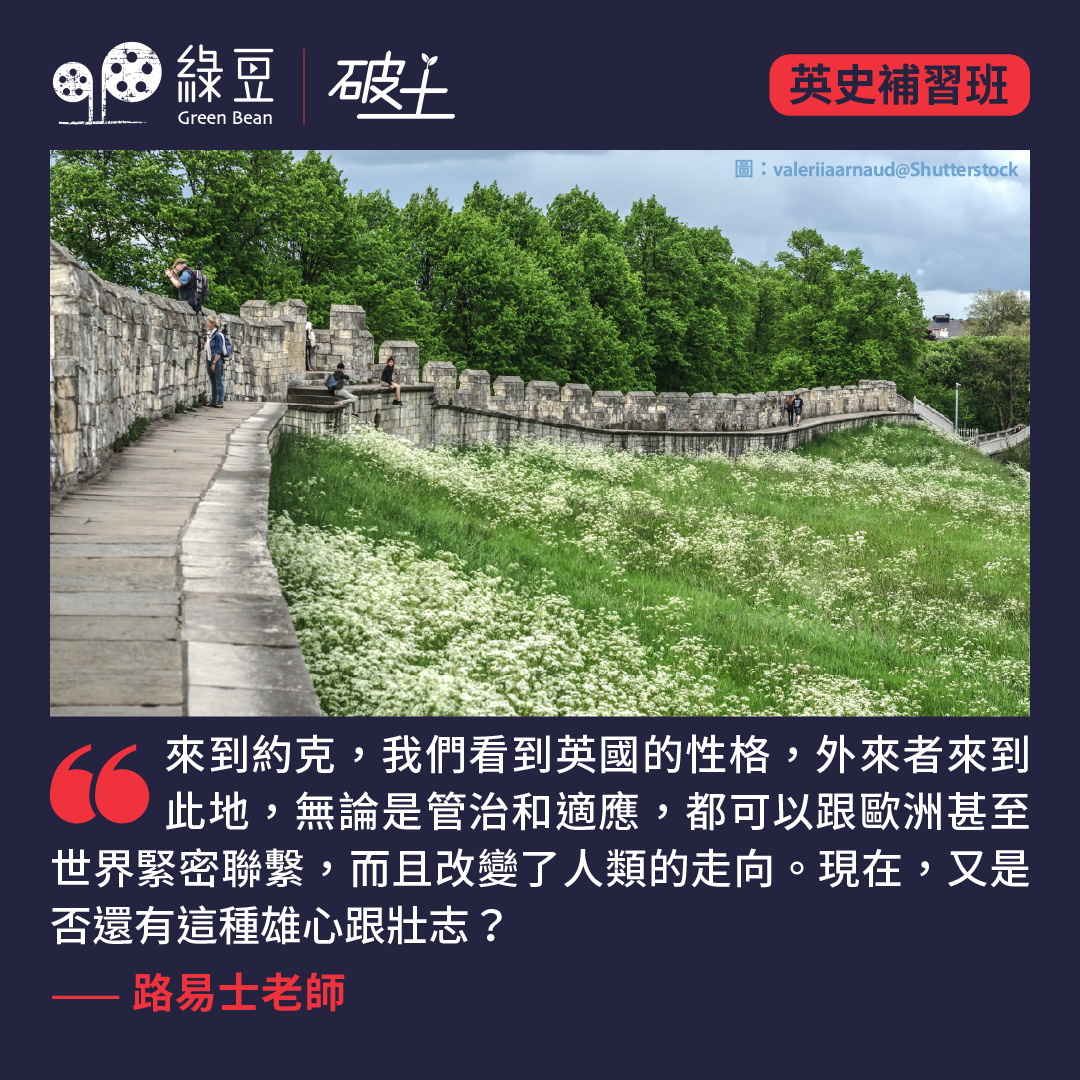

來約克(York)最愉快的是在古羅馬城牆上走走。窄窄的,要讓路給其他行人,Thank you 跟you are welcome 聲不絕如縷。 約克給人的感覺是很像巴斯(Bath),對,因為它們都是羅馬人建立的重要城市。公元71年,羅馬九軍團(Legio...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密 ) 孩子的話,往往令人意想不到。大人總以為他們年紀尚小,未必真正理解人與人之間複雜而微妙的關係,但在治療室裡,他們有時卻以最直接、最立體的方式,道出了家庭裡難以言說的情況。 十二歲的小敏,在一次家庭治療會面中,談起她眼中的家庭關係,讓在場的大人都不禁沉默下來。她說:「你知道嗎?我家裡有兩個圈,一個大圈,一個小圈。我跟媽媽在小圈裡,爸爸在大圈外。哥哥在的時候,我就要去圈外,只有哥哥跟媽媽可以在圈內。」小敏說這番話時神情興奮,像是在分享一個只有自己才看得見的秘密地圖。...

英國的校園裡,農曆新年是飯堂節日優惠的一則廣告宣傳;而在我的課室裡,農曆新年就只是一張友人從香港寄來的新春掛飾。 農曆大年初一當然不會有特別校內活動,也不會有人提醒學生「今天是大年初一」。對大部分英國學生而言,那天與任何一個學期中的日子並無分別;而對於華裔學生來說,即使心裡知道農曆年到了,卻也多半只是輕輕一想,然後很快回到現實的生活節奏之中。 可幸今年的農曆新年,剛好是學校的Term Break,也順理成章有休息的機會。然而對於其他身在海外的華人,這種「重要日子在制度裡消失」的經驗,其實並不陌生。...

幸福與友誼的內在關聯 在理解了幸福和友誼各自的本質之後,我們需要探討這兩個概念之間的內在聯繫。亞里士多德明確提出了一個問題:幸福的人是否需要朋友?這個問題的答案對於理解幸福的完整圖景至關重要。 有人認為,既然幸福的人是自足的,他們就不需要朋友,因為他們已經擁有了善的事物。歐里庇得斯(Euripides)的詩句也表達了這種觀點:「當命運對我們微笑時,何需朋友?」然而,亞里士多德認為這個結論是荒謬的:「如果我們將所有善歸於幸福的人,卻不給他朋友,這看起來很奇怪,因為朋友被認為是最大的外在善。」 「將完全幸福的人表現為孤獨者是荒謬的,因為沒有人會選擇獨自擁有世界上所有的善,因為人是社會性動物,天性就是要與他人一起生活。」這個論證揭示了自足概念的微妙之處。自足並不意味著完全的獨立或孤立。相反,它包括了與父母、子女、朋友和同胞公民的關係,因為人天性上是社會性動物(zoon politikon)。 亞里士多德進一步論證:「善的朋友本質上對善人來說是可欲的。因為自然之善對善人來說本身是善和愉快的。」、「既然善人對朋友的感覺就像對自己的感覺一樣,因為朋友是另一個自己——如果所有這些都是真的,那麼對一個人來說,朋友的存在就像自己的存在一樣可欲,或幾乎一樣可欲。」 使自己的存在可欲的是對自己善的意識,而這種意識本身是愉快的。因此,一個人應該同樣意識到朋友的存在。亞里士多德指出:「這可以通過共同生活和交談、分享想法來實現——因為這似乎是共同生活在人類意義上的含義,而不是像牛一樣在同一片田野裡吃草。」這裡亞里士多德特別強調,人的共同生活不同於動物。人的共同生活涉及思想和言語的交流,涉及意義和價值的分享。...

逢星期五放學後,校長都會叫齊班主任與治療師開會,簡述未來一星期重要的節目、訓練等。會議非常簡短,因為星期五,人人都期望快些回家享受周末。 校長一開始就講述下周的人手安排。我們學校長期人手不足,除了長工不夠、有人開始放產假,也有同工因病缺勤,所以每天都有透過人力仲介聘請的臨時教學助理(Teaching Assistant, 簡稱TA)來工作。校長提到一位臨時TA下個星期將不會來工作,加上再下一星期學校假期,她都會缺席。會上有兩三位老師都大嘆:Oh no! 學校臨時工調動如走馬燈,為何老師反應如此大?因為臨時同工是位深得學生喜愛的香港人S!校長說,S和家人放假去香港,還笑問我是否羡慕不已?這個當然。我笑說以我的個子應該可請他們把我放入行李箱偷運回港過年…… 發揮香港人本色...