破土圖文

回想起來,應該大概是一年前某次在赤峰街喝酒的時候,知道沐羽要寫在台港人移民群像。當時聽他說到其中一章的內容,已經覺得嘩嘩嘩不得了。今年書展,《代代》終於出版,第一時間課金支持,一晚看完。沐羽很稱職地為這一波移民潮的離散文學立下了典範。套用書中的說法,他有為離散港人社群「做啲嘢」。 得釐清,我是說沐羽對離散港人社群的描述很成功,不是說沐羽描述了離散港人社群的成功。2019年的港人抗爭精神換來了許多來自世界各地的注視;但都2026年了,還繼續寫堅毅不屈承傳意志未免流於淺薄。現實的離散生活不是每天在想如何有朝一日光復舊地,更多時候的種種混帳糾纏甚至是遇人不淑;世上無聖人,香港人也不例外,革命熱情退卻後總要回到現實,家家有本難念的經。《代代》所寫的,更多是離散下的種種荒謬。 離散社群中的各種光怪陸離 小說的設定場景是台北的一家港式茶餐廳,各篇的主角有老闆也有茶客,有金主也有伙記,有大學教授也有小學生。要寫在台港人移民群像,我首先想到的是《台北人》,也就是六十年代白先勇筆下隨著國民政府逃難而來的外省人;但半世紀後的香港人明顯有另一個樣貌,沐羽筆下的創作的「鴻記」,更讓我想起的是《18樓C座》的周記茶餐廳:在最尋常的場景,對世情提出最啜核的疑問。 沐羽說他是把《代代》想像成諷刺漫畫來寫的,身為讀者得說這部小說首先娛樂性甚高,笑到肚痛。部分原因,大概是因為自己也是在台港人移民的一分子,難免會在小說一眾角色當中找到認識的身影;畢竟就連我們在中央研究院辦的香港資料庫,也被轉化成為小說橋段之一。出版社大可以在書封加上一句:本故事純屬虛構,但如有雷同卻絕非巧合。相反,它很深刻地繪畫了離散社群中的各種光怪陸離;正如陳健民教授在書首介紹詞所述,讓人笑中有淚。 也不用真的去猜書中一眾角色的「真身」是誰。其一是「真身」可以多於一個,角色性格人設看來都是揉合而成;其二是人物本身不是重點,他們所代表的情感才是。例如茶餐廳的金主要出版回憶錄,最後變成滯銷倉底貨,那種不合時宜的自戀,我在台灣、在英國,在各地的離散社群都見過太多次。又例如流亡手足戰戰兢兢到東京的中國大使館換領特區護照,過程中的內心患得患失跌宕反省與自責,同樣是年輕尋求庇護者的必經心路歷程。 誠實地書寫離散...

英國政壇向來不乏戲劇元素,但若論情節轉折之急、諷刺意味之濃,文德森(Peter Mandelson)這號人物,大可成為Netflix劇集主角。江湖人稱「黑暗王子」,三起三落,屢敗屢起。如今再因愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)檔案,被指牽涉傳遞高度市場敏感資料,一時間舊帳新仇齊發,逼得首相施紀賢要「揮淚斬軍師」。此事持續發酵,對英國政治與經濟的衝擊,絕非花邊新聞,而是一次制度信任的壓力測試。 文德森既是新工黨工程師之一,也是權力操作老手;既懂市場語言,又深諳政治運作。當年輔佐貝理雅(Tony Blair)打造「新工黨」品牌,把左翼理念包裝成投資級資產,深得金融圈歡心;其後多番因醜聞辭職,又多番復出,政治生命力之頑強,幾近不死鳥體質。英國政壇人才輩出,但能把「跌倒—翻生—再跌—再起」演成常規操作的,寥寥可數。 今次風波的殺傷力 今次風波之所以殺傷力大,不在於他與愛潑斯坦「相識」,而在於涉嫌向外界傳遞高度市場敏感的政府內部資料。美國司法部於2月2至3日間釋出的文件顯示,電郵往來涉及文德森於2009至2010年出任白高敦(Gordon...

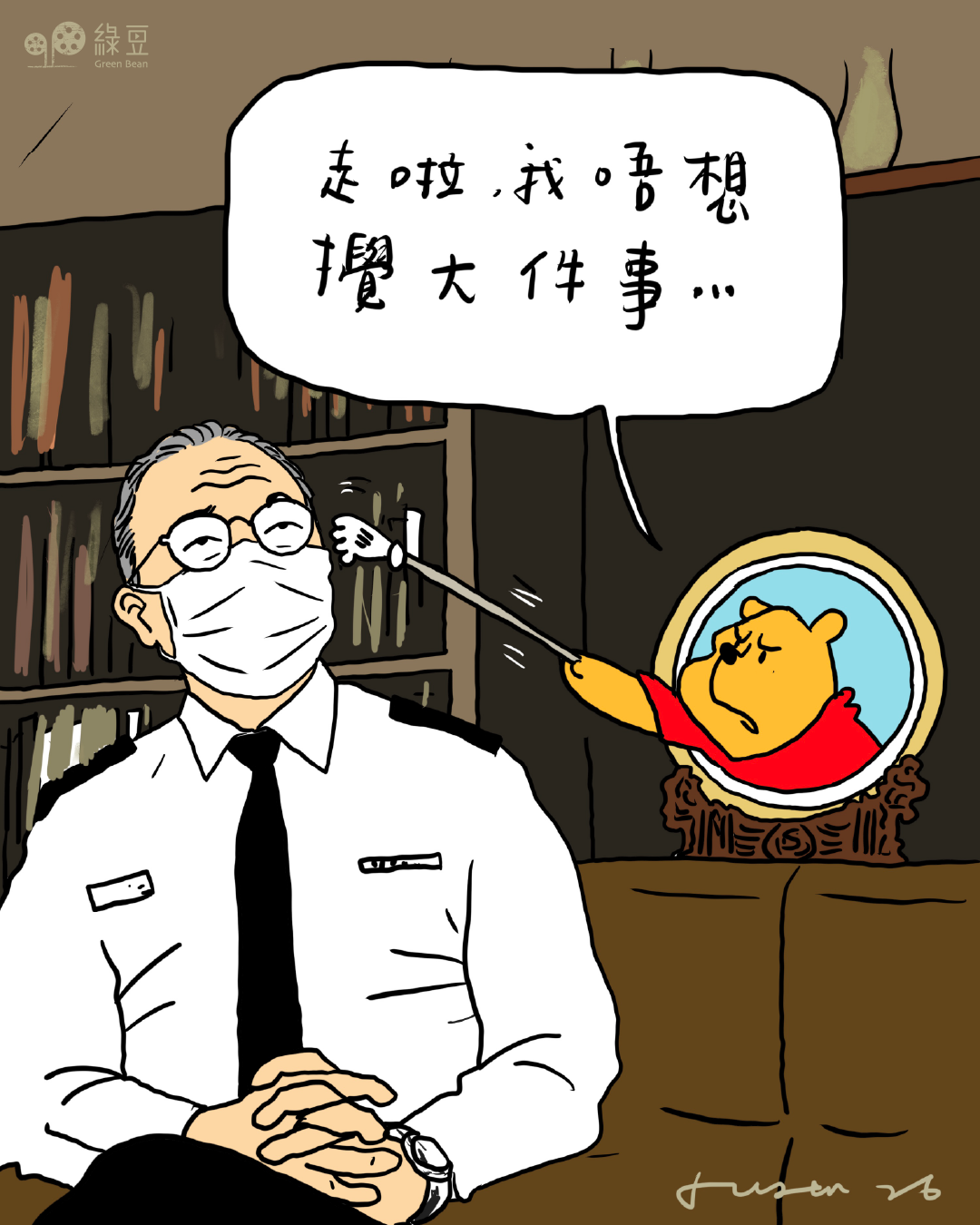

破土漫畫

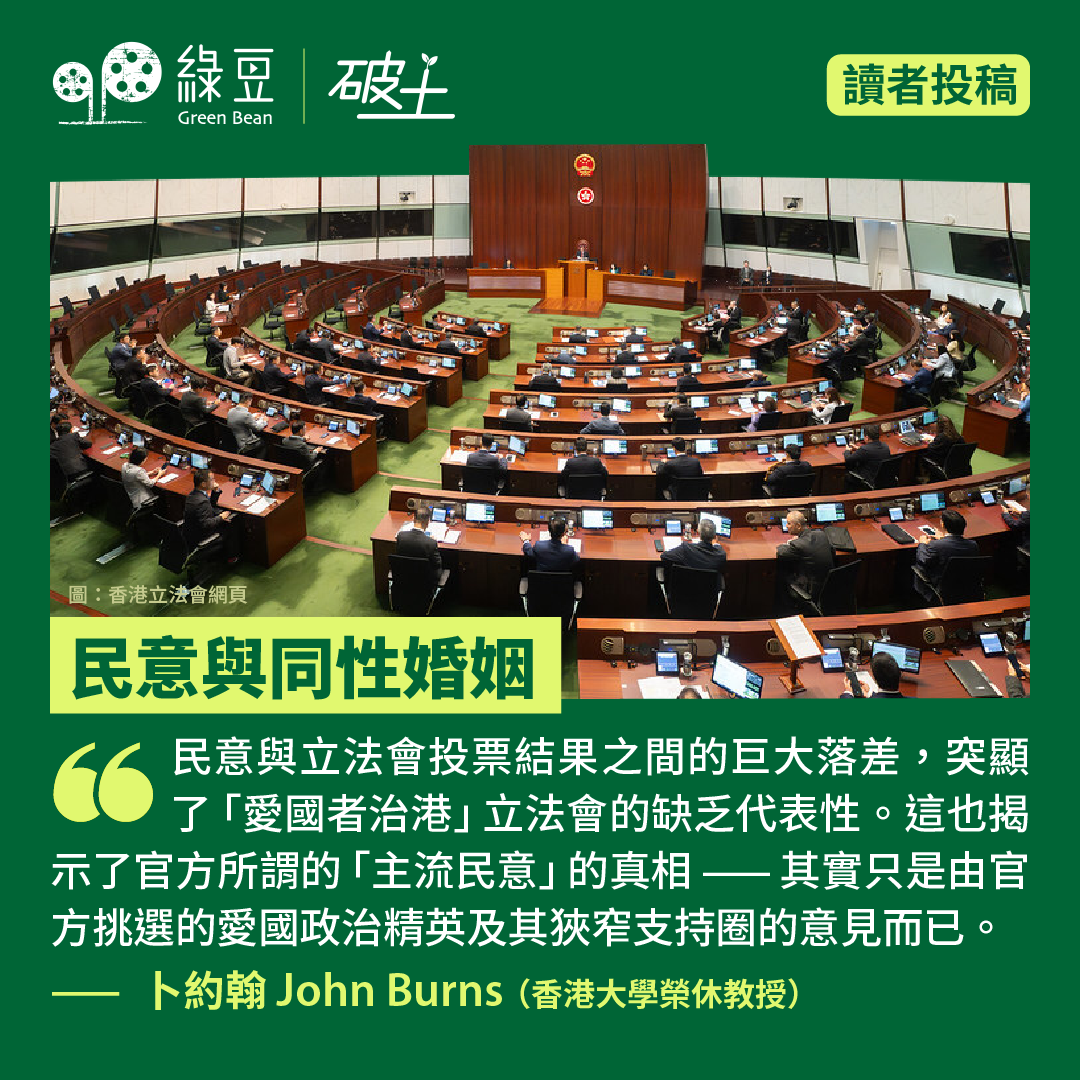

破土來稿

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,亦歡迎讀者投稿分享。 ) 香港立法會日前以壓倒性票數否決政府提出,為海外結婚的同性伴侶設立登記制度的建議。早在2023年,終審法院已裁定政府有責任推行該制度,並給予政府兩年時間完成相關工作。如今在沒有反對派的立法會中,竟然破天荒地否決了政府的建議,這究竟意味著什麼? 首先,這一事件突顯了「愛國者治港」下的立法會缺乏代表性的本質。當局在2021年設立此立法會時,聲稱它將具有社會代表性。他們指出議員在職業、生活經歷(涵蓋香港、內地及台灣)以及立法會經驗方面具多元性,包括資深人士與新晉成員。因此,當局表示,立法會能「全面地」反映民意。(註一)...

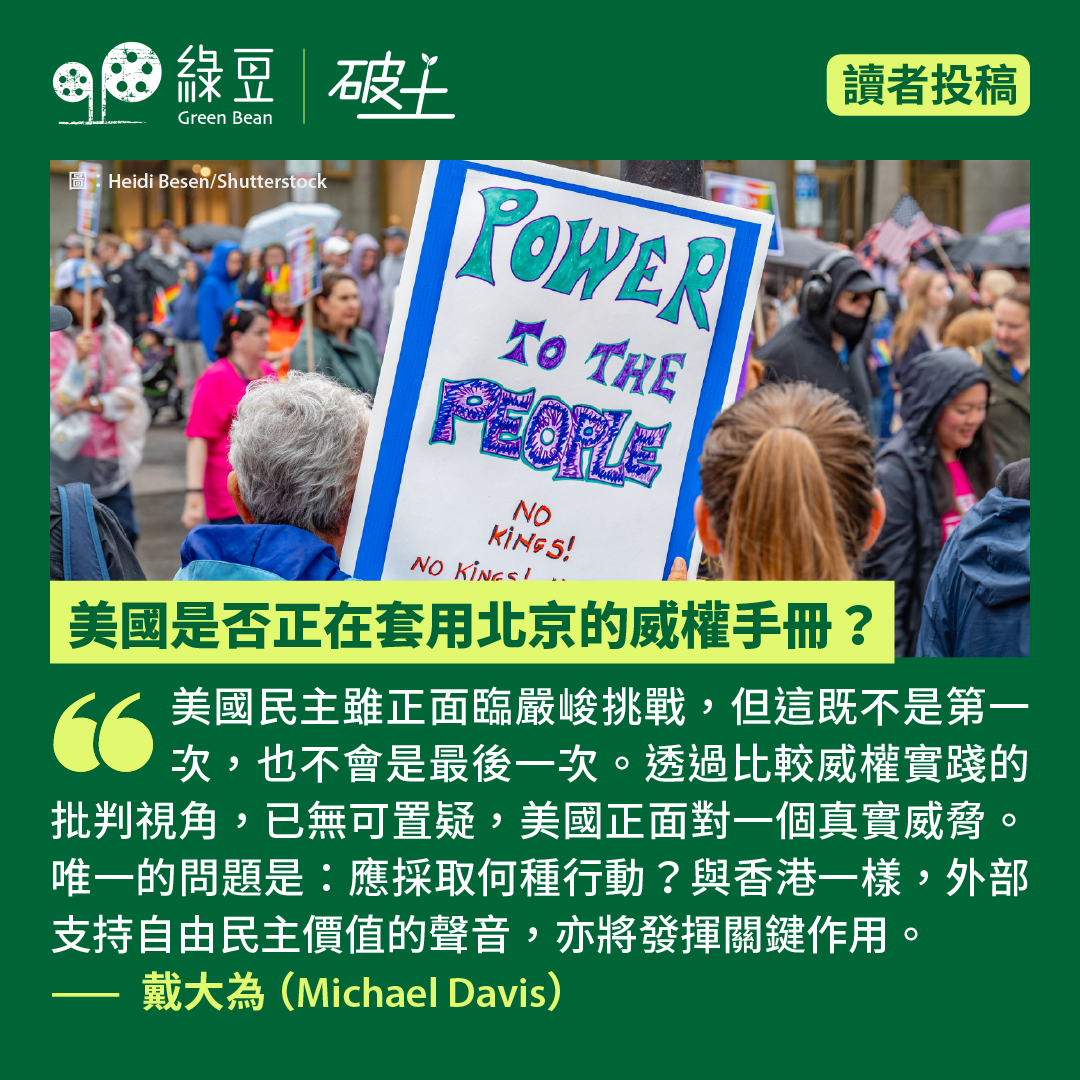

美國是否正在套用北京的威權手冊? ——香港自由被瓦解的經歷,為美國的民主倒退提供警示。 (編按 : 破土除了有固定的作者專欄,亦歡迎讀者投稿分享。 )...

破土有聲

收看節目 莫宜端經常帶我們在英發掘寶藏,正當期待著她分享暑假有甚麼好玩的搞作時,她欲告知夫婦兩人暑假都要工作,沒有road trip沒有探險。不過這個暑假她仍是找到寶藏——孩子在家的成長。 她還提醒,一家由香港移居到外地這場大遷徙,永遠不單止是大人的事,孩子其實已「升呢」,成為你的同路人。 《破土》莫宜端|英倫筆端|大遷徙的同路人|原文見綠豆Patreon https://bit.ly/3ZjBz3J...

收看節目 莫宜端跟上司談起家族故事,原來對方父母是柬埔寨華僑,經歷赤柬政權,逃離出生地,輾轉在澳洲落地生根。但兩人從沒有向子女提及半點在柬埔寨的事情,莫的上司曾經埋怨及質疑父母,後來長大了才明白父母不願提,或許是不想掀起中心的傷口。 作為同樣是流散的家庭,我們呢?還有,比我們還早已經歷流散的上一代,其實他們也是流散的先行者,聽聽他們的故事,或許可以互相療傷。 ...