Chief Executive John Lee caused a stir...

上星期六到荷蘭海牙參加一個紀念香港雨傘運動十周年的活動。主辦單位從荷蘭政府文物保護局借來雨傘運動的各種物件,展品佈滿兩層樓。這些東西全部是運動後搬到荷蘭保存,每項展品對曾在那79天在金鐘、銅鑼灣和旺角流連的我們,都挑起無數回憶和感受。十年如流水過去,香港亦已淪陷,再也不能回到雨傘運動的時候。 79天的佔領是香港獨一無二的社會運動, 之前從未有過,相信以後也不會發生。 紀念雨傘運動十周年的活動在世界不少地方舉行,海牙只是其中一個。這些展品、相片和書籍是我們香港人集體回憶的重要部分,我們是不會忘記的! ...

▌[城市亂彈]畫家簡介vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。

既然我們要以知識層面理解希望及烏托邦,將哲學導入希望,則我們首先需要知道,哲學與希望關係是什麼。正如上述,過去不少哲學家認為「世界為一已完成的封閉實體」,故他們始終以被動沉思而非主動行動的態度,來理解希望,導致理解無法突破既有框架。 布洛赫指出,哲學(philosophy)這個概念本身,已經揭示這些哲學家思想方向有誤。眾所周知,「philosophy」希臘文是「Φιλοσοφία」,「φίλος」(philo)是「愛」(love),「σοφία」(sophia)是「智慧」(wisdom),故「哲學」原意為「愛智慧」。觀此原意,則可知哲學絕不是智慧,而是追求智慧。是以「愛」是種欲望,所以有欲望,實由於尚未得到或達成。因此,愛智慧便是尚未得到智慧,把握智慧,故追求。基於此前提,則哲學不可能是將「視世界為已完成的封閉實體」作思考基礎,此即這些哲學家思考方向所以有誤之由。 愛欲與希望 根據古希臘神話所言,人與神之間最大分別,就在於後者不朽。但柏拉圖卻將此說法扭轉,他說人有一部分可以不朽,就是靈魂,此即靈魂不朽論(immortality of the soul)。何以人類靈魂不朽?因靈魂具備自我昇華能力,可憑藉理性,提高到理念(eidos)層面,而追求如此境界的欲望,就是理性推動力所在。理性使人類一步步昇華,最終擺脫肉體束縛,化為完全精神之存在。凡此,皆由於欲望。...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

上月9月15日,北角發生一宗警員開槍事件,導致一名男子死亡。根據警方所述,當晚接獲一名女士報案求助,指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員接報到場時,因報案人的丈夫手持利器逼近警員,因此被警員開槍擊斃。事件發生後,家屬批評警方使用過度武力,並指死者患有思覺失調。警務處處長蕭澤頤向家屬表達慰問,形容事件發生於「電光火石」之間,強調警員使用槍械有嚴謹守則。我們期望本文能促進公眾了解和討論警察使用武力的權力和守則,以及關注警員在應對精神病患者時是否有充足的訓練及裝備,防止悲劇再次發生。 警察使用武力的法定權力載於《警隊條例》(第232章)和《刑事訴訟程序條例》(第221章),法例授權警務人員使用「一切必需的辦法」,以執行逮捕;以及於防止罪案時或進行合法逮捕時,可使用就當時環境而言屬於合理的武力。警察在執行職務時,如無理使用武力,或武力超出合理程度,須負上刑事責任。這項原則在朱經緯一案已充分確認。 不透明的政策及指引 就警察使用武力的指引,警務處處長根據《警隊條例》發出《警察通例》及《香港警察程序手冊》(《程序手冊》),當中載有武力使用指引。然而,縱使聯合國人權事務委員會已多次建議警方公開使用武力指引,警方一直未有公開《警察通例》第29章,以及《程序手冊》有關使用武力和槍械的政策及指引。這種不透明的做法,不但削弱了公眾監察警員使用武力的情況,亦令公眾難以討論如何改善警政和使用武力的政策。 根據傳媒報道,警方曾於2019年修改《警察通例》,警員遇到「以毆打行動引致或相當可能引致他人死亡或身體嚴重受傷」的情況時,可以使用槍械(原來版本:「以毆打行動意圖引致他人死亡或身體嚴重受傷」)。單從參考有限的資料,此項修訂似乎放寬了警員使用槍械的要求,例如警員毋須考慮攻擊者是否有意圖藉攻擊引致他人死亡或身體嚴重受傷,以及攻擊的程度只要達到「相當可能」引致他人死亡或身體嚴重受傷的情況,即可使用槍械。 就今次的開槍事件,警員在新舊版本的致命武力使用指引下的決定會否有所不同?《警察通例》和《程序手冊》對警員使用致命武力的指引又是否有其他的規範?現時警方在死因庭仍未召開前,已單方面宣稱警員開槍符合警隊的規定;公眾在資訊有限、指引不公開的情況下,要以瞎子摸象的方式去討論警員甚麼情況下可以行使奪取生命的公權力,這情況並不合理,更限制了具公共利益的社會討論。 處理精神病患者的應對安排...

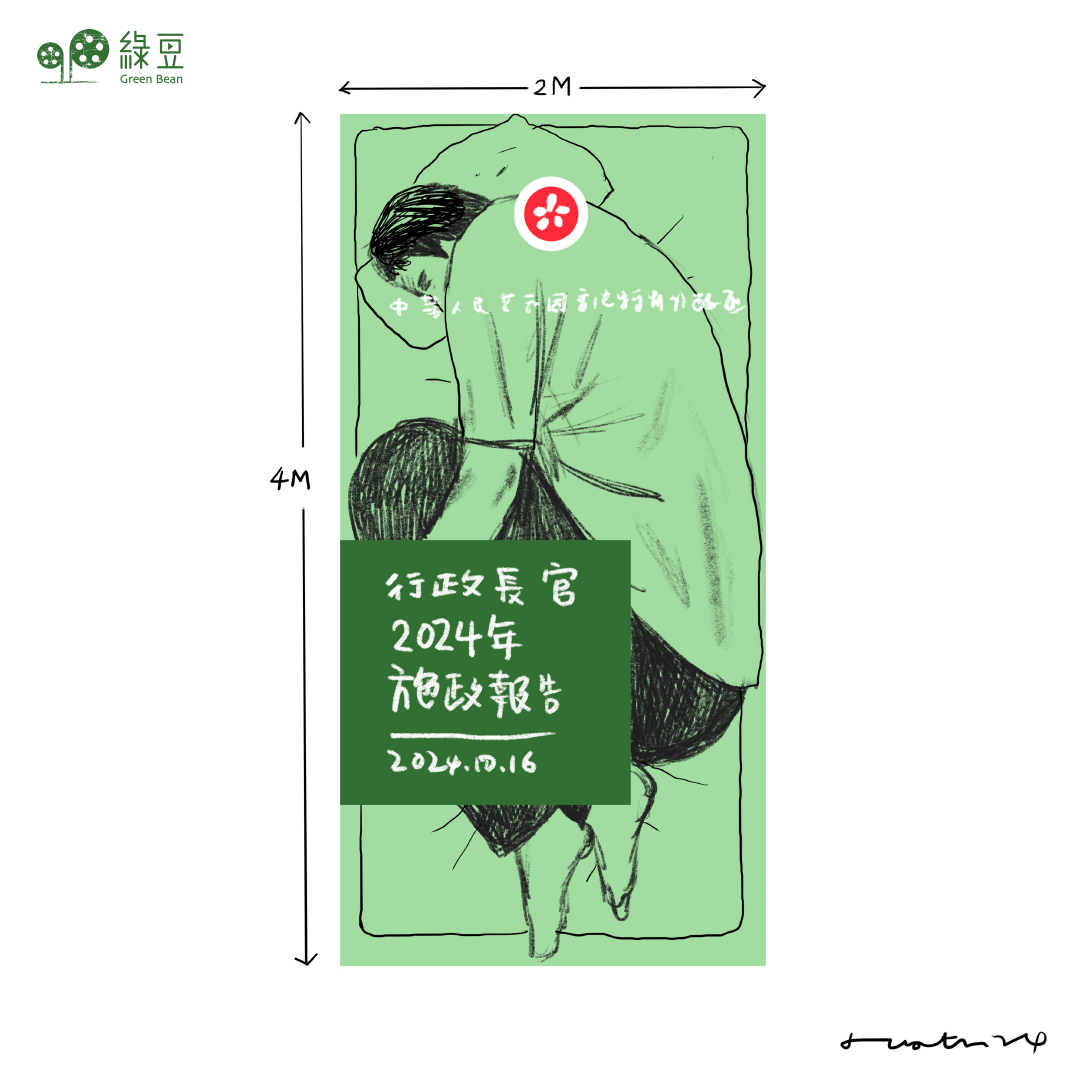

過去一周,較矚目的政經要聞是香港特首李家超發表任內第三份施政報告。雖然在房屋供應上做出成績,就取締劏房也交了可行建議,但仍未能聚焦應對當前香港的三大挑戰,因而無法對症下藥,制訂振興經濟民生的良策,讓香港市民和國際社會重拾信心。 評價一份施政報告,如果是在太平盛世,盈餘山積,那只需看政府怎樣花錢,錢是否用在市民最著緊之處,是否用得有智慧。但如今香港正處於水深火熱之中,移民潮導致大批專業精英流失、中美脫鈎等因素觸發內地經濟蕭條連累香港、傳統支柱產業褪色新經濟引擎卻欠奉,在這三大挑戰夾擊下,香港的經濟與民生陷入嚴峻危機,這時候衡量一份施政報告,就要看它能否正確斷症,進而對症下藥,讓市民大眾對前景重拾盼望。很遺憾,從這個角度看,今年的施政報告並未達標。 社會環境難吸納國際人才 先說移民潮帶來的衝擊:李家超上任之初,已知道這是巨大危機,迅速推出了多個輸入人才計劃,今年施政報告盤點成績,說「至今共收到超過38萬宗申請,約16萬名人才攜同家人抵港」。這個數字雖然不俗,但相比移民離港人數仍遠遠不及,所以政府也承認,「未來五年,各行業人力短缺估算約18萬人」。 除了數量上的不足,質量問題也必須關注,過去兩年港府成功吸納的,絕大多數是內地人,這些新來港人士或會帶來一定的資金和技能,但卻欠缺國際都會發展所需視野和經驗,而且不少視香港為跳板或中途站,最終目的是把家人和財富都搬到海外。因此,特區政府若要聚焦於彌補人才流失,就不能只看輸入總量、只靠內地供應,必須著眼於吸收海外人才,尤其要設法鼓勵已移居海外的港人回流香港。 要吸收海外人才和鼓勵港人回流,單靠物質待遇並不足夠,開放自由的社會環境、不受審查的資訊流通,以及面向國際的優質教育,均極其重要。遺憾的是,香港特區政府雖對外強調社會已回復穩定,但假維護國安之名進行的種種政治打壓沒有半刻消停,針對傳媒工作者、學者和公民組織的政治抹黑與滋擾仍無日無之;學校奉命推行「洗腦式」愛國主義教育;民間人士批評政府動輒被檢控,整個社會仍處於白色恐怖氛圍下,這樣的社會環境若維持不變,特區要吸納國際人才或鼓勵港人回流,便極難取得成效。 突顯香港與內地不同之處...