美國總統特朗普上周五突然宣布,11月起對中國輸美產品加徵100%關稅,報復中國全面收緊稀土產品出口,消息刺激美股大跌,進而導致全球多處股市本周初大跌。雖然周末至周一美中雙方官員皆努力放風,試圖為中美衝突降溫,並指本月下旬兩國領導人仍將在亞太經合峰會上會晤,但周二中方續有反制措施推出,制裁南韓造船業巨企韓華海洋在美國的分支機構,而特朗普也表示擬停購中國食油,報復中國不再購買美國大豆,令投資者擔憂此次中美衝突或會深化。 分析新一波中美角力,有以下幾點值得注意: 由中國主動發起 這一輪的角力與衝突,看來是由中國主動發起的。美中貿易談判美方主將財長貝森特 (Scott Bessent)接受《金融時報》訪問時,怒斥中方此次嚴限稀土出口,是想拖累全球經濟,陪中國經濟一起崩塌。這篇報道引述美方官員透露,美方上周中得悉中方推出一套極嚴厲的限制稀土物資出境方案後,曾馬上要求作雙邊會談,藉此消除誤解避免誤判,但中方拒絕商談。美方等了36個小時,見中方沒反應,特朗普才決定公開出招,宣布對中國加徵100%關稅。 在周末,中方官員為新一輪衝突解說時,指新限制出台是回應美方在九月擴大對華科技輸出清單,並非有意挑釁。對此,美方官員公開反駁,指美方之前推的都是小措施,中方的稀土新政卻是全盤禁止出口,力度完全不符比例,且新政細節極多,非短時間可擬就,相信已醞釀好幾個月。美方官員指今年夏天雙方會談時,持強硬態度的中國商務部官員曾表示,中方將會有強似「地獄火」的措施,相信就是預告這次稀土戰。...

一、前言 2025 年 9 月,香港立法會以大比數否決了《同性伴侶關係登記條例草案》》(下稱《法案》)。[1] 該《法案》原本是政府為回應終審法院在《岑子杰》一案中的判決而提出。 [2]...

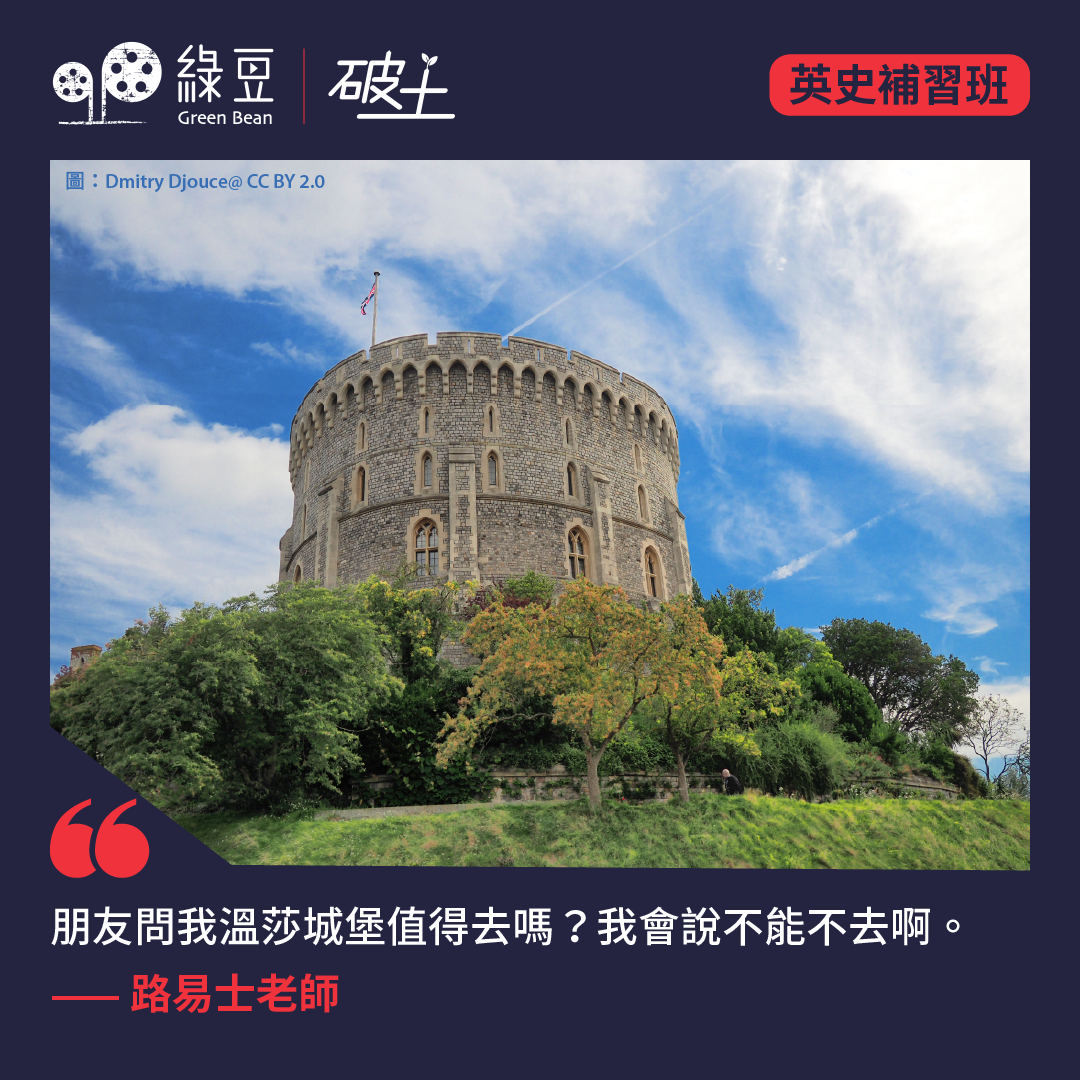

去溫莎這種級數的景點,往往是資訊量大多,看得眼花瞭亂,上次從城堡角度看,今次要較正新焦點,集中在查里二世身上。 由流亡到復辟的查理二世 查理二世(Charles II)與溫莎城堡有什麼關係呢?人家是王,在溫莎是合情合理的。但我們要知道查理二世的父親是查理一世,引發了英國內戰。查理一世雖然在1625年繼承了英格蘭、蘇格蘭與愛爾蘭的王位,但卻在內戰中成了大輸家,國會與軍方領袖決定對查理一世進行審判,他並於1649年1月30日被處決。處決前的聖誕,查理一世就是在溫莎城堡,死後則葬在城堡內聖佐治禮拜堂 (St. George's Chapel)。...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 雖然女兒Kelly只有十五歲,但自小就非常懂事。每當看見媽媽情緒低落,她總會做個鬼臉逗媽媽笑;媽媽哭時,她便默默遞上紙巾。母女感情一直十分親密,無話不談,除了上學之外幾乎形影不離。 直到那天放學回家,一切就像電視劇情節——客廳裡放著兩個行李箱,爸爸放下鎖匙,走向 Kelly沉重地說:「我要走了,我真的沒辦法再同你媽媽相處。你不用擔心,我會照樣給家用,你安心住在這裡,我會再聯絡你。你好好照顧媽媽。」說完,便轉身離開。...

倫敦入秋未深,樓市卻已感寒意。最新九月RICS房地產市場調查顯示,潛在稅項上調的陰霾令買家與賣家同時卻步,市場猶如覆上一層薄霜——大家抱持觀望態度,等待預算案明朗。倫敦首當其衝,陷入膠著狀態。 預算案未公布,樓市先行退潮 九月RICS數據顯示,新買家查詢指數連跌四個月,由8月的 -18 下降至 -19;新賣家放盤指數更由 -4...

在波黑境內,有一處地方遊客稀少,但我卻特別想親眼看看,民宿主人第一句居然問我是否因公幹而來。此地名為布爾奇科(Brčko)特區,成立原由可說是情非得已。讀者先應找來「波黑分區地圖」(直接搜尋引號內文字),即看到塞族共和國及波黑聯邦之間,有一個獨特的交匯點,形成了塞族共和國東西兩部分唯一的狹窄通道。任何一族掌控此地,必然損害他方利益,有礙和平進程。 多族共存的神奇特區 1995年《代頓條約》簽訂後,各方刻意把這個地方的地位懸而未決,改由國際仲裁及協商處理。特區的成立,往往涉及外國勢力,此處亦不例外。由美國主導、聯合歐俄英等勢力,以及與當地三族協商後,特區的具體規則得以確立。根據憲法規定,布爾奇科特區擁有獨立的議會、法律及司法制度、行政權力,並非等同其他兩個政治實體,而是高度自治。轄下約八萬居民,多族共存,沒有任何一方能夠壟斷控制權。 儘管共融看來刻意經營,卻正是其設計概念。我認識了從事項目發展的 Zladin,他指出教育制度是布爾奇科特區的一大優勢,能夠滿足不同族群需求,在波黑兩個實體中實屬罕見。特區學生可自由選擇修讀波語、克語或塞語,亦可選擇學習拉丁文字或西里爾文字。Zladin補充說:「歷史議題向來敏感,但這裡的教科書是各族群均能接受,部分過於敏感的議題暫且擱置。」 我問他按語言和族群分班,會否加深隔閡。Zladin 思索片刻答道:「其實剛好相反,正因這種分隔,反而更加團結。」他還舉例說:「好像我們家,本身是波斯尼亞克族人,但我的兒子最要好的兩個朋友,一個是塞族人,另一個是克族人。」而在他兒子的學校,亦沒有出現所謂「一屋簷下兩所學校」(two...

恒生銀行近年深陷商業房地產貸款泥沼,10月9日,母公司匯豐控股突然宣布斥資1,601億港元,以高出市價三成、每股155港元的代價,收購餘下36.5%股權,將這家老牌華資銀行私有化。此舉既是匯控重組香港業務的一筆,也像為一個甲子的輪迴劃上句號。 匯控除每股155港元的收購價外,並承諾如常派發第三次中期股息每股1.3港元(10月23日除淨),誠意可謂十足。是次私有化將消耗匯控約165個基點的普通股權一級資本(CET1),惟匯控同時宣布取消未來三個季度的股份回購計劃,料CET1比率可維持於14%至14.5%之間。 一箭三鵰 若言匯控此舉意在「掩飾恒生壞賬」,未免失之武斷——匯控本已持有恒生六成多股權,恒生的信貸風險早納入集團報表;而且即使退市,恒生仍須遵從金管局規定披露業績,無所遁形。然則說私有化與壞賬全無關聯,又恐太過天真。早前有報道指,匯控要求恒生出售高達30億美元(約234億港元)的商業房地產不良貸款,當中包括英皇國際等借款。 內地房地產泡沫爆破五年後,香港樓市亦難獨善其身。大灣區概念雖盛,惟租金下滑、估值續跌、貸款抵押比率(LTV ratio)普遍逾百,信貸風險評級亦屢降;恒生就此類貸款的撥備僅17%,一旦出售不良資產,虧損勢須即時入賬,短期業績與信譽難免受挫。 恒生中期業績顯示,該行貸款總額8,197億港元中,一成七(約1,397億港元)為商業房地產貸款。其中,內地相關貸款159億港元,呆壞賬率高達55%(約87億港元),若加上11.9%的次等貸款,問題資產佔比近三分之二;至於香港地產貸款規模雖更龐大(1,238億港元),惡化程度亦不遑多讓,呆壞賬率超過兩成,次等貸款近12%,而信貸損失準備僅42億港元,顯見撥備不足。管理層已言明下半年情況不容樂觀,勢須增撥信貸損失準備。...

移英港人近日很想講很想問但仍掃不走千個未知的,必定是當局對BNO簽證永居條件政策的走向無疑。 社群中不難感受到不同程度的忐忑不安。其中一種忐忑,卻從社群中有人更大聲、更擁抱排外觀點中表現出來。 在一些短訊群組,總是有人仍隨一些網上意見領袖、或GB NEWS等新聞風向起舞,語不驚人勢不休地批評犯法的難民、又言語狠毒大罵工黨承認巴勒斯坦是鼓勵恐怖主義......。 坦白說,見到粗口橫飛,大貼標籤,我和大多數群組內的人,都轉趨沉默。當然在社交媒體上,仍有KOL散播對伊斯蘭的恐懼、或其他有色人種如何如何的更極端的說法,更有市場,更能讓人變一日或一刻英雄。於是具名不具名,一些移民港人都跟著極端政客或KOL說出更無底線的言論。 身邊的平凡人 不如,了解完每日新聞重點之後,關掉網絡,放眼四周,聽一聽、看一看身邊的鄰舍、同事,再想一想,默許甚至為更為排外的政策主張拍掌歡呼時,會影響哪些你關心、你珍惜的平凡人?...

紐約黃金期貨價格突破每盎司4000美元,創歷史新高。媒體報道指推動金價颷升的近因是聯儲局在政治壓力下減息,令投資界擔憂美元將持續弱勢,而通脹升幅將難以控制,加上許多國家央行減少以美元作儲備,改為持有黃金和比特幣,令金價一升再升,今年已累計錄得逾50%升幅。 據財經媒體報道,黃金價格每次突破千美元心理關口,都與國際局勢動盪有關:突破每盎司一千美元時,適值金融海嘯席捲全球;突破二千美元時,是Covid疫情肆虐全球首年;突破三千美元時,乃特朗普總統公布新關稅政策衝擊全球貿易前夕。如今距離新關稅衝擊波出現不到半年,烏克蘭和加沙的戰火又有望平息,為什麼黃金期貨會有強大上升動力? 據財經媒體報道,新一輪金價大幅上升,始於月前聯儲局決定減息。雖然聯儲局指減息是因為短期而言就業市場壓力大於通脹壓力,但外界普遍認為,聯儲局是向特朗普政府屈服,應白宮要求減息,降低美國政府大幅提升債務上限的利息支出,特朗普支持者紛紛批評聯儲局減息來得太遲,減四分一厘幅度太小。這些批評令外界相信,隨著聯儲局主席鮑威爾即將卸任,聯儲局將更容易按白宮的政治需要調節利率,藉減息為明年底的國會中期選舉,營造有利執政共和黨人的氣氛,聯儲局嚴控利率遏止通脹的能力將會被削弱,美國長期債券的利率已因此上升,反映投資者預測長期通脹惡化。 自聯儲局在政治壓力下減息至今,美元持續偏軟,美國及發展中國家股票市場則明顯上漲,黃金與比特幣等更大幅颷升。不過,有大型銀行分析師指出,過去百多年來每次黃金持續多年大升後,都會出現大跌,目前黃金價格颷升,原因之一是各國央行重組外匯儲備組合,減低美元佔比,增加黃金比重,令黃金超越歐元成為第二大儲備「貨幣」,一旦這個趨勢終止或逆轉,黃金便會大跌。導致黃金需求下跌的,不一定是美元轉趨強勢,更大可能是比特幣及其他虛擬貨幣獲得更多國家認可。 倫敦證券市場失去吸引力 除了黃金價格颷升,另一則惹人深思的財經要聞,是倫敦證券市場的新股上市集資額大跌,跌至十年前高峰期的半成不到,即大跌了九成有多,全球排名跌出頭二十位,反映倫敦證券市場失去了吸引力,有潛質的企業寧願去紐約或亞洲上市,也不考慮倫敦。 英國工黨政府為此相當苦惱,揚言將修訂監管規則鼓勵企業在英國上市,但金融市場似不抱厚望,指英國脫歐後,其證券市場已不再反映整個歐洲的經濟前景,單憑英國自身經濟支撐,且英國監管文化反對企業總裁獲巨額酬金,對同股不同權等科技企業上市核心要求,也拖拉多年才勉強答應,這些因素都不是小修小補可以解決。▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。...

這已是我第二次去溫莎城堡(Windsor Castle)。第一次去當然是想一親皇室(二十年前的思維是幼稚了點),今年再去,已受英國歷史洗禮,就帶著重要詞語「土丘與圍牆」(motte-and-bailey)去觀賞,較認真地從城堡的角度看。 征服者威廉(William the Conqueror)雖在1066年在黑斯廷斯戰役(Battle of Hastings)中打敗哈羅德二世,成為英格蘭國王,但因為他是外來者,英格蘭人不一定服從他,所以他需要方法來控制土地與人民,其中一個方法就是建城堡,用以展示諾曼人的統治權威。...