人在異鄉,常常會提到「各處鄉村各處例」這說法。不過具體來說,各地法例的細微分別,有時是要生活了一段日子才會慢慢發現。畢竟許多法例在日常生活不會觸碰,不容易發現和香港有所不同。然而這些法律上的分野,往往反映出兩地價值觀和歷史脈絡的不同。我在台灣的這些年間,曾無意中聽說不少我眼中的「奇怪法例」,也算是對這地方另一層面的深度認識。 先說明,這兒說的「奇怪法例」都是指有在實際執行和有日常意義的法律。世上有不少看起來很不可思議的法例都是過百年前留下來的規定,只是在條文上沒有被廢除,也沒有被執行。亦有不少只是被過度解讀,本身並不是那麼不合理。例如美國俄勒岡州有法例規定「不可以在墳場打獵」,聽起來好像很無聊,實際上還是有一定意義,只是很難想像會有人觸犯(捉鬼應該不算打獵吧)。 遺產特留分 我想到台灣的「奇怪法例」,許多看來都和家庭與性別有關。台灣同婚作為「亞洲第一」,我一直以為在家庭與性別範疇的法例都應該是十分進步的,後來才發現是我想得太多。台灣在這些方面原來很多時候都十分保守,同婚反而是一個例外。 第一個要介紹的例子,是「遺產特留分」。所謂特留分,是指繼承遺產的時候,必須保留一定比例給不同類別的繼承人,即使有預立遺囑也不得違反特留分規定的範圍。按現有規定,逝者的子女、父母、配偶之特留分為應繼分的二分之一;兄弟姊妹、祖父母則為三分之一。 舉個例,如果某逝者只有配偶和三位子女,在沒有遺囑的情況下,按應繼分計算,四人應平均分配遺產,即每人四分之一。那如果有預立遺囑,全部只分給其中一位子女可以嗎?不可以;最多只可以分得八分之五,其餘八分之三還是要分給另外三人,每人八分之一。很複雜嗎?我還未把兄弟姊妹和祖父母算進去呢。 這規定明顯限制逝者遺囑自由,更平添家庭矛盾與訴訟糾紛,猜想大概來自古舊的家庭責任思維。可幸最近有民間團體提議修法,先把兄弟姊妹的特留分取消,政府也答應明年啟動修法,算是為脫離舊觀念邁出了第一步。...

布里斯托爾大學 (Bristol University)的香港史研究中心,是英國學界研究香港歷史的重鎮。2025年9月6日,他們舉辦了一個「香港歷史日」,吸引了200多人出席。 那天的研討活動十分豐富。第一部分由三位資深的居港英裔歷史學家進行討論。其中新界鄉鎮史專家夏思義 (Patrick Hase) 介紹了他40多年來深入研究新界歷史的心得;文基賢...

人到中年,朋友間聚會所討論的,離不開家中孩子成長種種。聽著聽著,我這位當老師的,暗暗讚嘆一眾在外辛勤工作、在家盡心盡力,與家中孩子風雨同行的好友。不論是家長還是老師,每天都在即興學習,持續進修,沒有誰是拿著標準答案前行,都是在日常互動中修習學分。筆者想借此文,跟大家分享幾位友人、學生家長的經歷,試試為育兒這門終身課拋磚引玉,不論你是身在其中還是局外人,也邀請你來一場思考、討論。 這麼近那麼遠的學校 還記得樂樂初到英國不到三星期,就順利插班社區中一所小學的學前班(reception)。當時只有4歲的小人兒,穿上全新的校服,準備踏進校門時,忽然放聲嚎哭,媽媽自然也不自知所措。不到一會,老師走了過來,蹲下跟樂樂說:「是不舒服嗎?」這一問,令樂樂哭得更厲害,經驗豐富的老師自然明白,只好跟媽媽說:「先回家休息一下,孩子上學,可以一步步、慢慢來。」其實媽媽也摸不著頭腦,明明出門時興高采烈,誰知一到校門,學校就變得「這麼近那麼遠」。回到家,樂樂只顧埋首自己的玩具當中,就是不肯說為何放聲大哭。 有時候14歲的少年、24歲的青年,都不知如何說出心的苦,更何況一個4歲的小人兒?要說出心裡的不舒服,又談何容易? 樂樂今年6歲,是學校中的「萬人迷」呢! 火星怪與金星獸 我任教的班別中,有一對同卵雙胞胎兄弟,外表雖然相似,但個性南轅北轍,對老師而言,簡直是天大喜訊!因為單憑性格,就輕易辨認出誰是誰。然而,這對兄弟的媽媽,為著他們的差異而引起的衝突,就大感沮喪!...

早前提到與韓國旅客在旅館見面,他說:「早上沒喝咖啡,好像一天還未開始。」我也是無啡不歡,所以就相約去咖啡館。旅館就在市中心的耶拉契奇總督廣場旁邊,正思索要去哪一間咖啡館,他隨口便說:「不如去星巴克吧。」聽到這個名字,我自然極不情願。 從那年起,至今還是拒絕光顧星巴克。有次一名外國朋友來香港,從尖沙嘴某酒店下來買咖啡,剛好就到了這一間。我未至於出言阻止,朋友一連買了數杯,還想請客,我立時婉拒。回酒店時,幫他拿著有綠色標誌的紙杯,那刻我覺得好尷尬。 在此講清楚,我不是罷買全部連鎖店,亦不覺得別人一定要杯葛甚麼。你自己做決定,我自己也有幫襯便利店、超市等,仔細查看背景,可以找到與其他連鎖店千絲萬縷的關係。 我——只是特別不想光顧星巴克。 這幾年,在香港罷喝星巴克的最大收穫,便是習慣避開連鎖咖啡館,改為刻意尋找小店,不是倒模格局,而是各具特色,更有新鮮感。 外國的星巴克由不同的集團營運,但我還是寧願把生意給一些自己沒有聽過的店舖。在薩格勒布一出旅館,便見四周咖啡館林立,每間名字都未聽過。隨意選了廣場上的一間,可觀看來回穿梭的人群。 後來聽當地人說,原來克羅地亞人引以為傲的事情之一,就是他們是少數沒有星巴克進駐的歐洲國家。不是不接受外來文化,而是對當地人來說,星巴克根本稱不上是咖啡館。克羅地亞人認為咖啡應該是坐下來慢慢享受,每次最少花半小時,一年要用...

金融體系的流動性,猶如氧氣,無形但必不可少。當流動性枯竭,融資成本攀升,信貸供應收緊,市場信心亦隨之萎縮。近日,美國金融體系的流動性正急速惡化:企業巨擘的財報、聯儲數據、貨幣市場利率的微妙波動,無不指向同一方向——資金日益吃緊,且趨勢愈加明顯。巴郡 (Berkshire Hathaway)周六公布第三季業績,其現金儲備創下歷史新高。這個「史上最大企業現金池」的背後,是全美銀行體系準備金跌至接近「稀缺」臨界點。此消彼長,值得深思。 巴郡現金池與市場信號 巴郡的現金儲備飆升至前所未見的3817億美元,創下史上任何私人機構的最高紀錄。營運收益按年增長三成四,但巴郡卻愈發避免大手併購及投資,寧願坐擁現金。更耐人尋味的是,巴郡超過半數的現金投入短期債券與美國國庫券,享受超過5厘的無風險收益。換言之,巴菲特正與美聯儲在「爭搶資金」,此時最大私人流動池不斷蓄水,而系統性銀行準備金卻在持續蒸發——兩者形成強烈反差,可謂美式金融版的《山雨欲來》。 近期,美國短端資金顯著緊張,聯儲局的Standing Repo...

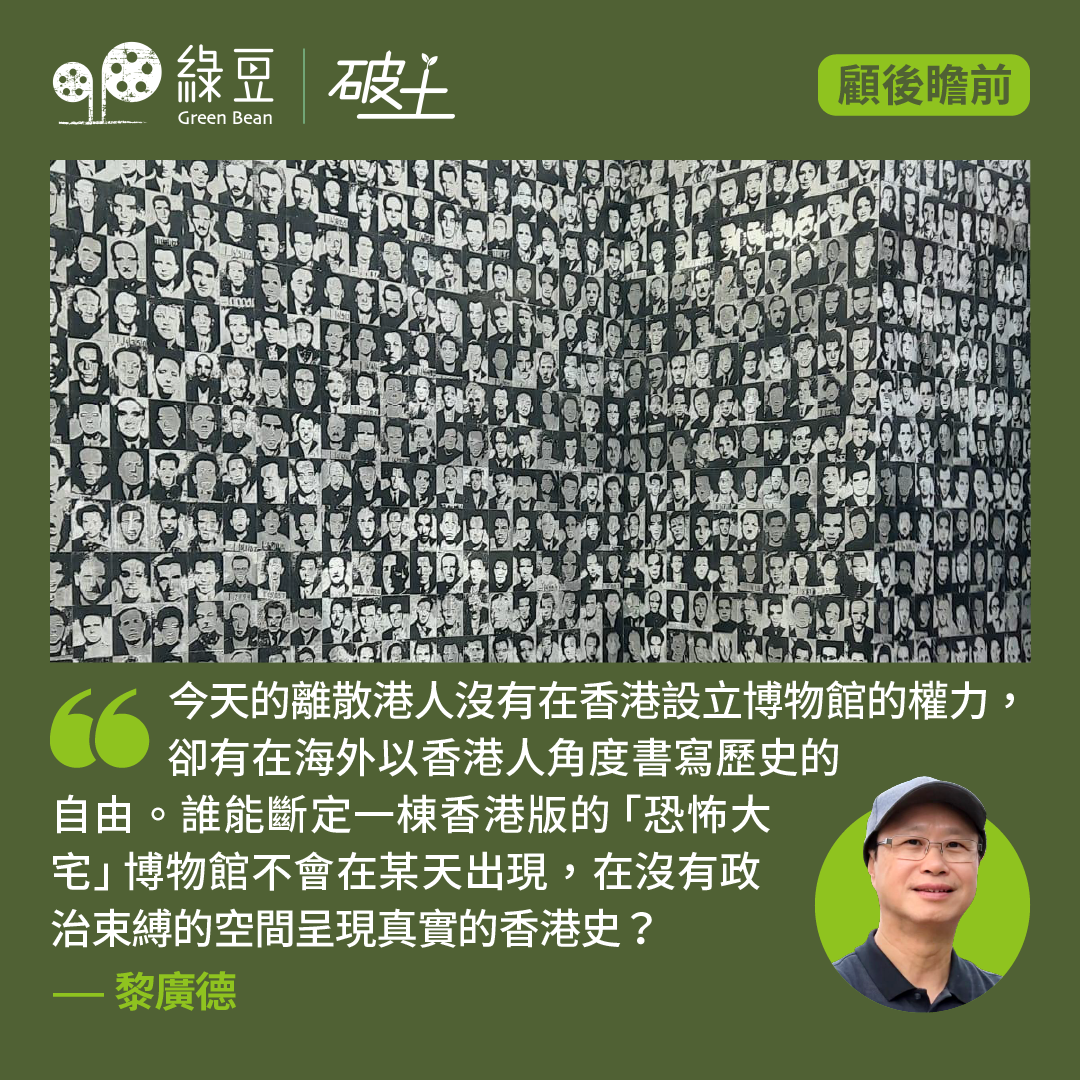

從匈牙利首都布達佩斯市中心英雄廣場通往多瑙河的方向,有一條模仿巴黎香舍麗榭大道而建的林蔭大道,兩旁滿布歌劇院、大使館和各式貴族建築。在這些宏偉建築物當中,矗立著一座在十九世紀末興建、新文藝復興風格的貴族大宅,外牆上鑲有巨大的金屬檐板,上面鏤刻著「TERROR」字樣。當陽光斜照,大字映射在整棟大樓外牆上,宛如歷史的陰影覆蓋整個國度。這座建築物曾經被徵用作親納粹政權「箭十字黨」及蘇聯時代匈牙利國家保安局的總部,自2002年起轉型為「恐怖大宅博物館」(House of Terror Museum),不僅是布達佩斯最具象徵意義的歷史紀念館,更對當今歐洲的地緣政治產生微妙影響。 親身感受歷史的重量二戰期間,匈牙利猶太人遭到納粹屠殺,約56萬人遇害,僅有少數倖存。戰後,匈牙利人民又面臨蘇聯長期統治,近70萬人被強行送往西伯利亞勞改營,僅半數人返回家園。1956年10月23日,布達佩斯爆發民眾起義,學生與工人走上街頭,高呼「我們要自由!」。他們拆毀蘇聯紅星、推倒斯大林銅像,要求結束一黨專政。然而,11月4日蘇聯派出超過20萬名士兵與2500輛坦克血腥鎮壓。短短數週內,約3000人被殺、兩萬人受傷、二十萬人逃離國境。自1944年至1990年,這座恐怖大宅見證了無數政治迫害、酷刑、監禁與殺戮。博物館在展示手法上別具匠心,運用了多種嶄新手法令觀眾沉浸其中。建築本身便是一件歷史文物:黑色外牆、幽暗燈光與簡約室內設計營造出壓迫氛圍,使人一踏入便感受到歷史的沉重。展覽採用時間順序呈現,從納粹佔領到蘇聯統治,逐步引導觀眾理解匈牙利所經歷的極權統治之路。...

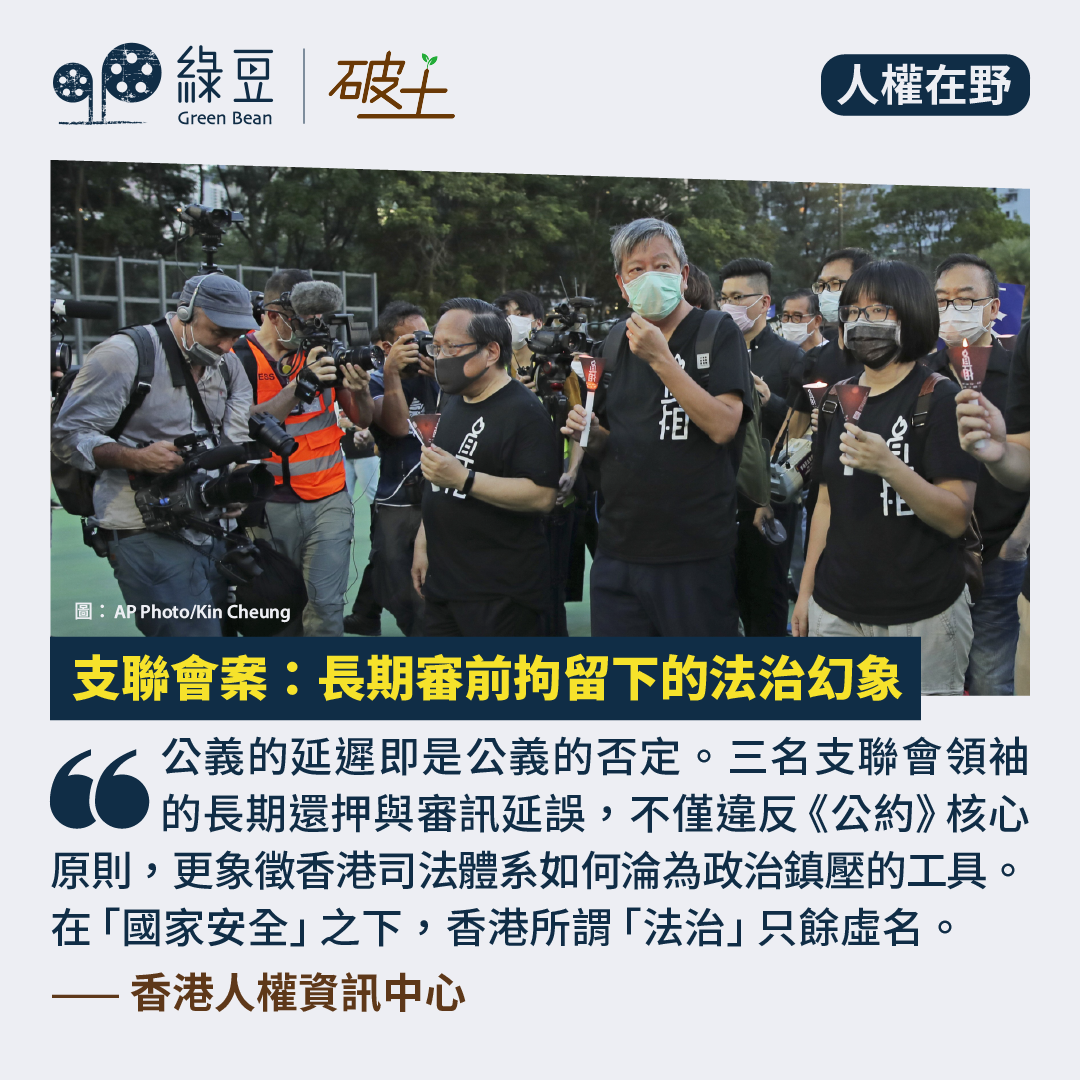

支聯會「煽動顛覆國家政權」案因不明原因,開審日期從原定的2025年11月被延至2026年1月22日。這已是法院定於5月6 日正式開審後,第二次把審訊日延期。香港政府以「維護國家安全」為名的行動,再次成為破壞香港法治與踐踏人權的象徵。李卓人、何俊仁與鄒幸彤三人在未經定罪之前,已被長期剝奪自由:李與鄒被還押逾一千五百天,何亦接近一千三百天。這種異常漫長的審前拘留,本身已違反《公民權利和政治權利國際公約》(《公約》)第九條及第十四條所保障的人身自由與及時受審的權利,構成任意拘留與不公平審訊的雙重侵犯。 長期還押與剝奪自由:制度性濫權的展現 聯合國任意拘留問題工作組,是一個根據國際人權法調查涉嫌任意拘留案件的專家工作組。工作組已在2023年5月裁定,鄒幸彤的遭遇符合任意拘留五項定義中的四項:無合法依據、因行使基本權利而被捕、未獲公平審訊,以及基於歧視性動機。這是國際社會對香港人權問題最嚴厲的譴責之一。 工作組指出,香港當局對鄒幸彤的拘留理由前後矛盾、指控含糊不清,顯示缺乏合法基礎;她只是和平行使言論與集會自由,卻被以國安名義拘捕;審訊過程中法庭的獨立性備受質疑;更重要的是,當局對她進行長期騷擾和針對,反映出政治歧視。工作組要求香港政府立即釋放鄒幸彤、給予賠償、修訂《國安法》以防任意拘留,並展開獨立調查。 然而,港府非但沒有遵守要求,更以「案件仍在審理」為由迴避回應,甚至聲稱國際調查可能構成「藐視法庭」。這種態度正如工作組所批評,是以本地法律凌駕國際人權機制,公然違反港府在《公約》下的義務,進一步暴露出政府對國際問責機制的敵意與傲慢。 長期審前拘留:製造妥協與認罪的制度陷阱...

美中兩大國就貿易戰進行的密集外交談判取得進展,促成兩國領導人宣布於10月30日在南韓會晤。外界據此預期,北京將押後實施新頒布的稀土出口管制法規,美國也將降低對華關稅徵收率,美中貿易戰可望暫時緩和。 在美中兩國宣布領導人即將於南韓會晤後,《華爾街日報》有一則報道,引述美中雙方官員公開講話及美方官員私下吹風,詳細地總結了雙方峰會前的談判內容,指出雙方已達成框架協議,內容包括:出口管制、對等關稅、芬太尼關稅、合作打擊芬太尼、雙邊港口船舶徵費等事宜,只待雙方領導人會晤時確認。 從報報道來看,美中雙方的框架協議要點如下: 1)北京同意押後實施稀土出口管制新法規一年,而特朗普也擱置其增加對華關稅100%報復措施; 2)北京同意加強與美方配合,管制芬太尼原料出口及配合打擊國際走私芬太尼毒品,美方則把已實施的20%芬太尼關稅減半至10%,令中國出口商品到美國的總關稅率從現時的55%減至45%,而北京也承諾恢復購買一定數量的美國大豆,減輕美國豆農損失; 3)美方暫不會出台針對中國的含美國軟件產品出口審批政策,美中雙方近日相互實施的大增船舶港口停泊費也會降低或取消。 美國「阿喀流斯之踵」...

財相李韻晴(Rachel Reeves)在 11 月 26 日秋季預算案定稿前,或將收到一份意外之「喜」——一個調高薪俸稅的契機。英國預算責任辦公室(OBR)將於本周五向財相呈交「政策前」的最終趨勢生產力預測。據媒體披露,OBR 擬把長期生產力增長假設下調約...

在英國雖然有時生活沉悶,天氣陰沉的日子多。但像玩拼圖 (Jigsaw puzzle),花些時間學習,慢慢看到更大畫面,也會有興奮的時刻。 就像第一年在這裡獲得教職,每天走路返學經過艾爾斯伯里(Aylesbury)市集,都會看到前英國首相班傑明·迪斯雷利 (Benjamin Disraeli)的雕像。每天見、落雪見、落雨見,多少有些感情,有時看到鴿子在他頭上,還感到親切——雖然我們對彼此一無所知。 說起首相,我們會記得邱吉爾或者辛偉誠,其實認識不同年代的英國首相有助我們了解英國曾經的風起雲湧。像我們今天要說的迪斯雷利就主張帝國主義、擴張保護,1875年買下蘇彝士運河股份,以加強英國對印度航道控制。他也促成維多利亞女王成為「印度女王」,加強帝國象徵地位。至今,他的雕像仍被視為帝國主義標記。...