▌[城市亂彈]畫家簡介vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。

▌[黑膠集]漫畫家簡介 政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。...

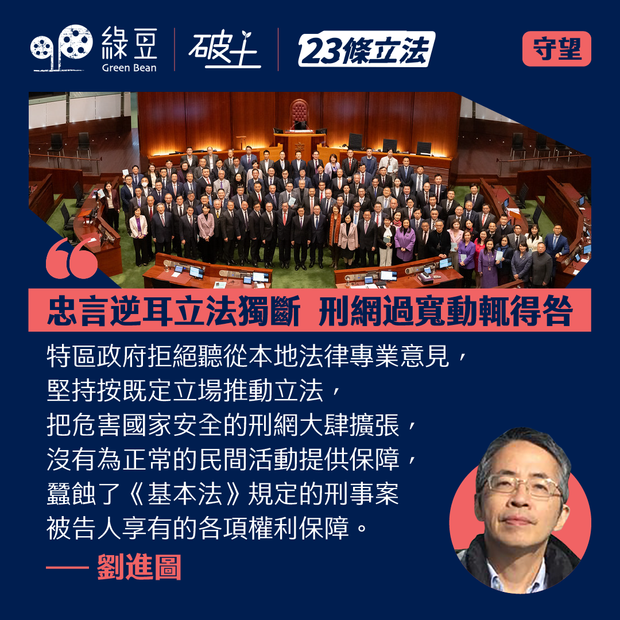

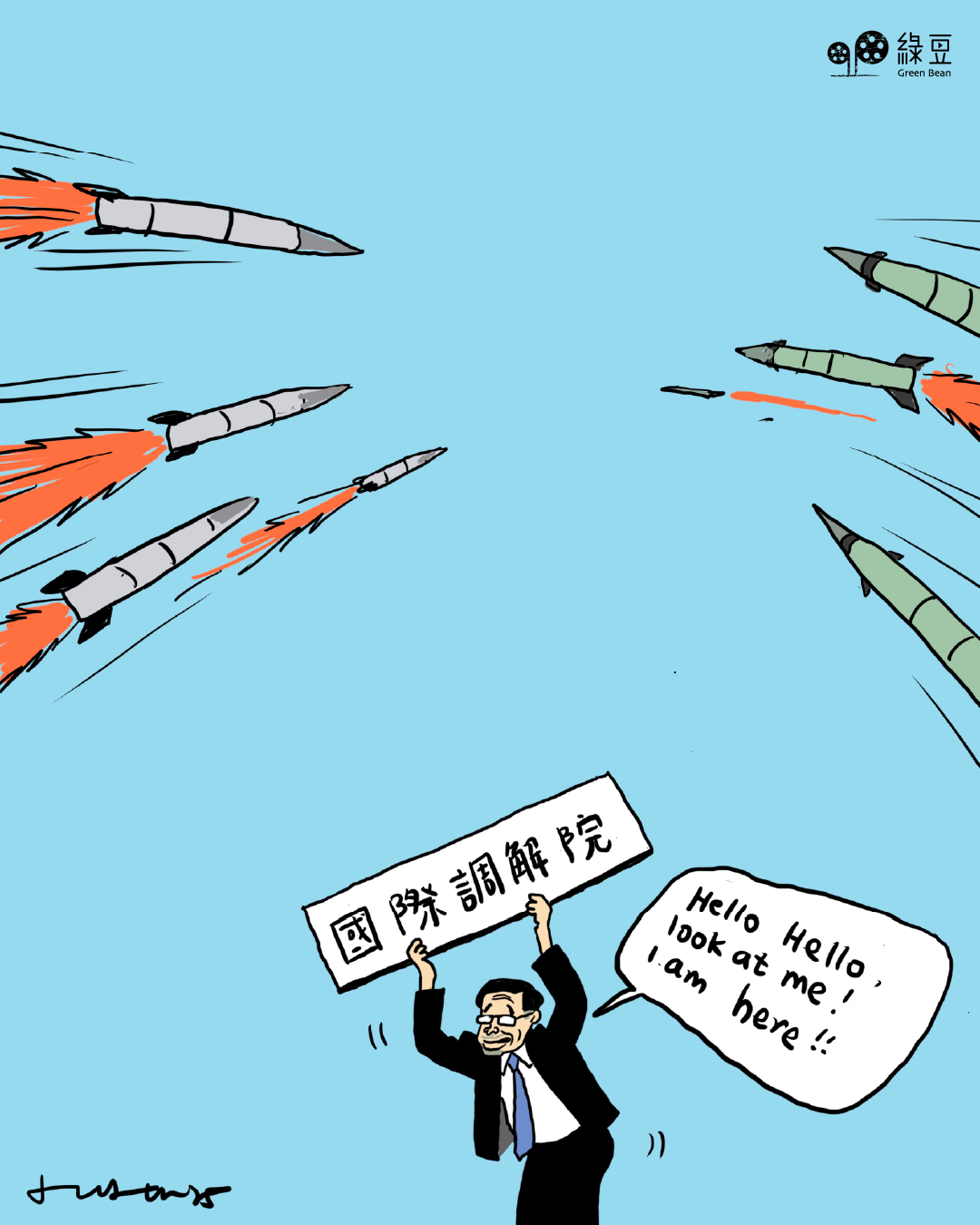

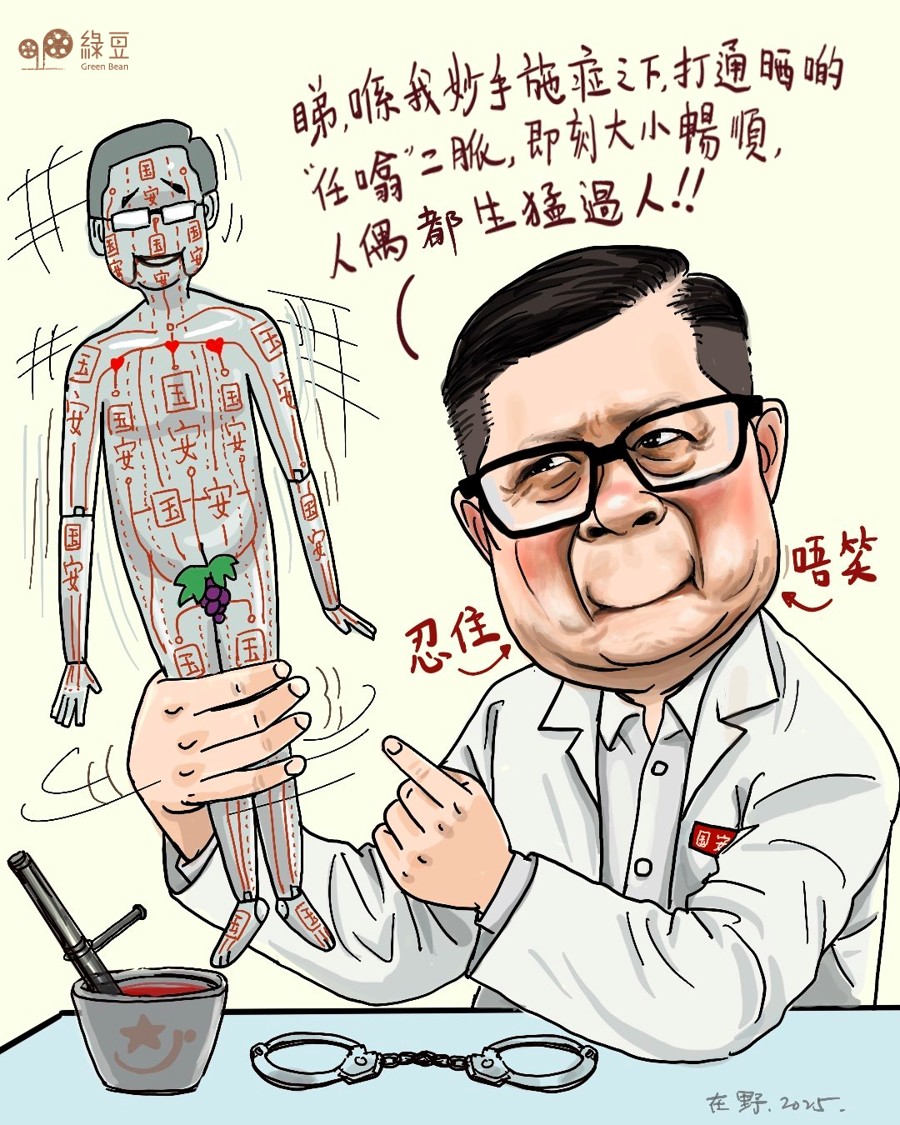

過去一周,最矚目的政經要聞是香港特區於23日刊憲發布《維護國家安全條例》,新例同日生效,成為現行法例。比對這現行法例內文,以及香港大律師公會於諮詢期發表的專業意見書,公眾可以看到,特區政府拒絕聽從本地法律專業意見,堅持按既定立場推動立法,把危害國家安全的刑網大肆擴張,沒有為正常的民間活動提供保障,蠶蝕了《基本法》規定的刑事案被告人享有的各項權利保障。 香港大律師公會回應23條立法諮詢文件的意見書,長達二百多段,羅列了英國、美國、加拿大、澳洲、新加坡等多個國家的國安法律作比較,詳細地就諮詢文件每章的立法建議逐一回應。若文件建議保留或新訂的罪行大致符合其他普通法地區的做法(如叛國罪),公會就表示接納,只就個別技術細節尋求澄清;若文件的立法建議偏離普通法地區慣常做法,並且可能損害《基本法》明文保障的公民權利與自由,或可能影響香港的正常社會運作,公會便提出替代建議,供特區政府考慮。整份立場書看來相當溫和、合理、務實,但大部分建議最終都不獲特區政府接納,沒有寫進現行法例。以下是幾個較重要的例子。 關於煽動意圖的罪行 現行法例按諮詢文件建議,全盤保留了舊有法例下關於煽動意圖的罪行。大律師公會指出,舊有條文制訂於1914年,最後的修訂也是1970年代的事,條文用語早已過時,其他普通法國家或廢除這條法例,或以其他現代法律取代。由於《基本法》23條要求的立法事項包括煽動,大律師公會接納就此立法,但建議政府趁機完善條文內容,條文的主要目的是禁止煽動他人去推翻或嚴重危害中央政府、特區政府,以及行政、立法、司法等政府機關依法規定之事及履行職能,而非一刀切禁止市民批評政府施政,表達自身不滿。 舊有法例把「引起憎恨或藐視」列為罪行要素,是嚴苛過時的表述,應改為煽動推翻或嚴重危害,以示只針對可能產生嚴重後果的煽動發布;至於舊有法例下為了消除憎恨或糾正錯誤之建設性陳述可作為抗辯,大律師公會認為這反映舊有法例也允許用意良好的批評,這個精神應予保留。但舊有條文的字眼不符現實,一般受施政影響的人士公開發表不滿,批評某項政策、法例或判決,這是《基本法》允許的表達異見的言論自由,不應要求批評者必須同時發表積極的改善現狀建議,才給予抗辯。儘管大律師公會詳列了替代建議、法理論據及多個普通法國家相關法律,特區政府最後仍選擇把這條殖民地舊有法例許多不合時宜的字句照搬進現行法例裡。 配合境外勢力干預特區施政的罪行 現行法例按諮詢文件建議,新增了一系列關於配合境外勢力干預特區施政的罪行。大律師公會並沒有從原則上反對這樣做,只是指出文件建議對罪行要素的界定過於寛濶,很容易把正常的民間活動也變成罪行,例如,對於「境外勢力」的定義,除了包括外國政府、境外政黨、追求政治目的之組織,也包括任何與這些機構或組織有關聯的實體或個人。而所謂有關聯,是指其「執行委員會的成員慣常或有義務按照該政府或當局的指示、指令或意願行事;或該政府或當局能夠憑藉其他因素在相當程度上控制它」。...

克倫威爾(Oliver Cromwell)可說是突破了普通人的「盲腸」,從來沒有人想過或者敢將國王的頭砍下來。在1649年的時候,查里一世仍是實實在在的國王,但克倫威爾竟能說服大多數人以叛國罪名將國王處決——這是史無前例的。 克倫威爾早年事蹟並沒有太多記載,但根據歷史作家大衛‧霍斯普爾(David Horspool)Oliver Cromwell 一書,克倫威爾原來曾在童年時跟查里一世見過面。也許,看過對方的「鼻涕蟲」時代,人家做了國王也不會太有距離感。...