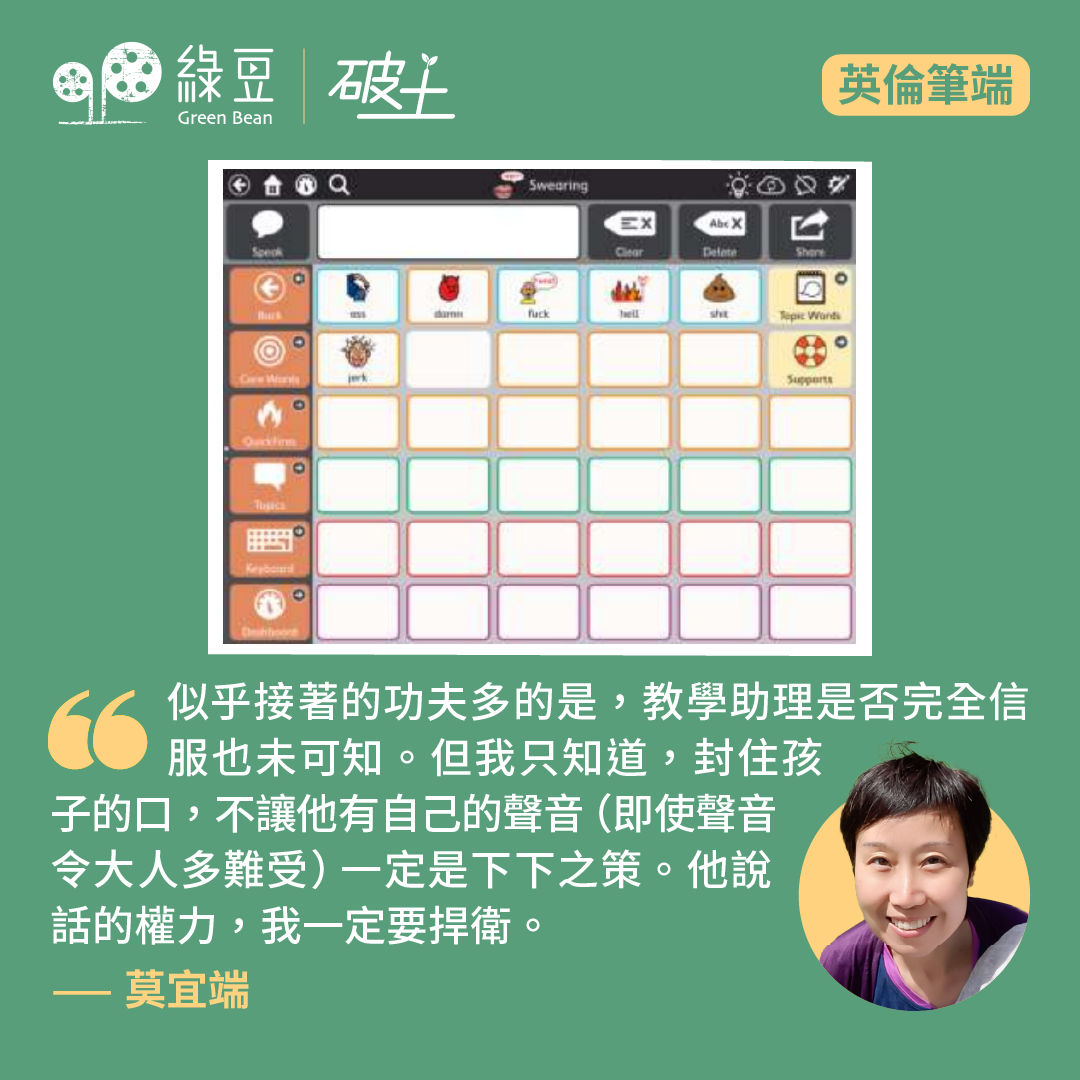

幾個月前,自閉、口語表達較少的學生B,用以溝通的平板電腦壞了,每當加字變改字、時而有電時而斷電,完全不受控,男孩極其焦慮。他會說話,但遇有不確定的事情若有所失,就說不出話來。當你見到他咬手指、抓頭髮甚至是咬平板,就體會到他焦燥到不能集中。 平板電腦需要專人收回檢查,但英式速度,有遲無早,終於過完聖誕又新年,溝通工具開發商把平板收了,但也有甜頭的,他們借給孩子一部功能相若的溝通工具,讓少年人可暫用直至原本的平板修好為止。 可以用平板說話,學生終於有say,太好。我以為…… 豈料這是近一星期噩夢的開始。 「不停叫我Fxxk off」 第一天,一早到教室教會老師和教學助理如何使用這新的工具,如何開啟不同的詞彙、有哪些他們可能覺得孩子未明所以要先封鎖的,都簡單教了。可是不到半天,教學助理氣沖沖的把借來的平板往我手裡塞:「B在我教學時,竟然開啟粗話的檔案,不停叫我Fxxk...

住在英倫小城鎮,自然不能像住在倫敦的朋友一樣,時常可到不同的博物館享受優質的文化藝術。不過,英國不同地方都會利用各地的歷史文化的特點,策劃饒有特色的博物館和藝術空間。今次回顧一下最近到訪過的博物館。 第一個是在諾定咸(Nottingham),位於國家司法博物館內的洞穴之城(City of Caves)。 ...

一件吸引眼球的智能背心,折射出人們想校正ADHD學童的落後心態。 12月,香港一大學宣布研發出智能背心,結合多組數據及AI模型,會偵測學童「過度活躍行為」,再用輕微震動作私密提示。測試結果顯示多動行為最多減少 54%,專注力及守規矩等指標提升約 10% 至 15%。另外,背心還可以收集行為數據連接分析平台,協助更個人化安排。 新聞稿中,處處強調要支援學童,但文宣充斥「能有效改善行為」、「有助提升ADHD學童專注力及課堂表現,獲家長及教師一致好評」的說法。對日日接觸ADHD和自閉群組的我,最礙眼的一句莫過於研究人員指背心突破的地方,是「低調」地對穿背心者作震動提示,大人毋須公開提醒,讓孩子自動調節減少阻礙課堂的舉動。...

2025年即將結束。駕車時收聽本地評論「烽煙Phone-in」,主持人和聽眾都就政府今年的政策主張、實踐成效特別是對民生、經濟的影響侃侃而談。 今年稍早時,先有執政工黨公布會設法令更多退休人士和長者,可以領取冬季燃料補貼,把剛上台時取消各季燃料補貼的做法改變。 七月時,財相企圖改革福利制度以控制支出,但後座議員威脅否決。結果,財相在議案臨表決前個半小時第二度轉軚下,收緊福利的法案勉強二讀通過,但原本預期可於2030年前大幅減五十億英鎊開支的算盤打不響。 節流算盤打不響,開源呢?財相的秋季預算,結果推遲到深冬(11月26日)才公布。之前吹風說可能加入息稅等,結果李韻晴被踢爆所謂「公共財政黑洞」並沒有預期中大,估算為何有誤?抑或是官員「狼來了」之策略?客觀效果似乎是,最新一季的國民生產總值不脹反縮,收縮0.1%,可能是人民聽到加稅之聲細思極恐,惟有節衣縮食應付。 在社會反對合法和非法移民人數大增的氛圍下,政府受壓在五月推出《重奪移民政策》白皮書,論調上呼應極右思潮之外,提出要求申請永居者需要住夠十年和證明對英國貢獻的政策方針。含混半年,被稱為50年來對合法移民機制最大改革的諮詢文件,終於面世。循英國國民(海外)護照,即BNO簽證申請永居的港人,將沿用「五加一」程序完成整個過程,並不納入今次諮詢當中。但申請永居的基本要求卻可能要大幅提升,現正諮詢意見至明年二月中。 特殊教育政策白皮書 另一份教育界和家長翹首以待的白皮書,就是有關特殊教育政策的改革。...

距離本專欄文章更新只是十多天,筆者和眾多移英港人心情卻有如過山車。 先是離散群體關注了半年的,被稱為50年來英國對合法移民機制最大改革的諮詢文件,終於面世。執政工黨內政大臣馬曼婷終於明確表明,循英國國民(海外)護照,即BNO簽證申請永居的港人,將沿用「五加一」程序完成整個過程,並不納入今次諮詢當中。及後不變的框架之中卻包含基本要求的提升,港人群體和關注團體、獨立記者四出求問、求證,和代議士在國會討論中再次申訴、尋根究底。走筆至此,見到不少街坊鄰里在怨懟之後,努力盡一己之力寫信、向國會議員講解改變之不公和有如為難為避秦而至的移民和尋求庇護者。 今次諮詢文件強調「公平的入籍途徑」,但對永居申請者,包括英國公民家屬及BNO簽證持有人,都列入新訂立的基本規定要求。大多港人仍然沉著,透過民主制度、諮詢程序賦予的空間,要求政府落實對港人的人道和道義承諾,釐清灰色地帶。各方的論據和努力,在此不重覆了。但因入籍要求諮詢出台,得以跟本地人對談,卻也讓我這移居者感到溝通、對話,會令社群之間了解更深,也令移居者境況更令本地人明白。 疾風一代的借鑑 我們一家幾口子來英四年,參加本地英語教會的崇拜和侍奉都有三年了。教會內本身已儼如聯合國,所以我們早前都有就港人移民面對工黨政府欲把入籍「五加一」路徑延長至「十加一」分享,本地教友都有為港人、烏克蘭等人道途徑的移居者祈禱。 11月20日內相公布維持BNO持有人「五加一」路徑時,牧師發短訊給我說:「太好了。我一直都相信英國政府對香港人原有的承諾不應該有變。我還記得2021年英國多個堂會一同禱告和結集力量,動員本地教會接待從香港來的朋友。我祈求上帝的平安和應許不變。」 我們澄清,政府的建議還有很多灰色地帶,或會阻礙不少港人的永居申請。另一位教友、一位已是花甲之齡的牙買加裔居民就擁抱著我,說:「要好好把你們的需要和關注分析清楚給政府知道,也要預備好自己的文件。我的父母輩是『疾風一代』(Windrush...

踏入十月十一月,工作間忙到不可開交,卻不減同事間在茶水間、午餐時「吹水」的興頭。平時左聽聽右聽聽,總覺得四十以下和四十歲以上同事的娛樂習慣差天共地:年紀大一些 (也包括我這中年婦人),除了串流平台、YouTube,都還會留意BBC或其他廣播機構的劇集、真人秀(reality show)。不過九十後出生的,就似乎不甚了了,更多會雀躍分享他們眼中的網紅。 不過這平衡時空卻罕有交織,全因英國廣播公司(BBC)的真人秀Celebrity Traitors(名人版叛徒)。有一天,職業治療師問我有沒有收看Traitors,我未經大腦即回他說「有」,因我以為他說的是「叛徒」系列之前的季度。我真的覺得這真人秀將「狼人殺」般的信任與猜疑鋪排得引人入勝,所以早在BBC重温過之前的集數。豈料,同事說的是剛首播、邀請英倫演藝界名人參加的Celebrity Traitors。 連結幾代的Celebrity...

移英四年了……新來英的親友、久別重逢的伙伴,都一定會問:習慣在英的生活了吧?!適應了嗎? 今天的我,會告訴他:適應啊、但又有未適應的,現在進行式呢。 慌失失箭豬 若回到移英剛一年時,我會很興奮地說,衣食住行都稍稍掌握了新規律。雖然撞過車,但「哪裏跌倒哪裏起來」,還不賴。工作諸事不順,但閒時還像遊客,與丈夫四處觀光,不安的感覺抒緩下來。 到第二年,置了業、工作上軌道,只是丈夫仍未有穩定工作。孩子在英的學習和生活都愉快;在廣濶的思想和實質空間中長大了不少。老懷安慰,所以我會說,適應了、適應了…… 到第三年,在工作中,努力站穩陣腳;像很多移英和本地家庭一樣,有兒童或少年的家庭,不太多雙職夫婦。當我全職工作時,另一半繼續犠牲自己找全職老本行的機會,努力在居所附近找半職和方便照顧兒女的工作。跌跌碰碰。我知道他為轉行萬二分努力,但有時未有成果,他知我擔心……其實大家也是心裡有數,又怕「按錯掣」觸動對方失落、失望的神經,所以有時會轉趨沉默。 有不只一次,為到伴侶的出路愁煩,又在工作間遇到麻煩事,回家煮飯時一時批評子女沒有洗碗、隔了半句鐘又投訴有人把調味料置於高處,欺負我個子小……其實內心焦躁,就變成一隻驚慌箭豬,混身是刺吧。...

文章面世之時,英國時鐘已調校至冬令時間。正正提醒我,四年前的深秋,我們舉家來到英國。好想、好需要沉澱一下,盤點一下自己經歷的轉變,今次先談談在英工作的體會和轉化。下次就「埋身」一點,談家庭、鄰里和社群(包括教會)關係。有關注這專欄的讀者,都會知道我移英前修讀完言語治療碩士課程,剛開始在港以專業身份支援學習障礙學童兩年多。當時作為一個新入職的治療師,同時卻比很多同行年紀大一截,雖然要學要適應的事甚多,但年紀夠大才轉行,都頗清楚自己真的想投入這專業,很想與學障朋友仔同行,也花了不少心力心思熟習香港的支援方案,粵語、普通話評估工具……四年前連根拔起舉家來英,最重要的原因是受不了言論自由不再,法治不再被尊重和民主社會的願景付諸流水。在一座又一座大山當前時,自身的甚麼專業發展重要性相形之下真箇輕於鴻毛。所以來英初期,即使專業英文試順利過關,理論上可勇字當頭申請做治療師,畢竟英國的言語治療師非常短缺。我到埗不夠兩個月,已不斷有人力資源顧問聯絡,說有工呀,醫院又得、學校又得,隨時準備好就可上工。不過,除了評估工具還未完全掌握,英國的特殊教育體制、EHCP(教育健康關顧計劃,Education health care plan)的流程是如何、學童的法定學習計劃中要求言語治療師投入怎樣的支援?這些對我來說有如跌在五里霧中。所以,跟家人商量後,只敢找教學助理或治療師助理的工作,希望即使收入微薄,但至少埋身明白特殊學校的運作,正規治療師如何工作。背脊受傷結果,還未讓「僵屍駕照」復活的我有幸找到離家不遠的特殊學校,校中有治療團隊,上司還許諾,雖然我身為治療助理,但她會找資深治療師做我的督導,讓我在校的經驗得到確認,如果順利的說,不出一年就可成為本地專業學會認可的言語治療師。可惜,原以為自己肯由助理做起,都算謙卑。但在大家客客氣氣,飲茶吹水看似一切安好時,上工三個月後,上司先讚賞我勤奮用功,過了試用期。但督導我的治療師,卻拒絕承認我的經驗,覺得我未有資格在英國做言語治療師。原因?噢,原來那治療師說,我在公司和茶水間吹水時,有時問她一些笑話或俗語的正解,她說這正好說明我英語能力其實不夠。上司還引述我的督導說:「英文唔好都唔使氣餒,可以繼續做教學助理,或從頭學起申請做職業治療學徒,四、五年後便可以做職業治療師,對英文要求不高,啱你呀」當時晴天霹靂,心情直插谷底。我那「學霸」的不忿爆發:我年紀不輕,你叫我學徒做起?真的難聽過粗口。我天真以為多問多講會易於融入,怎料經常笑意盈盈的督導卻是最狠的「篤導」—— 今次不只背脊受傷,在這校的前路也變茫茫。 ...

移英港人近日很想講很想問但仍掃不走千個未知的,必定是當局對BNO簽證永居條件政策的走向無疑。 社群中不難感受到不同程度的忐忑不安。其中一種忐忑,卻從社群中有人更大聲、更擁抱排外觀點中表現出來。 在一些短訊群組,總是有人仍隨一些網上意見領袖、或GB NEWS等新聞風向起舞,語不驚人勢不休地批評犯法的難民、又言語狠毒大罵工黨承認巴勒斯坦是鼓勵恐怖主義......。 坦白說,見到粗口橫飛,大貼標籤,我和大多數群組內的人,都轉趨沉默。當然在社交媒體上,仍有KOL散播對伊斯蘭的恐懼、或其他有色人種如何如何的更極端的說法,更有市場,更能讓人變一日或一刻英雄。於是具名不具名,一些移民港人都跟著極端政客或KOL說出更無底線的言論。 身邊的平凡人 不如,了解完每日新聞重點之後,關掉網絡,放眼四周,聽一聽、看一看身邊的鄰舍、同事,再想一想,默許甚至為更為排外的政策主張拍掌歡呼時,會影響哪些你關心、你珍惜的平凡人?...

跟酷愛古建築的另一半同行,常有意外收穫。9月6日初秋,我「掹衫尾」參加工程師學會的「倫敦大火」導賞團,又有機會出城走走。 真慚愧,在倫敦留學前後四年,只有坐地鐵途徑Monument紀念碑站,卻從沒到訪豎立站外202呎高的大火紀念碑。導賞團由皇家規劃師學會資深成員Lester叔叔帶隊。從建築、城市規劃的視角,又是長知識的好時機。 下而上的大火敍事1666倫敦大火(Great...