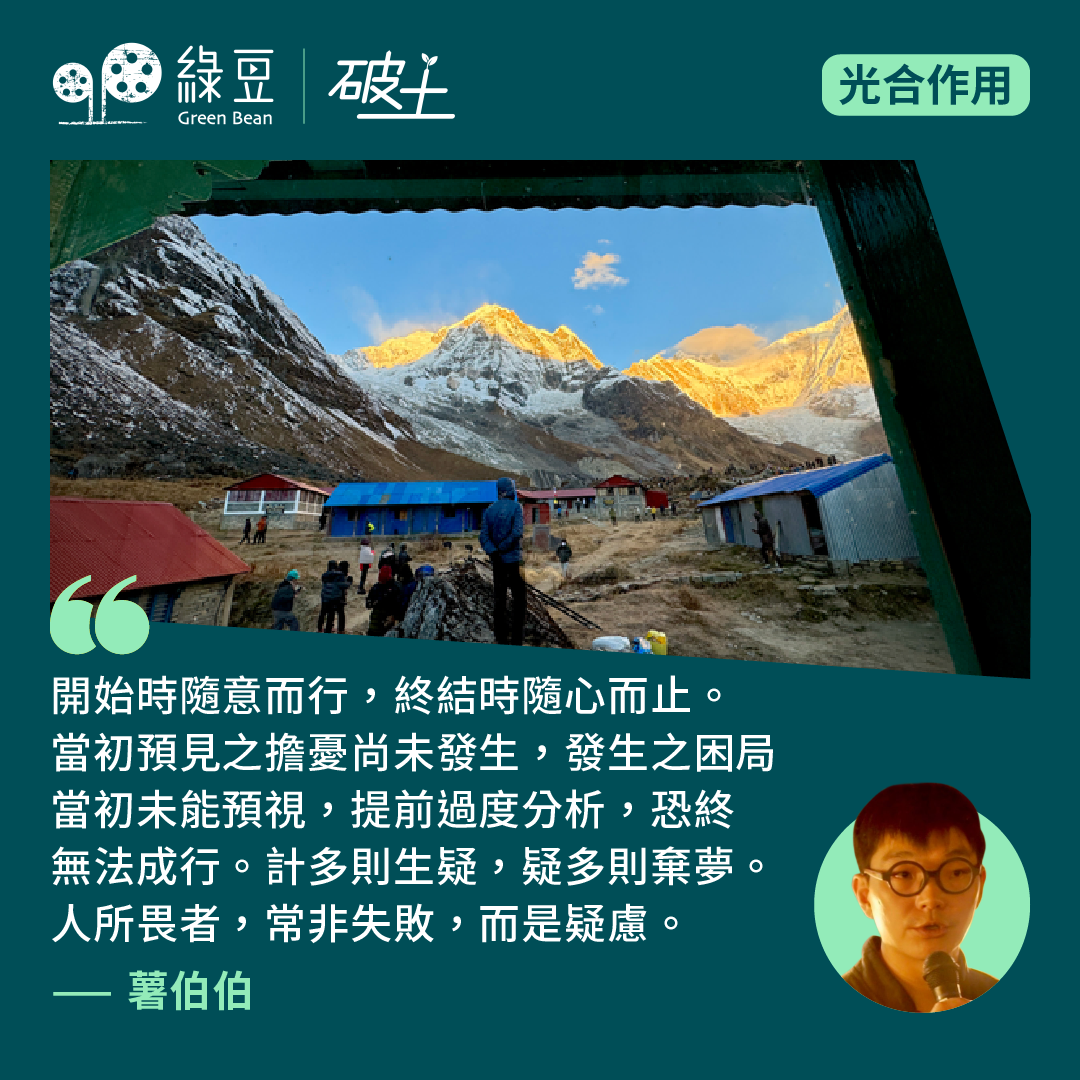

有人籌謀行程,往往以未知恐懼為軸,過度憂心,未行已放棄。常遇人談西藏之遊,所言皆為高原反應;又有問印度之旅,所問者皆與強姦新聞相關。 計劃固不可少,若毫無準備,穿夏衣登雪嶺,或外遊不買保險,出事後徒添煩惱。然而計劃行程,最忌過度推敲未知,過猶不及,恐懼不測,遠超實際。 當初跟人說起打算去西藏開店,眾多所問,多是負面否定。有沒有黑社會、有否貪污枱底交易等。想來想去盡是開店之難,然當初友人疑惑,全未發生。反在經營屆年,遇正西藏「三一四事件」,局勢驟緊,迄今未平。而後手續頻新,如香港人最初跟居民委會員登記,後來國安通知手續出錯,須如外國公民般於外事辦公室登記,來回六七次未能辦成。種種混亂,難以名狀。 遭遇波折,只能逐一處理,略覺煩心,亦不以為難關。開始時隨意而行,終結時隨心而止。當初預見之擔憂尚未發生,發生之困局當初未能預視,提前過度分析,恐終無法成行。計多則生疑,疑多則棄夢。人所畏者,常非失敗,而是疑慮。 筆者絕非抗拒籌謀,但欲避免過度盤算。即使有計劃必要,亦避其成為憂慮之源。樂於過程,即不以難測為憂。如同市中漫步,行步即目的,樂於浪蕩,故不愁寶山空回。樂在其中,過程即意義,故不介意徒勞無功。 照片:尼泊爾安納盤娜大本營附近茶館,外望風景雲霄壯觀,攝於 2023 年11 月...

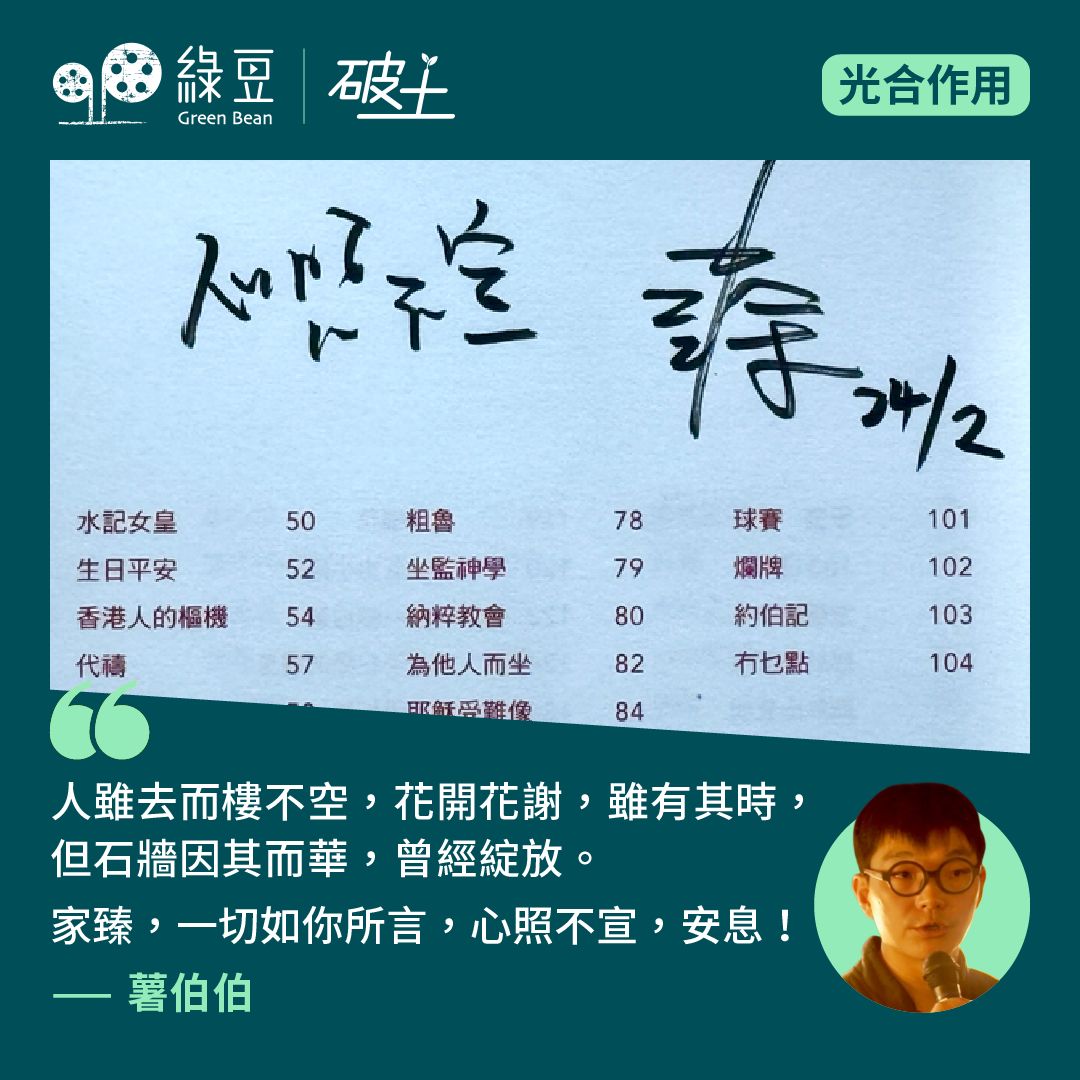

邵家臻一直都在為道別作準備,他在《字裡囚間》提過:「有些事無論做過幾多次,有幾多心理準備,再做的時候,仍然百感交集,語欲無言。例如道別⋯⋯最大的痛苦,就是沒有時間好好道別。」(〈道別〉) 在人生最後階段,他在 Patreon 連載《無胃的用人》,祝福各位讀者,似也是跟眾人道別。他寫道:「能夠在醫院見到愛人親人友人,並一起分享天糧,還可以有甚麽埋怨。祝大家冬至快樂。」尾二的帖文發布於 2024 年 12 月...

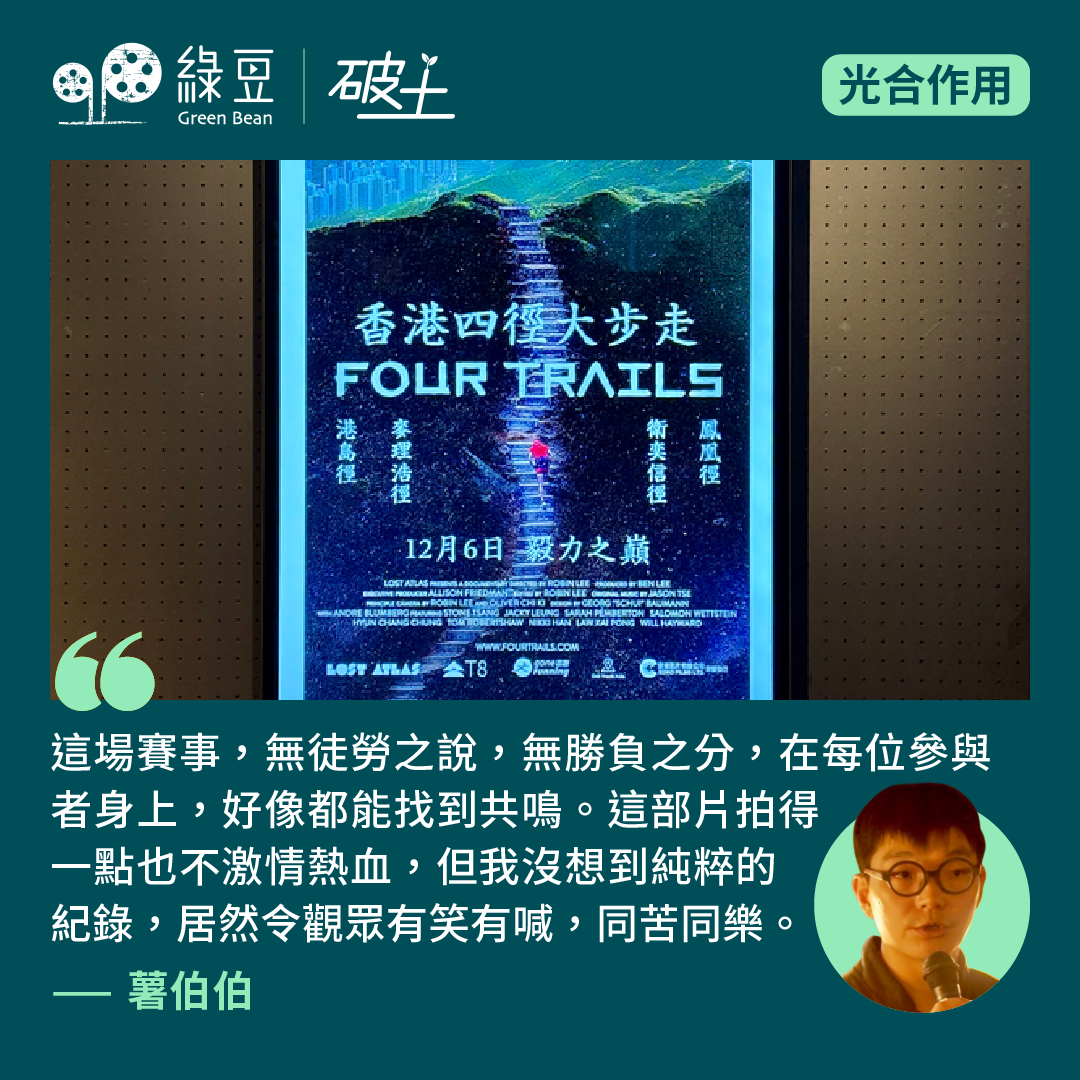

身邊朋友不約而同向我推介《香港四徑大步走》(Four Trails),本以為這種冷門題材入場人數不會多,豈料我進場觀看那早場,居然幾近爆滿,香港人除了喜歡行早山,大概還喜歡看早場。這是紀錄片,我已摸不清何謂「劇透」,但為免被詛咒,必須事先張揚,此文將討論片中細節以及競賽者賽果。 香港四大山徑:即麥理浩、衞奕信、港島、鳳凰,全長 298 公里。常人一年行完已經算好,但片中四徑競者限以六十小時完成。有參加者說:「間中參加注定失敗的事,也是值得。」 有人譽滿而來,二度挑戰,卻因膝痛而止;有負傷上陣者,露出傷口時,現場觀眾「嘶嘶」叫痛;有參加者中途質疑自我,太太打氣擁抱,待丈夫振作出發,獨留下來卻哭成淚人說:「如果我讓他離場,他必定會恨我。」 賽果包括:超前完成、準時達標、失敗退場,或所謂「生存者」——即無法在六十小時完成,卻在七十二小時內走畢全程。起先最少人關注者,反先到達梅窩終點親吻綠色郵筒,破紀錄時卻忍不住爆喊,覺得自己勝之有愧。本來一直大熱的二度挑戰參加者,無奈膝痛離場,卻在終點抱著孩子,歡欣喜跳地見證同賽者的光榮一刻。 這場賽事,無徒勞之說,無勝負之分,在每位參與者身上,好像都能找到共鳴。這部片拍得一點也不激情熱血,但我沒想到純粹的紀錄,居然令觀眾有笑有喊,同苦同樂。 香港之美,不假炫飾,不靠吹氣,山道各具風采,最能道盡真正的香港故事。 ...

自十餘年前,布達拉宮接待遊客人數每日 2300,至今每天 4000 人。藏人朋友驚怪此事,擔心宮殿損毀。而不少來藏遊客,仍覺宮殿一票難求,或需提前通宵排隊,或以高價參加「一天遊」。 所謂「一天遊」,多為漢人組織,索價過千,早晨遊布達拉宮,中午指定購物,午後參觀大昭寺。導遊恐防遊客走畢宮殿後離隊而去,錯過購物宰客商機,遂或扣其證件,謊稱大昭寺購票要求。此類旅團無聊至極,重於購物抽佣,漢族導遊解說不倫不類,遊客倉促參觀,往往失望而回。 然對多數藏人而言,朝聖非僅限於入寺入宮,更重於行走轉經道,如「孜廓」或「帕廓」(註一)。我認識不少藏人朋友每日例行,若想相約見面,不需定時定點,多在轉經道上相遇。遊客若未能參觀寺廟或宮殿,實也毋須發愁,於全日開放的轉經道上,更能了解西藏文化。 藏人日常朝拜,設置於轉經道上,與生活融而為一。拉丁古諺有云「世界乃眾神之廟」(註二),藏人轉寺、轉宮、轉山、轉湖,等同視世界為眾神之所,敬畏天地之心,實與羅馬古人異曲同工。...

近月兩套較多人談論的電影,都與死亡相關。也許在這個年代,「傷痕電影」更能道出一眾失落者的心聲。此文談的是《爸爸》,含少量劇透,敬請留意。 《爸爸》講的是 2010 年的倫常慘案:兒子殺死母親及妹妹,父親一人面對巨變。劉青雲飾演父親,平靜地把生離死別的痛苦與掙扎演得淋漓盡致;谷祖琳飾演母親,顧家亦愛小孩,是典型的賢妻良母;但我更欣賞蘇文濤飾演兒子一角,角色在案發前後均沒有過激造作演出,也許正是那種平淡似水、與鄰家少年無異的表現,更能拉近觀眾與事件的距離。 新聞曾經極為轟動,記得當年不少討論均嘗試聚焦於該家庭的「獨特狀況」,似乎只要找到他人與自己不同之處,就能置身事外。在世人眼中,善惡之間必然有一道不可逾越的鴻溝。然而這部真人真事改編的電影,沒有拍成奇情案,亦拒絕探究行兇動機,更著重父親對兒子的包容與寬恕,借此尋求救贖。 故事結尾,精神病院的刑期覆核委員會主席(岑建勳飾),決定要否結束厚明(兒子)無限期醫院令。主席高高在上,刻意強調自己有三女兒,藉此來顯示自己富有同理心,但全戲最離地的角色反而是他。 導演翁子光在臉書帖文提及他認識當事人「爸爸」原型簡先生,聽他談到對妻女的懷念,以及對兒子的複雜感情。這個家庭可能是你我最熟悉的典型,但只因加插了一個無法解釋的因素,令他們從此不再一樣。...

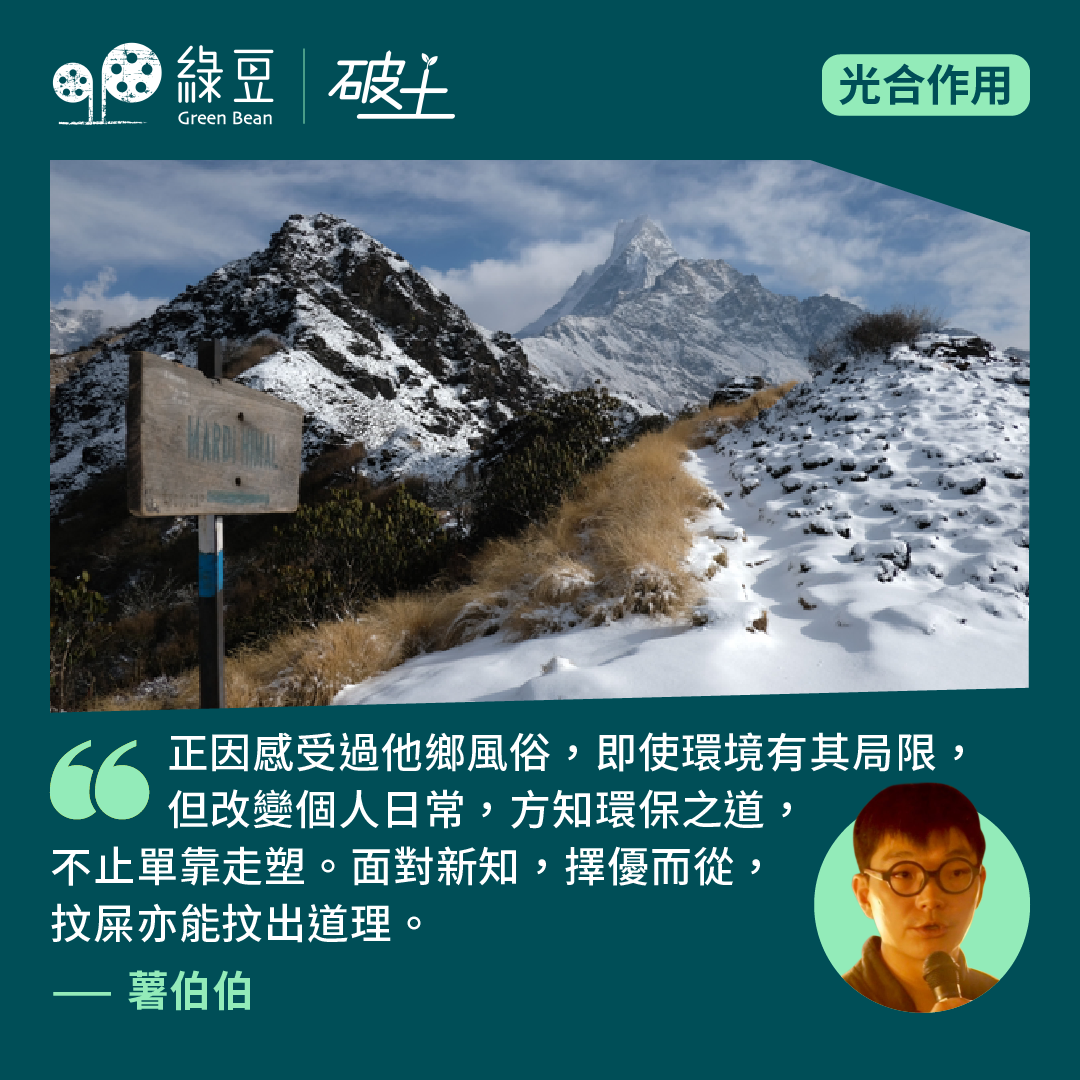

若問手沾朱古力,選以紙巾或水清潔,何者更優?當是清水無疑,此理易懂。然而如廁後清潔身體的方式,分歧卻大。記得初到尼泊爾及印度旅行,驚見廁紙價昂,因當地人如廁後習慣用水洗肛,廁紙多為外國人買。雖說入鄉隨俗,但改變廁後清潔方式,非朝夕之事,當年亦有猶豫,需時心理調整。幸好旅客之間無所不談,眾人分享「抆屎秘技」,問明水桶用法,一試難忘。用水清洗,遠較用紙衛生,對嬌嫩處亦更溫柔。 以水淨肛方法多,最原始是用水桶倒水於左手,以水揉之。若廁設噴水裝置,視其力度,或直接用水,或需左手輔之。噴水裝置多見於中東、南亞、東南亞、地中海諸國。講究精緻生活者,甚至於家中設暖水噴槍,倍覺舒適。日本廁板智能複雜,噴水喉更簡便。洗滌後臀留水滴,自然風乾或紙巾印乾皆可,視乎濕度而定。 習慣以水潔淨後,即覺單以廁紙抹拭,肛上難免有殘留。當初在異國他鄉以水潔淨,主因其省錢、舒適及衛生,非熱心環保考量。然仔細深思,若日常以水清潔,紙巾用量大減,對地球亦是功德。紙張雖可分解,但製作過程耗水耗電,產生大量廢物,運輸亦耗碳。 猶記得疫症肆虐期間,我城經歷搶紙巾風波,甚至有盜賊行劫紙巾,荒謬至極。所謂活到百歲仍有新鮮事,誰料香港繁華之地,居然經歷紙巾短缺?若學懂以水清潔,紙巾需求或減,萬一紙荒再現,亦可從容應對,不至緊張便秘。 此文絕非建議改建香港公廁裝置,亦非否定紙巾用處,更非推動全民改變抆屎習慣。只想指出遊歷所得,莫過於吸納異地之長,化為己用。正因感受過他鄉風俗,即使環境有其局限,但改變個人日常,方知環保之道,不止單靠走塑。面對新知,擇優而從,抆屎亦能抆出道理。 ...

有人相識多年,始見我頭上有疤,驚問其由。實是少年時遇車禍,頭留疤長 12 公分。短髮時疤痕露出,待髮長覆蓋,才又剪短。 中學髮型受限較多,老師皆知我情況,稍作通融,從不干涉。然而預科時轉校,新校訓導主任亦為輔警,不滿我髮長及頸,我答因車禍留疤,輔警訓導主任一聽,莫明興奮說:「係咩?畀我睇吓睇吓睇吓睇吓!」語氣輕佻,旁觀他人痛苦猶如獵奇。年深日遠,恍然大悟。 少年時頗介意疤痕之事,故意留髮遮掩,亦叮囑理髮師勿剪後方頭髮。有好奇師傅問疤從何來,我答車禍,對方笑言以為是「劈友」。此等玩笑隨年長而減,或怕真遇江湖人士?不過疤痕從頭頂一直到後腦,掩蓋亦不容易。 旅行之後,才漸明露疤無害,放開心懷。旅行以實用為主,髮短最易打理。路上無熟人,易於放下心鎖,明白只要自己不介意,便不必介意他人眼光。疤痕雖為身體特徵,卻未能定義我身。接受不完美,視之為經歷印記。有此醒悟,心亦坦然。 旅行為試練場...

有遊客到西藏,未嚐酥油茶,先說難受,問其原因,說是其他旅客或甚漢人導遊聲稱酥油味重,外人難習。亦聽過有人以為酥油即「羶」,或謂茶不能鹹。那時我帶人遊藏,總會先解釋何為酥油,並客觀描述眾旅客誤解及反應,再由團友自由選擇是否品嚐,十之有九均能接受,且大讚味香天然。遊客帶著成見外遊,道聽途說,取他人印象為己有,放棄真實體驗,此乃認知偏差,由偏見、流言、立場而出,未審先判,棄諸了解良機,直達結論。細想即能明白認知偏差好處,為心理捷徑,省卻繁複驗證,方便得出結論。然旅行旨在破舊觀,增見識,若徒帶成見,何必浪費財力遠行?抑或只求吃喝玩樂?旅行最大障礙成見亦局限自我,如有人因語言不通,不敢獨自遠遊,而筆者遇過不少日本旅人,年過半百,不識半句英語,卻獨遊多國。語言障礙當然會妨礙溝通,例如機場轉機,萬一遇上突發情況,確實較難處理,然而人與人之間尚有萬種非語言溝通方式,足以應付日常。成見更局限眼界,記得有次聽藏人朋友提及在中國,少數民族權利不及漢人,如難以申請護照。有漢人反問:「國家不是給你們很多補貼嗎?」論及補貼,單是錢從何來,實在千言萬語,足以成書。然而漢人此話滿有成見,藏人即不欲多談。依筆者多年觀察,藏人與港人之間常有共鳴,或正因港人對藏所知甚少,無知故無成見,樂得虛心聆聽,故話題更坦誠。旅行乃探究異文化,語言文化食俗等差別皆屬小節,不足掛齒,而最大障礙莫過於心中未證之成見。旅行之學,在於重塑認知,改變舊有框架,親歷其境,自行定義所知所感。捨棄成見,不等同盲從異域風俗,猶可持批判之心,然力求自我定義權,方能不失於他人所見。 照片:藏人除以酥油入食,還有用酥油製作各式工藝,如酥油敬佛或作家中擺設,攝於西藏洛卡貢嘎,日期為 2012 年 11...

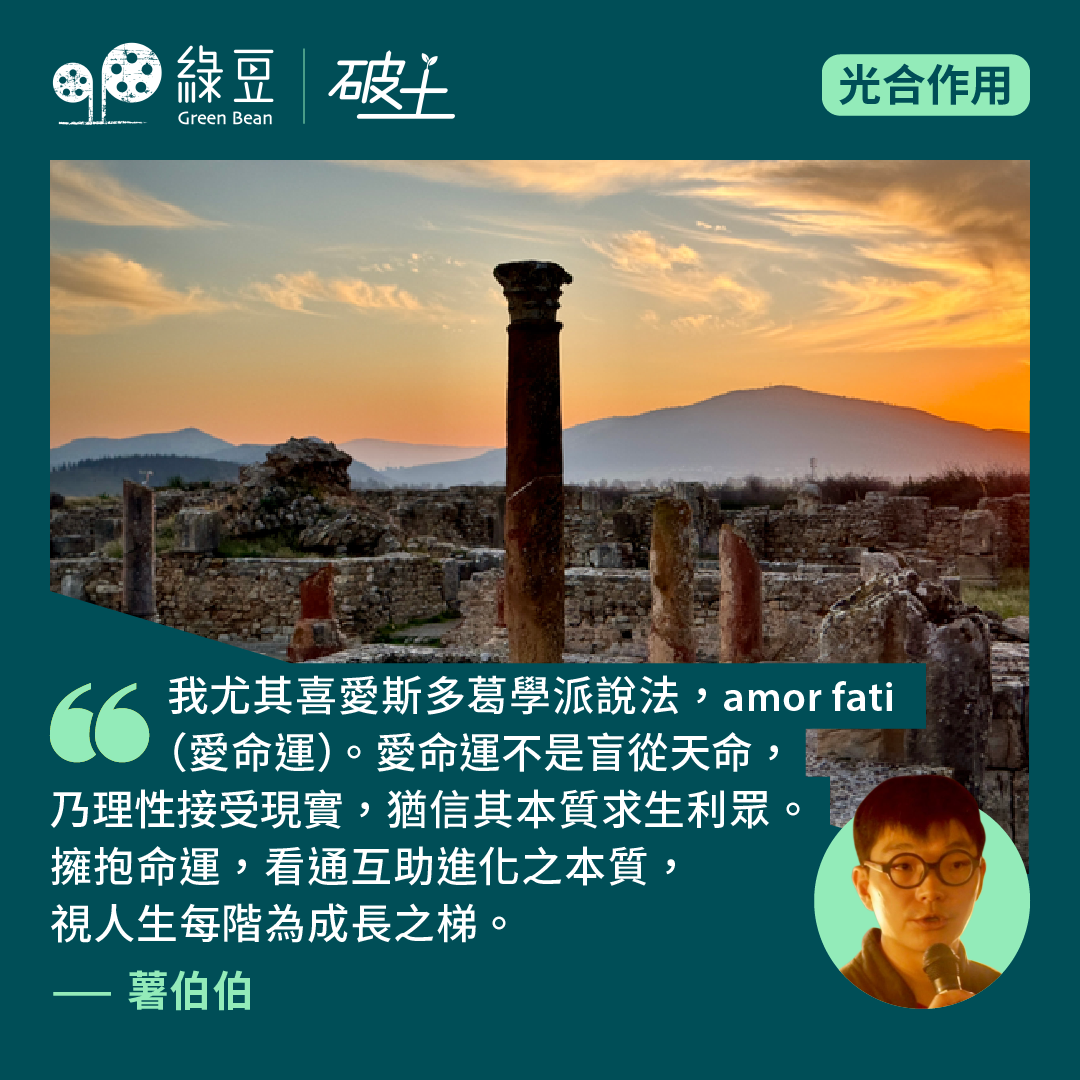

初試背包獨遊,先到法國,經漢城(首爾)轉機,韓航安排中轉酒店,一宿後前赴巴黎。說來不怕見笑,當年手執《孤獨星球》,抵達法國機場連交通亦不清楚,旅館未訂,行事狼狽甩轆,但邊走邊問,路在嘴邊,尚算順利。即使多年以後,行程往往隨機而行,今日不知明天事。 外遊其一益處,能迫離開舒適區,體驗應變。居家習以為常,常有錯覺,以為只在熟悉之地,方能活得自在,對未知心存恐懼。然而旅行在外,尤其獨遊,最能感受應變之樂,隨心所欲,即使稍有不順,仍信車到山前必有路。 早年以此方式實驗旅行,亦影響後來處世態度。以前在西藏工作,業務漸上軌道,本來無憂,後來環境變遷,決定回港。身邊親友得知,皆表可惜。然我心坦然,悠遊自得,或是受旅途體會啟發,堅信船到橋頭自然直。 非阿Q精神 並非說每事必有趨善本質,深明世途險惡,惡人惡政固屬無藥可救,然所謂善惡好壞,非單從物表所見,更屬個人感知,即能自主自控。 此樂觀亦非阿 Q...

曾遇美國夫婦,談其遊印度之事:被邀至新識家中作客,本來相安無事,丈夫只離開客廳片刻,印度屋主竟問女方可否親熱,婦人大聲呵斥,主人遂連番道歉。屋主自言看荷里活電影,誤以為美國女子皆輕佻。 亦有日本友人告知類似故事,與外國人相處之際,對方有不軌企圖,質問方知受日本片色情片耳濡目染,以為此等交流對日本人屬可接受範圍。 昔日遊中國,對方知我為香港人,常問「古惑仔」之事,以為香港遍地黑幫,皆因當年香港電影屢拍古惑仔題材,用黑社會唱好香港故事。如此種種,皆以電影觀感,創建外在世界之單一視角。 即使有所認知,亦只屬皮毛,同樣易成偏見。西藏朋友赴漢地讀書,常有漢民學生認為藏人騎犛牛上學;有人還拿著白飯,問藏人同學是否見過如此潔白的(中國)東北大米。藏人朋友不禁莞爾,反脣相稽:「我家一直都吃泰國香米。」漢民對藏人的無知偏見,大體源於官方長期宣傳西藏落後而形成的刻板印象。 解救單一敘事之弊 我們理解異鄉,不亦如是乎?閱讀新聞,未抵先判,以為中東必恐襲、印度必強姦、非洲必飢荒,此乃僅以新聞構建世界觀,成刻板印象,忽略世界豐富多彩真貌。若然電影或新聞題材為己所熟悉,即知其偏頗不全。然觀他人故事,但憑寥寥數語,便自以為通曉其中,此為單一敘事之弊。 解救方法,固在勤學廣知,然人生有限,何能博學?單一敘事固有其必要,正因時間與腦力有限,需節省認知能力,處理大量訊息,難免採取捷徑,否則負荷過重。...