破土圖文

逢星期五放學後,校長都會叫齊班主任與治療師開會,簡述未來一星期重要的節目、訓練等。會議非常簡短,因為星期五,人人都期望快些回家享受周末。 校長一開始就講述下周的人手安排。我們學校長期人手不足,除了長工不夠、有人開始放產假,也有同工因病缺勤,所以每天都有透過人力仲介聘請的臨時教學助理(Teaching Assistant, 簡稱TA)來工作。校長提到一位臨時TA下個星期將不會來工作,加上再下一星期學校假期,她都會缺席。會上有兩三位老師都大嘆:Oh no! 學校臨時工調動如走馬燈,為何老師反應如此大?因為臨時同工是位深得學生喜愛的香港人S!校長說,S和家人放假去香港,還笑問我是否羡慕不已?這個當然。我笑說以我的個子應該可請他們把我放入行李箱偷運回港過年…… 發揮香港人本色...

《蘋果日報》創辦人黎智英因串謀勾結罪被重判20年,報社編採主管也判坐牢6年9個月至10年,此案量刑之重,遠超英治時期香港對政治異見者判刑,引起西方社會廣泛抨擊。另一邊廂,日本首位女首相高市早苗解散國會重選,替自民黨取得史上最大勝利,拿下國會下議院逾三分二席位,足可通過上議院不支持的法案及推動修憲。 黎智英的最大罪名 《蘋果日報》案備受西方社會關注,定罪裁決被指為不公平,量刑裁決被視為不人道,其中一個很重要的原因是,黎智英等人除了發表不利中共的言論,並沒有具體危害香港或中國的行動。在西方社會眼中,他們是因為政治言論得罪當權者而受迫害。 在2020年香港國安法生效前,黎智英曾公開呼籲西方國家制裁北京,也資助鼓勵一些香港青年,游說西方政府發動制裁,認為這樣有利於爭取香港自治與民主,當時這些言行沒有牴觸香港任何法律。 2020年中,香港國安法頒布,呼籲境外勢力制裁中國或香港列為非法,黎智英及蘋果諸人停止了公開呼籲,避免觸犯刑法。但控方以串謀勾結罪起訴,把國安法生效前的言行列為犯罪背景證據,指眾被告在國安法生效後,腦海裡仍然繼續此圖謀,促使西方制裁中國。《蘋果日報》一些批評北京政策的文章,成了控方指眾被告仍在隱晦實施串謀的證據,黎智英與西方政客的私下通訊,也被控方拿來推論他依舊在串謀促使西方制裁。 從定罪及量刑裁決發布後北京官方評論來看,黎智英的最大罪名,其實是北京認定他乃2019年反送中社運引發持續騷亂的幕後黑手,是配合西方在中國境內策動「顏色革命」的罪魁禍首,必須檢控及重判他以儆效尤。換言之,國安法審訊是對他的秋後算帳。 難以與西方保持正常關係...

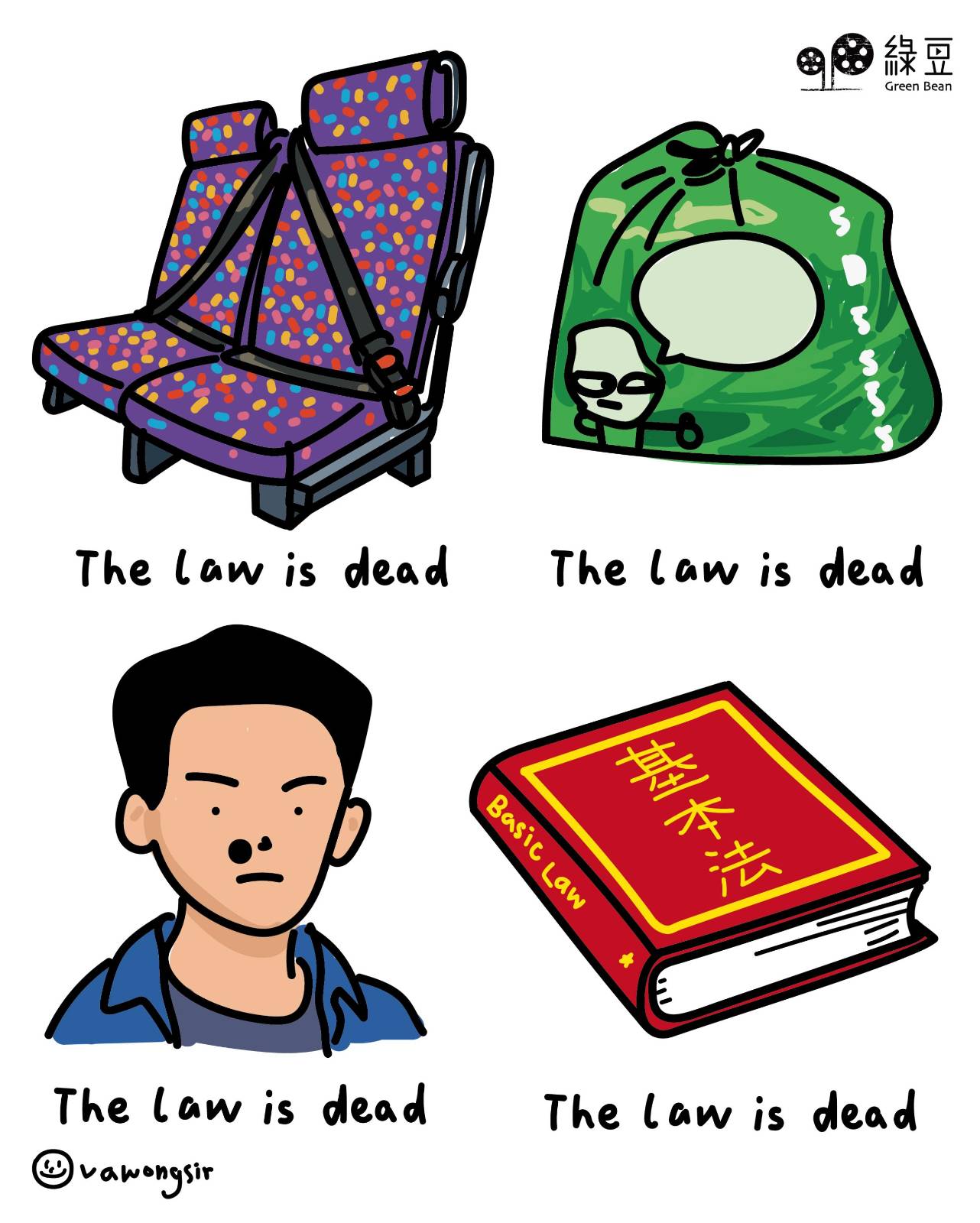

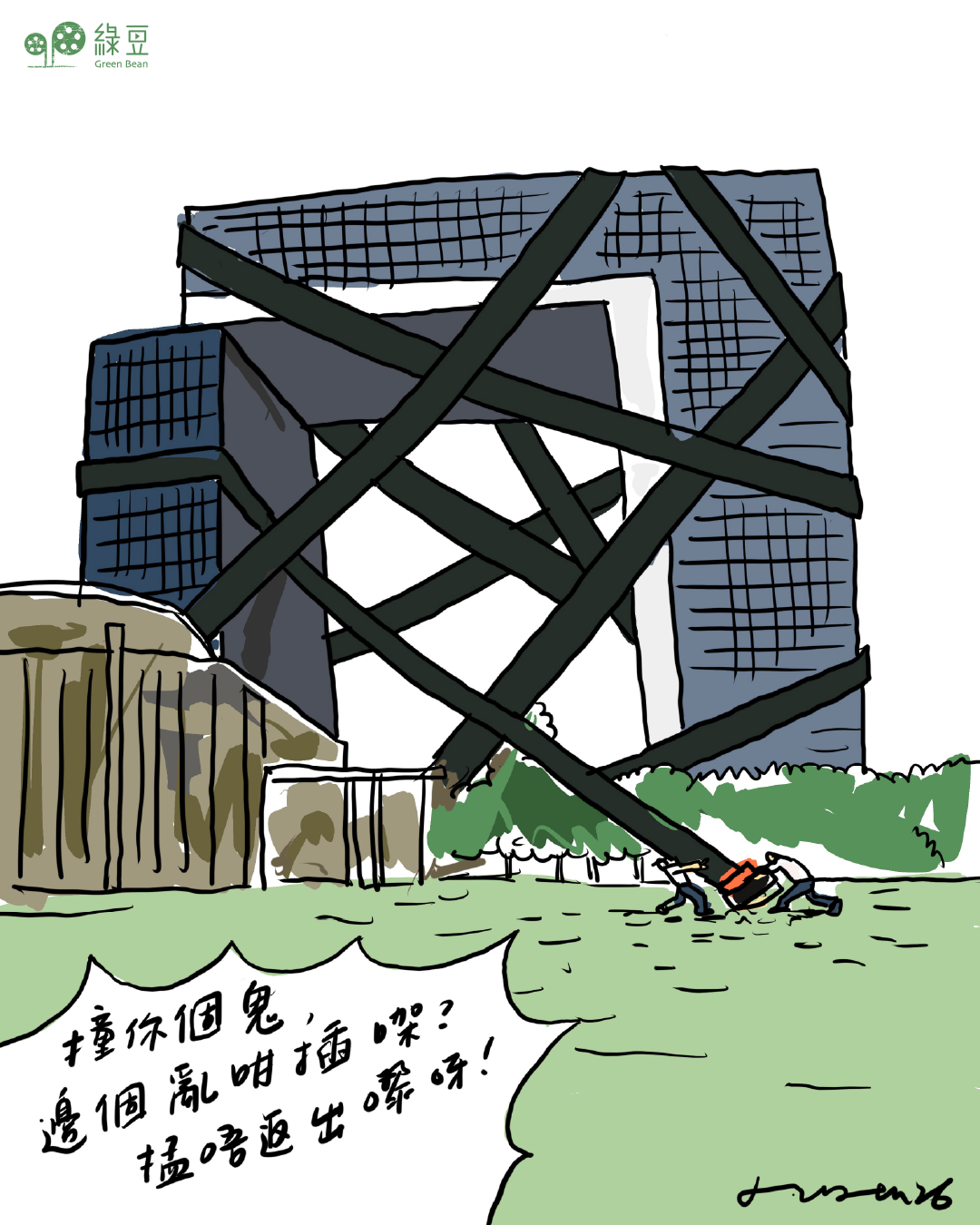

破土漫畫

破土來稿

破土有聲

收看節目 以色列與哈馬斯的戰爭,移英歷史老師路易士(化名),現受聘於英國本地學校,用四個關鍵詞講解歷史上英國的角色,如何為幾十年來的衝突埋下伏線。路易士老師的文章,原文刊登於《綠豆》Patreon :https://bit.ly/496bSrW ...

收看節目 薯伯伯向在囚的朋友推薦好書,但最後被懲教人員拒絕並退回,全因書中的維納斯女神,誕生時沒有穿衣服!這幅舉世知名的《維納斯的誕生》被懲教人員貼上「裸露!退!」的便利貼,令薯伯伯嘖嘖稱奇。而向牆內的朋友入書,規矩亦多多,甚至書中不可以有地圖。▌[光合作用]作者簡介薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》及《不正常旅行研究所》,分別在香港、北京及首爾出版。