香港新聞自由舉步維艱已成不爭的事實,我們上期的文章亦有提到,不論是無國界記者組織還是香港記者協會的研究,各項指標都表明香港的記者正處於紅線處處、動輒得咎的危險環境。香港記者要面對的挑戰,不單單是觸犯紅線隱晦不明的國家安全法律的風險(詳見上期文章),還有各類型的滋擾與恐嚇。根據香港記者協會的最新報告,多名記者及其家人遭受了各種形式的威脅與騷擾,這些行為不僅影響了記者的工作環境,也嚴重影響記者和他們家人的生活。 香港記者及其家人受系統性滋擾與恐嚇 在過去幾個月內,針對記者的滋擾行為越趨惡劣。香港記者協會9月13日發布最新的調查統計,發現近月最少13間媒體、記協、以及兩間新聞教育機構,共數十人受到不同形式的滋擾及恐嚇。除了記者以外,他們的家人、家人的僱主、業主,或合作伙伴亦同樣受到滋擾,部分更涉及暴力恐嚇。這些行為包括在社交媒體上的抹黑、發送恐嚇信件、甚至直接威脅記者及其家人。 記協主席鄭嘉如於記者會上表示,她本人及兩位家人都遭受不同程度的滋擾,她家人所屬的機構收到電郵,批評她「道德敗壞」,以及向家人「灌輸反中亂港思想」等等。鄭嘉如斥這次是香港有史以來最大規模針對記者的滋擾行為,「試圖恐嚇削弱家庭收入來源等,透過施壓及孤立記者令他們放棄從事新聞工作或工會崗位」。 事實上,香港記者持續面對滋擾的情況。去年初,《立場新聞》案審訊完結後,就有多名負責報道法庭審訊的記者被戴耳機的不明男子跟蹤或監控。聯合國早於2022年,就已確認在港記者受滋擾的情況頻生,並促請港府採取措施保護記者免受恐嚇、攻擊,以及調查所有同類型案件。政府當然有責任維護新聞自由,並確保記者能夠安全、自由地工作。不過相關情況至今仍未見有效改善。反之,香港政府成功以「煽動罪」檢控《立場新聞》,限縮新聞自由、表達自由的法律戰先勝一仗。 港府以國安法對付傳媒 記者流亡仍感到威脅...

過去一周,最矚目的政經要聞有兩則,一是中國股市受央行大舉注資影響大幅上漲,刺激許多從未入市的國民去證券行排隊開戶炒股,一線城市也全面放寬房地產市場的限購規定,變相取消習近平的「房住不炒」政策;另一則是以色列派遣地面部隊入侵黎巴嫩,追擊真主黨武裝勢力,向來支持真主黨的伊朗馬上報復,向以色列境內發射數百枚導彈,令整個中東地區局勢迅速惡化,爆發大規模戰爭的風險大增,也令美國總統大選平添變數。 營造樂觀氣氛 這次中國股市暴漲,樓市回穩,有幾點值得注意,首先是升市背後的政策目標。由於這次升市是政府以強力的金融及財政刺激手段促成,是典型的政策市,分析者就必須注意政策的目標、力度與持久性。 樓市方面比較清晰,中共中央政治局在9月26日召開了會議,由習近平主持,會後官方新華社的報道明確指出,會議專門分析研究當前經濟走勢,部署下一步經濟工作,要正視困難,堅定信心……努力完成全年經濟社會發展目標任務。換言之,總目標就是實現全年經濟產值增加5%,其中針對樓市部分,公布首次提及要求促進房地產市場止跌回穩,這個目標顯示中央已不再堅持過去習近平要求「房住不炒」。北上深廣等一線城市隨即放寛了限制購買第二套房的眾多規定,鼓勵已有房產者入市。 至於人民銀行為金融體系注入資金,鼓勵券商大舉入市,帶動證券市場急升,分析者普遍認為,背後的政策目標是營造樂觀氣氛,讓民眾看到有賺錢的機會,對經濟前景感到有希望,因而較願意增加消費。 「一放就亂、一管便死」 單純就政策目標而言,北京這次為救市定下的目標,大方向沒有什麼問題,各國政府在面對嚴峻經濟危機時,一般也是採取這類手段,放寬貨幣供應,刺激資產市場,營造樂觀前景,藉此鼓勵民眾消費,促使企業恢復投資。問題在於中國的自由市場機制並不完善,股市和樓市也存在太多亂象,政府和國企既有帶動市場之力,也不時會扭曲市場、破壞市場。民眾深知政策善變,形成了一窩蜂追逐短期政策溢利的風潮,許多老百姓明明知道政策性大升市不可能持久,過去經驗顯示,大升市只能維持就兩、三個月光景,大戶撤出套現時,小股民就會成為被宰割的韭菜,但仍忍不住開戶入市,希望在暴跌來臨前發一筆橫財。...

看《三國演義》,或多或少會同情漢獻帝:有心做好君主,無奈時不予我,最後變成一條「柴」。近代的還有光緒帝。英國歷史上也有一位類似的,他是亨利六世(Henry VI)。 當然,要了解玫瑰戰爭,也必須了解亨利六世,因為他統治期間主要受到玫瑰戰爭的影響。但更想說的,是他曾被廢黜(deposed)兩次,不可說不淒涼。 生不逢時 亨利於1421年12月6日出生於溫莎城堡。在英法一百年戰爭中大放異彩的父親亨利五世(Henry V)去世後,亨利於1429年於西敏寺加冕為英格蘭國王,當時他年僅七歲。年幼登基的國王大多數都沒好下場,因為一定要面對其他權臣。像康熙能扭轉乾坤的,真是少數例子。當時實際統治英格蘭的,是一個攝政會,直到1437年,16歲的亨利六世才被認為已經足夠年長來治國。...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映離散對個人和家庭帶來的衝擊,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 小美從來沒有想過移民帶來的壓力可以重得難以想像。 她與丈夫帶著兩個年幼的孩子到來,以為有手有腳,甚麼也難不到他們。 實際的生活還可以勉強處理好,但情緒卻一觸即發。...

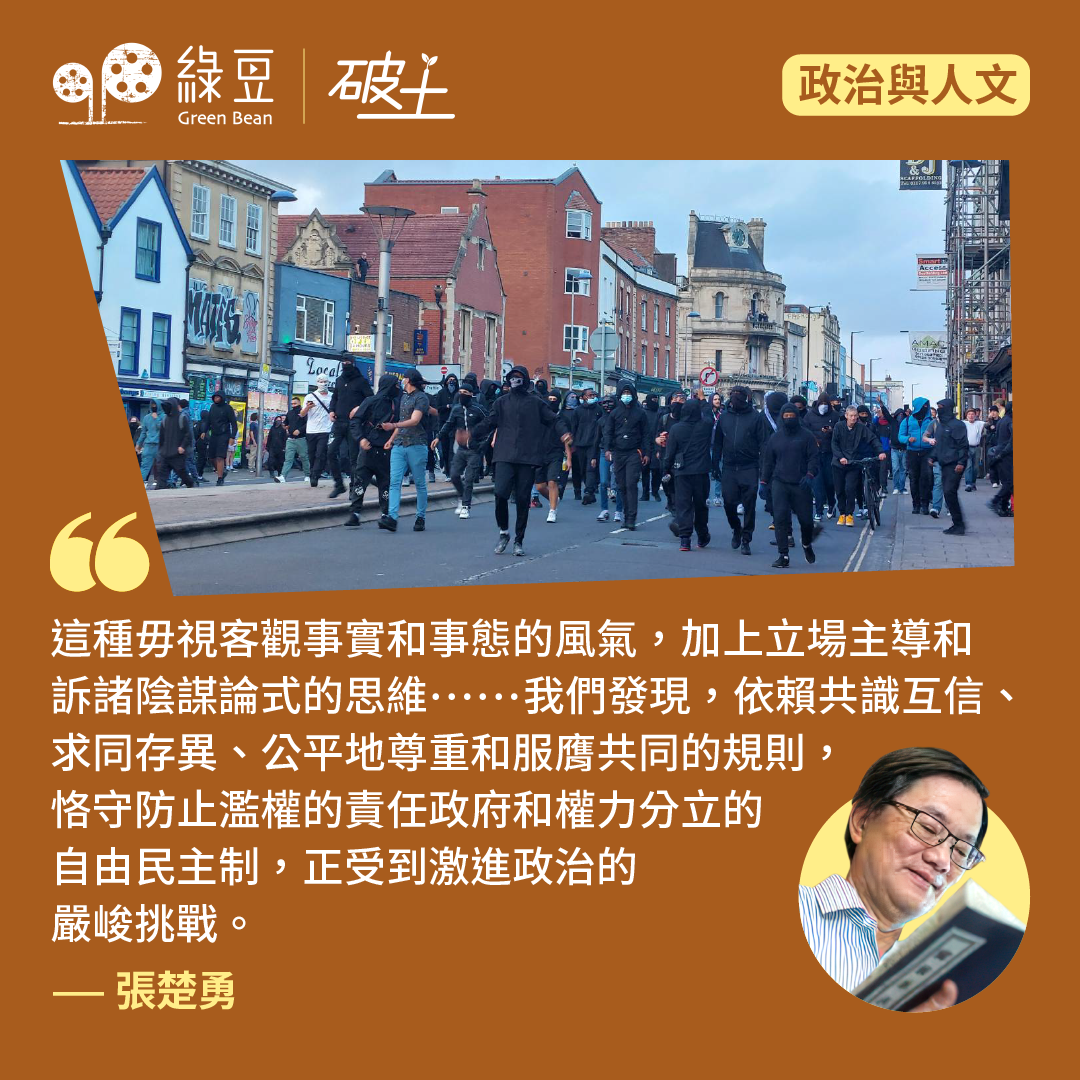

極右政治對西方自由民主邦國的挑戰,除了間或爆發像今年7、8月間,在英國多個城市因惡意散播假消息引發的反移民暴力騷亂之外,更為根本的是,傾向極右政治的政黨及其政治,在今天這些邦國中,似乎已日漸成為主流和常規政治的一部分。最近期的一個例子,是今年9月1日德國的地方選舉,其極右政黨AfD(德國另類選擇黨)在東部的Thuringia邦成為得票最多的政黨,取得88個邦議會議席中的32個,成為該邦的最大黨,比佔第二得票最多的中間偏右的CDU(基督民主黨)多出9個議席;在鄰近的Saxony邦,AfD的得票率也僅以些微的差距屈居第二,取得120個邦議會議席中的40個,比排首位的CDU僅少了一個議席。AfD在德國東部兩個邦各取得約三分一的選票,比不少主流政黨還要多。這更是自納粹德國以來,首次有極右政黨在德國的議會選舉中,成為得票最多的政黨。數天前奧地利極右的Freedom Party(自由黨)在全國大選中取得29%的選票,成為得票最多的政黨。這一發展比AfD在德國的地方選舉勝出更具意義。此外,今年6、7月在法國國會大選的二輪投票中,極右的RN and allies(國民集結及聯盟) 贏得了超過37%的選票,也是比其他單一政黨都要多。雖然上述這些極右政黨未能取得過半數的選民支持,加上其他政黨聯手在議會中拒絕與他們結成執政聯盟,這些極右政黨因此未能執政。但如果我們判定,現在極右政治已在這些地方變成了主流政治的一部分,似乎已是不爭的事實。就是在英國,相對激進的右傾政黨Reform UK (英國改革黨) 在今年7月的國會大選中,也取得了超過14%的選票,成為繼工黨和保守黨外得票第三最多的政黨。其會員人數,在大選後也以倍數的增幅達至8萬人,使傾向極右的政治在英國也變得愈來愈重要。愈來愈跟主流政治分不開以研究極端政治為主的歐洲學人Cas...

叉燒宣讀聖旨「愛國不能流於口號,要有實際行動」。由此看來,愛國還要鬥演技。 小粉红:台灣人開酒店,我去喝令他們掛上五星旗。 袁爸爸:你咁愛國,點解唔去「蒙古國領事館」,指出他們「唱錯國歌掛錯旗」咁懵呀? 儍強:蒙古幾時分裂出去搞獨立㗎?等我密告聖上,求他把蒙古統回來。 荷蘭叻:今後一踏足祖國,我立即親吻土地,吻到嘴唇變咗孖膶腸為止。同我鬥愛國?你哋冇得揮。 ...