第十四封信 14.1 明慧: 提筆寫這封信給妳,胸臆間翻騰的情感,實在沉重得難以言喻。妳說,1949年於妳而言,不過是歷史書頁上一個褪色的年份,一個早已塵封的註腳。但於我,這個年份卻如影隨形,像一道深刻的胎記,自我呱呱墜地那刻起,便已在冥冥中註定了我此生的軌跡與命運。 妳說得不無道理,楊儒賓、龍應台,他們畢竟不是在那個風雨飄搖的年代誕生的人。他們得以站在歷史的某個制高點,憑藉著學術的理性和歲月的距離,去審視、去剖析那翻天覆地的一年。在他們的筆下,1949年或許是文化絕處逢生的轉捩點,是無數生靈塗炭的人道悲劇,然而對我,以及與我相似的許多香港人而言,正如我在上封信所說,它從來不是一個可以供我們從容選擇的歷史起點,而是我們無法擺脫、無從迴避的宿命。 悲劇中的英雄俄狄浦斯...

自2020年《香港國安法》實施以來,社會的壓抑氣氛不斷加深,公民自由逐步萎縮,甚至有論者直言「香港已死」。然而,我們於上月發布的《香港人權報告2024》,再次清晰而冷靜地指出,香港的人權狀況雖然嚴峻,但香港的公民社會仍在艱難中奮力抵抗,未曾放棄。 報告列舉了2024年香港人權狀況的六大趨勢,包括國安體制的進一步擴權、司法獨立受損、監控升級與跨境打壓、法律及行政要求武器化、和平集會的消失,以及文化與教育自由的嚴重受限。這份報告揭示的,不僅是香港政府如何以「國家安全」之名行壓迫之實,更指出威權管治如何逐漸滲透至日常生活的每個角落。 市民的創意與堅韌性 然而,面對系統性打壓的沉重現實,香港公民社會並非全然被動。即使環境艱困,市民仍展現了強大的創意與堅韌性。 例如,在文化和藝術領域,當局雖然透過行政手段取消或限制各種文化活動、表演與展覽,但活動組織者和藝術家們沒有因此噤聲,反而繼續在限制下尋找舉辦活動的渠道和創新的表達方法。在活動被取消或被迫收回作品時,當事人勇於交待原因或聲明是受到「不可抗力」的壓迫,拒絕讓政治壓迫在暗地裡發生。雖然當局的施壓成功,但不代表人們因此而接受和屈服。每一次宣布因「不可抗力」的原因而取消活動,也是在嘲諷當權者的橫蠻無理。 公民參與方面,儘管政府成功令大型示威消失多年,報告指出,這種寧靜背後是非正式渠道及預防性審查所造成的無形禁令。然而,這並未完全阻止市民參與公共事務。小型的抗議行動、堅持於六四當日在街頭以隱晦的方式進行悼念。香港的在地市民仍在必要時刻,勇於行使集會和表達自由。 司法層面也有振奮人心的例子。雖然政府透過收緊法律援助、要求敗訴申請人支付高額的訴訟費用,企圖打擊具公眾利益的司法訴訟,但仍有不少律師和市民堅持透過法律途徑維護基本權利。儘管面對高度風險和惡意騷擾,他們仍持續向法院提出訴訟,公開挑戰政府可能濫用行政權力的做法。這種堅持不僅保留了司法獨立的火苗,更是盡力在本地法制中,確定權利的保障和政府的責任。...

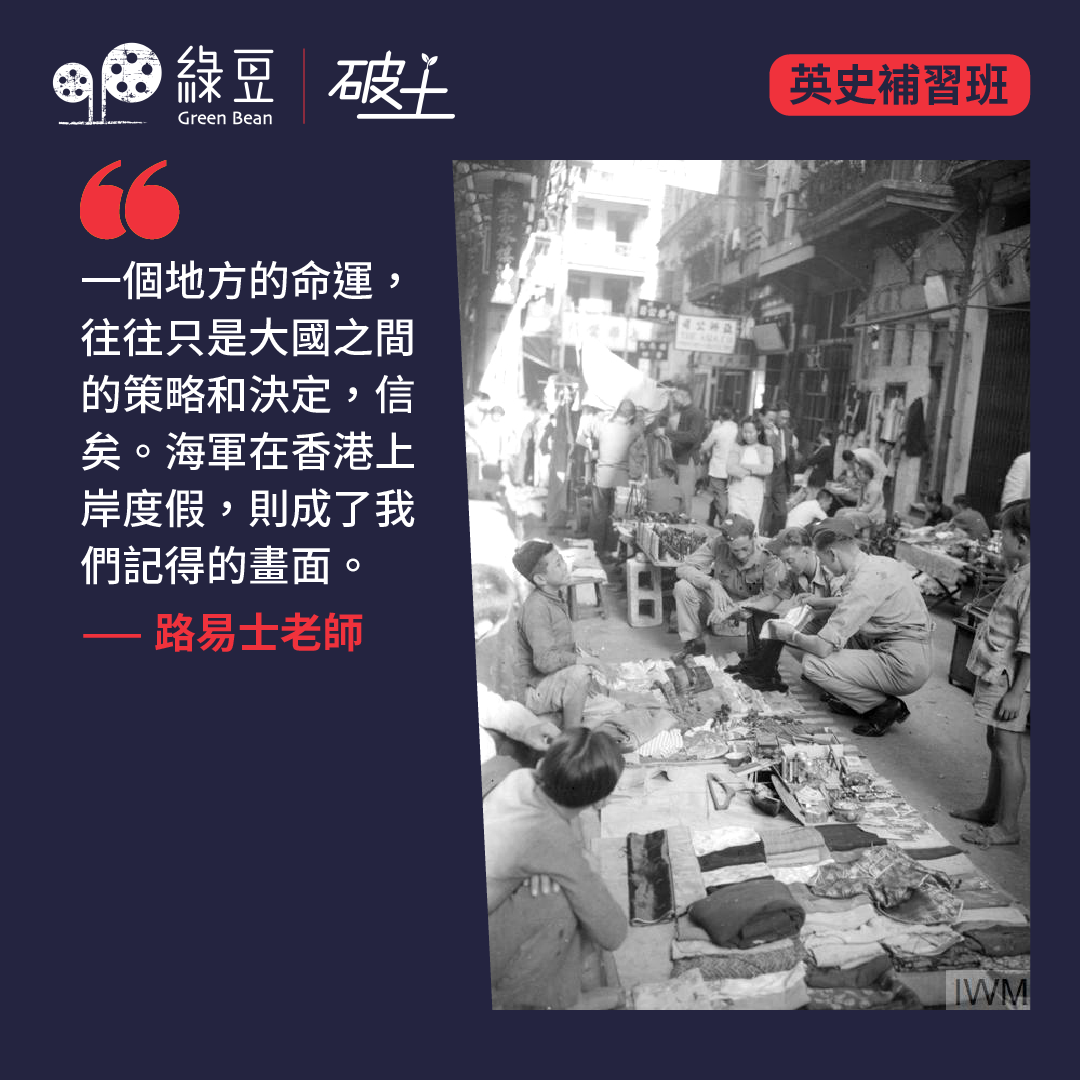

在貝爾法斯特號(HMS Belfast)博物館,路易士找到香港這名字,怎能不興奮。那是一塊綠色的資料版︰ 「香港是船員們休假上岸時受歡迎的地點。許多華籍男子通過香港的海軍基地——添馬艦基地,加入了英國皇家海軍。」(原文︰Hong Kong was a popular...

烏托邦在香港 十年前的3月28日,是台灣太陽花運動,這場運動稍微改變台灣政治,可謂成功。同樣,十年前,香港雨傘革命,從9月26日到12月25日。雨傘革命最終失敗。七十九日佔領旺角、中環、尖沙嘴、銅鑼灣等各處心臟咽喉地帶。從時間長度言,較諸於同類型政治運動,如太陽花及美國佔領華爾街,雨傘革命都來得長。 圖中三人,由右至左為陳健民、戴耀廷和朱耀明。戴耀廷為香港大學法律系教授,法庭裁定他為初選組織的「首要份子」,上月被判囚10年 。 從2014年到2024年,香港發展每況愈下,中國答應給予香港一國兩制、高度自治、基本法治,大家信以為真,認為我們的生活方式果真能夠保存五十年。我如今才明白一切都是騙局。因此,馬英九說,中國答應台灣一國兩制,若你仍相信,你就是天真與無知。...

過去一周,較矚目的政經要聞是美國眾議院「中國共產黨問題特別委員會」的兩黨領導人,於25日星期一早上去信財政部長耶倫,呼籲重新評估香港與美國之間在銀行系統的特殊關係,稱香港正日益成為洗錢和規避制裁的中心,助長破壞美國利益的金融犯罪行為,並形容該問題為「緊急議題」。此一舉措顯示,香港的國際金融中心地位正面對巨大危機。 《華爾街日報》在報道美國國會兩黨聯合針對香港的報道,同時提及上周香港法院就47人案的量刑判決,指拜登政府已呼籲即時無條件釋放眾被告。而判決頒布時,香港政府正主辦一個國際金融領袖投資峰會,多位全球金融界領袖出席,包括高盛董事長蘇德巍(David Solomon)、花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)和道富集團主席兼行政總裁Ronald P. O'Hanley。此外,滙豐銀行、法國巴黎銀行等機構的高層代表也參加了此次峰會。這則報道顯示,香港的金融市場對國際金融巨企仍非常有吸引力,這些企業巨頭都樂於出席香港辦的金融峰會,但香港的政治氣候變化已無可避免地影響到香港的金融前景。 協助邪惡軸心...

香港人在離港之後,還會有多關心香港的流行文化?這和海外港人身為移民的身份認同會產生怎樣的互動?早前有幸讀到一篇加拿大研究生徐沛筠的論文發表,談到多倫多港人社群中支持香港偶像組合Mirror的應援活動,也就是多倫多鏡粉的故事,更新了許多我對香港文化如何在海外傳播的思考。 香港的流行文化跟隨港人移民流傳海外,並不是新的現象。記得二十年前我在紐約生活的時候,朋友會去唐人街的影視店一次過租二十盒香港電視劇的錄影帶回家,下班後馬拉松式收看,我就是透過這渠道看完《衝上雲霄》和《九五至尊》的。當年的互聯網網速不太足以支援實時影像播放,網上看電視和電影還未算普及,不過,網上串流和下載流行歌曲則已十分流行。那時候在紐約上班,校園是赫遜河畔的研究所,老闆是來自印度的學者,我用電腦時戴耳機聽的,是香港電台和商業電台的每周歌曲流行榜,同時背上各種身份互不衝突。 雖然看似是延續,但我想同一件事情來到今天,最少有兩點改變。 其一,是今天的流行文化變得部落化,而支持偶像的行為也變得更為參與式。以前的歌影視偶像都是天皇巨星,支持者遠遠的崇拜;現在變得十分分散,每個圈子都有公眾未必認識的偶像,而粉絲和偶像可以變得十分親近。現在許多粉絲甚至在偶像還未走紅之前便會出錢出力協助宣傳,到有朝一日偶像走紅時自己也感到與有榮焉。 對於各種應援活動,我看過不少頗為負面的分析,認為是娛樂工業利用粉絲的熱心,套取免費資源坐享其成。然而隨應援活動越來越多,從以前沉迷日本節目的粉絲無償自製字幕,到今天的應援團會大花金錢在公眾地方買廣告位為偶像慶祝生日,我想我們也有需要從粉絲的角度出發,理解他們為何會樂此不疲。 應援活動的獲得 因為Mirror風潮熱烈,過去兩、三年讀過不少鏡粉研究;徐沛筠的研究因為在多倫多進行,又結合了移民研究的角度,十分有趣。...

收看節目 香港取代杜拜,成為俄羅斯黃金最大交易中心。俄羅斯官方對外媒體《衛星通訊社》一篇報道指,香港今年8月從俄羅斯進口黃金數量,按月增加一倍至8.4噸,金額達6.5億美元,俄羅斯因而成為香港第四大黃金供應國,佔12%,排在阿聯酋、日本和中國之後。報道亦指香港進口俄羅斯黃金在今年五月刷新紀錄,達到 10.1噸,價值 7.5 億美元。2022年二月俄烏戰爭爆發,美國及歐盟隨即對俄羅斯實施一系列經濟制裁,同年六月的 G7...

在我的作品《異域》的後記中,我開始了對香港所面臨的困境反思探索,特別是通過被稱為夏慤村的浪漫悲劇角度去反省。在這個本來充滿活力的香港,自由逐漸被侵蝕,威權統治肆虐,這段敘事正是歷史的關鍵時刻。在以下段落中,我將討論反修例運動的影響、曾經許諾的「一國兩制」的崩潰,以及香港人在2020年6月30日制定的《國家安全法》下所經歷的生存危機。 2019年爆發的反修例運動,是對被認為是政府越權和試圖箝制香港一直以來的自由的重要呼聲。由於引渡法的修訂建議(許多人擔心這會為大陸的壓迫性司法制度打開大門)激發了這場運動,並在不同人群中獲得了顯著的支持。來自不同背景的市民在街上團結一致,揮舞橫幅,高呼口號,主張民主和自治。然而,在這股社會熱潮之下,卻隱藏著更深層的不祥預感;這正是不久後將籠罩整個城市的動盪現實的前兆。 反修例運動不僅喚醒了香港居民的公民責任感,也揭示了共產政權野心的殘酷現實。運動一開始只是要求立法改革,很快就演變成更廣泛的爭取人權和維護香港生活方式的行動。抗議揭示了人民的韌性和決心,然而這種反抗也引起了當局的暴力反擊。 香港與內地關係的核心原則之一是「一國兩制」。「一國兩制 」在中英協議提出,1997年回歸後實現。旨在維持香港的獨特身份,同時促進香港重新融入中國。然而,這項安排的現實證明是假象多於實質。圍繞反修例運動所發生的事件令人痛苦地表明,所做的承諾正逐漸被取消。 白色恐怖 大規模的抗議活動引起了國際關注,暴露了香港管治框架內的明顯矛盾。中國政府越來越激進的策略反映了其鞏固對香港控制的無情欲望,導致市民之前享有的自由受到壓制。《國家安全法》的頒布是這種背叛的縮影,將市民推入一個充滿監視、壓制和恐懼的環境,從根本上改變了香港社會的結構。...

(作者按: 此文原是英文論文 The Tragedy of Harcourt Village,將於本月26日在日本東京大學「雨傘運動十週年紀念會議」宣讀,現翻譯為中文,在《鏡遊集》先刊出。)...

▌[城市亂彈]畫家簡介vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。