收看節目 兩邊走走|第56集|2023.8.400:24 來自香港的難民,20歲少女曾入住英國難民酒店13:02 從積壓的難民審批數字,看英國處理難民的政策17:32 香港鯨魚之死,政府被指責任難卸20:38 中大校董會改組掀爭議,到底發生甚麼事?34:38...

收看節目 這兩年多,已經有十多萬香港人經BNO Visa計劃移民到英國。在不同的港人組織中,開始聽聞一些適應遇上問題的個案,部份更導致出現情緒或精神健康的問題。這些問題不單為一起生活的家人帶來困擾,更可能因處理不當演變成爭執,甚至暴力,直接破壞家庭成員之間的關係。▌求職感困擾 負面情緒要適當宣洩協助香港移民的組織 Trafford Hongkongers...

收看節目 隨著英國政府於2021年推出BNO 5+1簽證計劃,數以十萬計香港人移居英國,其中一部分人選擇落戶倫敦薩頓 (Sutton)。據估計,於Sutton定居的香港人已超過3000人,逐漸形成一個小社區,這對當地帶來了一定的影響。香港人在Sutton面對什麼問題? 圍爐的同時如何融入當地? ...

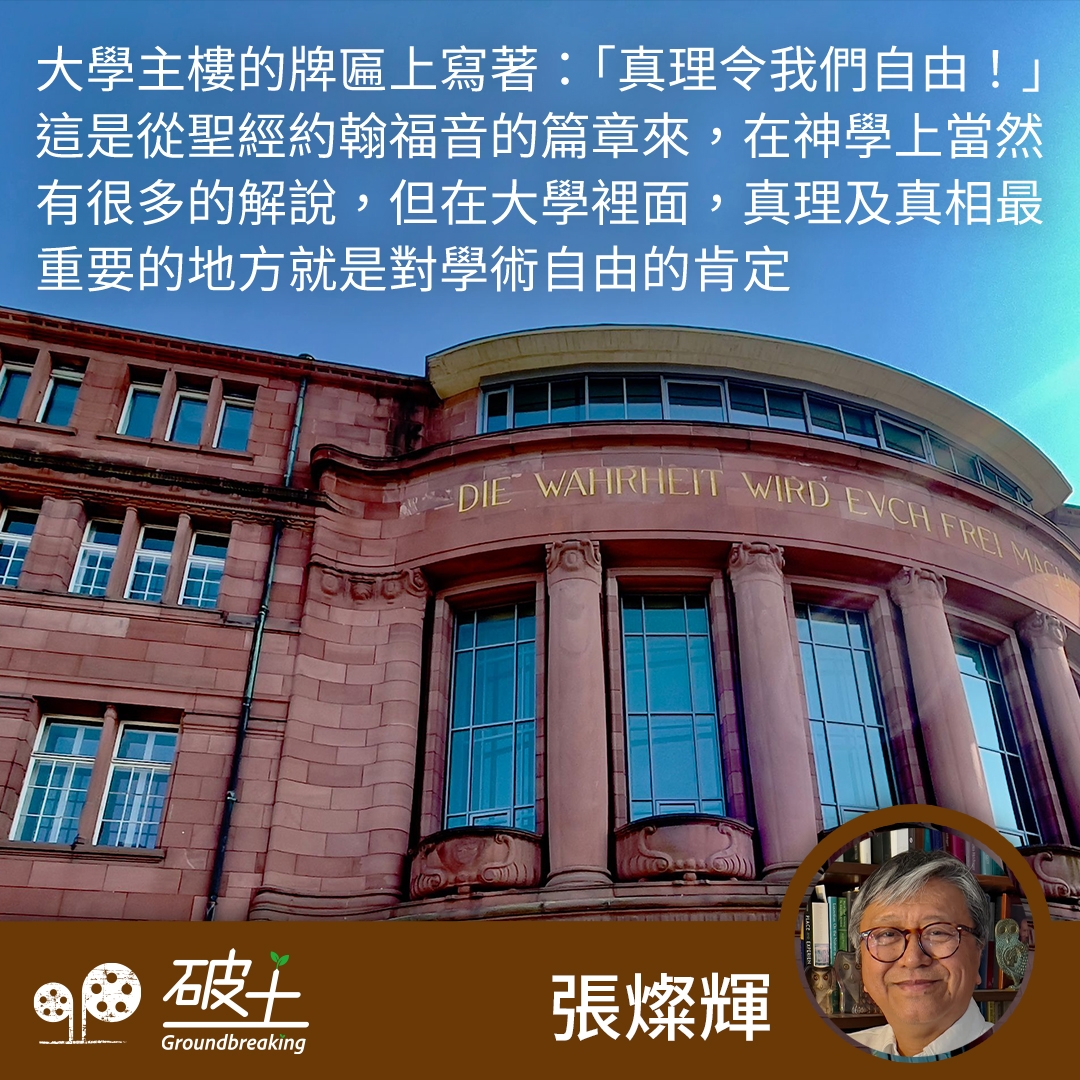

第三封信上篇 明慧: 感謝你的回信。你提出的問題十分重要,需要認真回答,但第三封信繼續説我從德國回來後的故事。「民主」、「政治人,知識人」與「民眾」的矛盾問題,可能是等到第18封信才能和你討論。你信下半部尖銳的提問大學教育本質、學術自由、社會責任,我會在之後的信回答。這些是大問題,是我們學術人和知識人要嚴肅面對的。在大學中經歷超過半世紀,所為何事? 轉眼已是第三次給你寫信,回顧人生路,今天想和你返回我的第二階段初起步的時候,由我博士畢業後從德國回港後說起。 冷戰氛圍下...

凌漸:剛讀畢你的第二封信,一閃而過的念頭,竟是你寫的那個年代,那個多麼讓人嚮往的年代,儘管我們都經歷過,儘管我們當時都沒下意識去經歷,就像那時我指著面前的唐樓跟我的兒女說:看吧,好好看吧,儘量用眼睛看吧,待你們長大以後你們再也不會看到的了。當時腦海浮起瑞士詩人凱勒(Gottfried Keller)〈夜曲〉(Abendlied)的最後一節:但我還徘徊黃昏的田間只剩將滅的星相隨:飲吧,眼睛,盡你睫毛所及承載世上一切金色!Doch noch wandl' ich auf...

第二封信下篇兩岸三地的際遇1977年我離開香港,初次見識到德國當地的學生運動,第一次經驗到他們的競選文化。同時期,香港的97問題還未出現,直至兩年後,香港前途始成為英國與北京的談判對象。但在這談判中,香港和香港人並不參與其中,我們香港人的命運不在我們自己的手裡。1997年中英租約期滿之後,英國再不能在新界有任何的統治權,在這個背景下,香港人為什麼從沒考慮這問題?在這環境下,香港究竟具備著甚麼意義?從少到成年,殖民地教育下,我們似乎自由的學習,在安樂窩中成長,但學校從來沒有真正的人文教育,香港歷史不是議題,中國和世界歷史和文化只是浮面的教過。在「借來的時間和地方」,我們「享受」這種割離大陸、台灣、亞洲和世界政治的「中立」環境生活。大部分當時的香港年輕人不知道也不太關心二次大戰後的政治危機、台海兩岸的戰爭狀態、冷戰帶來的第三次世界大戰的威脅、大陸50年代的殘暴政治運動和台灣「美麗島」事件,這些似乎對我們是太遙遠的事。1967年暴動後的香港,是現代香港的起點,在港的年輕人開始感覺到自己身份的問題。我當然也是其中一個。當時在德國,香港人不多。香港留學生通常到英語世界攻讀研究院,來歐洲德國或法國,首先面對的是語言問題。在自由堡大學(University of Freiburg )唸哲學的亞洲學生,大多是日本和韓國人,他們慕名而來研究胡塞爾和海德格的現象學,但其中也有來自台灣的。上世紀七十年代從台灣來的學生,有不少是台獨傾向。當時的台灣,仍是蔣經國的戒嚴時代,美麗島事件令很多台灣人受到很大的壓迫,反對國民黨便要離開家鄉到外地流亡。我當時便認識了幾位台灣朋友,有一位修讀博士學位的,讀了多年也未有完成,有一次我問他為什麼不寫完博士論文,他帶一點悲傷的回答:「完成了博士,就要離開德國,但我沒有家可回!」那時我不明白他的感受,因為只知我拿德國政府獎學金,完成學位之後便可以回家!我不想留下成為德國人,因為有家人在香港等待我回來。到現在,我才明白這位台灣朋友的悲哀!香港淪亡了,再不能回去。我們是流亡海外的異見人士。隨後到了70年代後期鄧小平改革開放,逐漸有大陸來的朋友,他們是第一批文革後出國的內地人,在大陸以教德文為生,來西德(當時德國還未統一,仍分東,西德)考察德文作為外語教育。和幾位相熟,從他們口中得悉文化大革命對他們的傷害,殘酷政治鬥爭令他們生活在人間煉獄之中。1976年打倒四人幫之後,大陸似乎露出一點曙光,我的大陸朋友當時相信最壞的日子已經過去了。後來認識一位同行來西德進修哲學,但他回想起文革時的慘痛經歷欲哭無淚, 他親眼看見中學校長被紅衛兵打死、英文老師被批鬥後得了憂鬱症,最後吊頸結束生命,他也被下放到農村再教育,過著飢餓無助的生活。後來他克服困難,文革後重返學術世界,並且到德國留學,之後成為大陸一個重要的海德格哲學學者。比起這些台灣和大陸朋友,我這香港人幸福得多!我們習慣自由,有法治保護、個人權利受尊重。我們不理解在獨裁強權下生活是怎樣的。我對文化大革命的認識是看陳若曦的《尹縣長》而來,理論是從《七十年代》文章得知,但從這些朋友的敘述當中,文革災難是真實的,不是小説和報道。香港的政治打壓,從2014年雨傘運動到2019年,再到今天,未見減褪,而且力度愈來愈大,愈來愈高壓,這股政治低壓槽在過去幾十年的香港從來沒有出現過。香港一直得天獨厚,擁有和平、安全和穩定的環境,反之,與我同時代出生的人,無論是大陸或是台灣,他們所面對的經歷都是我們從未想過,從沒經歷過,他們所受的痛苦,是我們香港人無法想像的,他們面對的悲慘景況我們亦無從感之。當然,2019年之後,我們便知道,這慘痛悲傷我們不能避免,而今都在我們的面前! 公民參與塑造社會在德國我亦同時經歷了德國人的公民選舉,競選期間不同黨派的政治家和政客會走到大學及市集裡演講,給他們的選民講解自己的政綱和論點。在自由堡的競選演講,在電視看到國會的辯論等等,都是我在香港沒有經驗到的。那時我才發覺德國在戰後的發展裡,是一個真正民主模式的開放社會,公民參與政治這種現象我是從未感受過的。作為一名海外留學生,他們的政治活動我不能參與,但作為旁觀者,我深切明白到透過每個公民自身參與的重要性,讓德國人知道這個屬於人民的投票權可以如何改變整個社會。我還記得將近離開德國的時候,在電視中常看到當時西德總理舒密特Helmut Schmidt,在最後一天的國會演說中說:投票結果他的黨輸了,在他完成了這最後一天的德國總理工作後,第二天他就變回漢堡的一名普通公民。換句話說,參與政府工作的時候,他的身份是總理,當他完成總理的職責時,他就變回公民身份。他的這番說話對我感受殊深,至今依然歷歷在目,印象難忘。當權者是透過人民和憲法賦予權力,是要服務人民,而不是控制人民,更不能戀棧權貴。參與政治活動是德國人作為公民非常重要的部份,至今德國人對二次世界大戰為世界帶來無比災難和痛苦還存著深深的罪咎感。當時東西德還未統一,但前往參觀慕尼黑達豪(Dachau)集中營時,我發覺德國人從沒有忘記這段歷史。在對歷史不遺忘的同時,德國人對上世紀由專制政權製造出來的舉世災難、知識份子讓一個政黨以口號帶領人民步向災害,依然有所警惕,深深悔咎。現時德國境內還有不少集中營博物館開放予公眾憑弔:不能忘記歷史。獨裁者從來只是滿足一己的權力私利,永遠不會真正為人民建立自由和諧幸福的生活。中英談判下的香港一代我在80年代初中英談判開始時,對香港問題仍然一無所知,1979年到1980年期間我在德國才知道香港的情況,北京和倫敦即將就香港前途展開談判。大學時代,唐君毅老師所說的花果飄零,再加上理解到過去一百多年來西方列強對中國帶來災難,我感覺到這個談判將會帶來一個結果,那就是香港是要回歸大陸:但是一個資本主義的香港要回到共產主義的極權大陸。這如何可能?明慧,...

收看節目 在香港連根拔起,來到英國落地重生。找工作應是大部分移英港人遇到的問題。「英文程度不賴,又高學歷,在這裡工作就沒有煩惱?」莫宜端告訴你,即使是重操香港的故業,這些其實都是假象。 搵工要有一份「屢敗屢戰」的念力,有工做的,亦要學「做鹽」,香港人,加油! ...

前言: 我在第一封信末曾提及,之後討論的內容是以我過去45年的經歷為引子,以帶出討論的議題。早在2017年我已構思這本書,回應40年前《將上下而求索》第一版,而首四封信文稿,亦於2018年已寫好。 但2019年香港的巨變和淪亡,令我覺得要有必要重新審視立場和思考方向。2019年正如上世紀的Holocaust(猶太大屠殺),對西方知識份子是重要文化、政治和哲學思想的分水嶺;對我們來說是存在的覺醒:「香港人」是什麼意思?從1949年到2019年,對在香港出生的我是什麼的經歷?從殖民地到極權專制對我的生命有何影響?作為流亡知識份子,如何面對過去和將來?這些議題2019年前是沒有出現的。 我絕對沒有資格像李怡先生,能寫出《失敗者回憶錄》,因為我參與政治有限,也沒有全面認識共產黨。我只是一個在香港出生、資質平庸、領悟力一般和沒有背景的人,但因緣際會在這自由法治的地方成長、憑自己努力唸大學、拿獎學金讀博士,回來母校香港中文大學當教授至退休。這些已經在第一封信序言談到,不贅。 以後的十九封信,並不會直接回應《將上下而求索》的每一課題。回首這本少作,儘管感受、方向至今未改,但信中的論述顯然是理論層次不高和不成熟,相隔幾十年後肯定有不同看法。想強調的是以下之反省和思考,是無數與我同年香港人經歷其中一個而已,相信比我更有深度和文采的朋友很多。如果有獨特的觀點就是我作為一個哲學學生和老師的經歷。...

收看節目 兩年來,不少香港藝術家定居英國,繼續耕耘創作,在這片以豐沃多元而聞名的異鄉土壤,藝術家是如魚得水 ,還是更步步為營?孕育出來的新作品,和以往又有什麼分別呢? 這一集的主角是「二犬十一咪」。她從來都是一位難以歸類的多媒體藝術家,曾被藝評人形容為「甜美的恐怖分子」,二犬涉獵文字、繪畫、錄像、音樂的創作,更是活躍離島區的動保分子。 多年來以駐場藝術家身份遊歷世界各地,從沒想到兩年前到倫敦之後,疫情及防疫政策令她有家歸不得,唯有再深度探索這個已拜訪過多次的文化大都會,由一紙一筆開始,慢慢重新建立她和兩隻愛犬的小天地。 更意料不到的是,幾年前才開始學習的手碟(HandPan)音樂,會在這裏找到一群追求靈性體驗的知音,亦令她獲得多次演出的機會。但她從未忘懷自己多年經營的視覺藝術,開始實驗將映像詩句及裝置藝術融入音樂表演,希望在這邊尋找一條創作的新出路。...

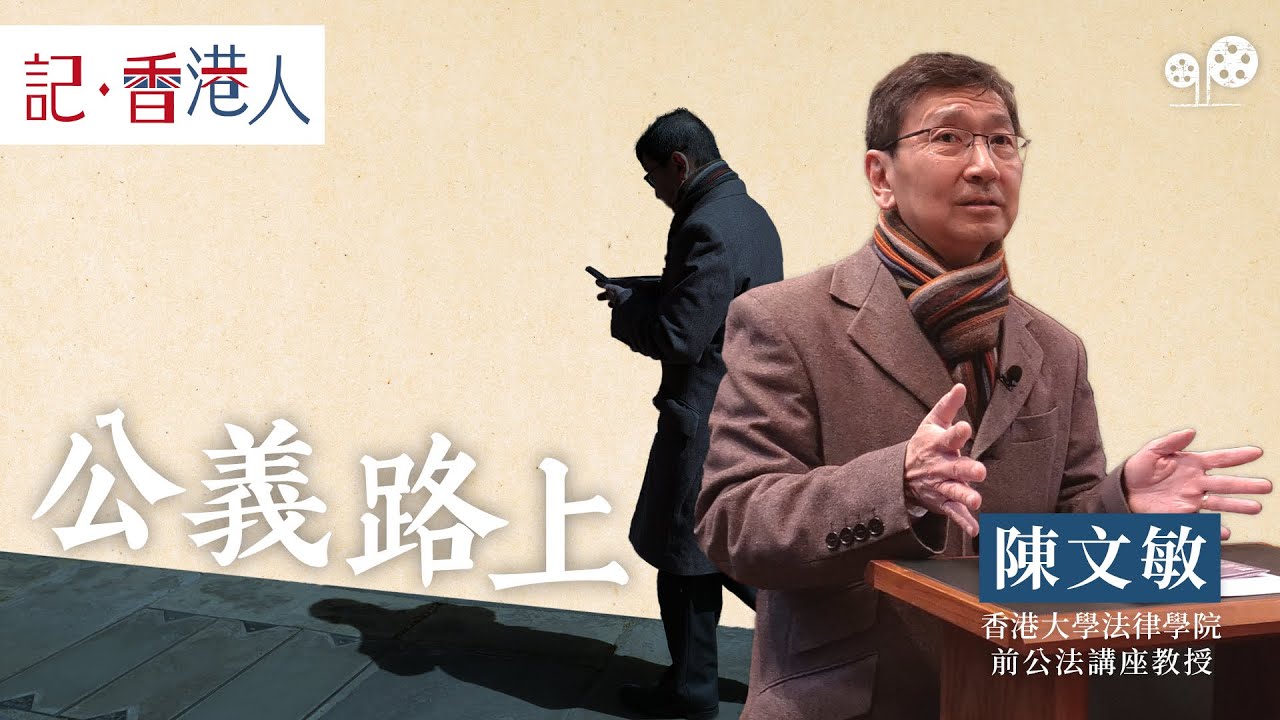

收看節目 法律學者陳文敏帶你遊倫敦;法律是一把雙刃劍,既可保障,又可遏制權利;《國安法》下未審先判,但不能放棄在制度內爭取公義 《記・香港人》第二集的人物是陳文敏,他專長研究人權、憲制和行政法,2002年至2014年曾任港大法律學院院長,為歷任中任期最長。1981年港大法學士畢業後,他到倫敦修讀碩士,當年選修人權法,屬冷門科目,但後來人權法成為香港重要的法律。 今日重遊故地,陳文敏為觀眾介紹倫敦重要的法院及與法律相關的地點,講述英國普通法發展及背後的精髓 – 公義。...