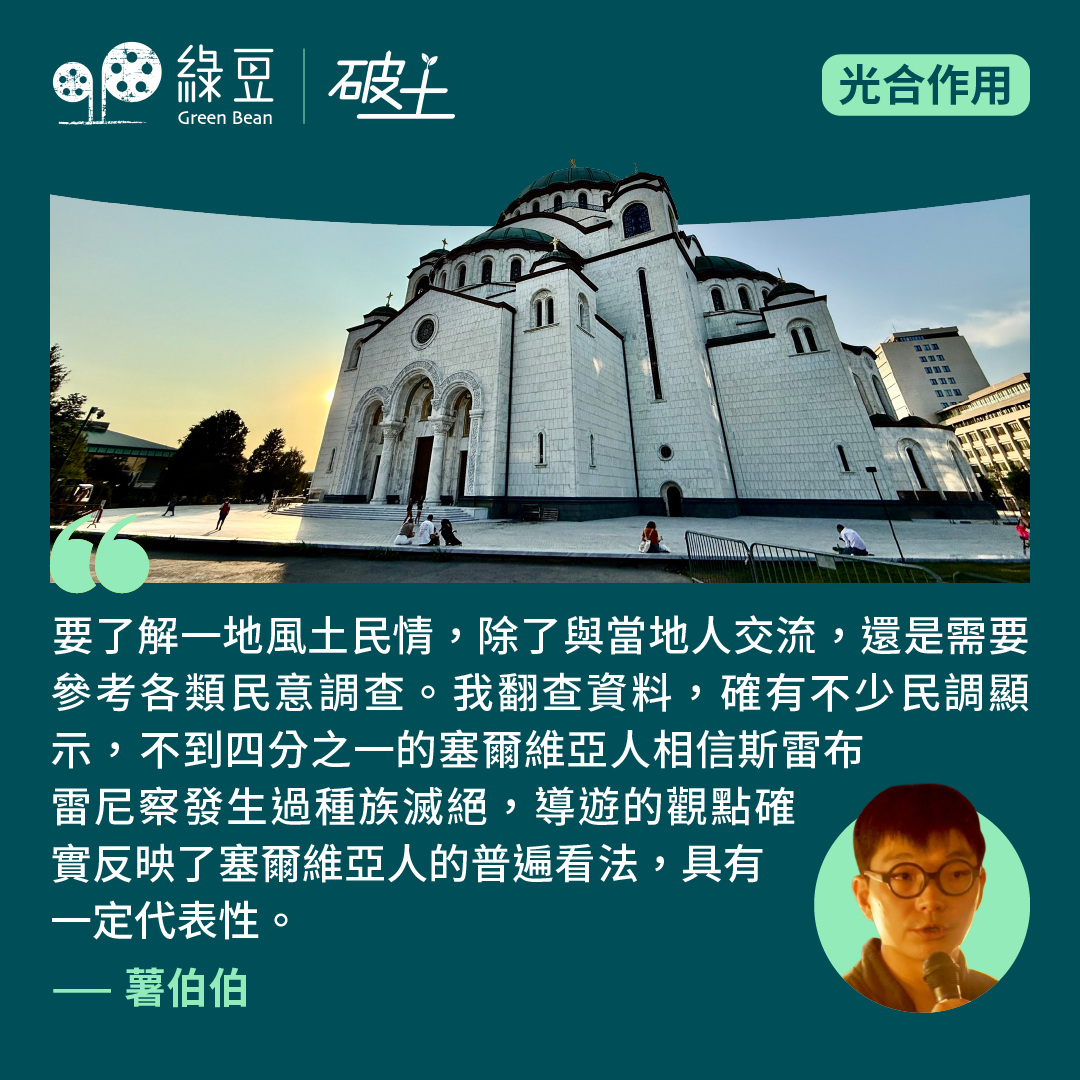

我在塞爾維亞首都貝爾格萊德,參加了一個「免費導賞團」,原以為只是尋常了解當地風土民情,導遊卻不斷宣揚其政治立場,與我之前所理解的歷史又大相逕庭。在我聽來,雖然甚為礙耳,但來都來了,也想聽聽當地人的看法。 導遊主動提及 1995 年 7 月波斯尼亞戰爭期間,塞爾維亞所實施的種族清洗。他聲稱該事件頂多只是「戰爭罪行」,卻絕不構成「種族清洗」。他如此辯稱:「在斯雷布雷尼察(Srebrenica)遇害者『只有』五千人(實為八千人),不否認這是戰爭罪行,但絕不能稱之為『種族清洗』。」 為甚麼不算種族清洗?他的論點是:「如果這樣也算『種族清洗』,便是『貶低』二戰期間猶太人的苦難,同時亦會『貶低』土耳其對亞美尼亞人的種族滅絕,以及目前加沙的情況。」接著他又補充:「倒是二戰時期,(親納粹的)克羅地亞對塞爾維亞人的屠殺,才稱得上真正的種族滅絕。」...

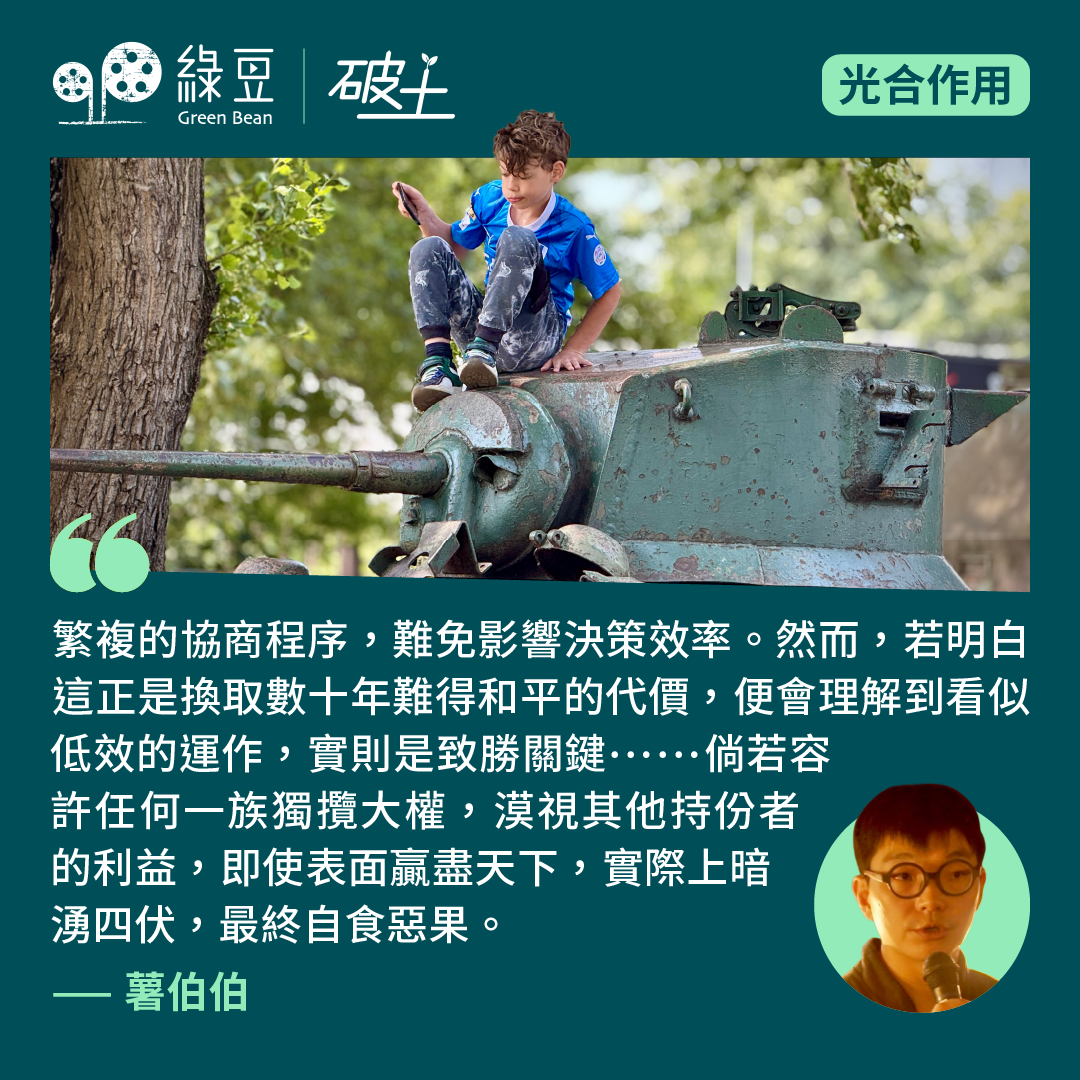

在波黑境內,有一處地方遊客稀少,但我卻特別想親眼看看,民宿主人第一句居然問我是否因公幹而來。此地名為布爾奇科(Brčko)特區,成立原由可說是情非得已。讀者先應找來「波黑分區地圖」(直接搜尋引號內文字),即看到塞族共和國及波黑聯邦之間,有一個獨特的交匯點,形成了塞族共和國東西兩部分唯一的狹窄通道。任何一族掌控此地,必然損害他方利益,有礙和平進程。 多族共存的神奇特區 1995年《代頓條約》簽訂後,各方刻意把這個地方的地位懸而未決,改由國際仲裁及協商處理。特區的成立,往往涉及外國勢力,此處亦不例外。由美國主導、聯合歐俄英等勢力,以及與當地三族協商後,特區的具體規則得以確立。根據憲法規定,布爾奇科特區擁有獨立的議會、法律及司法制度、行政權力,並非等同其他兩個政治實體,而是高度自治。轄下約八萬居民,多族共存,沒有任何一方能夠壟斷控制權。 儘管共融看來刻意經營,卻正是其設計概念。我認識了從事項目發展的 Zladin,他指出教育制度是布爾奇科特區的一大優勢,能夠滿足不同族群需求,在波黑兩個實體中實屬罕見。特區學生可自由選擇修讀波語、克語或塞語,亦可選擇學習拉丁文字或西里爾文字。Zladin補充說:「歷史議題向來敏感,但這裡的教科書是各族群均能接受,部分過於敏感的議題暫且擱置。」 我問他按語言和族群分班,會否加深隔閡。Zladin 思索片刻答道:「其實剛好相反,正因這種分隔,反而更加團結。」他還舉例說:「好像我們家,本身是波斯尼亞克族人,但我的兒子最要好的兩個朋友,一個是塞族人,另一個是克族人。」而在他兒子的學校,亦沒有出現所謂「一屋簷下兩所學校」(two...

波斯尼亞及黑塞哥維那實行高度分權制度,在不同層面均有體現。例如在同一國家,同時有三位總統,分別代表塞爾維亞族、克羅地亞族及波斯尼亞克族。全國分為兩個實體,即塞族共和國(Republika Srpska)和波黑聯邦(Federation of Bosnia and Herzegovina),另外還設有一個叫「布爾奇科」(Brčko)的特別行政區。 我發覺跟波黑公民交流時,不少人往往強調,上世紀九十年代的戰爭,不能簡單歸類為族群或宗教衝突。有兩名波黑人都用同一個比喻跟我說:「如果你發現任何一本旅遊書或歷史書,聲稱上世紀的戰爭是族群或宗教之戰,你可以把它扔進垃圾桶(或河流)。」不過在劃分權力時,民族因素始終是首要考慮。...

在巴爾幹地區旅行時,特別是在一些遊客相對較少之處,當地人總愛問外國人如何看待他們的國家。在波黑每次被問這個問題,我只要說出一個答案,對方的眼睛就會發亮,彷彿你真的很懂的樣子。 我說:「我喜歡波黑的 Ćejf。」 對方就會說:「呀,想不到你連這個也知道!」 接著他們請你描述何謂 Ćejf,這是一個陷阱,因為無論如何回答,他們都不會收貨。唯一能令波黑人滿意的解釋,就是強調這個字無法用其他語言來解釋。 我喜歡這種「迷失在翻譯」的概念,難以用其他語言準確表達出來,例如丹麥語中有所謂「hygge」、克羅地亞語的「fjaka」、西藏語的「le」,或香港語的「hea」,都是難以在三言兩語之間完全解釋清楚的獨有概念。...

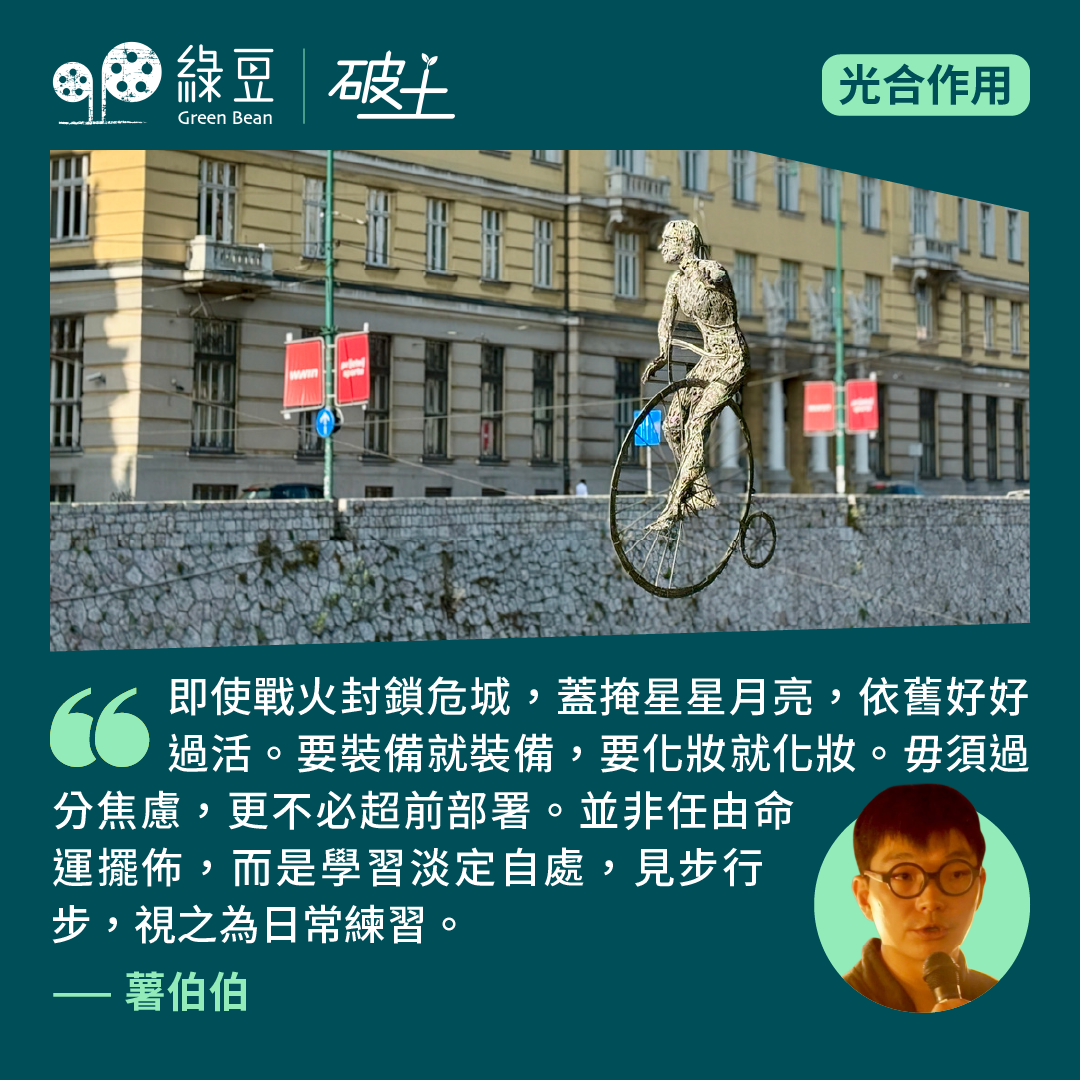

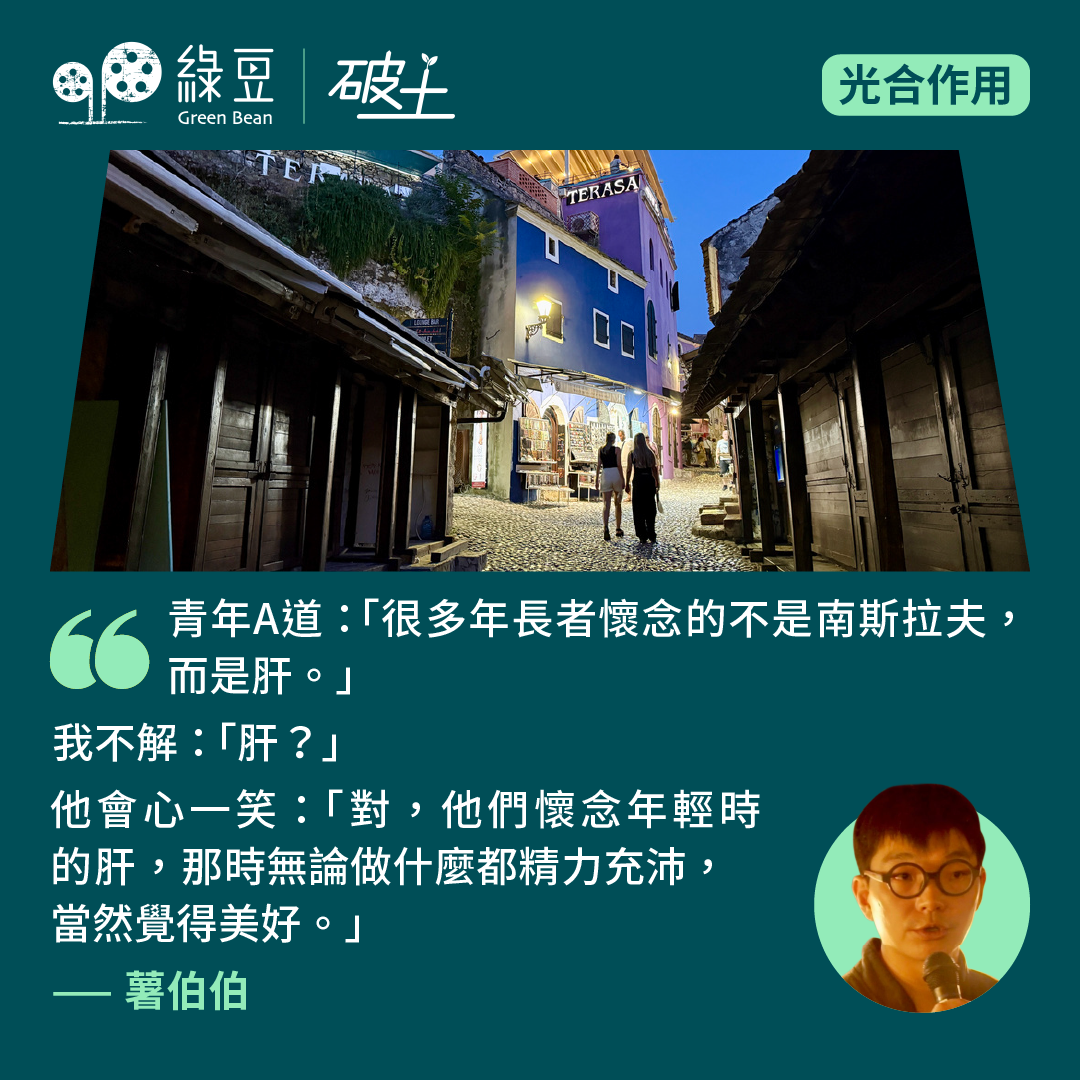

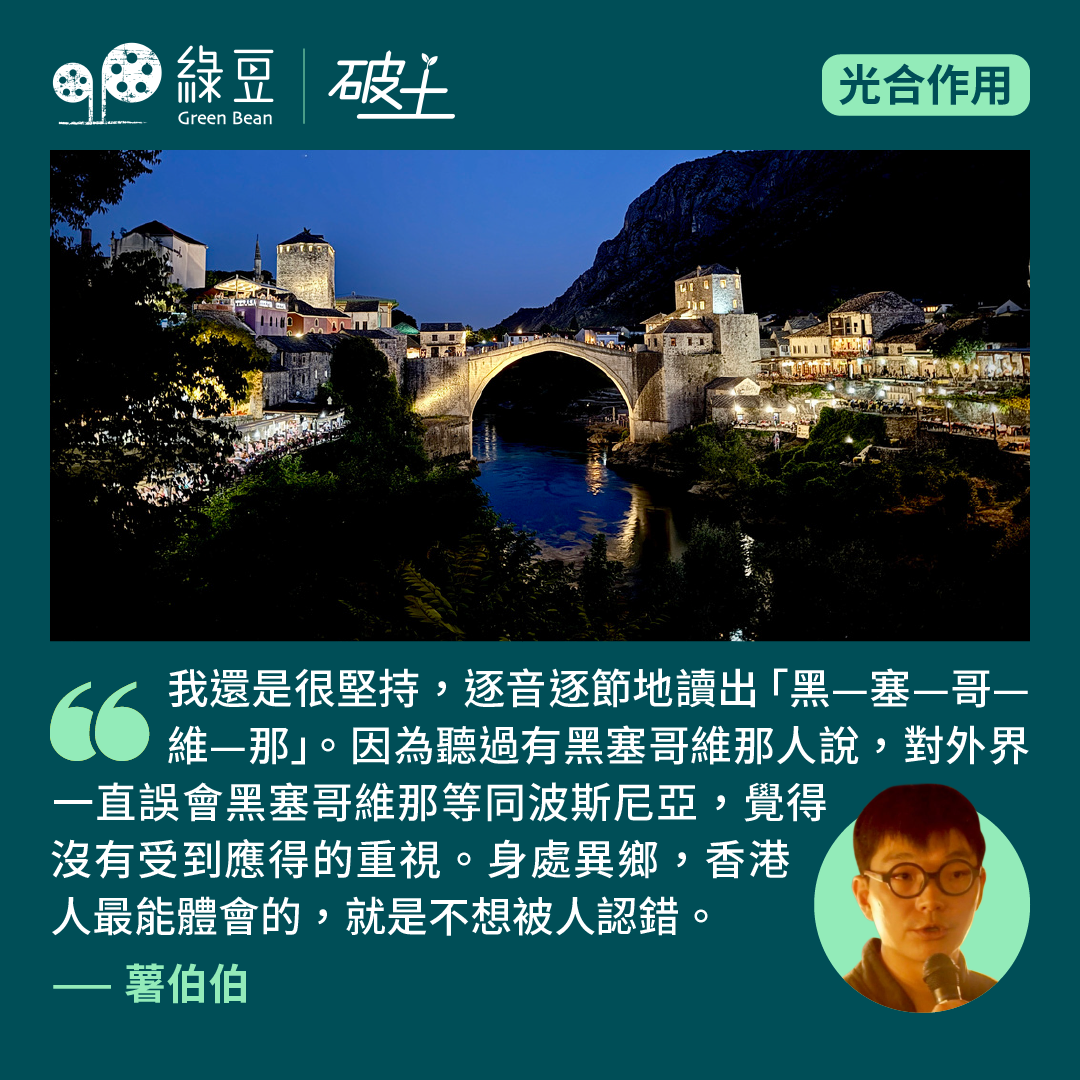

在巴爾幹半島旅遊,最深刻的印象,莫過於城市中隨處可見的頹垣敗瓦。戰爭雖然結束已逾三十載,但廢墟依然散落街頭巷尾,毋須刻意尋覓。有些外觀雄偉的建築,細查之下,原來昔日是商場、學校、醫院等民生設施,如今卻默默無聞,像是被時光遺忘。說得詩意一點,它們猶如城市的紀念碑,提醒世人別忘戰爭帶來的創傷;然而現實地想,如此狀態也是無可奈何。我猜「探廢」這類旅遊活動,應該不會流行,因為廢墟太普遍,反失卻獵奇心。巴爾幹的外地遊客,總會不自覺地追蹤戰爭的痕跡。例如在摩斯塔爾(Mostar),走過的老橋(Stari Most)是克羅地亞軍隊炸毀後重建而成。途經一座墓地,碑上的離世年份,全都定格在 1993 年。墓園不遠處還有一所種族清洗紀念館,記載著那段慘烈的歷史。在死亡與生活之間尋求平衡到了波黑的首都薩拉熱窩,A 半開玩笑地說:「歡迎來到地獄!」當時氣溫高達 35 度,濕度只得...

香港人對身份認同這課題,應該特別多反思,所以亦很有興趣了解他人的身份歸屬。記得一次到訪巴勒斯坦,遇上一名居於定居點的猶太裔大叔。他反覆強調當地的巴勒斯坦人其實是阿拉伯人,其後與一位巴勒斯坦友人談及此事,他坦言自己在種族上屬阿拉伯人,在土地歸屬上則是巴勒斯坦人,但他不禁質疑:「為何一個殖民者(指定居點的猶太人),如此執著於否定我們與這片土地的聯繫呢?」 忘了從哪裡讀來的一句話:「巴爾幹半島產生的歷史,遠超其所能消化。」巴爾幹的身份認同,自然也份外複雜。在波斯尼亞和黑塞哥維那(Bosnia and Herzegovina)的古城莫斯塔爾(Mostar),認識了 S。他看上去像伯伯,但實際居然只有48,蒼老得令我要再三確認年齡。 在波黑,人口主要分為三大族群,各族又與其宗教緊密相連:塞爾維亞人(東正教)、克羅地亞人(天主教)和波斯尼亞克人(Bosniak,伊斯蘭教)。S 生於波斯尼亞克族群,但本身不是穆斯林,而是無神論者。儘管他在文化層面認同波斯尼亞克的身份,但在宗教信仰上卻有所分歧。地域上,S...

轉眼間來到「波斯尼亞和黑塞哥維那」(Bosnia and Herzegovina),這個國家的中文簡稱為「波黑」,英文非正式的縮寫則為「B&H」。不過無論國際媒體,還是在巴爾幹地區遇到的旅客,大多直接稱之為「波斯尼亞」,忽略「黑塞哥維那」的部分。 「波斯尼亞和黑塞哥維那」這個國名難記,其行政架構亦相當複雜。雖然兩者同屬一國,但波斯尼亞並不包含黑塞哥維那,後者亦非前者的附屬地區。黑塞哥維那人會因被稱為「波斯尼亞人」而感到不快。 在巴爾幹地區遇到旅客,互相問及行程,凡涉及「波黑」,對話經常如下: 問:「你之後打算去哪裡?」 答:「我想去『波斯尼亞和黑塞哥維那』。」...

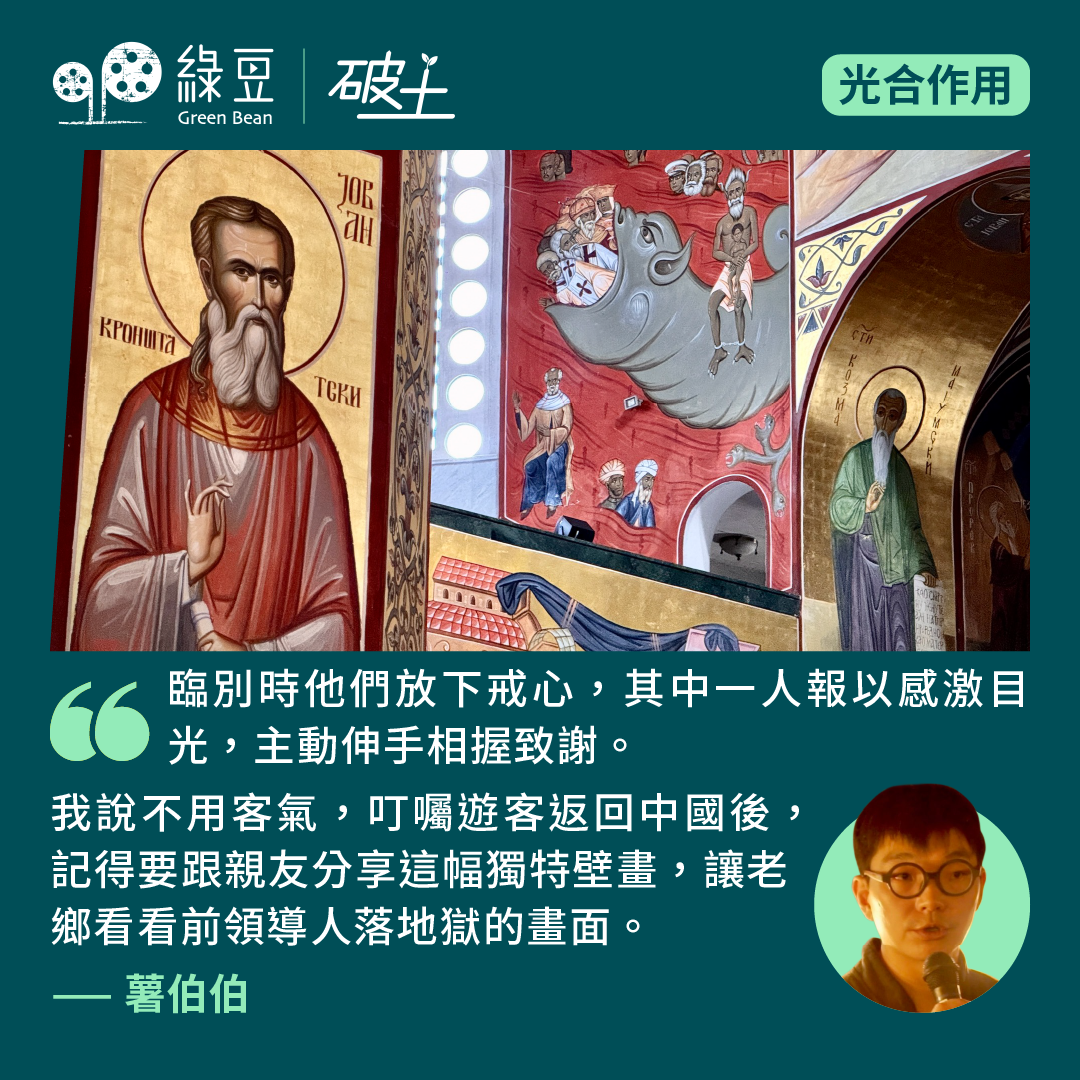

黃昏時分抵達黑山共和國首都波德戈里察(Podgorica),先找旅館,翌日一早起床,最想親眼看看一座教堂,名叫基督復活大教堂;堂內特別之處,是一幅「人物在地獄燃燒」的壁畫。 我把相片傳給好友看,她一眼就認出壁畫上的人物,是馬克思及恩格斯;另外還有一人,是南斯拉夫前獨裁者鐵托。三個共產主義關鍵人物,一起在火海燃燒。 教堂出現如此入世的主題,教會領袖當然受到非議。復活大教堂的神職人員一方面說教堂不能決定「誰該上天堂,誰該下地獄」,但同時堅持指出「馬克思、恩格斯以及鐵托象徵著共產主義的邪惡」。畫作出自誰手,至今仍未公開。不論共產領袖風評如何,但鐵幕國家崩潰,始終有個好處,就是即使壁畫引起幾大的爭議,但由於屬於教堂內部事務,外人也無權干涉。 我倒是想起泰國中部的素攀武里府,寺廟的壁畫也有不少「入世」主題,例如叮噹(即所謂「多啦 A 夢」)、憤怒小鳥。據說如此破格設計,可吸引小孩到訪寺廟,接觸佛教。黑山的復活大教堂,亦同樣因為這幅前領袖下地獄的壁畫,登上了國際新聞,獲得不少名氣。 助中國旅客開眼界...

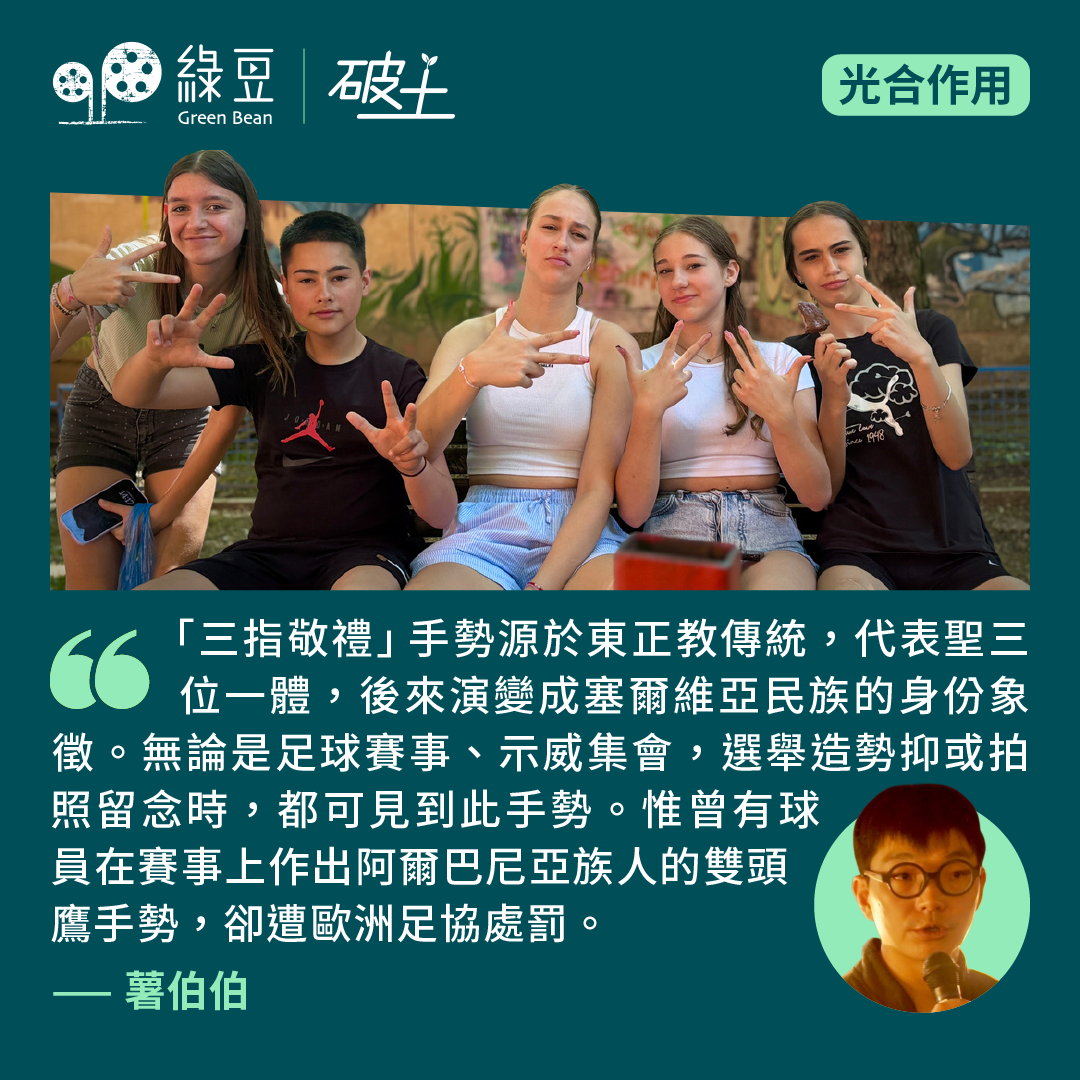

科索沃在 1991 年舉行獨立公投,支持率達 99.98%,但考慮到該次公投被佔人口十分之一的塞族人杯葛,所以合理地推論,支持與反對獨立的比率約是九比一。那麼科索沃境內的塞族人支持甚麼呢?他們支持把科索沃納入塞爾維亞版圖,部分人甚至支持建立所謂「大塞爾維亞」。 兩族人有著截然不同的歷史,最顯著的差別在於宗教信仰。塞爾維亞人以東正教為主,科索沃的阿爾巴尼亞族人則信奉伊斯蘭教。民族議題向來敏感,出現了不少懸而未決、曖昧不明的狀況。例如在首都普里什蒂納市中心,矗立著一座廢置的東正教教堂,名為「救世主」。教堂停用多年,但科索沃政府不敢輕舉拆除,深怕觸動塞族人的神經,教堂儼然成了黃金地段中的獨特廢置景觀,四周長滿了草。有天我嘗試穿過草叢,想入內一探究竟,可惜大門上鎖。從縫隙窺探,教堂建築完整,內部卻完全空置,猶如東正教「飛地」,突兀地佇立在伊斯蘭教領土之上。 一座橋分隔兩族 然而論及科索沃最獨特的城市景觀,非北部的米特羅維察(Mitrovica)莫屬。城中有一座橋橫跨伊巴爾河(Ibar...

在科索沃的街頭,有一個在其他國家少見的現象,就是美國國旗隨處可見。雖然未去到旗海飄揚的地步,但在不少街角、商店或官方建築物,都可見花旗的蹤影。 我在科索沃首都普里什蒂納,旅館老闆的父親 Avni 年約六十,英文說得非常流利,閒談間我問他對美國觀感如何。在歐洲旅行時,我也問過不少人類似問題,大多答得不冷不熱,頂多回句「還可以吧」。Avni 的回應卻是毫不猶疑,斬釘截鐵地答:「Excellent!」即使當年美國領事「千福 BB」 願意在香港冒險去明將壽司食紅豆軍艦,也難以爭取到香港人一句...