筆者近日看了2025年奧斯卡最佳國際影片《我生如是繼續》(英譯:I'm Still Here、葡萄牙語:Ainda Estou Aqui,2024)。電影建基於真實事件,講述1970年代巴西軍人獨裁統治時期,被視為異見分子的國會議員魯本斯‧派瓦遭當局帶走,從此下落不明,其妻子尤妮絲多年來堅持尋找丈夫的消息。直至25年後,已轉型為民主國家的巴西政府,才向她發出丈夫的死亡證明。雖然施害者仍未被追究刑責,但官方承認受害者的死亡,至少為問責打開了一道縫隙。 所謂強迫失蹤,是指國家機關,或在其授權、默許下,剝奪他人的人身自由,並拒絕承認或隱瞞其命運與下落。這種行為具有雙重傷害:受害者被禁錮而得不到法律保護,往往遭受酷刑;其家人則在無盡的等待中承受折磨,既無法確認生死,也無從悼念。電影中,尤妮絲在收到丈夫的死亡證後,沒有憤怒,只有如釋重負地說:「強迫失蹤是這個國家最殘忍的手段之一。怎麼會有人闖進你家,強行帶走你的丈夫,然後說他消失了?」這句話,道出了無數受害者家屬的處境。 聯合國20年前通過公約...

(筆者按:我在2023年初在綠豆《鏡遊集》刊出第一封給年老明慧的信,差不多要三年才完成二十封信,最後結集成書,今年二月台北國際書展面世。這篇短文是我一些反省,也在此感謝綠豆給我空間發表我的文章。) 一九七七年我和周兆祥合寫《將上下而求索》,那時我二十八歲,剛從中大哲學系畢業不久,正準備赴德國攻讀博士。我們虛構了一個叫明慧的年輕人,把自己對人生的困惑與思索寫成二十封信。那本書後來成為香港高中的參考讀物,陪伴了幾代年輕人走過迷惘的歲月。 近半世紀過去,我在英國聖奧本斯的書房裡再次提筆。窗外是異鄉的樹林,不是馬料水的山色。我已過七十,父母早逝,師長凋零,連我深愛的城市也面目全非。這一次,我要寫給年老的明慧——也就是寫給同樣走到人生晚年的讀者,寫給我自己。 書名從屈原換成了晏殊。「路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索」是少年的壯志,前路無盡,時間充裕,什麼都可以慢慢來。「夕陽西下幾時回」卻是暮年的喟嘆,日頭已斜,問的不是路有多遠,而是天黑之後還有沒有明天。 兩本書的距離不只是五十年 當年寫《將上下而求索》,我談人生處境、痛苦幸福、生命意義、愛情本質、自由超越,題目很大,口氣也大。那時候我相信人可以選擇面對命運的態度,可以在荒謬的宇宙中自我賦義。存在主義的教科書都是這樣說的,我也這樣轉述給明慧聽。 但那些話說得輕巧,因為我還年輕。死亡對二十多歲的人而言是抽象的概念,是哲學課堂上的議題,不是每天早上照鏡子時逼視你的現實。我父親五十四歲死於車禍,我當年以為那是意外,是命運的捉弄。現在我比他活得更長,才明白死亡從來不是意外,而是必然。差別只在於你什麼時候真正意識到它。...

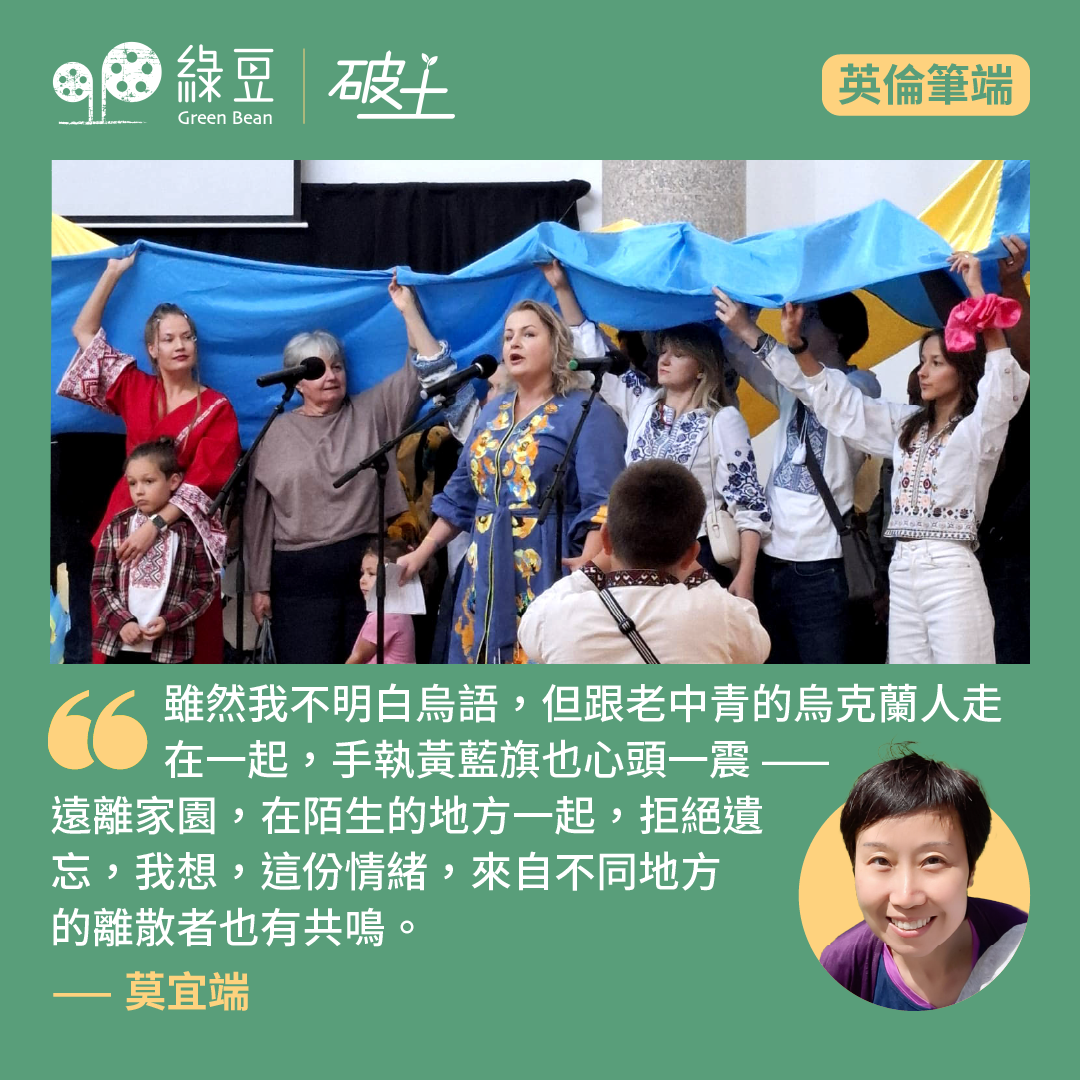

移英後入了多個whatsapp群組,其中一個由一位移英社工街坊發起。群組甚少講飲飲食食,反而多發放不同的社區活動,例如不同族裔的節慶、小城盛事等。八月就提醒大家,被戰火蹂躪三年多的烏克蘭,將會在市中心的大教堂舉行第34周年的獨立日活動。8月24日星期天走進會場,見到負責的婦女居多,也有不少小朋友,穿上烏國民俗服Vyshyvanka(維什萬卡:一種以細緻刺繡為特色的寬鬆襯衫)走來走去,很多女士還頭戴花環。在黃藍色調映襯下集會開始,主辦的向日葵學校,是在離散烏克蘭人捐款和英國市政府資助下成立,旨在教導年幼的烏克蘭裔孩子國家的語言、文化、歷史。有點像在英國多個城市都有華人設立中文學校、南亞裔人士如斯里蘭卡族群設斯里蘭卡語學習中心,努力在異鄉傳承祖家的文化。 拒絕遺忘儀式一開始,司儀邀請在座每一位,不論是烏克蘭人還是其他族裔人士,一同出來手牽著黃藍國旗,由會場步行入場外。雖然我不明白烏語,但跟老中青的烏克蘭人走在一起,手執黃藍旗也心頭一震 ——遠離家園,在陌生的地方一起,拒絕遺忘,我想,這份情緒,來自不同地方的離散者也有共鳴。隨著旗幟緩緩升起,烏克蘭國歌奏起。這幾年,因烏克蘭被俄國入侵,才多了聽這調子。其中唱到「烏克蘭的榮光沒有消失」("Shche ne...