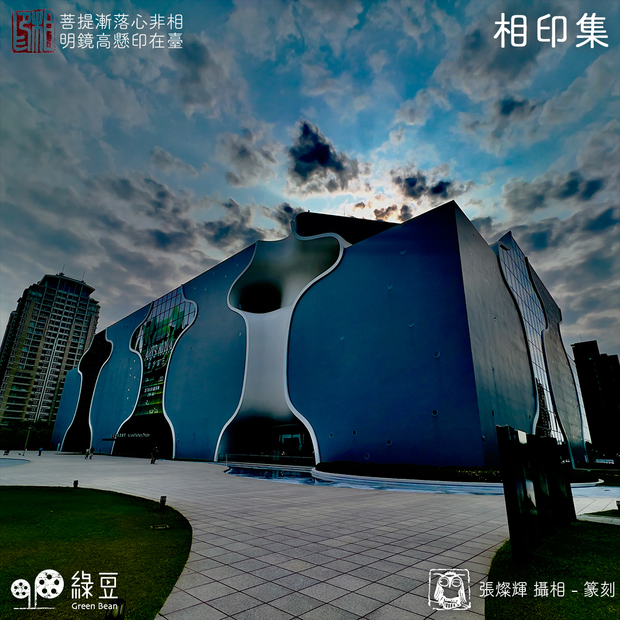

伊東豐雄的國家歌劇院與安藤館完全不同。從伊東開始構思到落成啟用,歷時超過十年。歌劇院是公共領域,藝術文化活動的場所。音樂會、舞蹈表演、歌劇在劇院不同的演奏廳演出。儘管劇目和音樂可能源出古典時期,但聽眾和表演者是21世紀的人,不需要在傳統的演奏廳表演,而是在當代的建築物中呈現;與台北中正紀念堂的傳統國家音樂廳相比,台中的是當代的,面對將來的設計。進入歌劇院,便是進入伊東流動的建築,館內找不到凝結固定的幾何圖形,沒有正方形,當然沒有安藤的三角形,而是柔軟的圖像。 ▌[相印集]作者簡介...

如果喜歡建築,到台中至少有三座建築物一定要看:貝聿銘在東海大學的教堂、安藤忠雄在亞洲大學的美術館,和伊東豐雄在台中市的國家歌劇院。三位是世界級的建築大師,三座建築都各有不同的風格。安藤忠雄概念很簡單,以原始幾何正三角形為基本,發展出對光和空間的建構,簡約但極講究的建築物料令美術館成為台中的建築地標。我覺得每期的展覽不是最重要,在館內感受光與空間,便知道整座建築物本身就是藝術品。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

菩薩寺不在山林野外、不是傳統佛寺建築,而是在台中市區一座三層三合土建築物內。雖不似台北法鼓山的農禪寺,但一進入菩薩寺,便感覺一種寧靜舒雅、佛法莊嚴、明心見性的世界。寺內有不少佛和觀音像,全部不巨大,簡潔的空間設計,配上屋內外的綠色植物,有淙淙流水和水池,蘭花遍布佛像中,令人忘記外在繁囂的城市,絕不世俗。當代的宗教建築,無論是基督宗教或佛教,和傳統有明顯差異。宗教如何融入現代世界和人的生命中是有性格建築師的挑戰,農禪寺的姚仁喜如是,菩薩寺的江文淵也一樣,二十一世紀佛寺當然不能像台北的龍山寺。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

如果你沒有到過法國凡爾賽宮、美國國會山莊、巴黎羅浮宮博物館,台南奇美博物館肯定令你大開眼界。這所宏大的博物館,除了中文語言外,沒有一樣東西是屬於中國,全部都是西方的。弘揚西洋藝術是奇美博物館的主旨。但請不要看不起這些「複製品」,儘管博物館前的阿波多噴泉是抄襲凡爾賽宮,通往博物館大橋上十二希臘神祇石像不是原裝,但全部是認真再次創造的。館內的繪畫和雕塑不是最一流的藝術家作品,這裡沒有西方文藝復興期頂尖級畫家作品,但也有二線藝術家的原創作。進入展覽廳猶如到了羅浮宮博物館。展出油畫和雕塑絕不是深圳大芬村的A貨,而是有藝術價值的原創作品。羅丹館的展覽是原創的,我在其他西方的博物館沒有看過。音樂館所藏的弦樂器更是世界之最,其中有安東尼奧·史特拉第瓦里(Antonio Stradivari)18世紀的名琴,是館中最珍貴的藏品。單看這些價值連城的名琴已值得到訪。奇美博物館是台灣企業家許文龍先生一生無私的奉獻。這博物館是華語世界中獨一無二,舊香港沒有,大陸也沒有,台灣也只有這嚴肅的藝術文化建設。下次到台南旅遊,除了看鄭成功遺跡外,要花一天時間到奇美博物館,之後再去市中奇特的窄門咖啡店品嚐咖啡。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

2007年前這裡是中正紀念堂,大門口牌樓上的匾額題字是「大中至正」而不是「自由廣場」。這個改變是實現台灣民主自由的勝利,專制威權統治時代的結束。自此這廣場是人民表達民主訴求和集會的地方。在台5個月以來,我在不同時間到過廣場多次,有烈日當空,亦有清朗明月;遇過一邊舉行政治集會,滿場是人羣,同時有玩音樂跳舞、打太極拳的羣眾,大家相安無事,共濟一堂。這是自由開放公民社會的體現。本年六月四日是離開台灣前最後兩次到自由廣場,當然是去參與六四集會。當天微微雨,沒有以萬計的燭光、沒有叫口號唱歌,羣眾也不算太多,不可能與香港維園六四晚會比較。但我們在海外的香港人,能夠自由安全齊聚這廣場,毋忘8964和2019,重看天安門和香港遭鎮壓慘劇的錄影帶,聽有關人士的演說,讓我們知道民主和自由是要人民自己奮鬥爭取的,更顯出「自由廣場」的意義。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

以前到台灣,品嚐高山烏龍茶是優雅之事,路上茶店不少,其中台北「青田茶館」和「紫藤廬」更是著名茶室。但似乎喝茶現在不再是時尚,取而代之是咖啡店。在台灣大城小鎮,咖啡店之多,堪稱世界之最。歐洲咖啡店當然有很多,但大部分是意式咖啡,expresso、cappuccino等等,手培單品咖啡店不多。而在台灣咖啡店都標榜是自家焙烘咖啡豆,強調豆來自世界不同咖啡產區,近年台灣高山的咖啡豆更在世界比賽中經常得獎,亞里山的咖啡豆竟然比牙賣加藍山的更貴!不加糖單品咖啡是規矩,加奶加糖是過時,不懂得享受真正咖啡。咖啡店有大有小,一杯手培咖啡有平有貴。相信台灣租金比較便宜,開店成本可能不高,也不需要高深學識,一兩個年輕人便可開業。這輯十張咖啡店相片是從過百張選出來。下次到台灣遊玩,咖啡店肯定是必去的地方。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

中大崇基學院建校於1951年,是由13所基督教大學從大陸避泰而來香港成立的。1955年這些大學同樣在台灣台中大度山創辦東海大學。我1970年入讀崇基學院,1983年來到東海大學,是我從德國回來後第一所教授的大學。 崇基和東海有不少相同之處。13所基督教大學的校徽仍掛在崇基教堂和東海校長辦公室屋內;貝聿銘設計的東海教堂和崇基圖書館同樣以Lucy Moore 為名,兩所大學的教學課堂有近似顏色的磚牆。回到東海有一點點回到母校崇基的感覺。 1984年我曾説那年代的台灣,沒有一樣東西比香港好:無論是政治經濟、社會文化、交通運輸和人文質素比香港落後得多!然而40年過後,香港還有那些比得上台灣? 東海仍然是有學術自主自由的大學,崇基呢?基督教的自由博雅教育理念還有多少剩下來?...

在台灣五個月,觀察到這裏有三種東西可能是全世界最多的:咖啡店、檳榔店和廟宇。無論是在城市或鄉鎮,民間信仰的大小廟宇不知凡幾!有朋友説廟宇之多可比得上7-11店!新竹城隍廟佔地不少,但入廟是先進入food court!各種道地熟食店佈滿廟宇四周,情境嘆為觀止!廟內城煌及其眾輔助神祇滿足民眾的精神欲求:從求財、姻緣、學業、事業或健康皆有特定神祇負責對應;祈拜之後,不出幾步便是食店。精神和身體欲求在同一地方得到滿足,廟宇和食店連成一體,根本沒有神聖和世俗之分。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

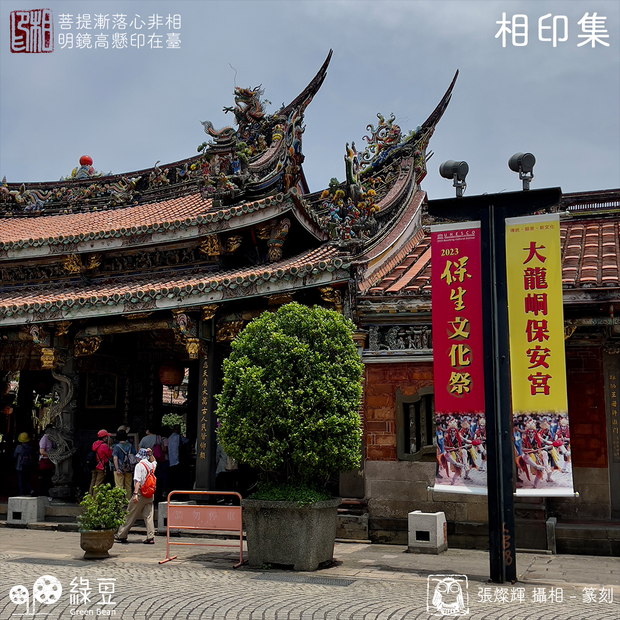

台北的大龍峒保安宮信奉保安大帝,相傳是宋代人,因得道而成仙人,保佑世人,是台灣最重要民間道教信仰的「神人」,平日香火鼎盛。廟宇建築宏大,正殿是保生大帝為主祀,其他數座殿堂供奉不同的道教神祇;如神農大帝、玄天上帝和天上聖母等等,但孔聖夫子和關聖帝君也在其中。殿內裝飾輝煌,屋簷是複雜五彩的雕塑。相比農禪寺的簡樸,大龍峒是極端。佛和菩薩是覺悟者,遠離俗世煩惱;然而道教眾神是人因某種修煉而成仙成聖,但重入人間保佑民眾生活。農禪寺是「神聖」?大龍峒是「世俗」? ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

收看節目 「佔中三子」陳健民三年前出獄,失去了學者身份,也漸漸淡出公眾視線。2021年,他獲台灣國立政治大學邀請,出任客席教授,重返課堂。在台灣生活一直保持低調的他,接受《綠豆》專訪,分享了他初到台灣時,一度陷入失語泥沼,往後如何重拾動力,做微小而有意義的事情。至於去或留,他沒有明確答案,只知道要常懷希望,好好活在當下。 後記:陳健民的溪邊速繪 拍攝KM在他最愛的景美溪踱步,給他一本筆記簿寫點東西。翻開筆記簿,KM寫了「活在當下,常懷希望」八個大字,還速繪了景美溪的風景,是長滿溪邊的蘆葦。KM愛畫畫寫字,訪問時他提過,2020年來台時只帶了少量家當,但行李箱中卻帶了他的文房四寶,「我真係帶晒嚟,我嗰時執咗好少嘢嚟,因為當時仲唸緊一年後我可能會番去,咩都冇執到,係帶咗毛筆,宣紙,字帖。我嗰時想像係咁,可以喺度休養生息,寫下字。」過去在香港,他都會在維園年宵寫揮春,今年農曆年,身在台灣的他也寫了一對對聯「 荷盡已無擎雨蓋,菊殘猶有傲霜枝」,寄語香港人要抱持不屈不撓的精神。 ...