支聯會拒絕提交資料案被告終極上訴得直,終審法院推翻下級法院的判決,裁定三名被告無罪。[1] 合理相信? 這宗案件的重點在於對控罪相關的條文[2]的解釋 : 控方只須確立警務署長合理相信支聯會是外國代理人,還是要證明支聯會確實是外國代理人? 原審裁判官認為相關條文並沒明確列出界定外國代理人的準則,有鑑於法院在《國安法》下保障國家安全的責任,故須給予警務署長足夠的彈性,才能有效保護國家安全,因此認為警務署長只須有合理理由便足夠。上訴時高等法院對這理據照單全收。 終審法院並不以為然。首先,相關的條文...

支聯會案的三名被告,前主席李卓人及前副主席何俊仁和鄒幸彤被控顛覆國家政權罪,三名被告至今已被囚超過1,000日。案件原安排於今年五月開審,但在2月21日的審前聆訊中,法官表示因為法官的工作檔期,需要取消原定審期,審訊要押後多六個月至11月11日才能開審。 人身自由是任何文明法律制度的基石,無罪假定亦受國安法第四及第五條的明確保障。三名被告被囚過千日,假若計算因行為良好及有悔意而能獲三分一減刑,那他們現時被囚禁的日子已相等於差不多五年監禁了!長期監禁對被告會造成嚴重的身心打擊,亦會影響他們的記憶和答辯的能力,尤其是李卓人和何俊仁皆年屆六七十歲的高齡,這樣長期的審前囚禁已經超越一般文明的普通法制度的極限,而因為無限期在獄中等待以致令一些被告改變答辯,為沒有犯下的罪行認罪,只會造成冤獄。這已不是單一事件,而是一個制度的問題,在不少涉及國安法的案件,被告均在審前被囚禁一段長時間。法官在庭上為審訊延期向被告致歉,但這並沒有面對制度的問題。 審訊延誤的制度性原因 造成這個情況有三方面的原因:第一,國安法規定國安案件必須由指定法官審理。由於指定法官人數有限,形成審案排期的樽頸,法院即使有其他法官亦不能調配審理這些案件,造成不必要的延誤。支聯會案的審訊要延期,便是因為幾名指定法官正在審理的案件的進度遠超出預期,一案延長,其他案件的排期便受骨排效應的拖累。 第二,在高院聆訊的案件,國安法容許律政司提出不設陪審團,改由三位法官主審,這令指定法官人數不足的問題雪上加霜,本來三位指定法官加三個陪審團可以同時處理三宗國安案件。沒有陪審團,三位指定法官只能一起審理一宗國安案件,令司法資源被綑綁。在支聯會案中,鄒幸彤要求先處理一些程序和傳召專家證人的問題,這只需要一天的時間,但法院竟然在六個月內都無法找到一天可以有三位指定法官一起處理這個問題,最快也要到11月初才能安排,情況的嚴峻可想而知! 第三,在一些複雜的案件,由拘捕到審訊需要很長的時間不是毫無先例,但在這情況下,為避免過長的審前囚禁,法院一般會容許被告保釋。可是,在國安法下,被告難獲保釋。結果是不少被告或在審訊時已差不多服刑期滿 (例如在羊村案、立場案和47人案),或對服刑期作出估量後寧願認罪以求盡早獲釋(例如在47人案以及報道指在支聯會案中何俊仁可能改為認罪),造成一宗又一宗的冤案。儘管某程度上這是制度的問題,但司法機關是否完全無能為力?...

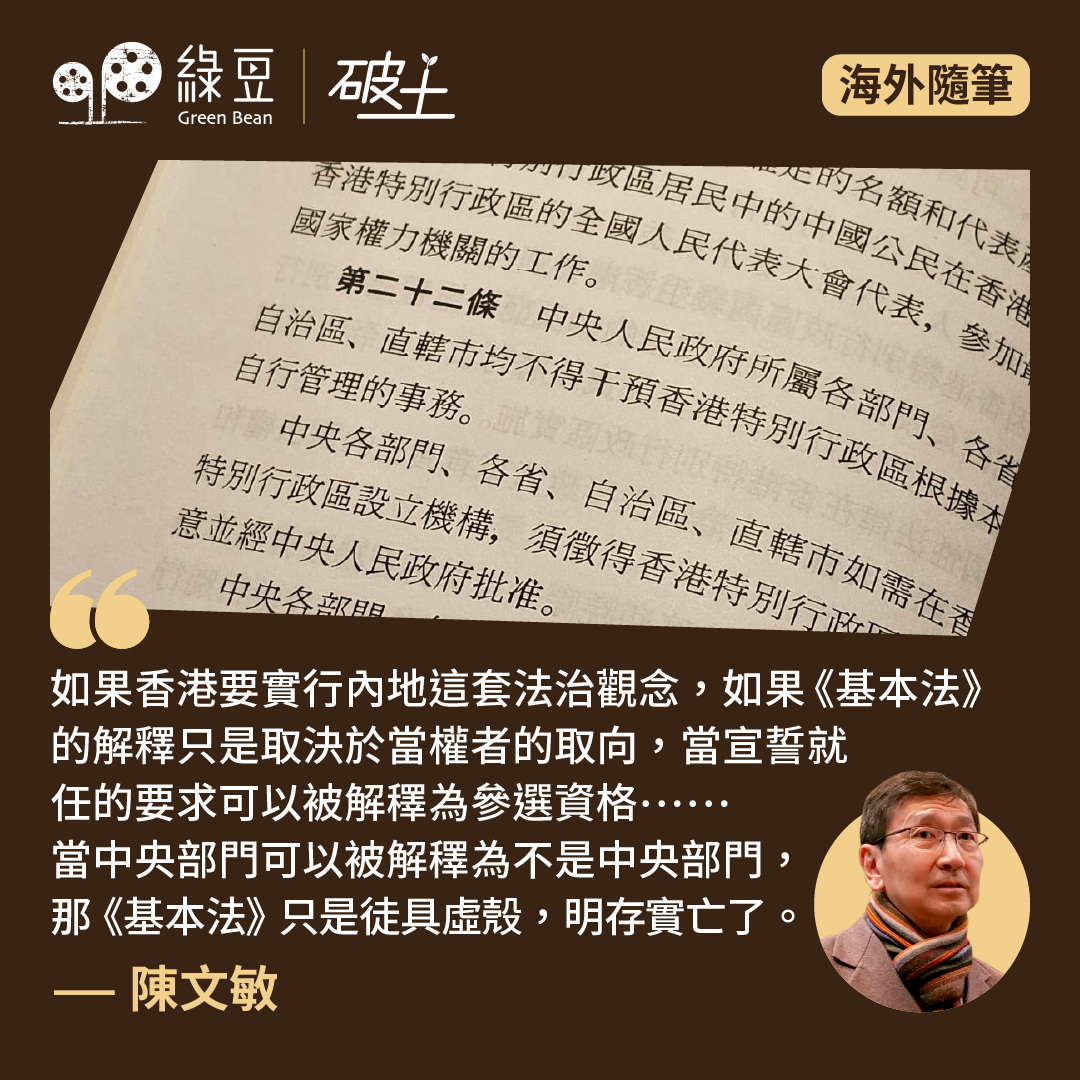

2025年2月22日,馮晞乾先生在他的專欄評論內談到在黎智英案中,提到中聯辦聲稱它並非《基本法》第22條下的中央政府駐港部門,所以不受第22條的規限,有權監督香港特區的運作,甚至介入香港內部事務。控方指黎智英當時評論指這是曲線釋法之説並無客觀基礎。中聯辦和特區政府當時的説法,在社會上曾引起廣泛討論,自己在2020年4月20日的《明報》亦有討論這問題,現在重刊當年這篇文章,讓讀者重溫當日涉及的法理論據 : 在《愛麗絲夢遊仙境》的續集《透過玻璃鏡面》內,有這樣一段情節: 「我不知道你所說的「榮耀」是什麼意思,」愛麗絲說。Humpty Dumpty 輕藐地笑笑說:「在我告訴妳之前,妳當然無法明白……當我選用一個詞彙時,它所表達的只是我所選擇的意思,不多不少。」 法律所以受尊重,是因為法律的解釋是以客觀為基礎,不會隨政權喜惡而改變。...

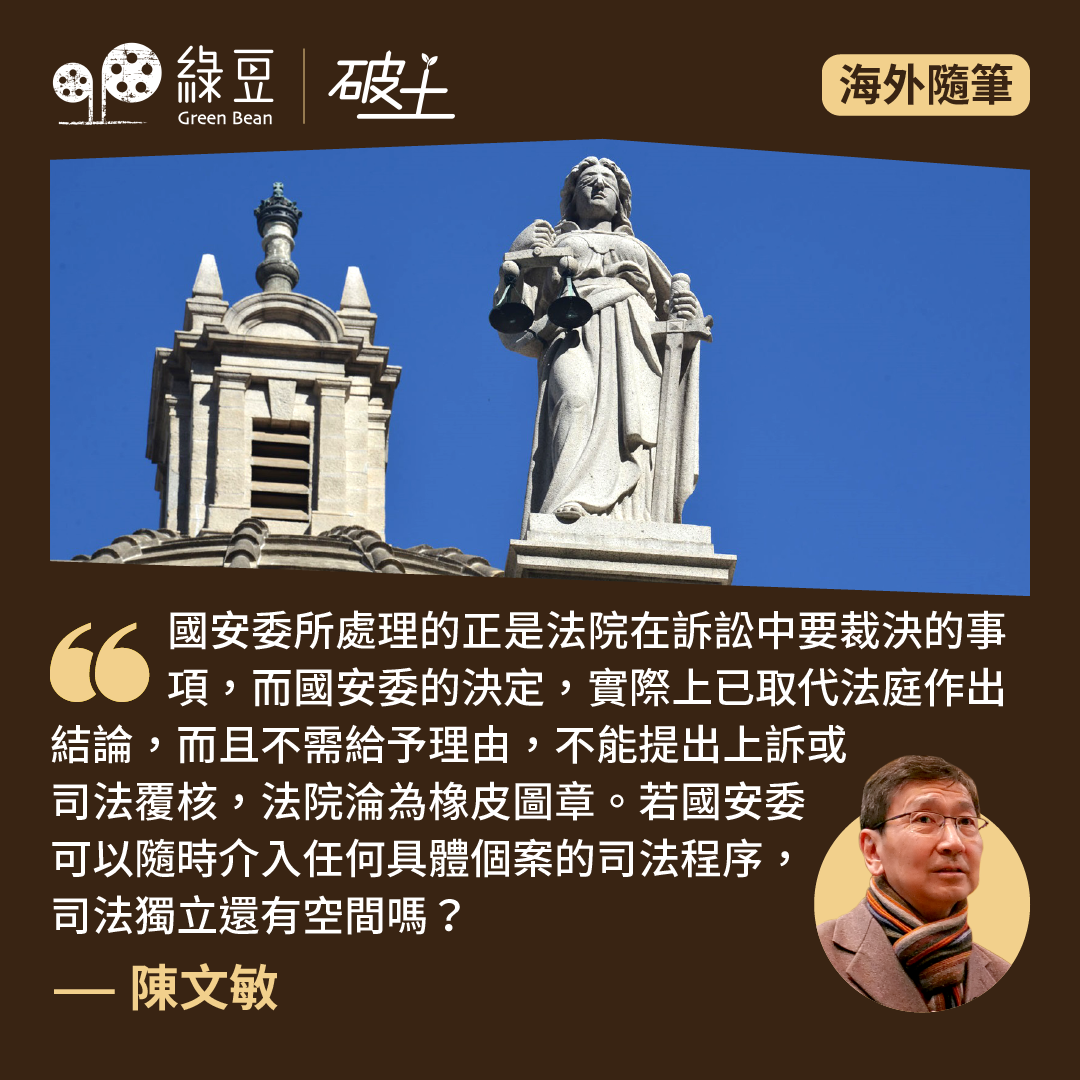

當公眾的焦點仍聚集於「立場案」的判決和量刑時[1],大約同時間一宗人身保護令的判決似乎遭到忽略,但這宗案件對香港的司法獨立和法治的影響,絕不下於立場案。[2] 2021年7月1日晚上,銅鑼灣崇光百貨公司外,一名男子突然持刀從後襲擊一名當值警員,令該名警員身體嚴重受傷。該名男子隨即以刀刺向自己心臓自殺,送院後證實不治。警方其後將事件定性為孤狼式恐怖襲擊,並警告其後往現場獻花的市民可能觸犯煽動恐怖主義罪。 香港大學學生會評議會在事件後通過動議,表揚支持七一刺警案疑兇。雖然他們隨後收回議案並向公眾道歉,但時任主席張敬生等四人仍遭檢控一項《國安法》下的宣揚恐怖主義罪,及一項《侵害人身罪條例》下的煽惑他人有意圖傷人的交替控罪。他們後來承認交替控罪,被判囚兩年,2024年九月中獲上訴庭減刑至15個月[3]。 隨後張敬生稱他因為在獄中行為良好,按他被判刑時的《監獄規例》,應該獲得三分之一刑期扣減,可即時獲得釋放,但懲教署繼續羈留他。他遂向法院申請人身保護令要求即時獲釋。懲教署署長其後根據新修訂的《監獄規例》作出決定,不信納張敬生獲假釋後不會不利於國家安全,法院最終駁回人身保護令的申請。 案中的關鍵問題是在張敬生服刑期間,政府修訂了《監獄規例》,令到某些罪行會有不獲假釋的假定,並註明該修訂具追溯效力。新的修訂是否適用於這個案?這本來可以只是一個法律解釋的問題,但隨後的發展令案件變成一個法治和司法獨立的問題。 《監獄規例》的修訂具追溯效力 在文明社會,刑事罪行一般不會有追溯效力,這是要保障市民不會因今天法律的修改,令昨天原來合法的行為在今天變為不合法而受到法律的懲罰。同樣地,一名被告在昨天所觸犯的罪行,不會因為法律在今天加重了該罪行的刑罰而被判更重的刑罰。這原則受到《人權法案》的保障。...

(編按:《立場新聞》及兩名前總編輯被判串謀煽動罪成,成為香港自上世紀70年代之後首次有傳媒機構及其編輯因媒體刊載的文章而被裁定煽動罪成。這宗備受海內外關注的案件,判詞有不少值得商榷的地方。陳文敏教授就此案裁決及判刑作出詳細分析,將一連四天連載) 2024年9月26日,距離「立場案」開審已近兩年,法院裁定鍾沛權被判監21個月,扣除他不獲保釋被羈押候審的時間,他還要服刑約九個多月;林紹桐因只涉及一篇煽動性刊物,加上身體健康狀況變差,法院將刑期減至相等於扣押候審被拘留的時間,令他可獲即時釋放。至於《立場新聞》,則被判罰法例下的最高罰款。[1] 法院認為案情嚴重,就鍾沛權的判刑,以23個月近乎最高刑期即24個月作為量刑起點,然後因審訊拖延日久,對被告造成額外壓力而減免兩個月。一方面這是基於法院並不認同被告是進行真正的傳媒工作或在執行媒體的責任,也不是單純的新聞工作者,而是透過《立場新聞》這網絡媒體去參與當時的抗爭。[2]這一點涉及判罪的基礎,上文已作討論。 法院也得承認,《立場新聞》本身是一間網路新聞媒體,並以新聞媒體的形象出現,從事一般新聞媒體的新聞工作[3],單是因為媒體和編輯的個人政見及在18個月內發表了11篇煽動文章,便可推論被告會放棄多年從事新聞工作的專業操守和執著,退下火線,以這媒體去參與當時的抗爭,這推論難道沒有合理疑點嗎?此外,量刑的判詞有兩點值得討論的地方。 法律如法官指清晰? 首先,辯方陳詞指在此案之前,法庭並沒有為新聞工作者的限制訂下指引,被告只是不清楚法律上的指引而誤墮法網,不是明知故犯。法院不接受這辯解,認為香港上訴庭在Fei...

(編按:《立場新聞》及兩名前總編輯被判串謀煽動罪成,成為香港自上世紀70年代之後首次有傳媒機構及其編輯因媒體刊載的文章而被裁定煽動罪成。這宗備受海內外關注的案件,判詞有不少值得商榷的地方。陳文敏教授就此案裁決及判刑作出詳細分析,一連四天連載) 意圖與罔顧煽動後果 在普通法制度下,刑法的一項基本原則是犯罪者除觸犯法律禁止的刑事行為外,還須有意圖作出該等行為才能構成罪行。法律上的意圖包括蓄意和罔顧兩種情況,例如在處理賊贓的控罪,被告辯稱他並不知道有關財物是賊贓,所以他並沒有蓄意處理賊贓。然而,若在當時的環境下他有理由懷疑相關財物是賊贓,但他卻決定不作查詢,決定冒著相關財物可能是賊贓的危險而作出處理,而這個冒險是不合理的,在這情況下,被告便可被裁定罔顧後果,有足夠的意圖觸犯處理賊贓的罪行。 這裏可以看到,罔顧後果的意圖會大大增加被入罪的機會。即使犯罪者並不蓄意犯法,只要他相信他的行為有一定的風險,然後作出冒險的決定是不合理的,便足以令他入罪。對報刊媒體的編輯而言,在刊登讀者來稿或博客文章時,編輯可能絕對沒有意圖發布煽動刊物,但只要他們知道發布這些刊物會有一定的風險,而他們冒這風險的決定是不合理的,他們便可能觸犯煽動罪。 報刊媒體的步步為營 當煽動的定義是如此模糊的時候,任何可能會觸動政權神經的文章,編輯都要面對一個非常困難的決定:為求自保,不去刊登稍有風險的文章,或在仔細考量後認為這些文章不屬於煽動刊物,然後冒險刊登,期望這些文章不屬於煽動刊物。一旦這些言論受到當局指責,不論指責是否合理,媒體都要面對很大的壓力。過往便有媒體因為作者被不同的政府部門多番投訴後,決定終止與作者的合作,停刊該作者的漫畫。 筆者早前發表了一篇文章,針對探討修改國安罪行犯假釋機制,焦點在其具追溯效力,筆者認為法例含糊,而追溯效力對正在服刑的人士並不公平[1]。即使這只是法律意見,亦隨即受到當局的公開譴責。這些例子,均顯示媒體所面對的壓力,當煽動意圖擴展至罔顧後果,媒體便更加如履薄冰,若不想身陷囹圄,便只能作出自我審查,以求自保。...

(編按:《立場新聞》及兩名前總編輯被判串謀煽動罪成,成為香港自上世紀70年代之後首次有傳媒機構及其編輯因媒體刊載的文章而被裁定煽動罪成。這宗備受海內外關注的案件,判詞有不少值得商榷的地方。陳文敏教授就此案裁決及判刑作出詳細分析,一連四天連載) 沒有客觀理據還只是不同意見? 涉案的17篇中,7篇是人物專訪,1篇被裁定為新聞報道,其餘的是博客文章。法院裁定當中11篇文章具煽動意圖,包括兩篇人物專訪及9篇博客文章。17篇文章都是在相同的時代背景下發表,在分辨為何某些文章具煽動意圖或不具備煽動意圖,判詞顯示,當中帶有不少主觀和法官個人政治取向的成分。 有別於敍事論文,人物專訪不該只是抽離地敍述受訪者的生平或經歴;一篇好的人物專訪,是要將受訪者的性格、情感、特質、主張和個人經歷立體和鮮明地呈現於讀者眼前。嚴肅的學者、拘謹的官員、活潑的年輕人、油滑的政客、滿腔熱血的理想主義者,憤世嫉俗的抗爭者,他們不同的性格和人生經歷,令他們在表達自己的時候會有不同的方式、語言和態度,好的人物專訪就是要將這些特徵和性格忠實地呈現出來。 一樣的專訪 不同的結果 鄒家成在專訪中談到要宣揚香港民族主義、提倡香港共同體等概念,又指香港已進入革命的階段。法院認為這並不構成煽動,因為專訪中有更多篇幅論及他對泛民的不滿[1]。這是一個很奇怪的邏輯,若言論是意圖挑起市民對政府的不滿,那麼為何同時批評泛民的言論便會不構成煽動?...

(按:《立場新聞》及兩名前總編輯被裁定串謀煽動罪成,成為香港自上世紀70年代之後首次有傳媒機構及其編輯因媒體刊載的文章而被判煽動罪成,法院的裁決令香港本已脆弱的新聞自由雪上加霜。這宗備受海內外關注的案件,判詞有不少值得商確的地方。本文將一連四天連載陳教授就判詞及判刑的分析。) 本案的煽動罪是根據《刑事罪行條例》提出,這控罪已於2023年被《維護國家安全條例》的新控罪所取締。案件審訊前後歷時接近兩年,區域法院於2024年8月29裁定,涉案的17篇文章當中,有11篇屬於煽動刊物,指這些文章指罵政府和法院,但卻無客觀理據。鑒於香港當時仍然有很多不穩定因素,這些文章會挑起市民對政府和司法機關的憎恨,對國家安全構成潛在危險。三名被告被裁定認同這些刊物的觀點,並具煽動意圖合謀發布這些煽動刊物。[1] 怎樣裁定刊物具煽動意圖? 什麼是具煽動意圖的言論?法例的定義相當空泛,包括任何引起市民對政府或司法制度的憎恨或藐視、或市民之間的憎恨或敵意,但卻不包括目的在矯正政府決策或決定,和法院判決的錯誤或缺點的建設性評論。法院認為,文章是否具煽動性,必須與當時的社會環境一併考慮,並指出這建設性評論的答辯並不適用於無客觀事實基礎、意圖嚴重破壞中央或特區政府權威等的言論。 這裡涉及四個法律問題:第一,煽動意圖是否須有煽動暴力或破壞公眾秩序的意圖?第二,煽動刊物是否須要對國家安全構成真正和實際的風險? 第三,就建設性的評論,如何分辨沒有客觀事實基礎的評論與不被接受的意見?第四,煽動罪是否符合《基本法》和《人權法案》對言論自由的保障? 煽動暴力或破壞公眾秩序的意圖...

早前終審法院批准譚得志(快必)就煽動罪的上訴申請[1],可能只是程序的判決,這判詞並未受到廣泛注意,但該判詞對日後的言論自由有深遠的影響。 譚得志提出三項上訴理由,第一點是當控罪並非基於《國安法》時,是否必須有陪審團參與?這是針對早前法院裁定,即使被告被控《刑事罪行條例》下的煽動罪,《國安法》內免除陪審團參與審訊的安排,依然適用。第二點是《刑事罪行條例》中的煽動意圖是否必須具煽動暴力或擾亂公眾秩序的意圖?這是普通法的要求,但早前法院認爲這普通法的要求並不適用於香港。這兩項理由獲終審法院批准上訴。第三點是若第二點不成立時,該控罪是否違反《基本法》和《人權法案》對言論自由的保障?這一點法院認為沒有合理爭辯的空間,不獲批准上訴。 煽動罪 根據《刑事罪行條例》笫10條,發表任何具煽動意圖的文字、刊物或作為均屬違法,條例第9(1)條對煽動意圖作出廣闊的定義,包括引起市民對政府或司法制度的憎恨或藐視、或市民之間的憎恨或敵意。第9(2)條列出一系列的答辯理由,基本上是對政府提出建設性的意見,旨在改善法例或制度,則不屬煽動。 煽動罪的合憲性 終審法院認為煽動意圖,必須與法定答辯一併考慮,《刑事罪行條例》第9(2)條容許對政府的政策或法例作出建設性的批評,作為辯護理由,故即使煽動意圖的定義看似空泛,但當與答辯理由一併考慮的時候,法例提供一定的彈性,讓法院按不同案情作出處理,並非如被告所指那般空泛。基於同樣理由,有了這個答辯理由,法例在保障言論自由和維護國家安全之間取得平衡,並沒有違反相稱性的憲法原則。 這個理據漠視答辯的理由只局限於建設性的批評,但言論自由遠不限於建設性的批評,海外的判例亦指出,即使言論令市民憎恨政府,亦不等於會危害公共安全,更遑論國家安全[2]。普通法要求煽動罪具暴力或擾亂公眾安全的意圖,便正是要維護一些不被政權、甚至法院認同的批評。就如在藐視法庭罪方面,一名剛輸了官司的市民,滿肚怨氣,認為司法不公,我們難以期待該市民會提出建設性的建議。即使市民對法官或司法制度的評價只是出於發洩怨氣,完全沒有合理理由,法院過往均不會視這些言論為藐視法庭。加拿大安大略省最高法院便曾指出,法院並不是一朵脆弱的花朵,不會在遇上熾熱的爭議便凋謝[3]。同樣地,政府也不是一朵弱不禁風的花兒,即使是無理的謾罵或尖酸的諷刺,也不會令政府倒台。再者,任何具爭議的社會議題,不論是同性婚姻、土地霸權、官商勾結或種族歧視,都可能在社會上引起非常激烈的爭議。在民主社會中,不同立場的持份者展開激辯是常態,但在威權社會,任何對政權的批評皆可能被視為煽動憎恨政府的言論而受懲處。若果言論自由只限於建設性的批評或當權者中聽或不介意的言論,那根本便沒有什麼言論自由的空間。...

經過118天的審訊,法庭在多名被告被囚達1,189天後作出判決,裁定在47人初選案中不認罪的16名被告,當中14人串謀顛覆國家政權罪罪名成立。這宗案件涉及兩個主要問題:第一個是較廣泛的問題,即法院如何解釋《國安法》?第二個是較具體的問題,即為何一項為《基本法》所容許的行為會構成顛覆政權罪?這次檢控是建基於《國安法》第22(3)條,控辯雙方同意案件並不涉及任何武力或威脅使用武力,因此,控罪的元素是各被告串謀:組織、策劃、實施或參與;以非法手段;嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能;而目的旨在顛覆國家政權。於是,案件的兩個重要元素是何謂「非法手段」及這些手段如何「嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能」?這兩個問題均涉及法院如何詮釋《國安法》這法律問題。其餘兩個問題主要涉及事實的裁決,即各被告的具體行為。本文只集中討論前者的法律問題。 無限放大國家安全從法律角度看,這個判決是令人失望的。判詞表達的強烈訊息是國家安全凌駕一切。誠然,國家安全固然重要,但國家安全是否便要壓倒一切?國家安全不等如壓制自由,但國家安全的定義愈模糊,涵蓋的範圍愈廣泛,自由和基本權利被剝奪的風險便愈高。全世界每個國家都有國家安全的考慮,在極權國家,國家安全往往定義模糊,政府便可借國家安全之名,實行鎮壓言論、打擊異己之實;在民主自由的國家,國家安全同樣相當重要,但國家安全只是限制基本權利的一個合法目的,政府得在維護國家安全和保障基本權利之間取得平衡。在普通法國家,法院便是肩負平衡維護國家安全和保障基本權利的重任。《國安法》要在普通法制內施行,於是,《國安法》第四條便清楚明確指出,在維護國家安全的同時,法院亦須保障《基本法》和國際公約所賦予的基本權利。可惜,在洋洋三百多頁的判詞中,我們只看到法院多番強調維護國家安全的憲制責任,卻連一次也沒有提到《國安法》第四條!在解釋《國安法》的時候,法院似乎忘記了這條法例是在普通法制度內執行,亦似乎遺忘在普通法內,法院同時肩負平衡維護國家利益同保障市民權利的憲制責任。當法律條文不清晰時,普通法容許法院參考行政機關在立法會引入法律草案時的説明,但這只供參考作用,法院過往亦多次提醒要小心處理這些説明:這些説明很多時只是政治言論,解釋法律是法院的權力,得客觀和根據法律原則行使這權力,過分強調政府的言論,很容易變成由行政機關主導法律的解釋。在這宗案中,法院大篇幅引述人大通過《國安法》的說明和528決議,以支持所謂的立法原意,但這些説明背後的理念是任何挑戰中央權力和香港《基本法》權威的行為都是不能允許的。當法院不加思索,囫圇吞棗地接受這説明,甚至將這些政治言論當作法律條文般來解釋,強調説明的英文譯本遺漏了中文原文中「任何」一詞。這種處理,已遠超普通法引用官方在立法時的説明的限制,亦自然或不自覺地全盤輸入了國家安全壓倒一切的內地價值觀念,而忘記或忽視了普通法對人身自由等基本權利的尊重和維持一個兼容、容忍和多元社會(broadmindedness, tolerance and diversity) 的價值觀。《國安法》是國家通過的法律,本質是一條刑法,刑法的本質就是透過一個機制合法地奪去被告的人身自由,觸犯《國安法》最高可以判處終身監禁。在解釋這樣嚴峻的刑事條文時,普通法一個基本原則是刑法的範圍一定要清楚明確,在剝奪人身自由時,立法機關有責任將違法的界線清楚界定。若果法律太過含糊,法院不會越俎代庖,執行含糊的法律,而是會給予相關條文一個狹窄的解釋,以保障人身自由,這稱之為「合法性原則 」(Principle of...