馬年第一篇文章,先向各位讀者精神奕奕地拜個年,祝願香港人「馬上民主、馬上自由」! 農曆新年標誌着一個農業循環的開始,象徵冬去春來、萬象更新。這既是總結過去的時刻,也是迎接希望的起點。誠然,過去一年的香港,是沉重的一年。 制度性敗壞的問題逐漸浮現 當傳媒及民意代表的監察力量被削弱後,制度性敗壞的問題逐漸浮現。我們清楚看見,缺乏監察的權力如何為社會帶來悲痛的後果。大埔宏福苑大火造成168人死亡,縱使政府努力控制輿情,大家心中也明確知道這場火災是一場人禍,不只是奸商謀取暴利,也是政府政策催生失衡的樓宇維修市場及多個政府部門監管失當的問題。 在「愛國者治港」改革下,民意基礎大幅收窄的立法會完成第二次換屆選舉,投票率只有31.9%。公民參與公共事務的意欲低落,立法會淪為橡皮圖章的情況愈發明顯。強制乘客使用安全帶的立法爭議,更暴露立法工作的草率與討論不足。 政府對公民社會的打壓依然繼續。在2025年下旬,仍有430人因反修例示威和國安法案件而在囚;至少三人因評論宏福苑火災而遭控發布煽動刊物、披露國安調查。合理的批評聲音,亦遭受制度性的封殺、甚至面對刑責。農曆年前,壹傳媒創辦人黎智英及六名前《蘋果日報》管理層被裁定「串謀勾結外國勢力危害國家安全罪」及「串謀發布煽動刊物罪」成立。黎智英被判囚20年,其餘六人分別被判6年9個月至10年。這些判決令人憤怒難過。 歷史的經驗...

筆者近日看了2025年奧斯卡最佳國際影片《我生如是繼續》(英譯:I'm Still Here、葡萄牙語:Ainda Estou Aqui,2024)。電影建基於真實事件,講述1970年代巴西軍人獨裁統治時期,被視為異見分子的國會議員魯本斯‧派瓦遭當局帶走,從此下落不明,其妻子尤妮絲多年來堅持尋找丈夫的消息。直至25年後,已轉型為民主國家的巴西政府,才向她發出丈夫的死亡證明。雖然施害者仍未被追究刑責,但官方承認受害者的死亡,至少為問責打開了一道縫隙。 所謂強迫失蹤,是指國家機關,或在其授權、默許下,剝奪他人的人身自由,並拒絕承認或隱瞞其命運與下落。這種行為具有雙重傷害:受害者被禁錮而得不到法律保護,往往遭受酷刑;其家人則在無盡的等待中承受折磨,既無法確認生死,也無從悼念。電影中,尤妮絲在收到丈夫的死亡證後,沒有憤怒,只有如釋重負地說:「強迫失蹤是這個國家最殘忍的手段之一。怎麼會有人闖進你家,強行帶走你的丈夫,然後說他消失了?」這句話,道出了無數受害者家屬的處境。 聯合國20年前通過公約...

2025年12月7日,香港將舉行第八屆立法會選舉。這是自2021年全面修改選舉制度後的第二次選舉。筆者早前已撰文指出,現行制度在多方面嚴重偏離《公民權利和政治權利國際公約》(《公約》)的要求,此處不再贅述。筆者認為,現行選舉制度與民主原則存在明顯落差。即使法律形式上仍保留秘密投票的安排,整體選舉已難以充分體現公民自由與政治多元。然而,投票率、有效票數、無效票數及各候選人的得票分佈,仍可作為觀察社會政治氛圍與選民態度的重要參考。 候選人與選民固然是任何選舉的主角,但要判斷選舉能否成為民主治理的基礎、候選人能否因而獲得認受性,必須對整個選舉過程進行全面觀察與監察。聯合國人權高級專員辦公室出版的《人權監察手冊》(下稱《手冊》)設有專章論述「選舉監察」(註一),闡明民主選舉的核心要素與監察方法。筆者認為,《手冊》不僅適用於專業的選舉觀察團,亦是一份能協助公眾理解與判斷選舉是否自由、民主與公正的重要指南。 真正的民主選舉應有的核心特質 根據《手冊》,民主制度的根本在於人民能自由選擇其政府或代表。選舉不僅是政治程序,更是體現公民意志與人權保障的過程。要評估一場選舉是否真正民主、自由與公正,須從制度設計、選舉環境與執行過程三方面觀察。一場真正的民主選舉應具備以下核心特質: 定期性:選舉必須依法律規定定期舉行,兩次選舉之間的間隔不應過長。舉行頻率應足以確保政府的權力持續建立於選民自由表達意願的基礎之上。 真實性:選舉應能反映選民真實且具知情基礎的選擇,並具備更換政府或代表的實際可能性。若制度設計令執政者無法被選下台,或欠缺具競爭力的政治選項,選舉便淪為形式。 自由:公民應能在無恐懼、暴力或行政干預的情況下自由投票。候選人應能自由表達政見,媒體亦須能不受不當限制地報道競選活動。...

支聯會「煽動顛覆國家政權」案因不明原因,開審日期從原定的2025年11月被延至2026年1月22日。這已是法院定於5月6 日正式開審後,第二次把審訊日延期。香港政府以「維護國家安全」為名的行動,再次成為破壞香港法治與踐踏人權的象徵。李卓人、何俊仁與鄒幸彤三人在未經定罪之前,已被長期剝奪自由:李與鄒被還押逾一千五百天,何亦接近一千三百天。這種異常漫長的審前拘留,本身已違反《公民權利和政治權利國際公約》(《公約》)第九條及第十四條所保障的人身自由與及時受審的權利,構成任意拘留與不公平審訊的雙重侵犯。 長期還押與剝奪自由:制度性濫權的展現 聯合國任意拘留問題工作組,是一個根據國際人權法調查涉嫌任意拘留案件的專家工作組。工作組已在2023年5月裁定,鄒幸彤的遭遇符合任意拘留五項定義中的四項:無合法依據、因行使基本權利而被捕、未獲公平審訊,以及基於歧視性動機。這是國際社會對香港人權問題最嚴厲的譴責之一。 工作組指出,香港當局對鄒幸彤的拘留理由前後矛盾、指控含糊不清,顯示缺乏合法基礎;她只是和平行使言論與集會自由,卻被以國安名義拘捕;審訊過程中法庭的獨立性備受質疑;更重要的是,當局對她進行長期騷擾和針對,反映出政治歧視。工作組要求香港政府立即釋放鄒幸彤、給予賠償、修訂《國安法》以防任意拘留,並展開獨立調查。 然而,港府非但沒有遵守要求,更以「案件仍在審理」為由迴避回應,甚至聲稱國際調查可能構成「藐視法庭」。這種態度正如工作組所批評,是以本地法律凌駕國際人權機制,公然違反港府在《公約》下的義務,進一步暴露出政府對國際問責機制的敵意與傲慢。 長期審前拘留:製造妥協與認罪的制度陷阱...

2025年12月7日,香港將舉行第八屆立法會選舉。這是自2021年全面修改選舉制度後的第二次選舉。提名期臨近,卻未見任何人宣布參選,反而已有至少十五名現任議員表態不會競逐連任。這一冷清的政治景象,反映出中央與特區政府如何透過層層機制,牢牢掌握立法會的「政治安全」,讓誰能參選、誰該退場,早已在一種「不言而喻」的默契與壓力下被決定。 從2019到2021:政治重塑的起點 近年政治變局的轉捩點,是2019年因《逃犯條例》修訂引發的社會風波與持續近一年的示威浪潮,令北京決心立即全面「整頓」香港的政治秩序。2019年,民主派在區議會選舉中橫掃近九成議席,翌年更嘗試透過初選團結力量,在立法會選舉中爭取過半議席。這一連串事件徹底觸動了中國威權統治的紅線,引發強力的打壓。 2020年6月30日,《香港國安法》在港實施,為拘控民主派初選的組織者及參與者埋下伏筆。翌年3月,全國人大再通過決定,徹底改寫香港的選舉制度。自此,立法會與區議會的組成方式被重塑,並引入由政府主導的「候選人資格審查」機制,以確保所有候選人都是「愛國者」。 雙層審查機制:從提名到參選的政治篩網 在現行制度下,立法會選舉參選人必須通過「候選人資格審查委員會」的確認,證明其「擁護《基本法》、效忠香港特區」,並且要獲國安委審查無異議,方能取得參選資格。國安委向審查委員會提供的「審查意見書」實際上具有決定性作用,且不容任何法律挑戰。 同時,原本僅負責選出行政長官的「選舉委員會」被擴權,由1200人增至1500人。成員主要來自商界、專業團體、親政府組織及其他「功能界別」。在新的安排下,參選立法會者,不論是選委會界別、功能界別或地區直選,都需獲至少10名選舉委員會成員提名,方具參選資格。這意味著,若不被政治體系接納,連起跑線都無法踏上。...

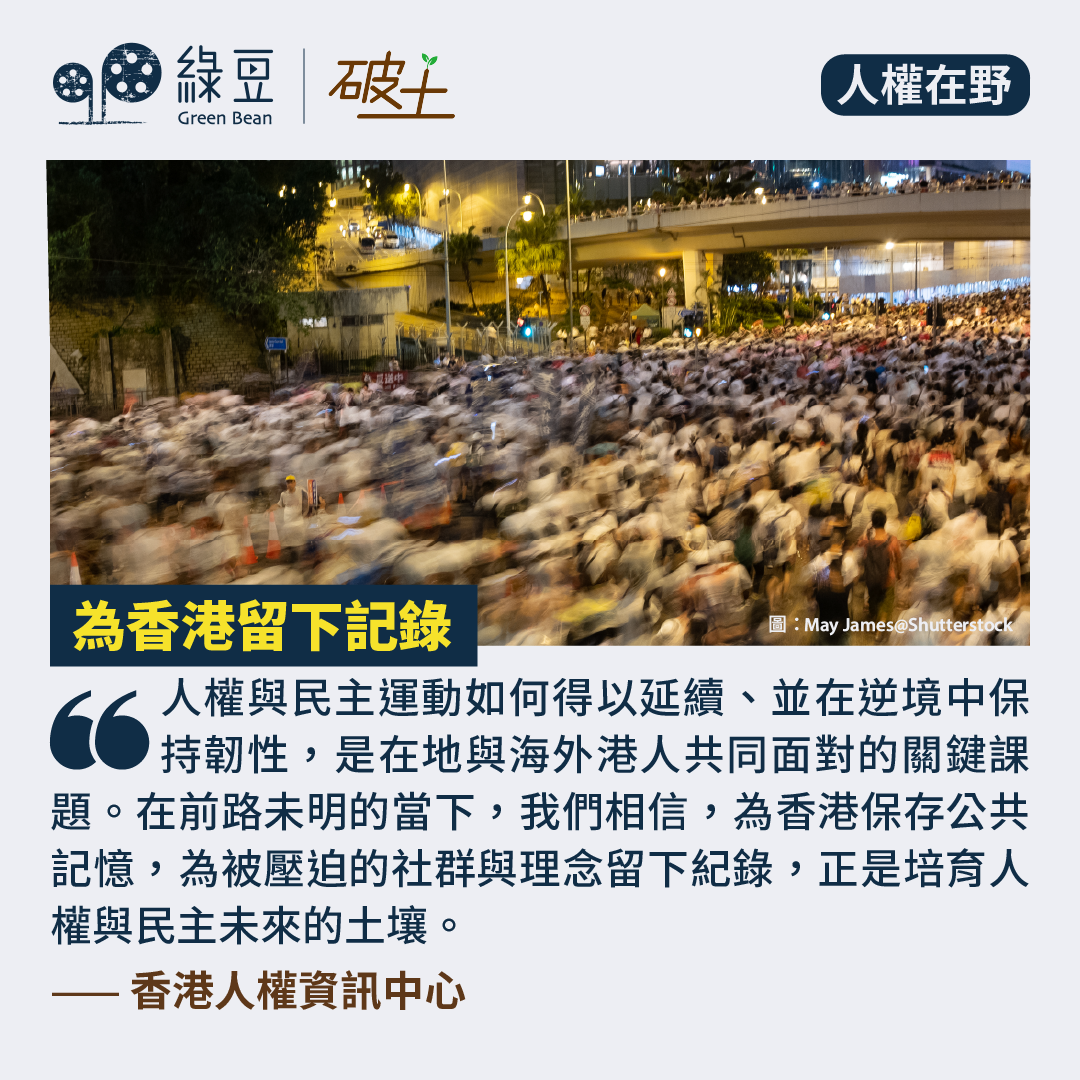

1968年的「布拉格之春」,是冷戰時期東歐共產陣營中最著名的自由化運動之一。捷克斯洛伐克政府嘗試推行一系列改革,包括放寬言論與出版自由、削弱秘密警察的權力,並探索民主化的可能。然而,這場改革只維持了短短八個月,便在同年8月被蘇聯和華沙公約組織軍隊入侵鎮壓,改革政策被全面撤回。鎮壓之後,政府展開政治清洗,打壓異見、收緊學術與文化空間,並系統性地抹除不利政權的事件與思想,企圖讓整段歷史從大眾記憶中消失。捷克作家米蘭.昆德拉親歷了這段歷史。布拉格之春後,他的作品被查禁、教職被撤,最終於1975年被迫流亡法國。在流亡期間創作的《笑忘書》中,他寫下了那句流傳至今的話:「人類對抗權力的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭。」這句話深刻揭示了極權統治的本質:統治者不僅以武力、法律與宣傳維持權力,還會操控集體記憶——改寫歷史、刪除不利事件、重塑敘事,使受害者被遺忘,進而建構出有利於統治的「現實」。在這樣的背景下,記憶本身便成為一種反抗。記住真相、講述被掩蓋的歷史、紀念被壓迫者,都是對權力的挑戰,也是防止歷史重演的關鍵。只要記憶存在,權力就無法徹底勝利。香港的記憶之戰半個世紀後的香港,正經歷著類似的記憶之戰。2019年反修例運動之後,香港政府頒布《香港國安法》、訂立《維護國家安全條例》,對民主運動和公民社會展開全面打壓。大量民間組織被迫解散、媒體被關閉、異見者入獄或流亡,公共空間急速收縮。然而,當局不僅壓制當下的反對聲音,還企圖改寫過去:將民眾的抗爭描述為「黑暴」、從課本、展覽和媒體中刪除爭取民主的痕跡,讓社會逐漸遺忘香港曾經擁有的自由與抵抗。正因如此,「記錄」成為香港社會最重要的行動之一。記錄我們的故事、書寫爭取人權與自由的歷程,不僅是對歷史的見證,更是對抗遺忘、抵禦威權敘事的方式。唯有透過記錄,香港人與國際社會才能持續記得這段歷史,理解今日香港的困境。國際關注與記憶的力量記憶也不僅僅屬於個人和社群,它與國際人權機制的運作息息相關。近期,聯合國再度對香港的人權狀況表達關切。9月9日,聯合國秘書長在年度人權報告(註一)中點名數宗與香港有關的恐嚇和報復案例,包括香港民主委員會(HKDC)成員郭鳳儀、劉珈汶因參與聯合國普遍定期審議工作而遭受跨境鎮壓;黎智英的國際法律團隊因在人權理事會發言而被港府指控「干預司法」;而前支聯會副主席鄒幸彤則被聯合國工作組裁定其拘押屬於任意拘留。此外,九位聯合國人權專家於7月向中國政府發出聯合通函(註二),對當局針對流亡港人及其家屬的跨境鎮壓行動提出嚴重關注,並要求作出回應。專家指出,《國安法》已被用作系統性打壓工具,包括懸紅通緝、騷擾親屬、散發抹黑傳單等行為。個案包括郭鳳儀遭懸紅100萬港元、家人被起訴;劉珈汶家人遭訊問、鄰居收到抹黑傳單;年僅15歲流亡、19歲即被通緝的張晞晴面對性別歧視攻擊;許穎婷遭受威脅與監控、家人被搜查;許智峯護照遭取消、資產遭凍結並在澳洲遭騷擾。這些國際行動的基礎,正是受害者與公民社會不斷的記錄與發聲。沒有記憶,就沒有追責;沒有記錄,就沒有問責的起點。記憶是抵抗的起點當權者試圖讓人遺忘,因為遺忘意味著順從與重演;而記憶則是人類抵抗的武器,因為唯有記得真相,才能守護自由與尊嚴。今天的香港,正如當年的布拉格一樣,面臨著記憶與遺忘的激烈鬥爭。當權者或許能封鎖街頭、封殺媒體、逮捕異見,但只要我們記得、書寫、講述真相,歷史便不會被抹去。記憶不只是回望過去,更是開創未來的基石。它讓我們相信——在堅持真相的每一次講述之中,自由與民主的種子,最終將可在香港的土地上生長。註:註一:https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-62-aev.pdf註二:https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=30102 ▌香港人權資訊中心 Hong Kong Centre for Human RightsFacebook:...

2025年9月10日,美國右翼保守派評論人 Charles James Kirk(Charlie Kirk)在猶他州一場校園演講中遭到暗殺。Charlie Kirk以言論大膽、立場鮮明聞名,生前常就種族、宗教及LGBTQ等議題發表具爭議的言論。 筆者認為,Charlie...

他報警求助,卻成了警權下的受害人。2012 年的士司機陳輝旺,因車資糾紛致電報警,卻被警員「箍頸」帶上警車,其後頸椎關節移位致全身癱瘓,留醫一個月後離世。死因庭在 2018 年裁定陳「非法被殺」,裁決後被涉事警員提出司法覆核推翻判決,案件並發回死因庭重審;到 2025 年,陪審團再以四比一裁定陳遭「非法被殺」。十三年走過兩次研訊,涉事警員未見被起訴或革職,警方亦沒有公開交代是否有紀律處分程序進行,家屬更要為司法覆核繳付訟費。 兩次死因研訊仍未能釐清的,是那段無從重構的黑暗時刻。街上的閉路電視拍到警員將陳帶上警車的一瞬,上車、關上門後,車廂內卻有十多分鐘關燈,發生過甚麼事,各方說法分歧。陪審團在達成裁決後,再次提出與2018年研訊的相同建議:案件反映警員的失當行為,或會對被捕人士生命構成威脅,為達監察之效,促請當局在警車內增設可收音的錄影鏡頭,以保障被捕人士的生命安全。...

不論在地或流散海外的香港人,我們都目睹香港的公民社會在過去五年如何發生翻天覆地的變化。在感受時局的演化、國際關注的轉移,我們也許亦逐漸意識到這種以國安體制維持的高度監控及壓制,已成為香港的新常態,並很可能維持一段相當長的時期。然而,我們相信香港並非因此進入「歷史的垃圾時間」(註一)。 對保護人權的韌性 在人類歷史的經驗中,社會對人權、民主和自由的尊重和保障,都是從苦難中磨練出來。在這困難的時期,在地或流散海外的香港人,都值得思考如何為香港的民主、自由及人權保留種子,以及如何在微小、受限的空間中,實踐和探索民主,以及建立新的公民空間。 在這背景下,我們於本月發表了一本小書《人權記錄入門手冊》,希望可以簡單、實用、入門的角度,讓大眾和有意從事人權倡議工作的朋友,快速地了解人權記錄的要點,以及如何使用這些記錄進行倡議。這本小書簡介了人權記錄的社會功能、適用於香港的聯合國人權公約和監督機制、人權公約對香港的實際作用、進行人權記錄的方法及原則和注意事項等。 我們相信,增加社會大眾對人權的理解和監督的原則,社會對保護人權的韌性亦會隨之增強。正如近日政府採購中國內地樽裝水的事件,社會輿論本能地指向政府採購、招標、對承辦商的背景審查,是否出現失誤;政府對公眾及公帑的運用,是否有足夠的問責;以及現行監督政府的機制,例如立法會特權法、廉政公署、審計署有否作出行動。這些都反映香港社會過去多年凝聚、培育的公民意識,令要求政府廉潔、公正及問責,成為我們不可動搖的期望。筆者相信,追求人權、社會公義仍是香港人不可動搖的信念。問題是我們應如何調整,在當前的環境中保持和持續推動這些信念? 如何在狹窄的倡議空間回應 這本小書亦是我們對過去數年的倡議工作,以及國際局勢變化的的反思,香港人在高壓的政治環境、限縮的公民空間中應如何回應,以及如何推動人權呢?我們就此提出了三個方向:...