德國律師歐內斯特‧法蘭克爾(Ernst Fraenkel)在納粹上台前長期為工會與勞工辯護,親身體驗司法制度如何在政治壓力下逐步失去獨立。他觀察到,在一般民事或商事糾紛中,法院仍依據既有法律作出判決;但一旦案件涉及政權或黨的利益,司法便變得扭曲,行政部門可隨時干預或拒不執行判決。法律的適用亦會因政治而變得選擇性,正義不再普遍實現。法蘭克爾其後帶着未完成的手稿流亡海外,最終完成了名著《雙軌國家》(The Dual State )。 在書中,法蘭克爾以深刻的洞察分析納粹德國的法律結構,提出「雙軌國家理論」。他指出,納粹政權下同時存在兩種國家形態:一是「規範國」(Normative State),仍依循既有法律與行政程序運作;另一是「特權國」(Prerogative...

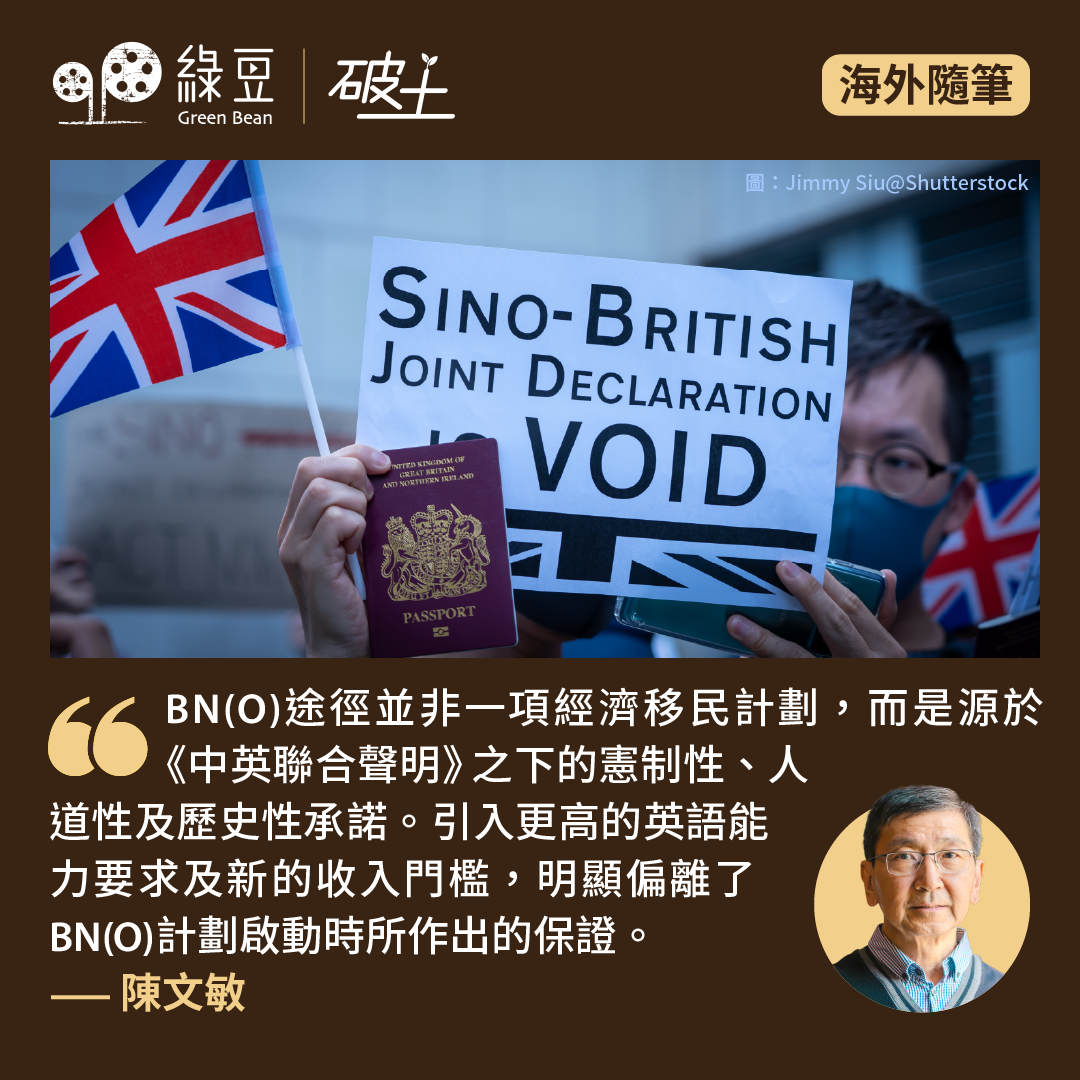

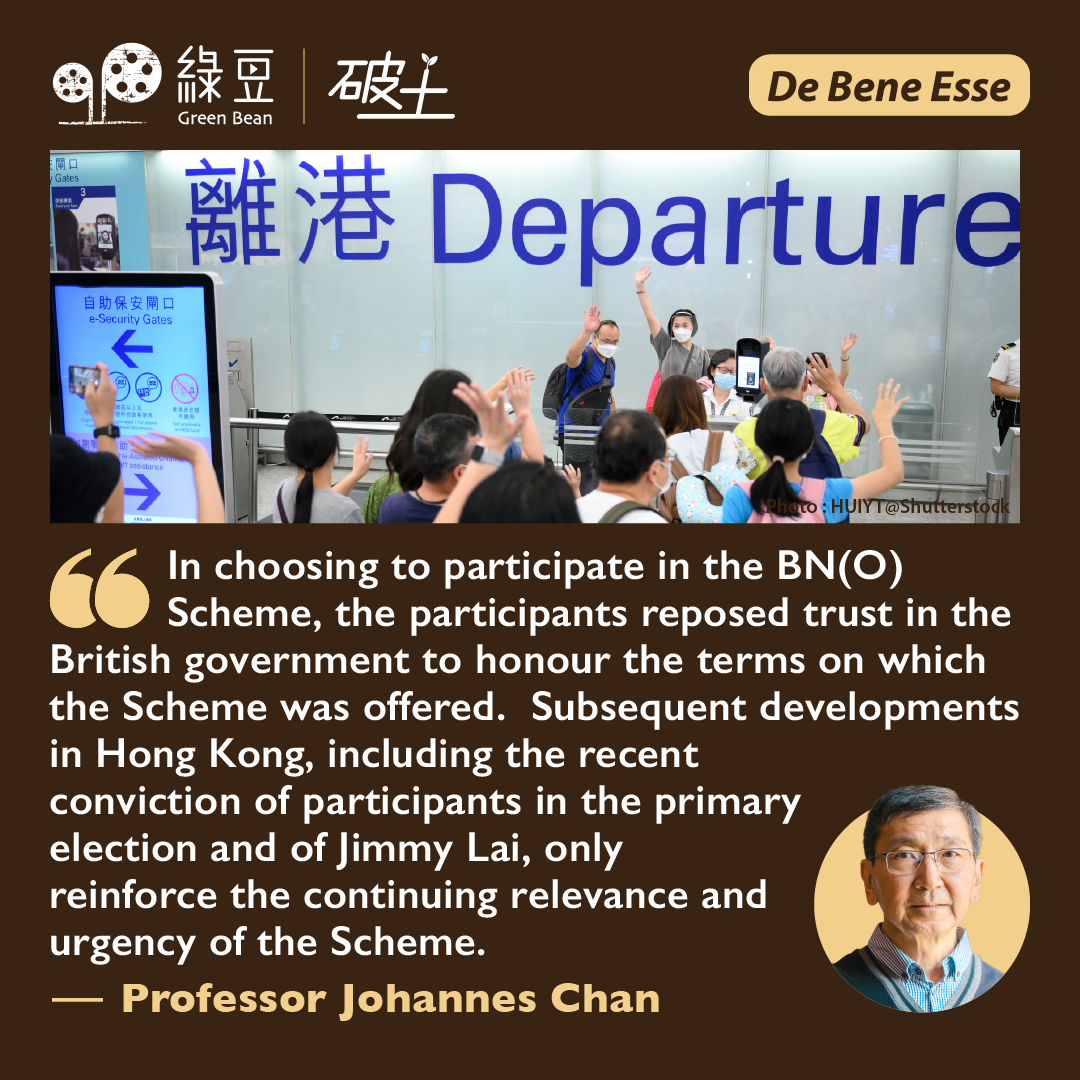

In November 2025, the British Government published...

特首近日就大埔火災事件宣布成立獨立委員會,公開表示政府會「調查到底,認真改革,化悲憤為改革力量,讓真相水落石出,讓公義得到伸張,讓逝者安息,讓生者安心。」並用上「必定會嚴肅查明真相,嚴格跟進問責」等強硬字眼,強調其決心全面查明事故成因及責任。此番說話旨在向市民釋出訊息,政府已意識到事件的嚴重性,並希望透過獨立機制回應公眾關注。 然而,社會上亦有不少聲音關注政府沒有選擇成立法定的獨立調查委員會(Commission of Inquiry,下稱COI)。值得指出的是,這些討論固然重要,但不必因而貶低獨立委員會的價值,因為它無疑比一般的跨部門檢討小組更具獨立性與公信力。兩者的最大差異及成效,主要取決於其職權範圍(terms of reference)、成員組成以及法定權力,而後者尤其是公信力的關鍵。 按慣例,兩者一般皆由高等法院或以上的現任或退休法官主持。委員會的職權範圍尚待確定,但根據目前披露的資訊顯示,特首傾向要求獨立委員會「審視大埔宏福苑火災的起火和迅速蔓延的原因及相關問題」。這些相關問題尚待確定,特首的發言,似乎會觸及一些制度性的問題,如不當的相關利益、貪腐圍標、監管和檢測制度,以及相關人員包括政府部門及專業人士的責任承擔等(但似乎未提及政府高官的問責)。...

一、前言 2025 年 9 月,香港立法會以大比數否決了《同性伴侶關係登記條例草案》》(下稱《法案》)。[1] 該《法案》原本是政府為回應終審法院在《岑子杰》一案中的判決而提出。 [2]...

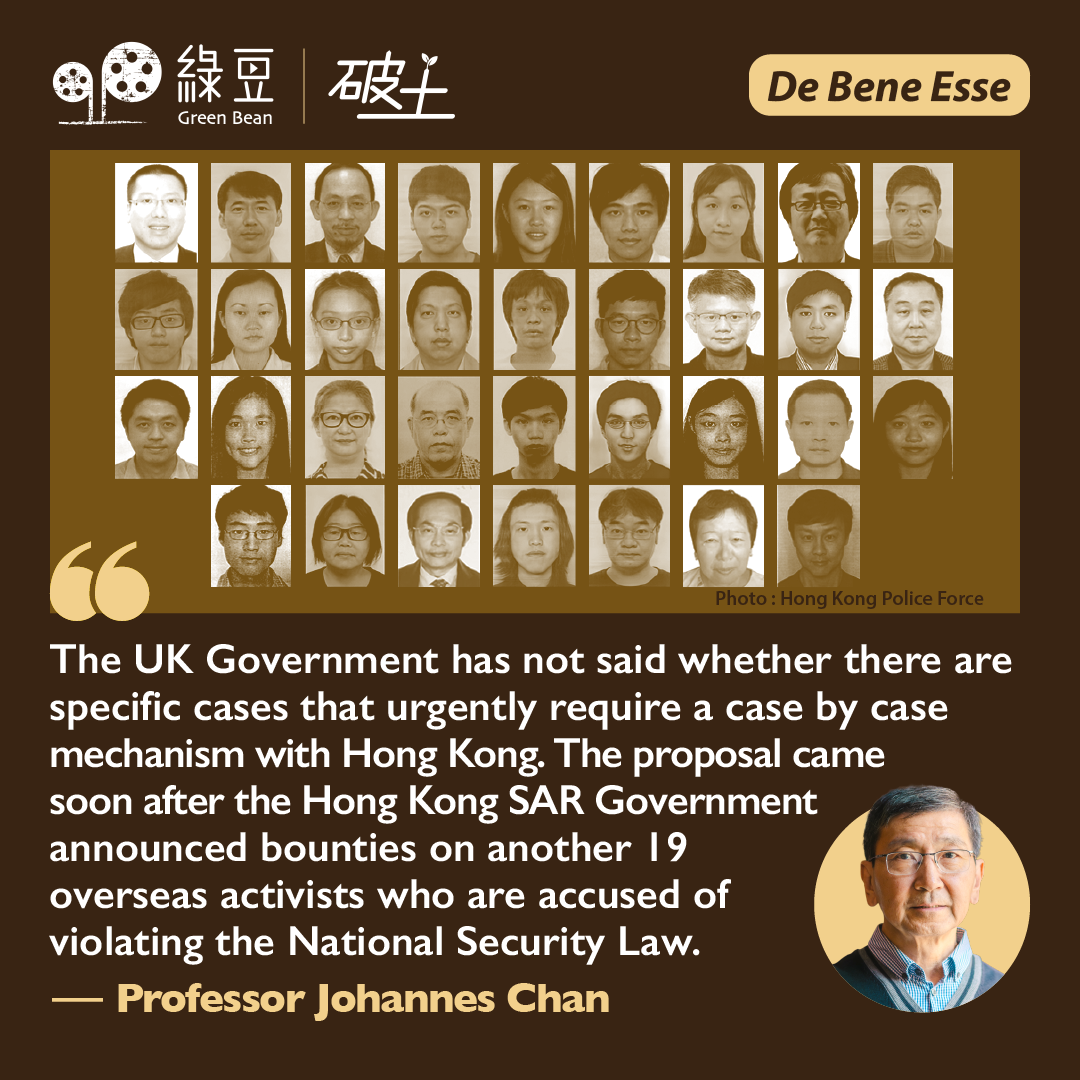

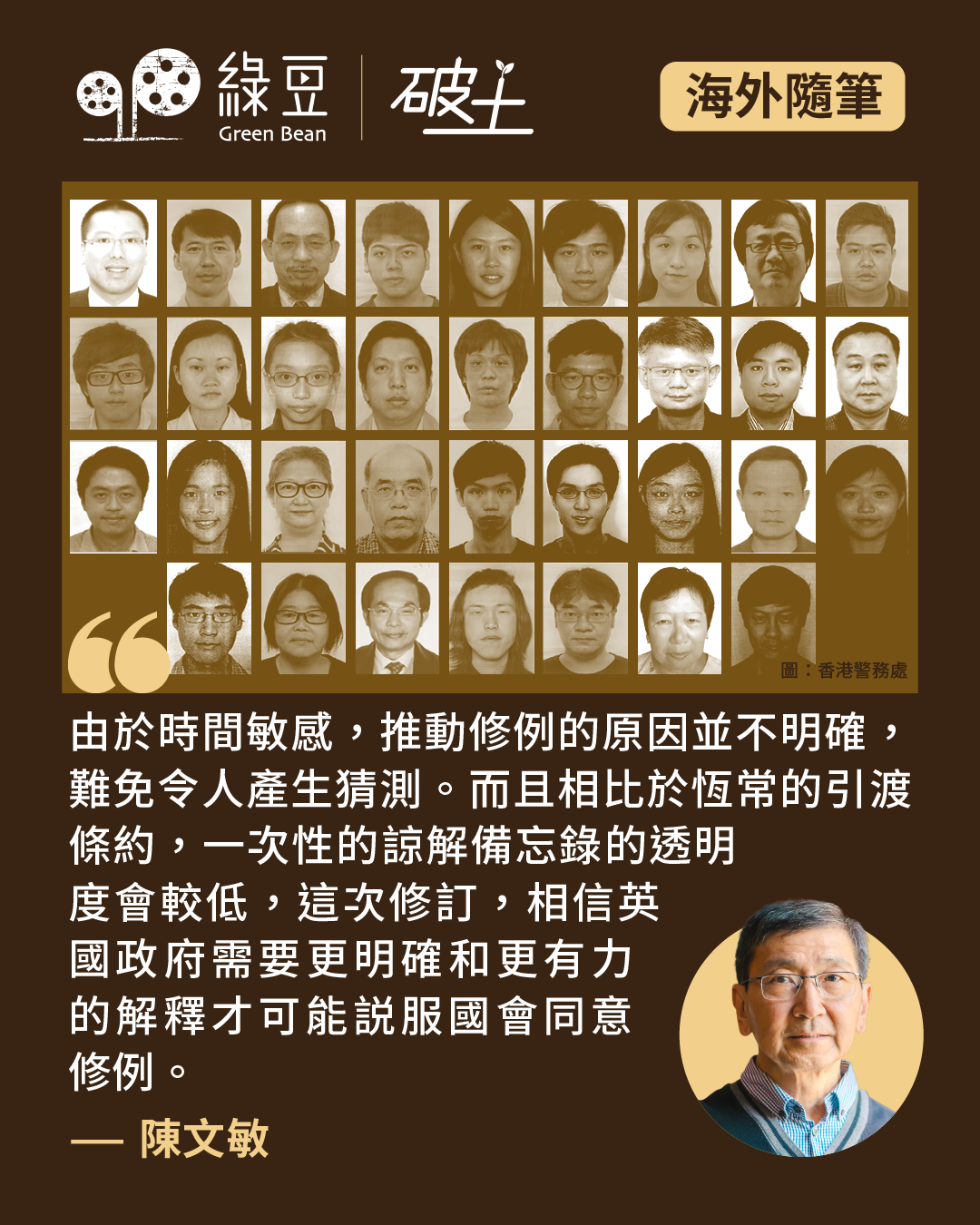

英國政府近日提出修訂《引渡法》的建議,允許英國政府與香港進行「個案式」的引渡安排,引發了在英港人廣泛疑慮與關注。 英國與香港之間原本存在一份正式的引渡條約,但英方於2020年因香港《國安法》實施而單方面宣布暫停該條約,香港亦隨即宣布暫停實施該條約,至今雙方並無有效的引渡機制。 根據現行《引渡法》,英國的引渡對象分為三類:第一部分涵蓋歐盟成員國;第二部分涵蓋與英國簽有引渡條約的國家或地區,香港便被列入此部分;此外,《引渡法》第194條賦予英國與「沒有引渡條約」的國家或地區就個別案件作出一次性的「特殊安排」,對個別人士就個別案件作出單一性的引渡安排。有別於恆常性的條約安排,這特殊安排完全取決於政府的酌情決定,換言之,英國政府可以拒絕這引渡要求,而引渡安排的細節亦要雙方同意,並在雙方簽訂諒解備忘錄後,才能啟動引渡程序。 將香港變為「非條約地區」 問題在於:第二部分的前提必須存在一份有效的引渡條約。由於港英引渡條約自2020年起已被暫停,第二部分對香港便形同失效。同時,第194條的個案式特殊安排卻不能適用於第一及第二部分下的指定地區,因此香港既失去條約基礎,又無法納入這個特殊安排,導致目前根本沒有任何法律途徑讓英國與香港進行引渡。 這正是英國政府提出修法的原因:英國擬將香港「去指定化」,也就是把香港從《引渡法》第二部分中剔除,令其變為「非條約地區」,從而納入第194條的酌情機制。技術上而言,這並非恢復舊有的引渡條約;某程度上,香港的地位從「條約夥伴」降級為「無條約地區」,就如英國政府所言,這修訂是「徹底」切割與香港的引渡關係,但換一個角度看,這切割並非完全徹底,因為目前港英之間完全無法進行引渡,修例後至少可在特定情況下啟動個案式安排。 在這個新機制下,若英國收到香港的引渡請求,內政大臣將決定是否簽訂諒解備忘錄作出特殊安排;一旦簽訂了備忘錄,內政大臣可以啟動引渡程序,這將援引《引渡法》第二部分的程序,包括將請求移交法院審理。法院必須確定引渡要求符合英國的法律及諒解備忘錄的附加條件。...

政府擬修訂《監獄規則》,收緊探訪及拒絕個別律師會見在囚人士,並限制還押人士訂購私飯及自備私服。此項建議涉及兩項根本法律原則。 第一,雖然在囚人士因定罪被剝奪人身自由,但不等於其所有基本權利均被剝奪。例如他們並不自動喪失投票權或律師代表權。身處監獄的人士無法自由接觸外界,法律顧問往往是他們唯一可獲得獨立法律意見和協助的渠道。歐洲人權法院指出,律師代表權是公平審訊的前提,其地位幾乎等同「不可減免履行」的權利 (non-derogable right)。若律師違法,政府可依法檢控或向律師專業團體投訴;但這個別事件不足以構成全面限制律師探訪在囚人士的理由。 第二是無罪推定原則。還押人士尚未審訊,法律上被視為無罪。因此,在普通法世界,他們一向與定罪犯人分開對待,例如不用穿囚衣、有較多探訪及可選擇膳食。在現行制度下,他們每日僅可接受兩位訪客共探訪十五分鐘,且須在懲教人員視線與聽力範圍內進行。再者,所有提供私飯的承辦商均須經審批,難以構成安全風險。 政府稱訪客煽動憎恨,這既無交代事實基礎,亦違反言論與思想自由保障。首先,探訪極短且全程受監視,煽動無從説起;其次,還押人士未被定罪,思想自由受保障;第三,候審羈押屬短期過渡安排,被告可能被判無罪,故囚禁須盡量減低對其正常生活的影響。若被告長期被囚,這些安排或許會對署方造成一些不便,但在這情況下,真正的問題是為何一名未經定罪的被告會被長期羈押? ▌[海外隨筆]作者簡介...

About [De Bene Esse] This Latin...

英國的《性別確認法》(Gender Recognition Act)規定,任何人士獲發性別確認證書( Gender recognition certificate)後,其性別將以確認書上所載的性別為準 ,除非法例另有規定。早前英國最高法院裁定,[1]《平等法》(Equality...