破土圖文

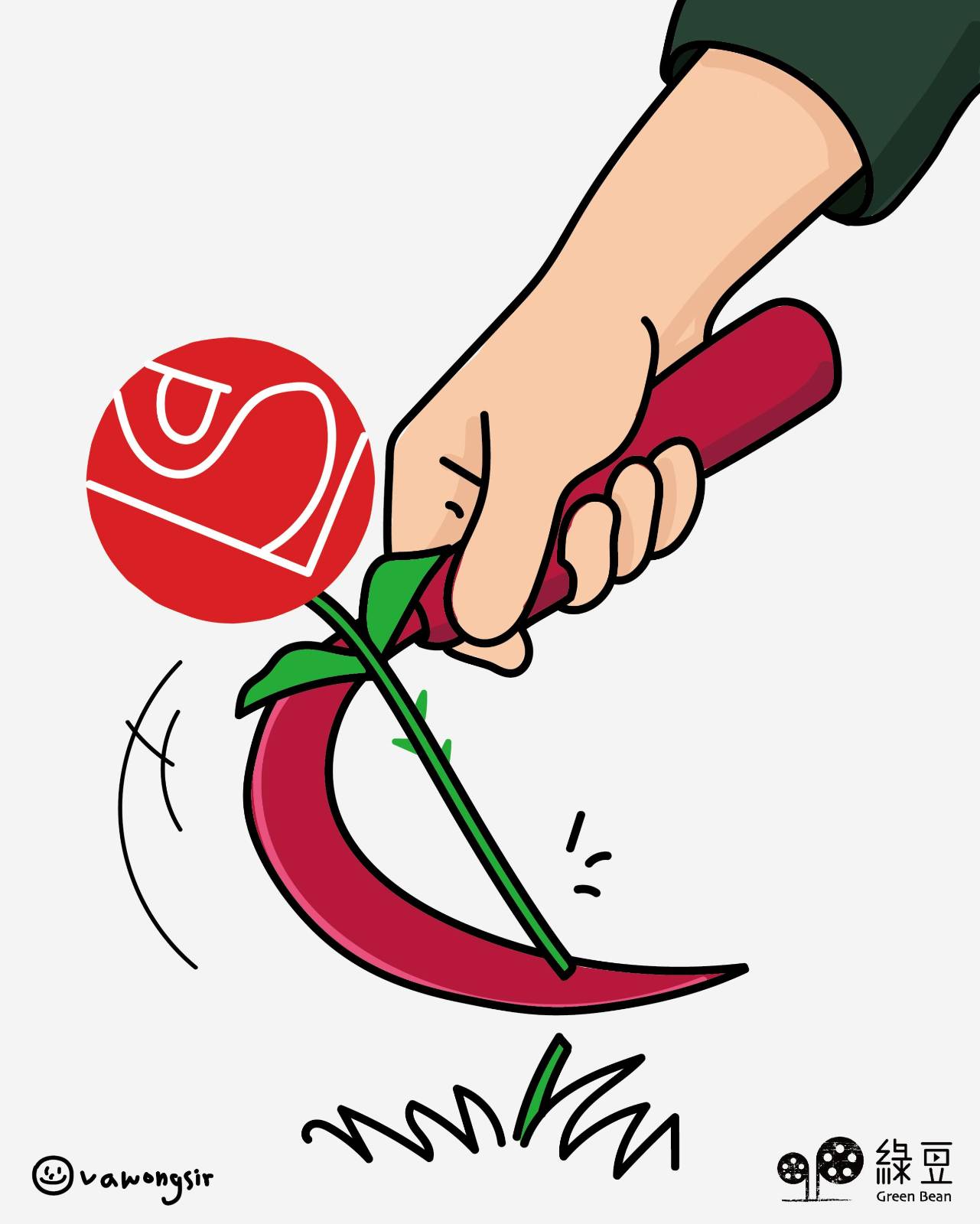

破土漫畫

破土來稿

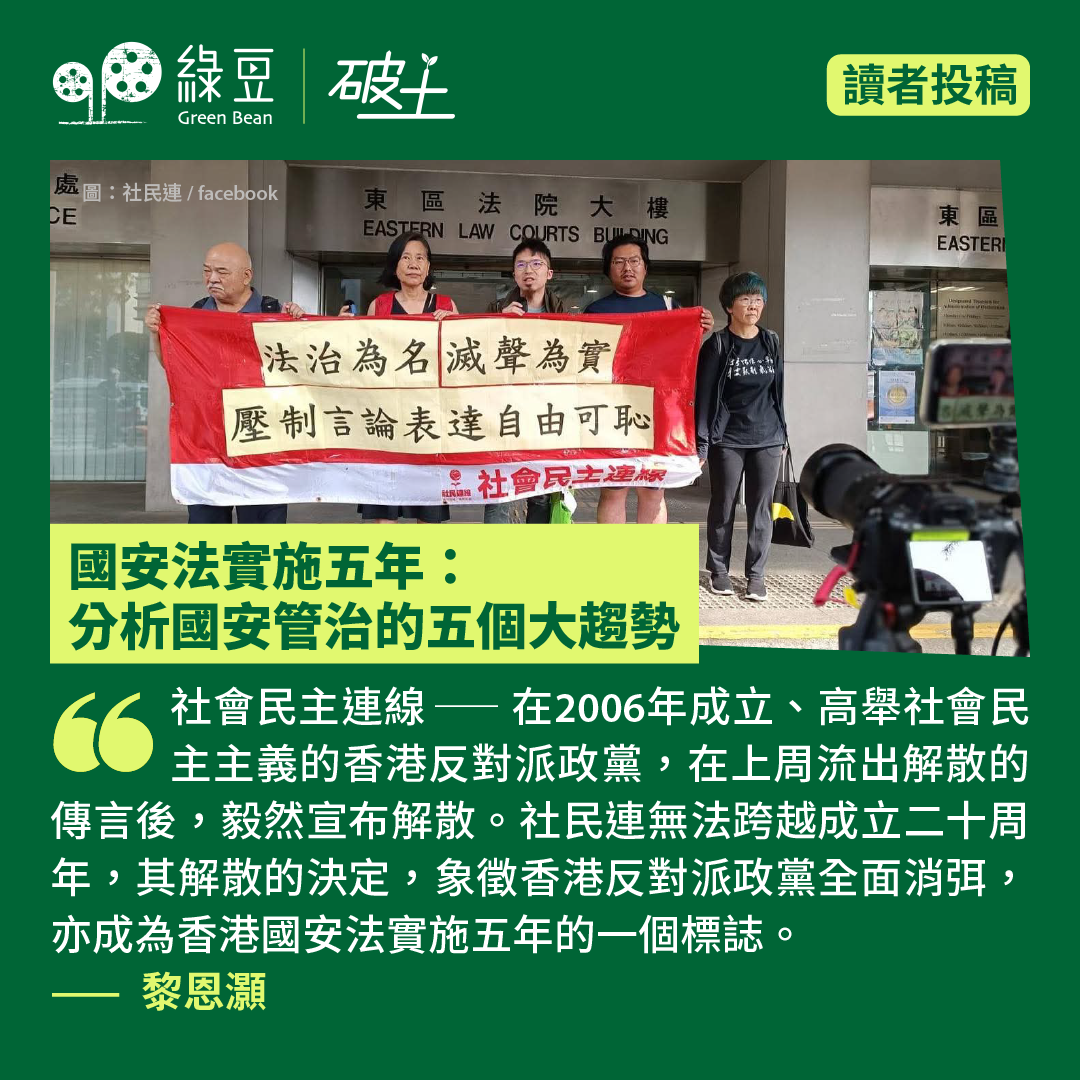

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎左中右各方讀者意見分享。) 社會民主連線───在2006年成立、高舉社會民主主義的香港反對派政黨,在上周流出解散的傳言後,毅然宣布解散。社民連無法跨越成立二十周年,其解散的決定,象徵香港反對派政黨全面消弭,亦成為香港國安法實施五年的一個標誌。 香港國安法及其執行機關(下稱國安體制)實施五年以來,香港政治、司法、社會、經濟、文化等層面經歷翻天覆地的變化,使香港由一個半民主、半威權的混合政體,全面走向威權化──權力不斷集中在非民選的行政機關,立法和司法部門成為政權附庸;每個制衡政權的社會支柱──媒體、公民社會、人權體制、政治反對派──被一一瓦解,政權的權力不斷膨脹,監控、宰制方方面面的自主力量和「軟對抗」。況且,香港和其他威權政體不同的地方,在於香港並非主柱國家,中共作為主權國,隨時可以向香港實施各種權力和政策而不受制約。亦因如此,能夠抵抗香港威權化的阻力就更大。 香港在國安體制下發展的五個大趨勢...

(Editor's Note: In addition to having...

破土有聲

收看節目 在英國公立學校教歷史的路易士老師,在綠豆寫專欄,引來了讀歷史的莫宜端的興趣,想知道在英國,孩子是如何學歷史科。細問女兒,才發覺老師會將學生的個人經歷與國家的歷史連結,比起在香港的課程有趣得多。而令莫宜端長知識的,還有歷史不只讀英國歷史,竟有被殖民前的西非小國歷史,引起莫宜端對歷史課如何塑造學生世界觀的思考。萬一有缺口,誤解和偏見,往往在這裡萌生。

收看節目 難得有香港劇團山長水遠來英演出,莫宜端在友人的熱心幫助下,一家人出城,參加了這個可說是「香港人打氣活動」。身處英國,但放眼盡是香港人,舞台上說的是熟悉的廣東話,就是這樣,莫宜端過了「又喊又笑」的一個晚上。感動的不單是台上一個又一個香港故事、勾起了莫宜端對家人的想念,還有在英港人這群體的連結,說實是互相療傷的過程。▌[英倫筆端]作者簡介莫宜端 Zandra, 育有一子一女,與丈夫子女定居英國,英國註冊言語治療師。曾任記者、時事節目主持、政策研究員、特區政府局長政治助理。及後進修並成為言語治療師。 ...