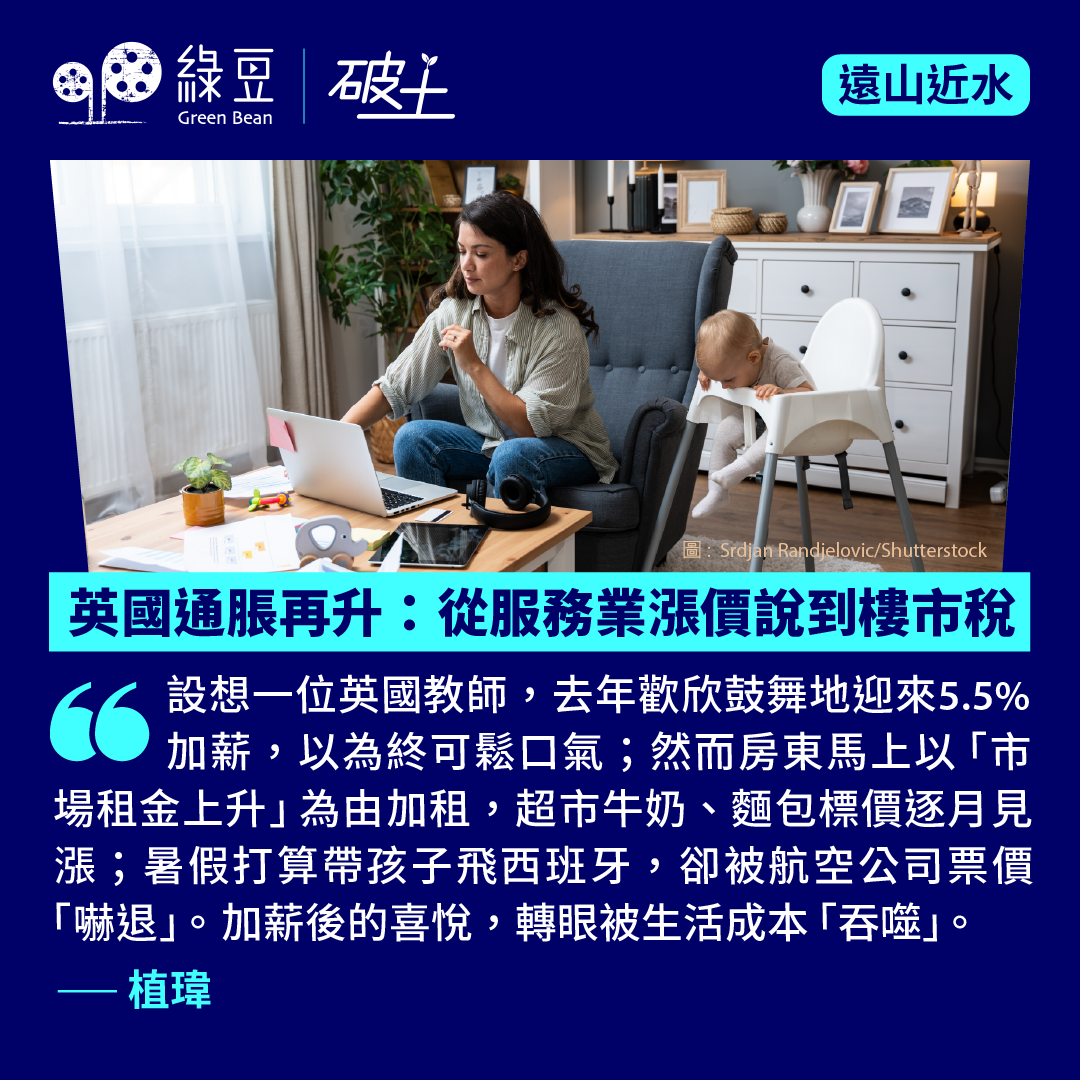

英國通脹再升:從服務業漲價說到樓市稅

夏天本應是英國人最能舒一口氣的時節——日照長,泰晤士河邊的露天酒吧座無虛席,議會亦正值夏季休會期,財相李韻晴(Rachel Reeves)和首相施紀賢(Keir Starmer)理應得以喘息。然而,國家統計局(ONS)公布的數字卻為這份夏日閒適投下陰影:英國七月消費物價指數(CPI)按年上升 3.8%,不僅高於市場普遍預期的3.6%,更超過ONS自家早前「下調」的內部預測。若計及業主自住住房成本(CPIH),升幅達 4.2%。

與此同時,大西洋彼岸的美國通脹維持在 2.7%;歐洲大陸更顯「安穩」:德國 2%、法國僅 1%。換言之,英國在七國集團(G7)中通脹之高幾乎「鶴立雞群」。這情況彷彿讓人想起上世紀七十年代石油危機時,投資者常以「英國病」(British Disease)形容本土經濟之頑疾:低生產率、罷工頻仍、物價高企。如今雖非1978年工會「冬日不滿」(Winter of Discontent)要求大幅加薪之局,但通脹高於預期,實在令英倫銀行(Bank of England)難以「心安理得」地於十一月再次減息。

為何英國「特別高」?

翻查細項,答案呼之欲出:

- 服務業通脹高達5%,較商品通脹的2.7% 為烈;

- 住房與家庭服務(包括租金與業主自住成本)升5%,單是此一分項已貢獻整體通脹1.82個百分點;

- 交通費用尤甚,暑假航空票價一口氣竄升2%;

- 食品及飲品亦不消停,年升9%。

若與歐陸相比,差異顯著:法國靠能源價格大跌 7.2% 拉低通脹至1%;德國能源與食品價格皆「溫和」,整體壓力有限;唯獨英國仍受能源批發市場波動牽制。換句話說,英國居民電費單、租金與機票價,正在合力「燒旺」通脹火苗。

更深一層的結構性因素,則是工資壓力。工黨自去年七月勝選上台以來,為修補公營部門士氣,批出平均 5.5%的加薪幅度予教師及國民保健服務(NHS)人員,遠高於當時約2%的通脹。有人認為這只是「追補」過去十多年緊縮政策下實質工資倒退;但經濟學常識告訴我們:當公營員工大幅加薪,私營部門工會必然「有樣學樣」。果然,近月私人企業薪酬增長亦被推高。結果是——服務業通脹特別「黏滯」,成為英國「通脹王國」的獨門標誌。

歷史迴響:七十年代的前車可鑑

難道一點工資加幅,就能令通脹「牽一髮而動全身」?歷史早有答案。七十年代石油危機後,英國政府屢次與工會談判,為避免罷工,批出薪酬上調。結果不僅沒能平息民怨,反而助長「工資—物價螺旋」,通脹率一度飆至 25%。今日情勢遠非當年,但「似曾相識」仍教決策者心驚。

與此同時,英倫銀行正處於兩難:剛於八月減息至 4%,市場原以為十一月可望再下一城,為經濟注入活水。如今數字一出,交易員馬上修正預期:再減息的機會恐怕不足五成。畢竟,若在通脹仍高於目標一倍(BoE的目標為 2%)之際繼續放水,無異於火上加油。

樓市暗湧

早前已講過減息並非靈丹妙藥。以倫敦的樓市為例,即使今年再度減息,樓市仍陰霾濃罩——業主與買家「提心吊膽」的,是財相李韻晴正考慮推行新稅制:有消息指凡出售價值 50萬鎊以上 的物業,須繳納額外稅款。工黨自認此舉在於「重塑公平」,樓市已成「富者遊戲」,政府理應汲取部分收益,用作公共服務開支。

然而,與減息預期相互交織,樓市或將迎來一場「冰火二重奏」:

- 若減息受阻:按揭利率維持高企,買家承擔能力受壓;

- 若新稅上路:高價物業成交量勢必下挫,中上產階層「鎖盤不賣」,流動性進一步收縮。

「雙重夾擊」的英國經濟

設想一位英國教師,去年歡欣鼓舞地迎來 5.5% 加薪,以為終可鬆口氣;然而房東馬上以「市場租金上升」為由加租,超市牛奶、麵包標價逐月見漲;暑假打算帶孩子飛西班牙,卻被航空公司票價「嚇退」。加薪後的喜悅,轉眼被生活成本「吞噬」。

此種「加薪趕不上漲價,漲價又因加薪加劇」的現象,正是當下英國通脹「比人高」的縮影。

▌[遠山近水]作者簡介

清風明月本無價 遠山近水皆有情。