工黨執政一年:公營投資經濟藍圖,理想變幻想?

話說一年之前,工黨在大選中大勝,揮舞着「公營投資重塑經濟」的旗幟登上執政之位。當時舉國上下頗有一番「新政」將臨之氣象,社會各界期待政府能加碼醫療、轉型能源,增加公共支出催谷生產力、引領復甦。然而,時至今日,這套看似宏大的願景,卻陷入「銀彈有限、矛盾無窮」的困局。

微增轉負:經濟疲軟難以承受理想

英國經濟自4月起連續兩月錄得負增長——4月收縮0.3%,5月再跌0.1%,與預算責任辦公室(OBR)於工黨上台時預測的全年1.0%增幅可謂背道而馳。原本寄望新政府可釋放被壓抑的需求、點燃經濟火種,如今卻發現財政槓桿用得愈多,效果愈見渺茫。

醫療開支猛漲,績效卻未見顯著改善

工黨主打「投資驅動增長」,尤以醫療與綠色能源為兩大支柱。政府堅信,只要不惜代價加大投資,自然可改善公共服務,提升國民生產力。然而,一年過去,成效了了。

單以醫療為例,2024/2025年度政府開支高達2,580億英鎊,按年上升7.9%,佔GDP之8.9%,增速遠超通脹及整體經濟。根據國王基金會報告,雖英國醫療開支高於歐盟平均值(8.25%),但每千人醫生、護士數量仍居末列,可避免之死亡率亦偏高,說明「花得多,不等於買得好」。

投資非萬靈丹:綠能、醫療陷「愈投愈虧」

工黨所謂「投資主導經濟」,意圖再明不過:以政府投入啟動民間配合,令英國重拾增長動力。然而,實情卻反映:投入愈多,效益愈低,適得其反。無論醫療或能源,政府固然大灑金錢,卻鮮見結構性改革。結果是支出愈增,效率日降。

醫療罷工不斷,效率無從談起

過去一年,政府為安撫醫護界,已為常駐醫生加薪22%,但罷工潮未見停歇。本月又有5日罷工預告,恐將取消逾20萬宗醫院預約。自2022年以來,醫護界已發動11次大型罷工,導致近150萬宗治療延期或取消。若果制度本身缺乏激勵與效率,單靠加薪解決不了根本問題。

綠能補貼致電價上揚

為達「零碳排」目標,政府重啟補貼政策,推出「差價合約」機制,又設立「大英能源公司」(GBE),欲在國內重建清潔能源供應鏈。然而,其能源政策導致家庭與企業用電成本同步上升,形成政治反彈。

最新「清潔能源產業計劃」立下目標:至2035年將年度投資翻倍至逾300億英鎊,自去年7月工黨上台以來,公私合共投入至少17億英鎊,然進展緩慢,成效未彰。

「投資」兩字,不應淪為美化浪費之詞

政府亦將大量資源投放於回報極低之領域:

- 庇護系統:每年耗資超過40億英鎊,其中每日高達800萬英鎊用以安置無證移民於酒店,浪費之鉅,令人咋舌。

- 社會福利:包括PIP在內之健康相關津貼已升至220億英鎊。據統計,35歲以下英人中,每9人便有一人因精神健康問題而退出勞動市場。此類支出雖有社會必要,卻對整體生產力毫無助益。

以上例子反映:「投資」一詞若缺乏篩選與效果評估,只會令資源錯配,既未提升經濟,反而拉低財政效益。

「秋季聲明」將成試金石

展望未來,工黨將面對一個殘酷選擇:究竟要堅持原有大政府之路,還是收斂支出、尋求改革?若繼續擴張計劃開支,則須承受經濟增長乏力、財赤擴大與稅負攀升之多重風險;反之,若欲轉向改革,則須與黨內路線、選民期望重新對話。

增長乏力,靜默加稅

在經濟乏力、勞動市場疲弱之下,稅收自然難以跟上支出。工黨雖誓言不加主要稅種,惟眼下壓力四起,政府只得祭出「靜默手段」:

- 凍結免稅門檻:名義上未加稅,實質隨通脹吞噬中產可支配收入;

- 檢討僱主與國民保險供款:欲從企業處多擷取數十億英鎊。

此外,「財富稅」再度成為熱門議題。惟據英國財政研究所(IFS)指出:

- 財富稅或抑制儲蓄與投資;

- 資產估值複雜,容易產生漏洞與避稅;

- 多數發達國家施行財富稅後皆告放棄,因回報偏低且扭曲經濟。

富人出走

提議中之「2%財富稅」針對資產逾千萬英鎊者,號稱每年可帶來百億收入。然而,多方警告:此舉或觸發資本外流與投資減退,得不償失。

亞當史密斯研究所直言,該稅「以公平之名行愚政之實」,因其行政成本極高,需新設機構審查資產估值,連家族住宅亦難倖免。

唐寧街內部消息稱,首相顧問已警告:財富稅若與取消非本地居民稅務優惠政策接連出台,將引發一場「富人出走潮」。經濟與商業研究中心預測,倘若四分之一前非本地戶籍者遷居他國,英國稅收將不升反跌。

歷史亦早有前車可鑑:法國於1982年由左翼總統密特朗首創財富稅(IGF),後於1986年被希拉克政府取消。其後,財富稅於1988年以「社會團結財富稅」(ISF)形式重新啟用,直到2017年才由總統馬克龍全面廢止──改為僅針對房地產徵稅的 IFI 系統。

法國取消財富稅一則因為行政成本沉重,二則富人遷走導致稅基萎縮。雖然馬克龍於2017 年廢除 ISF,並引入 IFI,然而想藉由放寬財富稅鼓勵資金回流的預期未能實現。稅收並未顯著增加;反而頂層富豪的資產持續增長,削弱了稅制效果。

西班牙自1977年推行財富稅,但不同自治區如馬德里、安達魯西亞、加利西亞對應門檻與稅率亦有所調整,導致地方間優惠不一,形成混亂局面。2022 年中央政府預估可徵收 15 億歐元財富稅,但實際僅收到約 6,000 萬歐元,僅為預期的40%。行政成本高,制度複雜度與地方差異也使得徵收效率低下。

資本外流與高端人士遷移

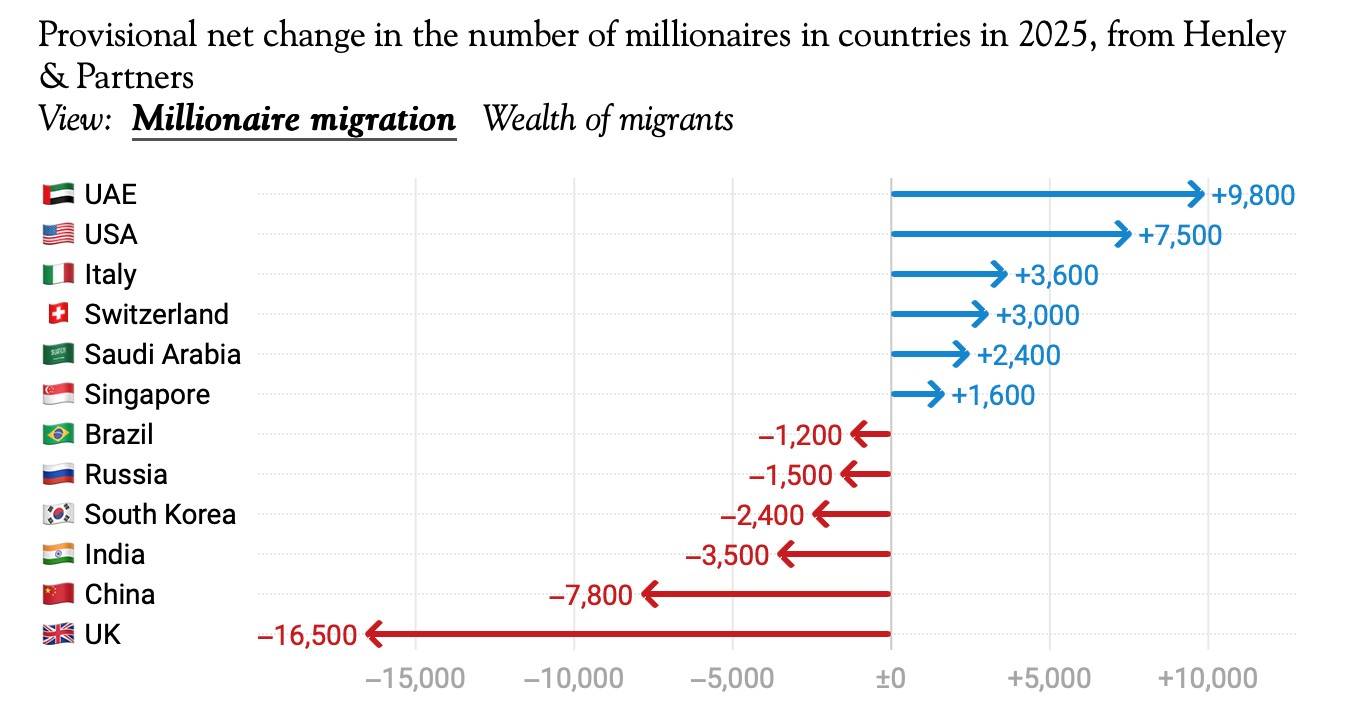

英國尚未推行財富稅,已因為取消非居藉稅務寬減而引發富人外遷。根據投資移民顧問Henley & Partners的估算,英國去年已流失1.1萬名富人(按年增157%),今年將再流失1.65萬名富人(再按年增53%)。此舉不僅令財富稅收入減少,也削弱了該等人士對所得稅、增值稅等其他稅種的貢獻。

資料來源: Henley & Partners/ New World Health

秋季預算案,將成試金石。此時此刻,工黨若不以紀律與制度補足其理想,恐怕「投資驅動」最終淪為「預算自殘」。

▌[遠山近水]作者簡介

清風明月本無價 遠山近水皆有情。