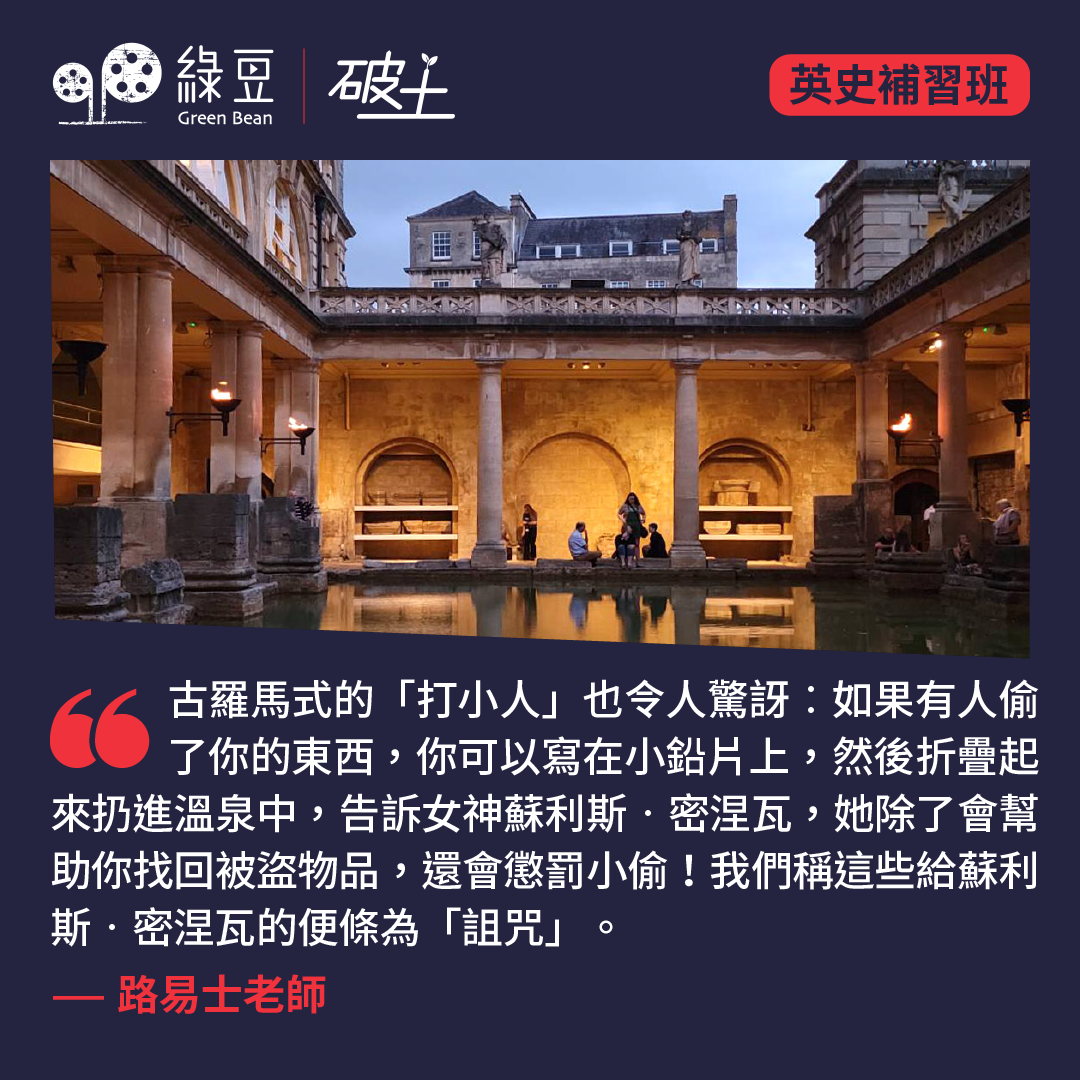

英國曾被殖民統治。沒寫錯,是被羅馬帝國(Roman Empire)。英國曾是羅馬帝國的一部分,長達三個半世紀之久。從公元43年克勞狄烏斯皇帝(Claudius)入侵起,直到5世紀初羅馬的統治結束。即使在羅馬人離開後,他們仍然在整個國家留下了印記,包括新城鎮、植物、動物、硬幣、語言(例如 ‘exit’一詞就是拉丁語)、道路、建築,甚至「Britain」這個詞也是來自羅馬人的。 當然,還有著名的羅馬浴場(Roman Baths)。去浴場絕無不良意識,人們來到浴場是為了健身、清潔身體,還有與朋友見面,是社交活動。 羅馬人意識到巴斯(Bath)是進行溫水浴的好地方,因為水是由地下深處的岩石自然加熱的,就在這裏建了浴場。路易士老師來了英國兩年多,終於有機會到巴斯親身看看這著名的建築。由倫敦的柏靈頓(Paddington Station)出發,坐火車約一小時多,來到了英格蘭西南區域。路途不算遙遠且景點集中,我們主要看了浴場和旁邊的巴斯修道院教堂(Bath...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映離散對個人和家庭帶來的衝擊,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 家明今年14歲,去年跟隨父母到英國,對移民也有著很大期望,特別是香港功課壓力大,更覺得移民是一個重生的機會。 來了已經一年了,跟父母的關係卻愈來愈差。家明跟爸媽差不多隔天便吵架,吵的多為了日常生活事,例如很晚也不睡覺、不洗澡、不做功課、不同枱吃飯,父母看不過眼便出口罵,見家明不作聲,父母更手足無措,變得更激動,只好吵鬧更大。 這時的家明,便會比父母更大聲的用粗口大罵,媽媽只好不作聲在一旁痛哭,爸爸見狀就更激動,有時雙方甚至動起手來。...

谷股市、救經濟,能否凑效?算術題:113>75,證明紅朝非祖國。如何反駁?肥態頭都大。 丁蟹:公司有盈利,股價才會升;若把公司股票做抵押,借得巨款在市場買入自己公司的股票,再借再買,不斷重複,股價急升,但跌得仲快過我跳樓。 股民:今次谷股市,不見肥熊說「我親自部署,親自指揮」,不買為妙。 老粉紅:那條算術题,如何拆得掂? 智將團 :好易啫,把國名七個字,改成「祖國」兩個字,德仔就要叫我們做祖國啦,我們又赢一仗了。 ...

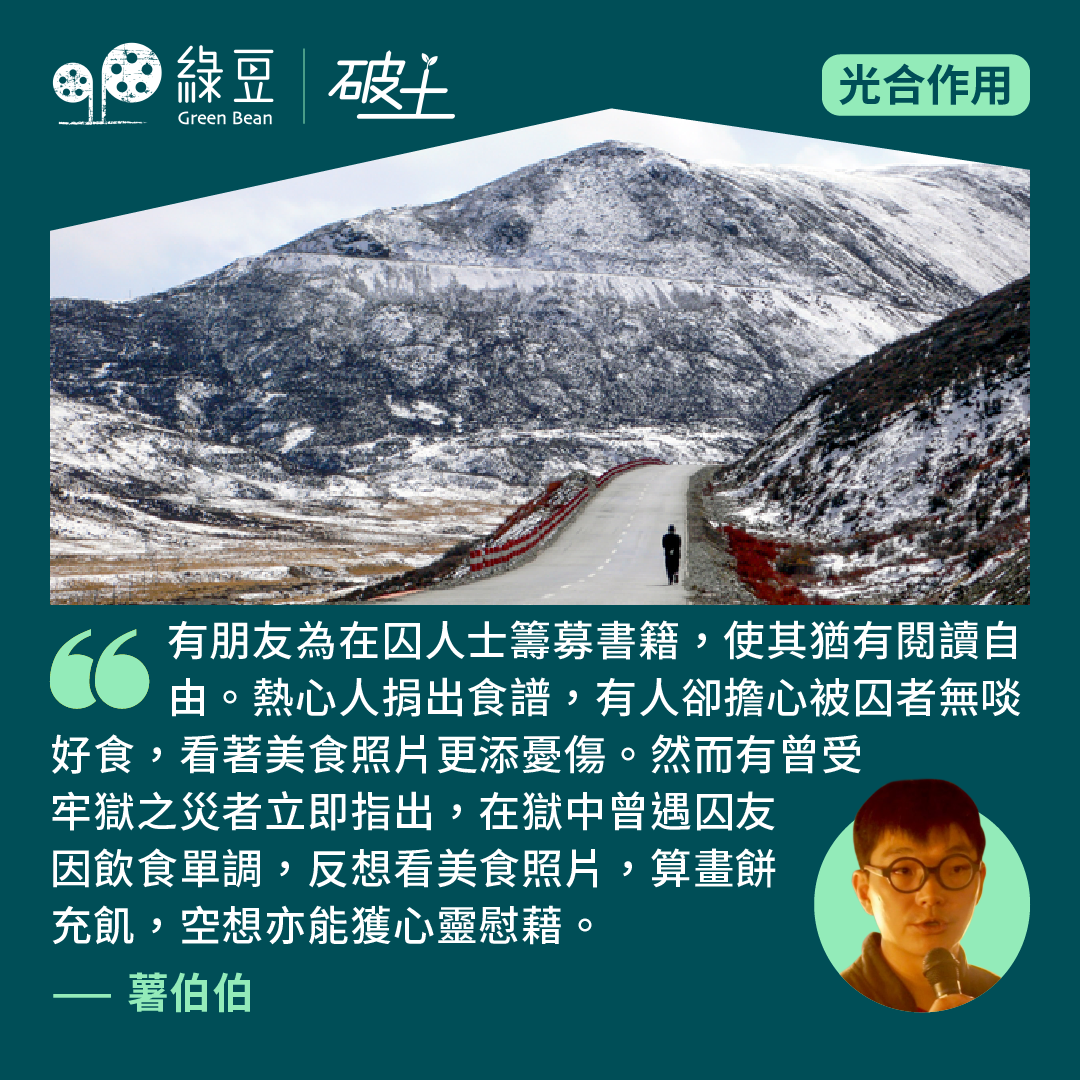

以前曾騎單車自泰國曼谷到西藏拉薩,及後屢有問者,詢踩車遊藏之事,我亦樂於網上分享經歷。一次在網上旅遊論壇,有人問到踩車遊藏建議,如實告知,不意惹來從沒騎乘經驗者批評,說我見人踩車遊藏而不阻止,反給意見鼓勵,是不負責任之舉。 批評者稱自己曾包車進藏,坐車時遇高原反應。他認為:坐車尚且如此,騎車將何以堪?其謬之處,在於以為乘車與騎車可相提並論。高原反應其一主因,正是進藏過於匆忙,未及適應。由四川包車入藏,連參觀只約五、六天,騎車則需月餘,而且逐漸走高,適應遠勝坐車。 凡事向人性好處去看,該人批評我分享騎車入藏建議為「不負責任」,雖然理據不足,但也算是懷有悲憫之情,關心他人安危。其欲勸止遊人騎車入藏,出於自身痛苦經歷。然以為一己所知,可施於眾,除自限對世界理解,更礙他人志向。 把話題扯遠,有朋友為在囚人士籌募書籍,使其猶有閱讀自由。熱心人捐出食譜,有人卻擔心被囚者無啖好食,看著美食照片更添憂傷。然而有曾受牢獄之災者立即指出,在獄中曾遇囚友因飲食單調,反想看美食照片,算畫餅充飢,空想亦能獲心靈慰藉。而且入書不是強迫,是牆內人主動要求。無相關經歷者,即使出於好心,但助人時只基於自己觀點感受,而非站在對方立場上理解其需要,一切以己度人,反限他人體驗。 天下不少事物、教條、道理等,表面相同,實際迥異。猶跳崖百米,螞蟻投崖應無大礙,大象一躍而下則必死無疑。只要稍微更改規模、重量、速度、心態、場景,一切就會分崩離析,難以為鑑。 ...

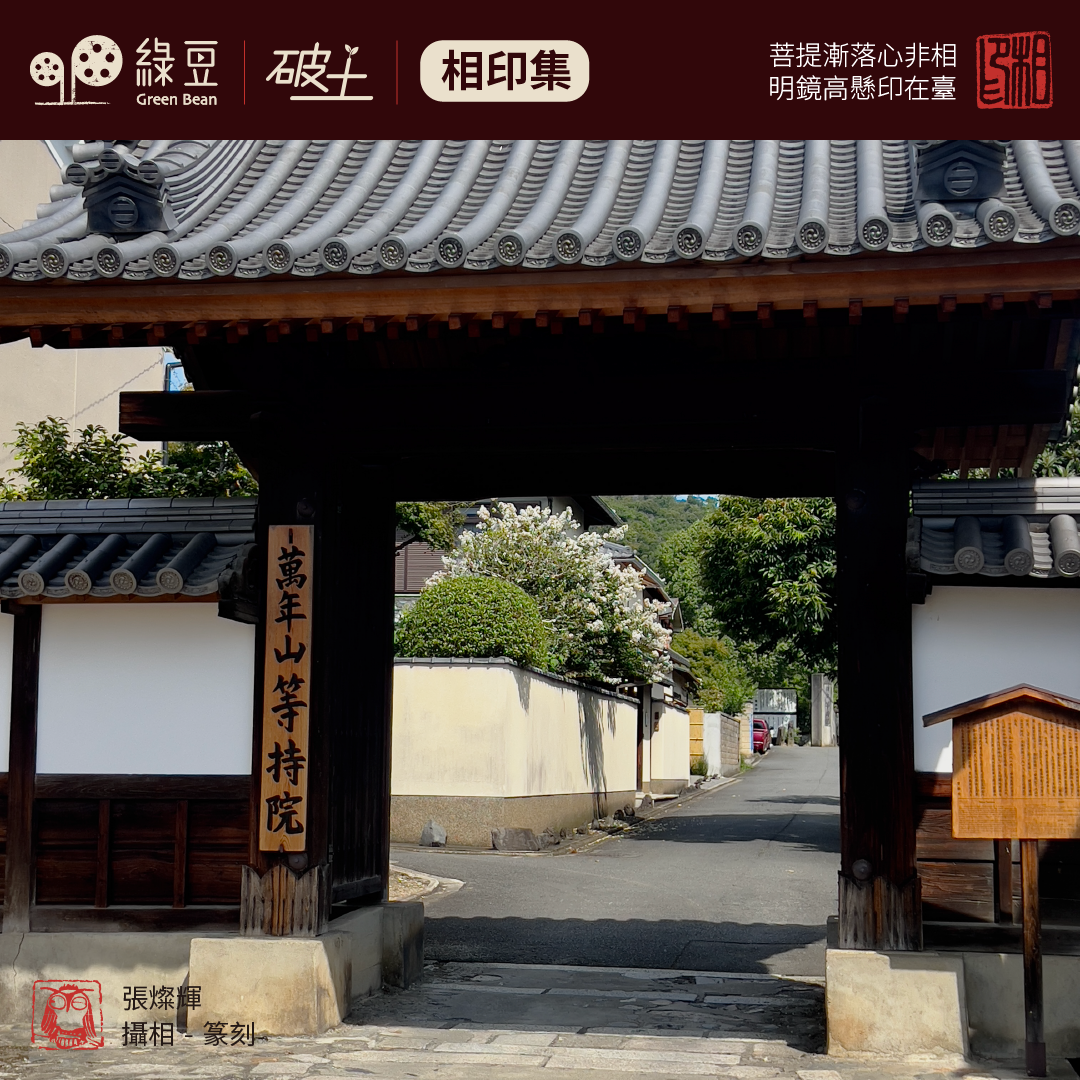

等持院,位於日本京都府京都市北區,是臨濟宗天龍寺派的寺院,自1334年由著名的禪僧兼政治家後醍醐天皇設立以來,便承載著豐厚的歷史與文化意義。寺院的成立初衷是為了供奉已故的親人,並通過佛教理念引導世人,這一精神延續至今,成為了無數信士膜拜的聖地。 隨著時代的推移,等持院逐漸成為了許多顯赫人物的安息之地,尤其是在平安時代與鎌倉時代之間,許多武士與貴族選擇在此安葬,以求靈魂得到永恆的平靜與安息。等持院也因此被尊為足利將軍家的菩提寺,其中收藏有足利尊氏的墓與足利歷代將軍的木像,這些文物見證了過去朝代的興衰與文化的延續。 等持院的建築風格秉承了日本傳統佛教寺廟的設計理念,院內設有庭園與各式建築,例如本尊釋迦牟尼佛的殿堂,設計精巧,彰顯了禪宗的簡樸與深邃。該寺的山號「萬年山」、開基足利尊氏及初代住持夢窗疏石的名字更具有歷史意義,標誌著該地的傳承與價值。 夢窗疏石,這位活躍於鎌倉末期及室町初期的著名佛教僧侶,不僅以其深厚的佛學修為著稱,還是一位才情出眾的詩人與作庭家。他自號「木訥叟」,被尊稱為「七朝帝師」,這充分體現了他在當時社會的崇高地位與影響力。夢窗疏石在建仁寺向無隱禪師學習後,成為元朝渡來僧一山一門禪師的首座弟子,並承繼了淨智寺高峰顯日之法,創立了夢窗派。 夢窗疏石在等持院的修行不僅促進了佛教的傳播,還推動了園藝藝術與詩歌的發展。他所創作的庭園不僅是視覺的饗宴,更融入了禪的理念,使其成為禪者靜思修行的理想場所。而他的詩歌作品則用字簡潔有力,體現了對自然與人生的深刻體悟。 我參觀等待院實在不合時節,沒有櫻花、紅葉和白雪,但因為這不是平常遊客所到之地,在這個陽光燦爛的上午,只有數位遊人,可以讓我單獨領悟禪宗之寧靜境界,暫時忘卻一切煩憂。 (部分內容來自不同網站)...