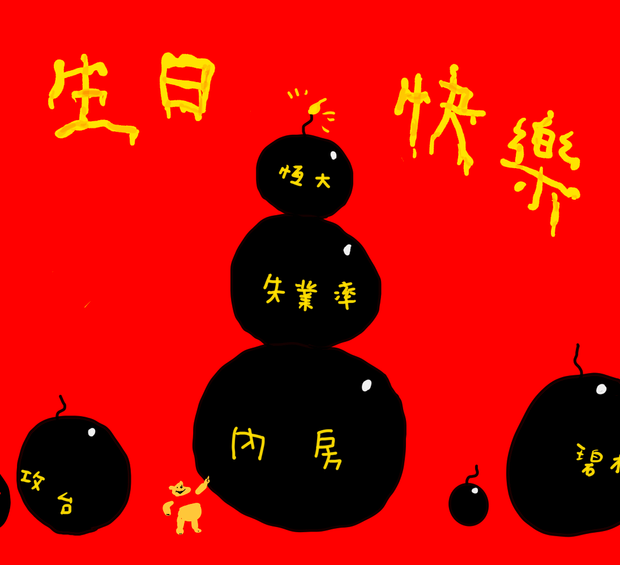

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

在等候政治庇護身分的漫長過程中,要融入本地生活、認識新朋友及充實自己,其中一個最有效的方法便是做義工。 我第一份的本地義工服務是在一間charity shop當店員。當時我和鄰居聊天,告訴他我想做義工充實自己,他便介紹我到這間 charity shop做義工。英國很多不同機構都會開辦類似的charity shop,收集不同的二手衣物和家品,經過清潔整理後再出售。我在香港從來都沒有當店舖員工的經驗,但在這裡我可以學習如何熨衣服、釘價錢牌、把衣物上架下架,是一個很寶貴的經驗,同時可以與職員及客人聊天,練習一下自己英文。...

過去一周,中國內地和香港特區較矚目的政經要聞,主要關乎政府如何應對經濟危機。內地積極運用「舉國體制」,由中央部委引導投資銀行、證券商及保險公司,把資金集中引向政府定為優先的半導體、生物科技、電動車等行業,而香港特區則積極搞晚間墟市,刺激民眾消費。 《金融時報》於上周五(9月22日)發表一長篇文章 (註一),題為「習近平怎樣控制中國股市」,指截至9月20日,吉林省中研高分子材料股份公司(Jilin Joinature Polymer)於上海證券交易所掛牌,今年初到現在已有20家公司在中國本地股票市場上市,合共集資逾400億(按美元計算),比美國證券市場今年的新上市集資額(180億美元)高出一倍以上,佔全球股市今年集資額接近一半。不過,這一波新股上市熱潮並非由於股票市場壯旺,吸引企業蜂湧而來,中國股市於2022年下跌近兩成(滬深300指數),2023年迄今再跌了14%,表現遠遜於其他主要市場如美國、日本。在如此惡劣市況下仍有大批新股爭先恐後地上市,主要出於中央政府積極推動引導。 習年代的「舉國體制」...

大家口裏說著「大英帝國」時,其實帶著什麼感受?是與有榮焉,還是發思古幽情?這個如此有氣勢的名詞跟我們有什麼關係? 香港曾是英國殖民地(是嗎?還是殖民管治而已?),也可算是大英帝國的一部分。但我們應該以怎樣的心態面對?是一種羞恥,應對英國作道德譴責?還是用一種感恩的姿態,欣賞殖民者建立的東西,譬如水塘、公屋? 現在不少港人在英國生活了,他們又該對這個帝國怎樣理解?這個帝國跟現代英國(Modern Britain)有關係嗎? 就是帶著這些問題,我被作家和新聞工作者薩特南‧桑格拉(Sathnam Sanghera)的Empireland︰How...

編按 : 隆重介紹破土的新農夫—— 對城市地理素有研究的梁啟智。面對近年大批港人離散,現在亦身在台灣的梁,就以移民港人做研究課題,透過一點點觀察,讓大家在這移民之路上看多一點,看真一點,看濶一點。 ============================== 來台近兩年,近來轉到中央研究院工作,其中一項任務是統籌年底將在台北舉辦的一場大型香港研究國際會議。這次收到的學者投稿反應熱烈,其中最常見的題目是香港離散社群研究,似乎已成為其中一個熱門研究課題。感謝各界支持之餘,每當讀到論文標題有「離散」二字,總會同時感到有點唏噓。 關於香港人移民海外的研究,在學術界一直存在。先有香港在華人「賣豬仔」去美國加州的門戶角色,又有新界人在戰後到英國打工的歷史。到了九十年代,大批香港人隨六四鎮壓後的恐慌移民加拿大,就帶來一系列相關的「太空人」研究:即不少香港人一方面持續在香港工作,同時又維持在加拿大的生活,飛來飛去像「太空人」一樣。但把「離散」用在香港人身上,印象中是相對近期的事。...

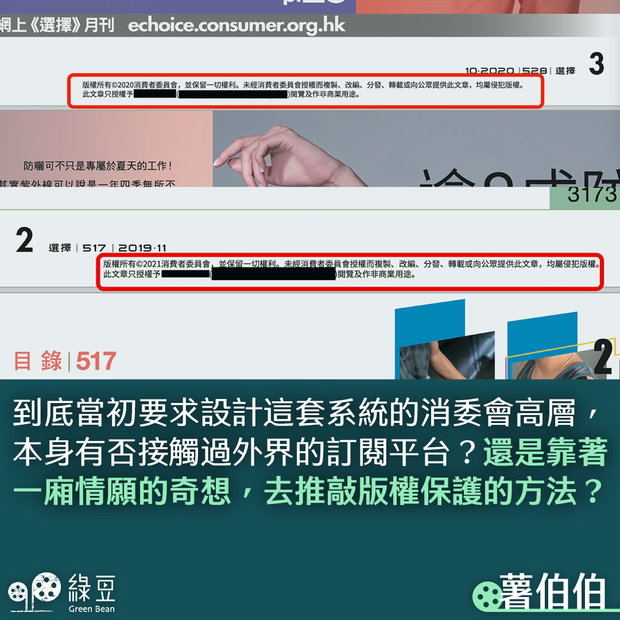

消委會是公營機構,聲稱保障消費者權益,但一直以來對電子訂戶的權益保障極差。不單是最近的洩露事件,有可能把用戶的個人資料,以及信用卡號碼公諸於世,即使在訂閱的過程,也是讓訂戶百思不得其解。以我閱讀《選擇》的習慣,是盡可能買實體版,因為用紙版較易查看圖表,易於比較不同項目,但亦試過行過錯過,只能找回網上版。 分兩個情況去講解消委會的電子版出版物。 情況一,以前買到的電子《選擇》是 PDF 版,這個公營機構本來有很多方法去保護版權,但他們選擇了一個對用戶私隱保護極差的方式,就是把訂戶的名字及電子郵件刻在 PDF...

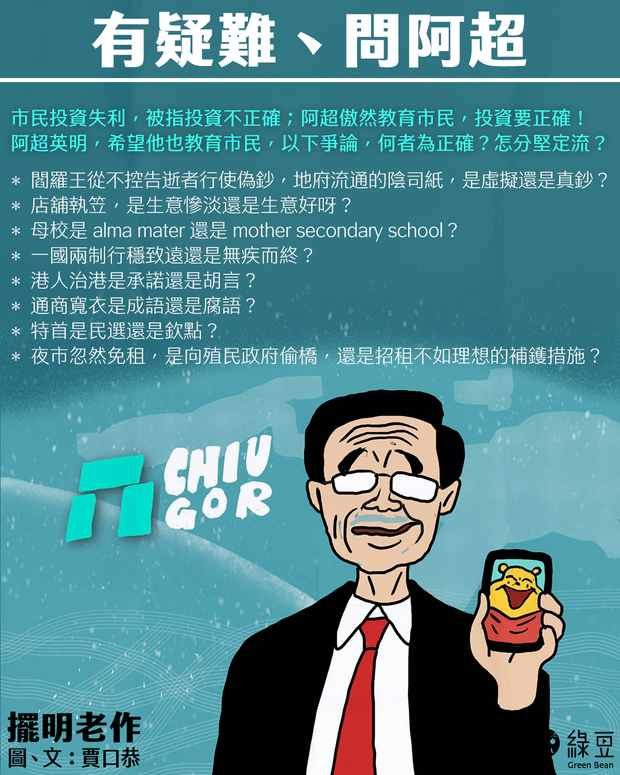

市民投資失利,被指投資不正確;阿超傲然教育市民,投資要正確! 阿超英明,希望他也教育市民,以下爭論,何者為正確?怎分堅定流? * 閻羅王從不控告逝者行使偽鈔,地府流通的陰司紙,是虛擬還是真鈔? * 店舖執笠,是生意慘淡還是生意好呀?...

現代世界各地大城市的墳場,實是源自法國巴黎拉雪茲公墓(Cimetiere du Pere-Lachaise)。1804年拿破侖改革墳場法,禁止死者下葬於城市內教堂四周,要遷移到城牆之外,墓園亦開放予公眾使用。自此,這公墓成為現代墳場典範。 這是世界最著名的墳場,巴黎第一個園林公墓,每年有幾十萬遊客。很多近代法國名人下葬於此,跟義大利米蘭熱拿亞相比,雕塑作品不算多,亦無裸體雕像,但重點是家族墳墓建築設計、園林和小徑。 ...