伊朗自2025年底開始發生大規模反政府示威,當局鐵腕鎮壓,聯合國人權官員估計有超過五千人被殺,有媒體把今次伊朗人民要求推翻極權的浪潮與中國1989年的天安門事件對比。美國總統特朗普在社交媒體向伊朗人民公開喊話 :「支援已在路上」,雖然至今未見有任何軍事介入,但美國干預是好是壞在伊朗人當中引起極大爭議,因為證諸歷史,每次外國勢力介入都為伊朗人民帶來災難。 過去十多年,伊朗爆發多次大規模社會抗爭。從因生活成本高漲而起的經濟示威,到因伊朗婦女拒戴頭巾而引發的「女性、生命、自由」運動,抗爭的訴求不斷轉變,卻始終指向同一結構性問題:人民被排除於政治決策之外,既無民主機制,亦缺乏人權保障。伊斯蘭政權的回應絕不手軟——以革命衛隊與安全部門為核心,透過街頭暴力、任意拘捕、酷刑與死刑,將恐懼制度化。 與此同時,伊朗經濟陷於長期衰退:貨幣貶值、通貨膨脹與青年失業率高企,加上國際經濟制裁,令普羅大眾在政治壓迫之外,日常生活百上加斤。特朗普威脅軍事介入,伊朗人民需要面對一個殘酷的現實:既想借助外部勢力推翻極權統治,又對外國干預的後果存著極大疑慮。 在如此嚴峻的歷史時刻,伊朗離散社群扮演舉足輕重的角色。然而,這個社群本身一直被伊朗政權滲透分化,對流亡王儲的地位和民主發展的理念亦大有分歧,究竟他們如何面對這場時代的召喚?三個世代的離散 伊朗是波斯古老文明,今天離散社群的形成是百年政治動盪累積的結果。二十世紀初,立憲運動失敗後,部分知識分子與改革者流亡海外;1979 年伊斯蘭革命則帶來規模空前的外流,大量世俗菁英、文化工作者、左翼與宗教少數被迫離境;進入二十一世紀後,大量青年、專業人士與少數族裔因經濟崩潰與政治壓迫等不同原因而持續離開。...

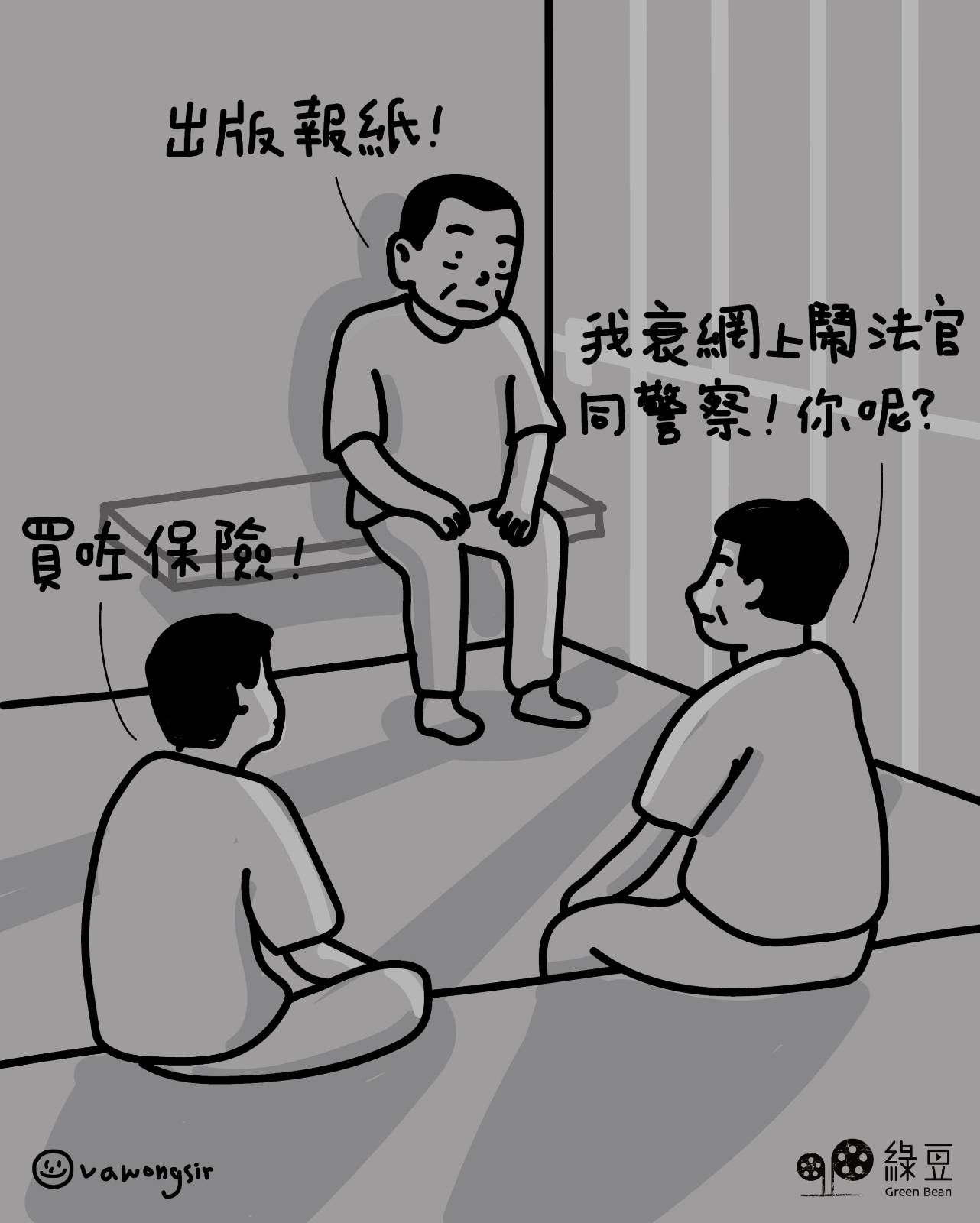

自移民潮出現以來,每隔一段時間,便會出現「留港」與「離港」之間的爭執。常見的不滿,有留在香港的不滿已離開的,一天到晚取笑香港變壞,好像是要透過貶低香港來證明自己離開的決定,亦沒有看到「留下來的人」如何繼續在香港努力發熱發亮。反過來,已離開的則說自己背負巨大付出,所以才刻意義無反顧地用最辛酸的語言來批評香港的情況,認為這樣才對得起所擁有的相對自由。 介懷因對彼此仍抱有希望 如果我們能抽離一點去看,當然不會認為這些爭論有絕對的對或錯,畢竟兩個群體當中的內部差異,肯定比雙方之間的差異要來得要大。無論是留港或離港,都會有昔日聲嘶力竭說要戰鬥到底的,今天變成天天只講食玩買;同樣道理,無論是在香港、英國、加拿大,或是在台灣,一樣有港人在持續努力,堅守信念。只高舉任何一邊的美麗或哀傷,明顯都是十分片面,恐怕只會變成內向的自我安慰。 我們不能排除真的有壞心腸的評論者,也說不定有立心不良的人要利用爭端挑撥離間。然而我希望,之所以有爭吵,是源於大家對未來和對彼此仍抱有希望,所以才會對昔日的同路人如何走下去有所介懷。至於到底該如何走下去,我懷疑分野之處未必在於離港或留港,也未必有可供清晰判斷哪條路才是正確的方法或標準。 過早批評背棄了理想 相對留港離港之爭,即使同樣留港,我也聽過不同朋友對如何堅持下去有完全不同的判斷,同樣會互相批評。舉個例,在資源和發聲空間越來越少的前提下,要不要和體制合作,以保持能量和網絡,也就是所謂的「賺藍養黃」?問題是當你這樣做的時候,又會否自覺或不自覺地成為體制的一部分,最後自我麻木,變成「說好香港故事」的花瓶?這條問題,我懷疑不可能有完美的答案。...

前文提到移民後常見的距離錯亂感,當中主因是在很多地方,公共交通並不如在香港那樣可以依靠。特別是在英國,鐵路工人和巴士司機罷工無日無之,初到埗的時候確實需要適應。如是者,不時都會聽到這樣的說法:沒有駕駛執照或不打算開車的,就不要移民了。現實是否這樣絕對?這當然很在乎你移居的目的地,以及你的生活形態。之前說過我住在台北市大安區,我從家門口到捷運月台不用三分鐘,那我真的不需要有車;以前住在紐約曼克頓那段日子也一樣,有車恐怕反而更為麻煩,只是泊車已不知要花多少錢。但我也得承認我本來就不喜歡開車,所以才會選這些地方居住。我連在美國中部的明尼蘇達讀博士的時候也沒有開車,平時騎單車去超市買菜,冬天攝氏零下十度下雪照騎不誤。很明顯這是一種很個人的生活選擇。對於許多移民海外的香港人來說,沒車真的很難生活。畢竟在外國開車一般比在香港便宜,寧願養車但是住遠一點,總體來說還是可以節省很多。而且就算自己住的地方有公共交通,工作的地點可不一定,結果還是要有車才能上班;再加上在外地要享受郊外的山川湖泊,不是自駕遊又真的有點難享受得到,那就不如一開始就預期自己到埗後會開車好了。交通成了性別議題在我做的各地移民調查當中,發現通常失遇算的那條問題,倒不是要不要開車,而是原來要多過一架車。以前讀人文地理學,讀到性別議題的時候,常常會見到這樣的說法:市郊化是對女性的剝削。為什麼?因為當一家人搬到欠缺公共交通的市郊之後,誰人開車誰就是這家的主宰。如果只有一架車的話,老公日間開車去上班之後,太太現實上就被囚禁在家,一整天都沒有地方可以去了。當一個人失去了自由活動的權利,也就失去了獨立的社交生活,精神健康也不會好到哪裡。因為我們的社會通常假定男性負責上班,女性負責照顧家人,於是糟糕的公共交通服務便會成為一個性別議題,因為女性往往更需要依賴公共交通。以前看這些故事,有時也會懷疑是否只是教科書用來嚇人的極端案例。然而當認識到越來越多的移民家庭後,卻發現這件事情原來不止真的會發生,而且還相當普遍,不知道多少夫婦因此出了問題。有時太太說想出市中心逛街,老公說一句好累不想開車,因太太沒有駕駛執照,那就被迫去不成了,而太太當然不會開心。現實上,如果有小朋友的話,純粹出於實務需要,亦真的無可選擇地要多於一架車。住得離學校近的還好,遠一點的總不成上班半路中途開車去接小孩放學呢。需要重視的微小問題如是者,每當遇到朋友計劃和伴侶一起移民,總會多口問一句:是否兩位都有駕駛執照?是否兩位都打算開車?如果不是的話,還是乖乖找個可以搭捷運的地方居住吧,我不想以後見到你們因為開車吵架。比較起來,香港的公共交通真的是太發達,很多外國常見的交通與不平等的議題對香港人來說可能相當陌生。剛才提到性別議題,有些地方的女性感到不能安全地在入黑後乘搭公共交通工具,甚至不敢獨自在行人路上走動,女性的移動自由因而受到限制。這些移民後的適應問題,雖然看似微小,亦都可以解決;但如果得不到重視的話,還是會有影響的。▌[移民的自我研究]作者簡介梁啟智,時事評論員,美國明尼蘇達大學地理學博士,現職台灣中央研究院社會所。

最近看到有港人組織鼓勵在英港人團結,參與當地政治,增加港人在來年英國大選的話語權。個人認為相關倡議為離散港人提供了一般大眾都能夠參與、且切實可行的行動方向,因此頗為值得支持。但與此同時,亦留意到部分人質疑流散外地的香港人不應過於強調港人身份或以團結港人為目標,而應該努力令香港人融入當地生活,成為當地公民。 事實上,抱持類似心態的絕非孤例。來到英國之後,我認識到不少香港的同學,他們當中有部分相當抗拒與其他香港人交流,即使與他們談話亦傾向以英語交流。後來找到機會與其中一位同學對話,他就提到難得來到英國,只希望融入本土生活,否則就會成為令人討厭的外來者。 然而,融入當地生活與保留本來的身份兩者並不互相排斥。一個健康的民主社會,本來就應該可以讓具有不同文化背景的人共融生活,互相交流。尤其是英國,歷史上經歷過一波又一波的移民潮,這個國家除了白人之外亦同時住著印裔、亞裔、黑人、中東等社群。根據2021年數據,倫敦只有不足四成的人口為所謂「英國白人」,以致在這裡生活,基本上每日都會與不同膚色、文化、生活習慣、口音的人相處,當地人亦早已對這種多元的生活環境習以為常。如此,要找到一個同質的「當地文化」來融入幾近是不可能的任務。 擁抱自身身份 人的身份除了是一張標籤,同時亦反映著構成我們作為人的很多不同重要面向。我常常很朋友開玩笑說,我來到英國以後才深切地體會到自己真的是一個香港人,因為正正與其他人交流的過程中,我才意識到香港這個地方是如何形塑出我現在的思維方式、價值觀、行事的準則、講求效率的辦事模式等特質。擁抱本來的身份,理解它所賦予的特質,反而才能找到更好的立足點理解身處的地方,感受不同文化為個人及社群帶來的影響。若我們為了不成為令人討厭的外來者而排拒自己本來的身份,則反令我們看起來面目模糊。 再者,香港人作為新生的離散群體,我們獨特的經歷使得我們對威權擴張、公民社會與民主自由等概念比起很多從小成長於民主國家的人有更深刻的體會。若我們希望對所身處的民主國度有所貢獻,則更應努力鞏固自己的族群身份,保護我們所珍視的民族記憶與敘事方式,才能在地球不同角落繼續捍衛正受威脅的民主價值。...

編按 : 隆重介紹破土的新農夫—— 對城市地理素有研究的梁啟智。面對近年大批港人離散,現在亦身在台灣的梁,就以移民港人做研究課題,透過一點點觀察,讓大家在這移民之路上看多一點,看真一點,看濶一點。 ============================== 來台近兩年,近來轉到中央研究院工作,其中一項任務是統籌年底將在台北舉辦的一場大型香港研究國際會議。這次收到的學者投稿反應熱烈,其中最常見的題目是香港離散社群研究,似乎已成為其中一個熱門研究課題。感謝各界支持之餘,每當讀到論文標題有「離散」二字,總會同時感到有點唏噓。 關於香港人移民海外的研究,在學術界一直存在。先有香港在華人「賣豬仔」去美國加州的門戶角色,又有新界人在戰後到英國打工的歷史。到了九十年代,大批香港人隨六四鎮壓後的恐慌移民加拿大,就帶來一系列相關的「太空人」研究:即不少香港人一方面持續在香港工作,同時又維持在加拿大的生活,飛來飛去像「太空人」一樣。但把「離散」用在香港人身上,印象中是相對近期的事。...

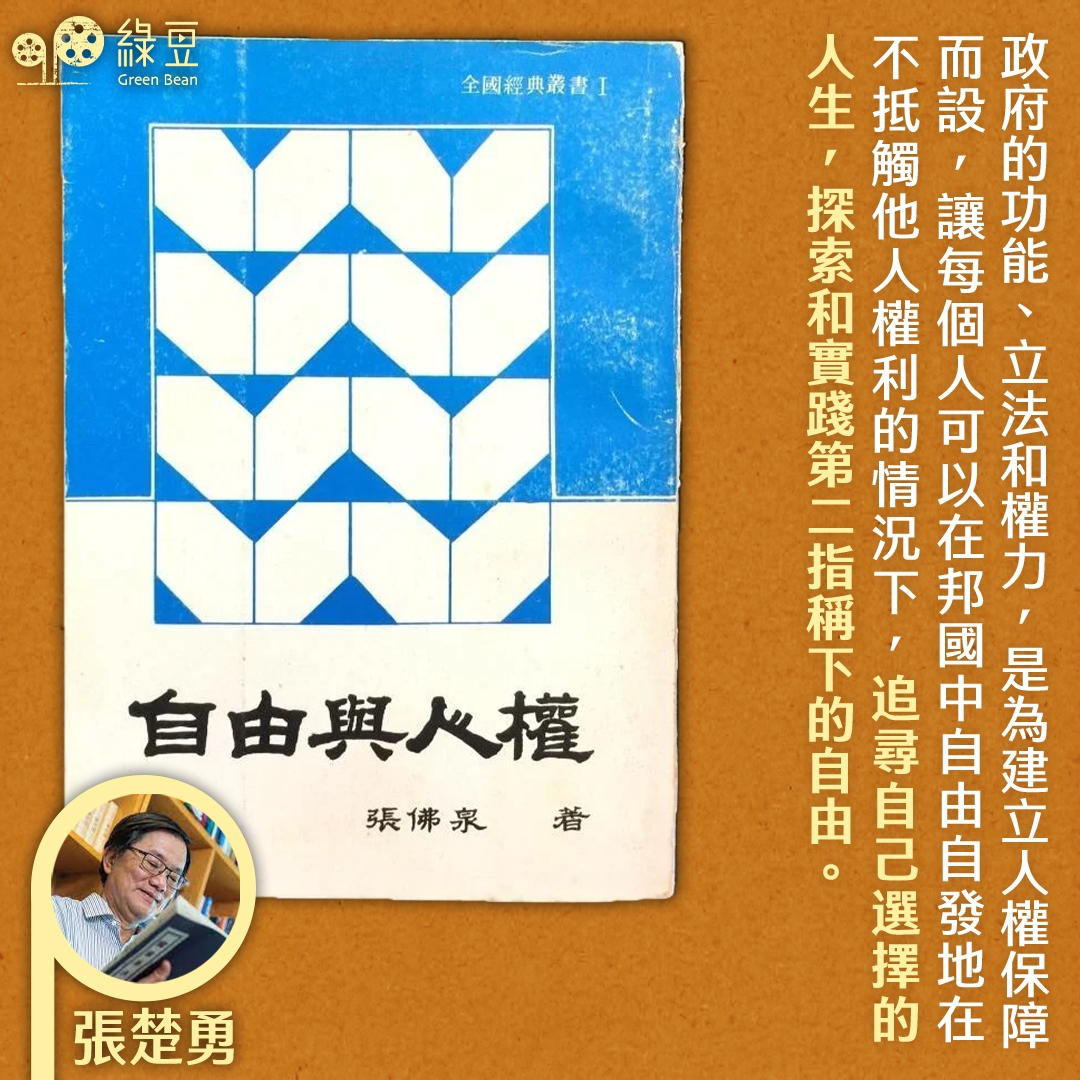

近年多說離散事。當代中國出現大規模的離散,是發生在國共內戰和中華人民共和國成立的前後。大家如果讀過龍應台的《大江大海》,應該感受到「所有的生離死別,都發生在某一個碼頭--上了船,就是一生」所帶來的震撼。離散的後果,卻不盡是負面悲涼。錢穆、唐君毅等前賢,在1949年後艱苦卓絕的在香港創立承傳中華文化的新亞書院,便是一個例子。知識界目前的共識是,當代海外新儒家在1949年後的思想發展,其深度以及對中華文化的貢獻,是獨當一面的。就我比較關注的中華自由思想方面,內戰前後散落到台灣和海外的中國自由主義者,他們既在台灣、香港和海外延續了中國自由思想的命脈,對台灣後來發展出民主憲政,以及對中國大陸在文化大革命後的開放改革和新啟蒙,都發揮了積極作用。我這一代在上世紀60-70年代成長於香港的學子,當時便很受到從大陸散落到台灣和海外的自由知識人的影響。其中胡適、雷震、殷海光、周德偉、夏道平等,以及後來他們的後輩學生如林毓生、張灝等對當代中華自由思想的貢獻,是個很值得研究學習的課題。我在這篇文章談論的《自由與人權》一書,正是由散落到台灣(後來退休於加拿大)的中國政治學人張佛泉(1908-1994)在1950年代初撰寫而成的一部高水平著作。四十年後發現希望相對於上文提及華文世界中的幾位自由主義者,張佛泉是較少為非學界人士認識。但他這本《自由與人權》到了21世紀的今天,仍舊被譽為「表現出來的對西方自由主義的認識水平,在以前與以後中文世界,尚都未見可與之匹敵的著作。」台灣學人錢永祥在2001年作出的這個評價,我認為是有道理的,雖然當代的一些中國自由主義者的著作,例如高全喜的《政治憲法與未來憲政》,也許已是匹敵之作。張佛泉在1954年為《自由與人權》初版寫序時說:「著者於民國三十七年十二月中離平,避地來台,侘傺幽憂,不能自釋。乃下帷讀書,專心於英美人權學說及民主制度之探究。」佛泉先生借喻屈原《離騷》的「忳鬱邑餘侘傺兮,吾獨窮困于此時也」來形容自己避地台灣,在「不能自釋」之餘,「下帷讀書」,奮而寫成《自由與人權》。當1993年這本書的修訂版刊行時,先生在新版序言中說,1950年他開始草擬原版書稿時,極權主義氣焰正高,但「四十年後之今日」,極權政體連續發生了驚天動地的政變,使他重擬《自由與人權》序文時,「令人發生何等信心與希望。」張佛泉畢業於北平燕京大學哲學系。1931年起,為《大公報》編輯《現代思潮週刊》。1932年就讀於美國約翰‧霍普金斯大學(Johns Hopkins University)。1934年回國後,應胡適的邀請,到國立北京大學任教。抗日期間,轉赴西南聯大政治學系擔任系主任。在1930年代,張佛泉發表過大量時論文章,討論民主、憲政、民族邦國等政論課題,更在抗日前後積極參加了以胡適為首的《獨立評論》的撰稿工作。初到台灣時,張佛泉擔任國立編譯館編輯,並參與了台灣當時最重要的自由主義刊物《自由中國》的發展工作。後來先生為了專心撰寫《自由與人權》,辭去了編譯館職務,1952年也辭去《自由中國》的編輯委員的工作。之後,他先後在台灣的東吳大學和東海大學的政治系任教。1960-1963年到哈佛大學東亞研究所出任研究員,1965年轉往加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)任教至退休。「國家」與「權利」我們今天為什麼還要讀《自由與人權》?我認為這本書從做學問的基本方法到哲理層面較為抽象的理論建構方面,都有不少值得我們學習的地方。讓我先從做學問得對我們使用的觀念和辭彙要有一清晰明確的界定這一要求說起。張佛泉大概是頭一個中國現代學人,堅持把「國家」改稱為「邦國」的。我自己受他啟發後,也在文章中不用「國家」一辭,改為用「邦國」或「國邦」。張佛泉在《自由與人權》中說:「到現代民主時代『家』與『國』應嚴格分開,絕不該仍將二者混為一談。」查現代政治和傳统政治很不同的一點,正是現代邦國和現代社會是兩個相關但並不相同的觀念和範疇,前者是強制性的公共領域,後者是非強制性的個人和團體的自願組合。把「邦國」說成「國家」,後者顯然是把公、私混在一起,把傳統「家天下」的政治概念粗疏混淆地應用到現代政治脈絡之上,反映了華文觀念和認識上的不嚴謹。張佛泉説,「著者在本書中嚴分國與社會之界限,家大部分屬於社會界,故尤不肯再用『國家』作一個名詞。」我們今天在日常用語中,不時還會把民主解釋為「人民當家作主」。這樣把「當家」等同「監國」,難怪「家天下」的思想,在中華政治文化中仍是很普遍,以至華文世界對現代政治的特質在認識上還是含糊的。另一個在近現代傳入華文世界的重要政治觀念和價值,在翻譯成中文後引起嚴重混淆的,便是right(權利) 。張佛泉在書中說:「『權利』二字在中文連用時,作『權勢貨財』解,根本不成為固定名詞。以『權利』譯right中文先用。這個譯法實不妥當。一方面因為中文權利兩字連用在一起,極容易令人聯想到爭權之『權』和奪利之『利』。一方面因『權』字與英文right完全聯不到一起。在近代英文中right一字,且可謂有與『權力』(power)...

人們常說,時間能沖淡一切。但對於移民的人來說,時間究竟是要沖淡,抑或是用來累積雜陳的五味,為自己、為下一代積累抵禦暗黑的溫度和熱度?最近跟一個流散者後代的對談,對這個令人糾結的想法,又清晰了一點。很多時,學校只有一個駐校言語治療師,雖然團隊會有其他同事,如職業治療師、教師、音樂治療師、社工等,但若有專業上的難題或疑問,並不容易找到行家請教。所以能得到僱主協助或向一位有心的資深治療師學師,實在是極之幸福。更開心的是,可以奉旨出城受培訓,還有督導同行。機會難逢,又怎會只請教臨床事宜?我就乘機跟我的督導多聊多學多想。不能提的故鄉督導Jane(假名)的父母是柬埔寨華僑,原本是小商人,但自赤柬掌權,兩人眼見一些親朋摯友失蹤的失蹤、逃亡的逃亡,於是兩人逃離出生成長的地方,去到越南,然後再遠走澳洲,Jane和她的兄長就是在澳洲出世的。她說,父母好緊張子女還會不會用中文寫自己名字,於是在澳洲要孩子每周上中文學校學中文。不過,青少年期的她非常不明白,一堆問號全沒被解答,包括:為何父母在人前絕口不提自己來自柬埔寨?為甚麼在社區活動和鄰里間介紹自己族裔時,不提柬國、不提華裔,一概只答自己是「海南人Hainanese」?何解每每問及父母少時在柬的生活時,他們總是支吾以對?不知道,不明白,加上踏入青春期,就常因為父母對過去不說不講而惱恨、埋怨。Jane說,直到自己讀大學了,心想他們不想講那借來的時間、回不了去的地方,也就算吧,但自己一直好想到柬埔寨遊歷。於是大學畢業時跟媽媽詳談了一遍,說很想去柬國逗留幾個月尋根,希望他們提供些少基本時、地、人、事的資料,好讓她自己到這兒看看,那兒走走。這樣,她的第一次尋根之旅就完成了。淌血的傷口我問她,尋根後呢?三個月就如走馬看花吧。她說。總算親身到了父母成長的地方,去過已重建的村落,知道長輩已逝親人的一些故事。不過,對她來說,最重要的是,對父母的有口難言,多了體諒和同理心。說言語治療一定要涉獵心理健康、創傷治療的皮毛,她說,終於,她明白到父母其實一直未從逃難的創傷中治癒過來,所以只想從新生活、教養兒女中忙忙忙,就會不用回頭,觸摸淌血的傷口。Jane回到家中,沒有長篇大論,但可能父母見有女初長成,卻沒有因為他們暗黑的前半生而有何負面影響,眉頭也放鬆了。已婚的Jane說,這個暑假,會帶父母和新婚丈夫,一同到柬埔寨旅遊兩周,是第一次與父母同遊這地呢!太好,Jane有一雙好耳朵,愛父母所以想知他們是如何成為今天的他們,再靜下心來傾聽,終於對自己的過去有所發現。對比之下我發覺,在外子和我輩不少朋友中,不知怎的,卻好像對長輩的過去所知不多……流散先行者前陣子,幾個昔日社關路中的戰友相聚英倫,他們在周日跟我家參加主日崇拜。我們教會有個習慣,就是牧者會先讓大家分小組,討論一個跟當天講道有關的問題,然後才開始講道。今次,投影片的問題是 :「你的父母是做甚麼職業的?祖父母又是以甚麼為生的?」有的教友提到祖家幾百年都是農夫,族譜寫得清清楚楚。到我們幾個在香港出生成長的人分享時,不約而同對祖父母輩的生活近乎一無所知。我算是答得最清晰的了,但因為祖父在父親幼年已在三反五反中遭難,家族其他的經歷都已難以細究了。送走朋友後,我仍在想,流散,我們的長輩才是先行者。或許是流散確實有太多讓人很難過的事情,父母總不想痛苦在我們這一代延續,又總以為忙忙忙就會忘掉不快事,所以情願欺哄、情願掠過?!將流散者故事傳下去噢,跟阿Jane的談話還未完。她問我一家人來英一年多,適應如何,孩子有問起香港的傷心事嗎?我說有,還告訴她孩子其實不小,所以幾年來出生地的變化和失去,他們都應該知道。就在那刻,Jane很認真地、直直的望著我說:「Don’t assume that they know. You...