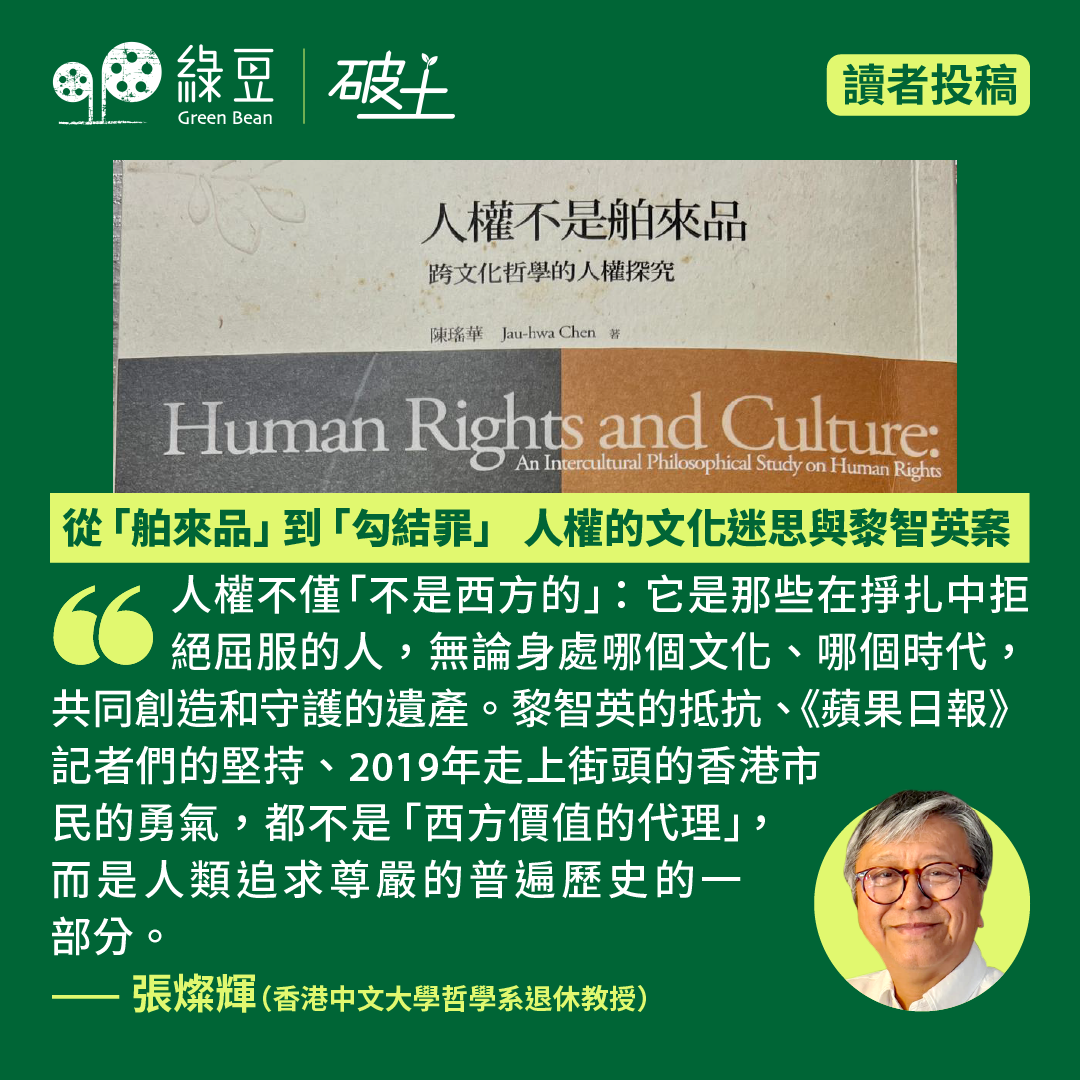

曾聽過一位移居歐美的港人朋友分享了這樣的故事:鄰戶遷來黑人家庭,父母立即擔心起來,還未有機會認識對方是誰便堅拒往來。這當然是種族主義,因為這完全是一個基於生物外觀的判斷,也就是以貌取人。 與關心港人離散社群的學者和組織者談移民議題,不時會談到這個現象:不少港人往往不為意自己原來嚴重地種族主義,而這點在他們移民後沒有減退,甚至變本加厲。這觀察的前半段不難理解:香港是華人社會,同種族佔九成以上,社會中的隱性種族主義不易被察覺,大多數人亦不會自視為壓迫者或被壓迫者。至於觀察的後本段,即港人移民後,特別是在歐美社會中成為可見的少數後,為何卻會維持甚至強化種族主義取向,卻很值得深究。 種族主義與殖民歷史 種族主義在香港一直存在,南亞少數族裔租屋困難,在媒體上如何被標籤醜化,早已屢見不鮮。不過香港的種族主義還有另一個面向:對歐美白人的崇拜。舉個例,香港有很多自稱「國際」的名牌幼稚園,標榜「西人」教英文。這些「西人」當然不是西班牙人,而是「西方人」的意思。之不過,並非所有來自「西方國家」的教師都可以教英文,一定要是白人才可以;哪怕你是義大利人,英文其實不是你的母語,家長看起來像就行。但如果你是英國土生的第二代亞裔,就算你能說完美無口音的英語也沒用。這就是赤裸裸的種族主義。 香港社會的種族主義是從何而來的?種族構成單一只是其中一部分的原因,更重要的是作為英國殖民地的歷史。我十分懷疑這點和港人移民後在當地融合情況,有很多隱藏的關聯。 說說我自己的經驗。我是從何時開始意識到甚麼是種族的呢?我成長於九七前的香港,記得有次在電視中看國際新聞報道,畫面中出現一位在當地街上打掃的白人,年少的我腦海中浮現一條現在回想起來相當荒謬的問題:原來白人也會掃街的? 這問題很不合理,白人當然也會掃街的。但在英殖香港長大的我,又真的從來未親眼見過白人做清潔工。當時的香港,首先街上不會隨意見到的白人;如果在中環商業區見到,則大多數是西裝筆挺的外企代表或專業人士;新聞中見到的政府高官,在一九九零年代以前大多都是英國來的白人;電視劇集中高級管理人員或者高級警員等角色,例必安排白人飾演(很多時候都是河國榮)。在這樣的環境中成長,潛意識中很容易以為凡是白人就必然是高級一點,甚至是聰明一點。直到很多年後我在美國的大學講課,遇到資質相當一般的白人學生,腦中某個角落還是會有點不協調。...

走完邱吉爾博物館,女兒說,好像都是對邱吉爾歌功頌德。我心想,能有點批判意識,好呀,難得。 當然,館裏也有展出納粹德國對邱吉爾冷嘲熱諷的政治漫畫。不過,那是「壞人」的批評,壞人說你是壞人,即是代表你是好人吧。 不過,評價一個歷史人物,也不只有好人和壞人之分。作為歷史老師,我更重視的,是我們是否真的知道那人物做過什麼,和為什麼他要那樣做。 無疑,邱吉爾最輝煌時刻,是領導英國免受納粹主義的威脅。但邱吉爾本身也是處身於大英帝國的時代,而帝國意味著壓迫和殖民,他又有否可能白璧無瑕呢? 波耳人的獨立戰爭 我們不能不說,不能不知的是波耳戰爭(Boer War)。「Boer」在荷蘭語和南非荷蘭語中是「農民」的意思。對英國人來說,這是波耳戰爭;但對波耳人來說,則是獨立戰爭。...

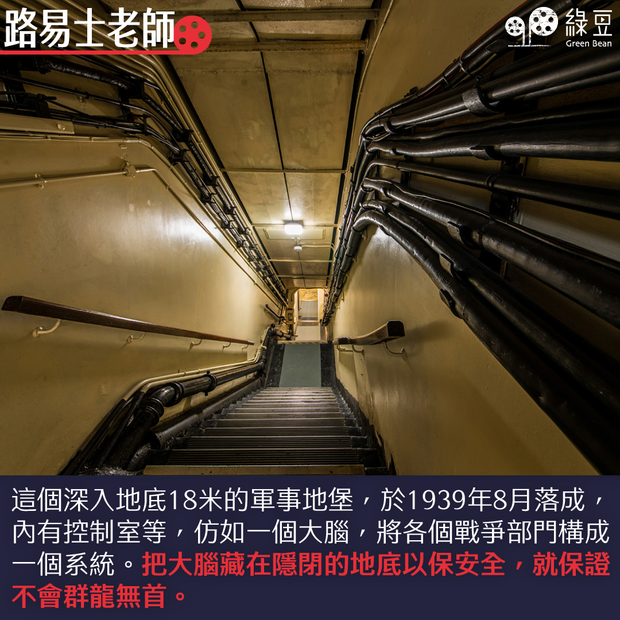

深冬,天很早就黑,可以去的地方益少。我們索性走進漆黑的地底,探索英國既黑暗又光榮的時光。 邱吉爾戰時辦公室(Churchill War Rooms)在倫敦聖詹姆斯公園(St James’s Park)側,靠近白廳(Whitehall)和國會大廈。在二戰期間,英國政府,也即邱吉爾與他的內閣在此進行了許多重要的戰時決策,以防禦德軍的空襲與轟炸。這辦公室現在已成了帝國戰爭博物館(IWM)的一部分。它包括了原本的內閣戰時指揮中心,而其中一部分則改建成邱吉爾博物館,收藏了大量跟他有關的物品。或者你只記得邱吉爾的老頭照,但在此你可以看到他的童年照,每個偉人或者壞人都有純真時期。 然而,我們不能把邱吉爾戰時辦公室看成是嚴格意義的軍事地堡,它其實只是一個地下指揮中心或戰時指揮設施,包括了會議室、地圖室、通訊室等,用於情報處理和戰爭管理。它提供一個較安全的場所,讓邱吉爾和內閣成員在二戰期間指揮作戰和進行戰略決策。這地方被稱為...

有段日子在英國很迷茫,對去倫敦探索都失去了興趣,只想整天留在家,做一個「隱中」。幸好,天無絕人之路,有朋友說駕車載我到肯特郡(Kent)的查特韋爾莊園(Chartwell House)玩玩。好吧,遊山玩水可是我的興趣啊。查特韋爾莊園是英國著名的首相溫斯頓‧邱吉爾(Sir Winston Leonard Spencer Churchill)和其子妻子克萊門汀(Clementine Ogilvy...

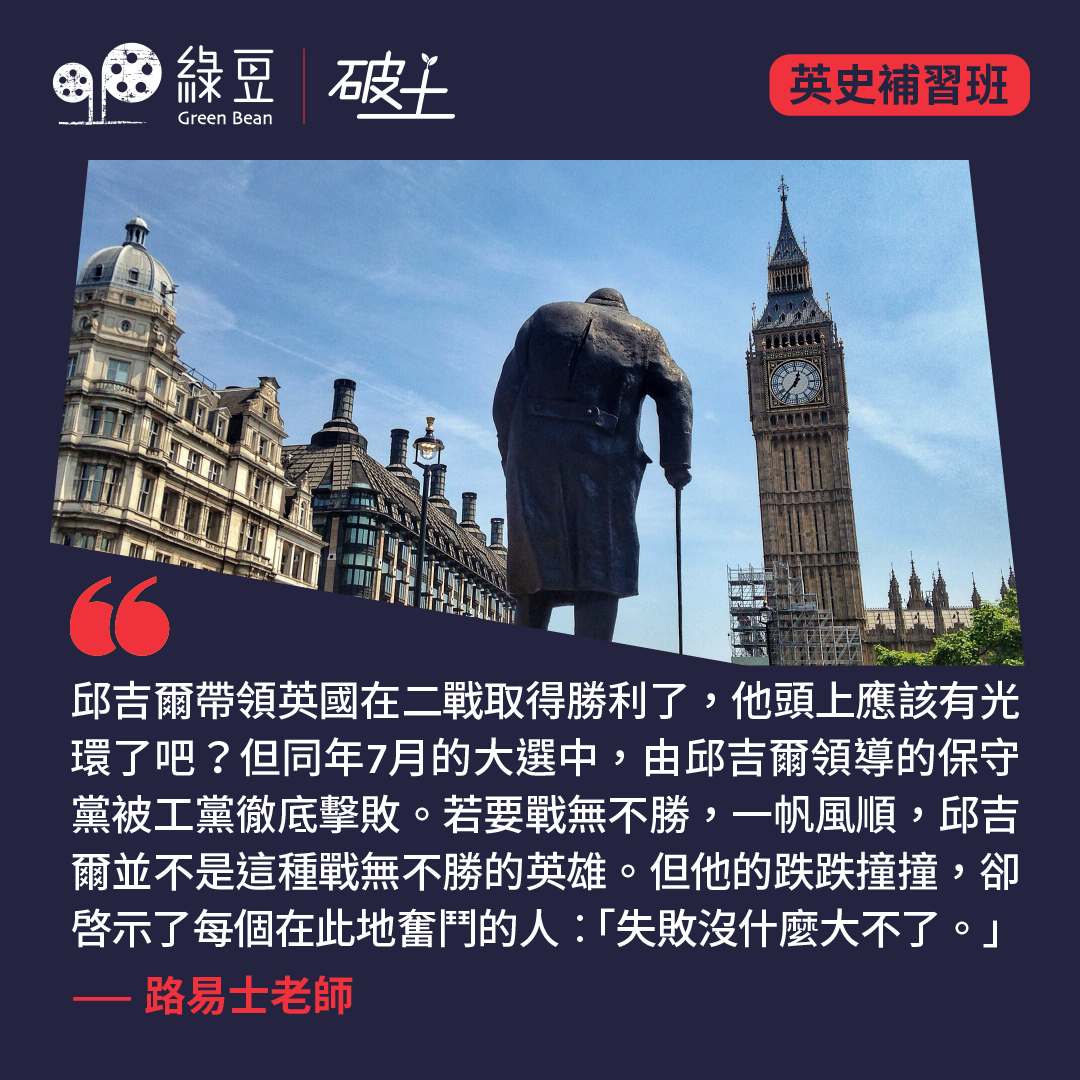

在英國有時在家悶極,真是要靠看電影解悶。竟然又重看了Gary Leonard Oldman飾演邱吉爾的《黑暗對峙》 (Darkest Hour)。劇中的邱吉爾並不是時時刻刻堅定,面對前線報上比利時戰敗的消息,法國即將投降,他似乎無法不與納粹德國進行和談了——這就是他最黑暗的時刻。移居海外的人,都會有自己的最黑暗時刻,看看電影,知道沒人(包括「偉人」)會一帆風順,惟有找回信念和信心,又向前走。 說回邱吉爾,其實英國的歷史課和在學校極少提到他,也不會以大英雄相稱,也許這是英國的文化特質吧。不過,許多人都認為邱吉爾是最偉大的英國人(The greatest...

路易士老師始終相信,學習是要在現場才有感染力。小孩子來英久了,也「宅」起來,寧願留在家裏上網,有陽光竟然投訴,說那代表要出去散步。豈有此理,放假惟有「捉」她們外出走走,也學學歷史。 英倫空戰 今次我們是到The Battle of Britain...

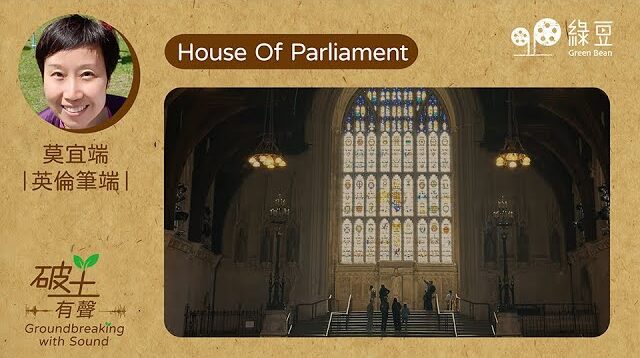

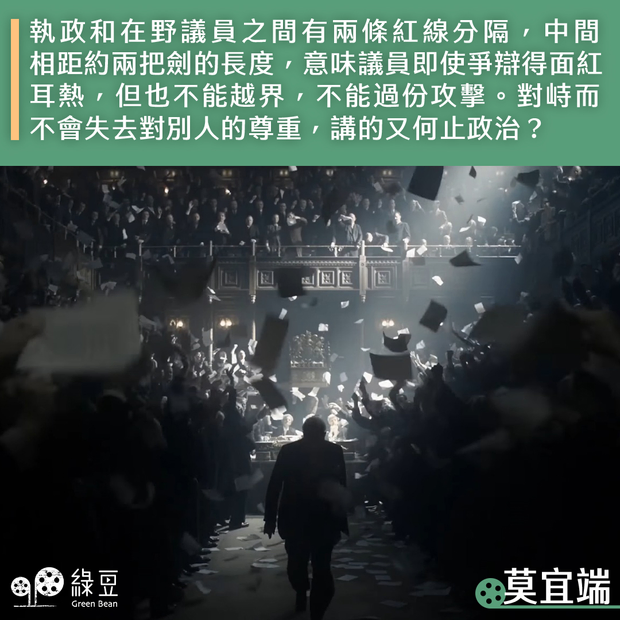

收看節目 英國的國會大樓,一直是開放讓人入內參觀的。莫宜端與孩子早前遊了一趟,除了到過曾置放英女王及邱吉爾靈柩的西敏廳,還可以參觀上下議院議事廳。而走進議事廳前的走廊,仍保留數個被女權份子抗爭時破壞的雕像,這就是歷史的痕跡,沒被抹掉。 英國國會議事廳與香港立法會議事堂規模相距甚大,前者小得可憐,沒有讓議員打瞌睡的地方,但地方大又如何?當年二戰後議事重建,邱吉爾便是要堅持傳統,強調著雙方對峙而不失對別人的尊重。 《破土》莫宜端|英倫筆端|House of Parliament|原文見綠豆Patreon:https://bit.ly/469pTDd...

看完《奧本海默》,二戰史癮起,於是在串流平台重溫Gary Oldman主演的《The Darkest Hour(港譯:《黑暗對峙》)。這次已是我第三次重溫這片,但今次看著電影中邱吉爾在國會大樓多處地方—下議院、西敏宮特廳、議員走廊等走來走去,閣員黨友反對黨在中庭起哄的場面,想起早前一家參觀國會的fun facts。 國會大廈座落西敏宮(Palace...