近期聽到不少赴加港人不滿加拿大政府未能及時處理永居申請,導致大量案件積壓。類似的問題,之前赴台港人也經歷過,亦引發不少怨言。與此同時,赴英港人則面對永居申請門檻從五年增加至十年的陰霾。三地政治環境和當地政府背後的盤算固然各有不同,卻同時折射出這一波港人移民潮的一個核心問題:在當地政府眼中和在港人移民自己心目中,港人到底算不算「走難」? 這條問題重要,除了是心態不同外,更是現實政策問題:如果是「走難」,那當地政府該套用的政策邏輯應從人道及恩恤出發,看重的是香港情勢的特殊性;如果不是「走難」,則會比較從當地本身的需求出發,重視申請人本身的能力如學歷、專業能力和資本貢獻,而且不用談「道義責任」。我發現各地出現的爭議,往往源於兩種想像之間的模糊性,和港人對自身定位的游移與期望落差。 人道救援? 首先,不得不得說有些誤解是港人自己造成的。例如加拿大針對港人的「Hong Kong Pathway」,香港傳媒常稱之為「救生艇計劃」或「避風港計劃」,但這從來都不是加拿大政府的官方翻譯,直譯應該是「香港通道」。然而語言有影響力,許多赴加港人習慣了「救生艇」這情感豐富的說法,面對申請延誤時便出現了不少認為當地政府「背信棄義」的慨嘆,實情是政府從來沒用過如此形象化的說法來描述此政策。 話說回來,港人自己想不想被視為人道救援的對象,有時也顯得難以說清。例如早前加拿大移民、難民及公民部的網頁改版,...

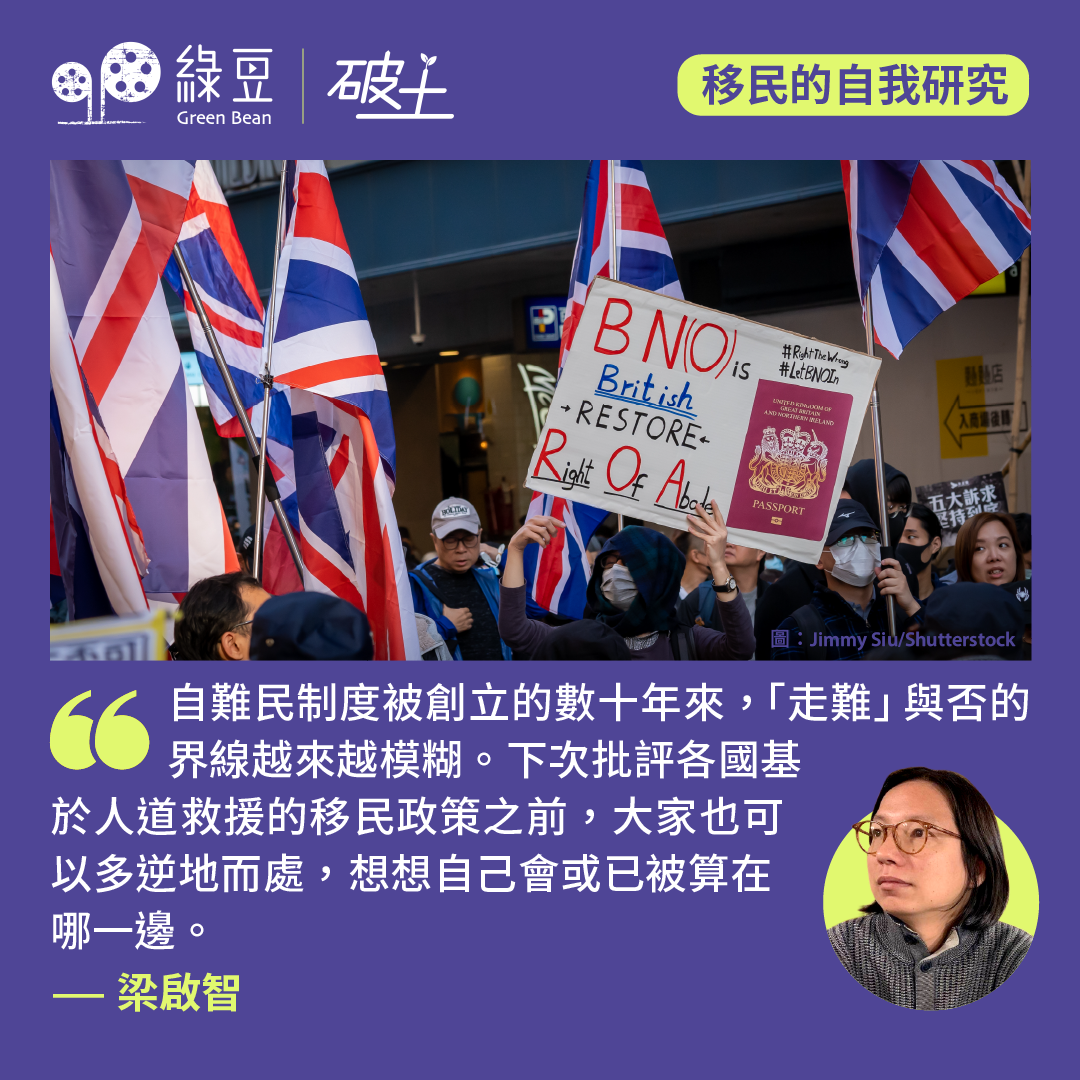

跟海外港人聊天,常常聽到一句說話:「我們不是移民,我們是走難」。 這句話的出發點,通常是要和以往那些發財後到海外享受生活的人區分起來,強調移居者是在不情願的情況下離開香港。這句說話在不同圈子有不同解讀,也聽過不少人表示不喜歡,認為這樣說會貶低真正流亡海外、在社會最邊緣等待庇護審批的那群港人。 到底誰是難民?這條問題確實不易回答,而且越來越難回答,而這點在過去數年更成為許多港人生命中無法迴避的困難。 表面上,難民在國際公約已有標準。二次大戰結束後,盟國自持為自由之師,既要面對納粹時期的大屠殺和難民潮,又有冷戰興起後由鐵幕國家逃到西方的逃亡潮,帶來了難民權益和援助的制度化。按照1951年訂定的「日內瓦公約」,難民被定義為「具有正當理由而畏懼,會因為種族、宗教、國籍、特定社會團體的成員身分或政治見解的原因受到迫害,因而居留在其本國之外,由於其畏懼,不願接受其本國保護的任何人」,應受國際社會保護。 香港與難民 現實上,自公約訂立以來,「誰是難民」就是一條很難回答的問題,而這點在九七前的香港已是第一現場。1975年越戰結束後,越來越多越南人乘船來到香港,英國政府更在1979年把香港列為「第一收容港」。到2000年最後一個難民營關閉時,香港曾接受多達二十萬越南船民。隨著人數增多,港府曾推出「甄別政策」把受迫害者和經濟移民區分開,後者遣返越南。當時有電台廣播向前往香港的船民說明政策,起始「北漏洞拉」的音節更成為當時港人對越南人的謔稱。 來到近年,又有許多來自世界各地特別是南亞地區的庇護呈請者來到香港。由於等候核實身份的輪候時間漫長,部分會打黑工為生,坊間出現「假難民」的說法,傳媒往往以刻板印象對待。當年見到這些所謂報道,總擔心會否「他朝君體也相同」,有一日港人自己變成難民,要面對敵對的庇護申請環境。 很不幸,在2019年後,真的出現了來自香港的庇護呈請者,跑到台灣和歐美尋求協助。在英國,由於當地本身已有大量來自其他地區的呈請積壓個案,港人到達後往往要等候兩三年才能得到核實身分的機會。也是基於壓力,當地政府對輪候者的支援十分有限,例如每星期只有約50英鎊的生活費,而且法例規定不可以打工自食其力。聽過不少港人個案在英國過得十分刻苦,主要靠港人救援團體的幫助才能撐下去。有時在網上見到某些移英港人埋怨在英國要「交重稅養難民」,有點擔心那些港人庇護呈請者見到這些評論會有何感想。...