(編按 : 45名居英港人專業人士去信促請劍橋大學撤回向中文大學校長盧煜明頒授榮譽學位的提名,指其任內開除倡議調查大埔宏福苑大火的學生,違背大學保障學術自由的精神。聯署者認為,盧此舉有悖劍橋「Hinc lucem et pocula...

在「 AI挑戰和學生應對」的訪談中,我還提到了兩本書——都是和世代論相關、但和AI完全無關的書。 其一是Albert Hirschman的《Shifting involvements: private interest...

首次知道有「多元智能」(multiple intelligence)這個名詞,大概是二十多年前香港推行教育改革之際。它強調在全球化和知識型經濟的挑戰下,傳統偏重課本和文字知識的教育已經過時,必須讓學生擁有更靈活和具創意的適應能力。當然,傳統教育觀念中也有「五育」,「德、智、體、群、美」必須兼備,不應偏廢。 圖:Sajaganesandip@wikimedia...

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者意見分享。) 應邀與香港青年機構的同工訪談,是一次愉快和有意義的體驗。通過和前線人員的交流,正好進一步印證或完善自己的觀點。 通常談「AI挑戰和學生應對」,我們往往都會「大而化之」,普遍和概括地探討「一般學生」的狀況。但其實「一般學生」並不存在,每個人都有各自的長處和缺點。就好比傳統教育亦強調「因才施教」,今天當然也不能「一本通書睇到老」。...

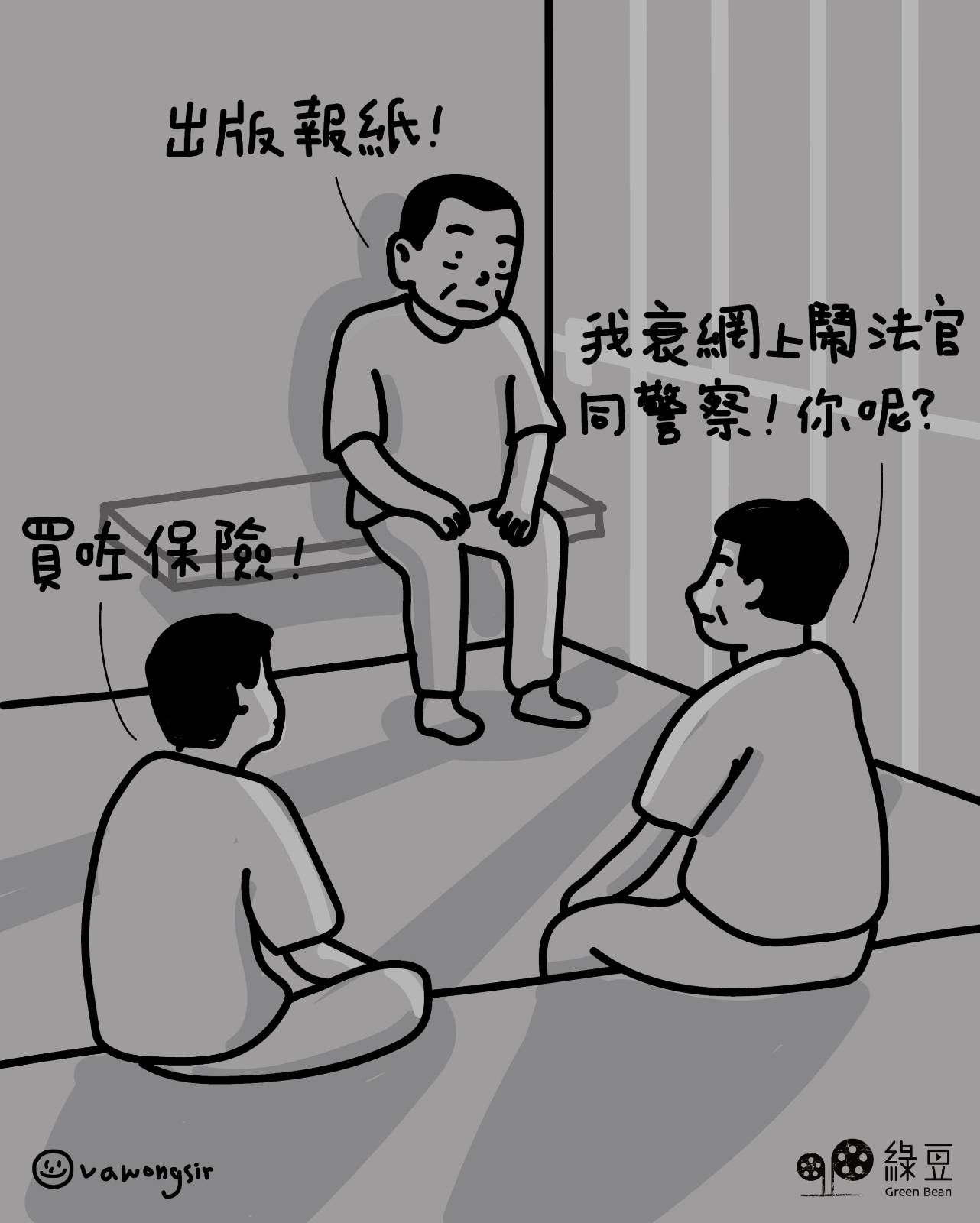

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 2025年12月15日,香港高等法院頒下了一份長達855頁的判詞。三名由行政長官欽點的國安法指定法官——杜麗冰、李運騰及李素蘭——裁定黎智英「串謀勾結外國勢力」及「串謀刊印煽動性刊物」共三項罪名全部成立。法官在判詞中指,黎智英「自成年以來一直懷着對中華人民共和國的怨恨與仇恨」,其「唯一意圖」乃「尋求中國共產黨的覆滅」,法庭並用上比喻:黎智英的行為「類似於一名美國公民,以幫助加州為藉口,向俄羅斯求助以推翻美國政府」。 這段判詞值得逐字細讀。它把一個人數十年來在報章專欄、公開演講和國際場合所表達的政治觀點,重新界定為刑事罪行。判詞的語言與其說是法律推理,不如說是一套敘事策略:先把被告的動機歸結為「仇恨」,再把他的行為界定為「勾結」,然後把他所訴求的言論自由與選舉民主悄然轉譯為「外國勢力干預」。整個過程乾淨俐落,沒有血跡。...

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 環球股市正高速進入波動期,人們憂慮人工智能的投資熱潮,已形成新一波的巨大市場泡沫,很可能會重蹈2000年科網泡沫爆破的覆轍。 這難免讓我想起阿根廷經濟學家Carlota...

( 編按:筆者曾接受綠豆Let’s Talk 訪問,分析BN(O)移英港人在英的生活狀況。原文為英文,刊於UK in a...

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 為何施紀賢在各方反對壓力下,仍批准建館?移英港人普遍條件反射地以舔共、愚蠢來解釋。這些固然是可能性;但以此標籤身經大小選戰、日夜跟政敵週旋的民主國家首腦,我認為是過份簡化的。 工黨政府面對經濟疲弱、國際政治不確定和貿易保護主義抬頭,沒有丟棄貿易機會的空間...

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 穩定幣是什麼?從比特幣的波動,到區塊鏈中的「定錨力量」在加密貨幣這個瞬息萬變的世界裡,比特幣和以太幣是兩顆最耀眼的星。但若要問哪一種加密貨幣每天被最多人「真正使用」,答案往往不是這兩者——而是名氣略小卻不可或缺的「穩定幣(Stablecoin)」。 穩定幣的起緣 要理解穩定幣的價值,得先回到加密貨幣的初心與現實困境。...

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 那天看到大埔火光沖天的新聞之前,我先收到在醫院工作的妹妹傳來的短訊。她說:「我很痛心,我想大哭一場!」直到我看到社交媒體上不停更新的畫面,震撼得讓我完全說不出話來。 明明相隔萬里,我站在難得晴朗的倫敦街頭,卻像有人在我胸口重重敲打再敲打一般。那一刻,腦海裡只反覆浮現:「為甚麼會變成這樣?我可以做甚麼……」眼淚就在眼眶裡打轉。接下來的幾天,內心跟著火災的最新資訊一路往下沉。我在悲痛,卻已泣不成聲,無言以對。...