路易士住在倫敦,常沐浴在歷史文化中,但若因此推斷海邊小鎮沒有太多歷史文化,那就大錯特錯了。歷史是人的活動、人的故事,而英國不少故事都是由海邊開始的。 我們今次要說的是英國探險家占士‧庫克 (James Cook)。我認識庫克是在澳洲,導賞團職員跟孩子說庫克來到澳洲時,深受原住民歡迎。我聽到當然不快,因為我們都知道探險跟殖民跟剝削跟掠奪的緊密關係。今次來到約克郡,卻又跟他再續前緣,因為他就是在1728年11月27日約克郡米杜士堡(Middlesbrough)附近的一個小村莊出生的。但今次我還是想說惠特比(Whitby)。 當然我們不能單以一句「庫克是掠奪者」來理解他。他在繪製太平洋、紐西蘭及澳洲地圖上的成就,就徹底改變了西方世界對全球地理的認識。他由低做起,從基層一路晉升至高階軍官。 功不可抹的沃克家族 庫克出身自一個普通的農民家庭,他的父親同樣名為占士,原籍蘇格蘭,母親則是來自提斯河畔索納比(Thornaby)的Grace...

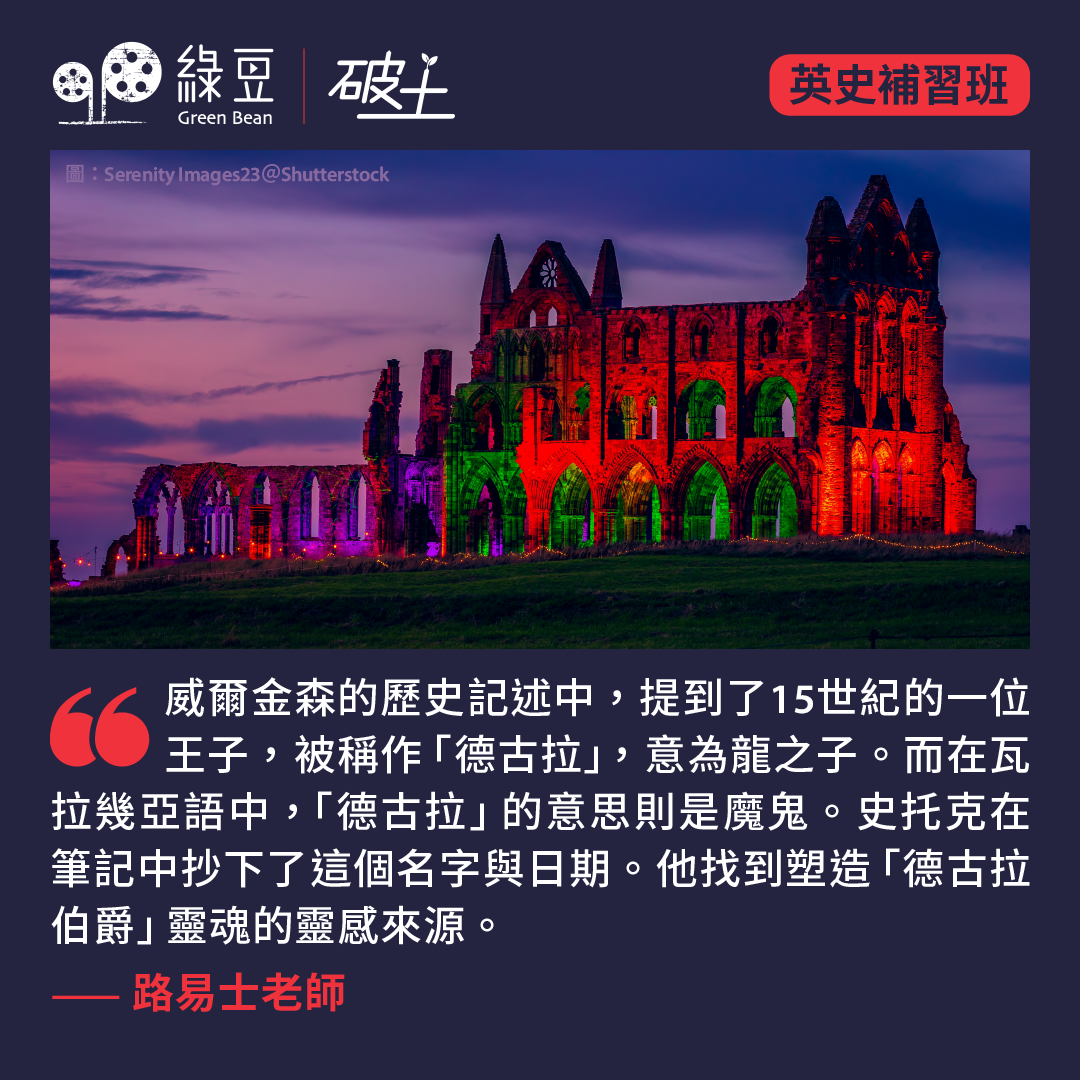

在弗蘭伯勒(Flamborough)只留了一會,朋友說要帶我們到惠特比(Whitby)。我們去約克郡(York)前全無準備,怎會知那兒是什麼地方呢。朋友很懂賣廣告,說《德古拉》(Dracula)一書就是在此地創作的呢。 弗拉德三世 這完全符合我的興趣,加上最近看了一齣半紀錄片,講述鄂圖曼帝國與德古拉伯爵之關係。德古拉伯爵的原型是弗拉德三世(Vlad III),又稱「穿刺公(Vlad Țepeș)」或「德古拉(Drăculea)」,他是 15 世紀中葉(約...

上星期提到的曼斯菲爾德伯爵威廉‧莫瑞(William Murray, Earl of Mansfield),1705年3月2日出生於蘇格蘭珀斯(Perth)。他早年在珀斯受教育,後來前往倫敦就讀西敏公學。其後他「仕途」順遂,曾擔任博洛布利茲(Boroughbridge)的國會議員。他並曾任多個高級司法職位,於1756年至1788年間出任英格蘭首席大法官(Lord Chief Justice...

我一直認為英國最好的地方是公園。你或會說花花草草有什麼特別呢?我只能說公園跟週邊環境關係密切,有些地方令公園顯得更有貴氣。用馬克思的講法,花草也有階級性。 其中一個我最喜愛的公園就是漢普斯特德荒野(Hampstead Heath),公園即荒野,荒野即公園,這不是我們可以輕易理解的。首先,我們先要明白什麼是 ‘Heath’ (不是health呀)。荒野或荒原是一種灌叢棲地,主要分佈於排水良好、貧瘠且酸性的土壤上,其特徵是開闊且低矮的木本植被。荒野地形起伏,多丘陵地。漢普斯特德荒野也不是全無人工痕跡,它擁有池塘、一座露天游泳池、遊樂場以及一條訓練跑道。 尋找歷史痕跡 夏天,人們就在草地上坐下來談天、看書、曬太陽。我則「別有用心」,我想尋找這裏的歷史痕跡。...

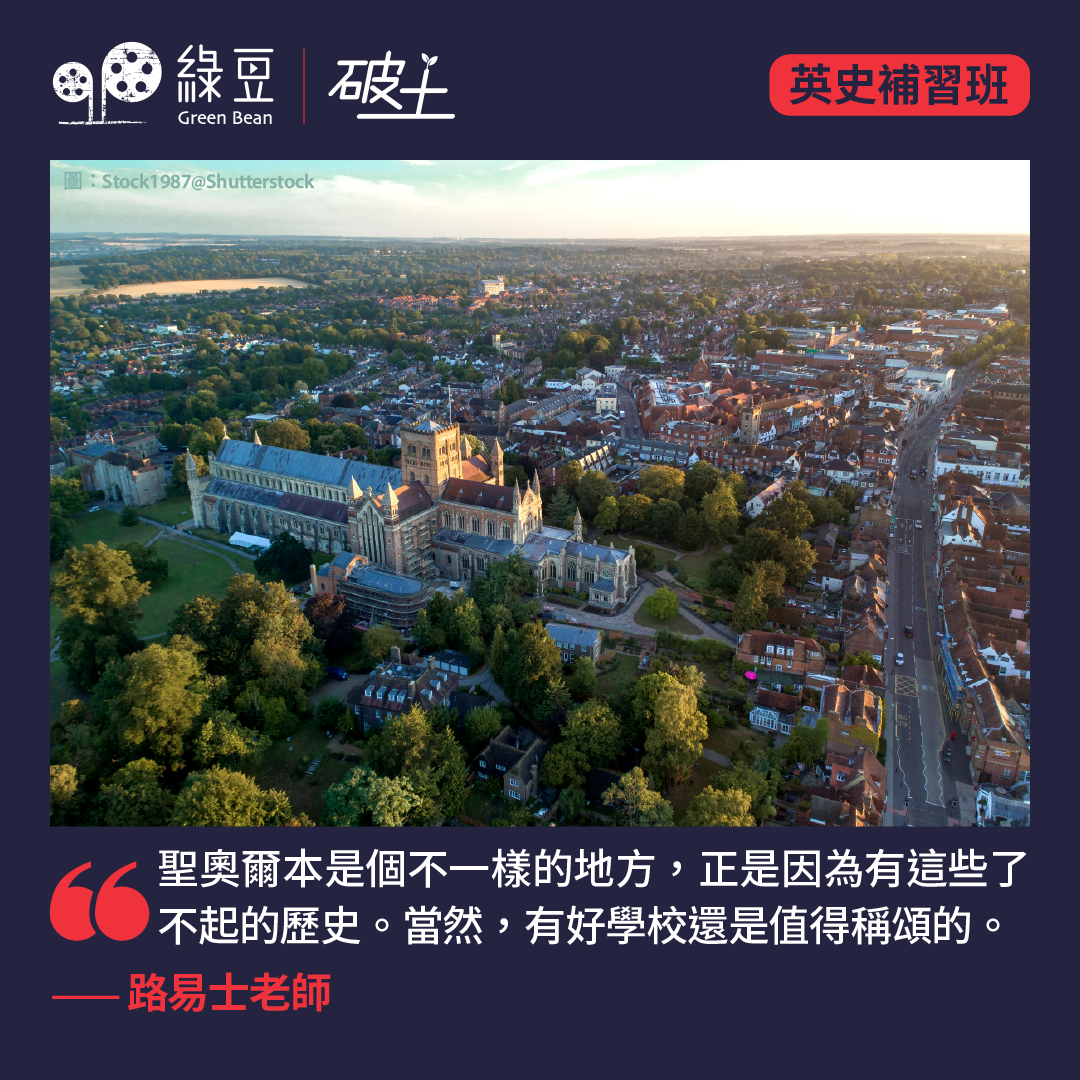

聖奧爾本斯(St Albans)是不少港人的心水落腳地,無他,景色好、學校好,「人傑地靈」。最後四個字不是隨便說。細心想想,這地方是以英國第一位殉道者冠名的。「St Albans」的意思就是「聖奧爾本斯的(地方)」,名字末尾的 「s」 其實是所有格的「s」,表示「屬於聖奧爾本的」。 聖奧爾本斯的前身是Verulamium,那是羅馬時期在不列顛島建立的一座重要城市。基督教殉道者聖奧爾本(St Alban)在此地被羅馬人處死,成為英國第一位基督教殉道者。但其實聖奧爾本做了什麼,要被處死呢?...

英國的出版業可算是十分厲害,書店總是琳琅滿目的,平裝本都有美麗的封面,硬皮書更是閱讀的享受。一本書陪你幾個月,簡直是超值。 不去書店的朋友,在超市也會看到不少雜誌吧。路易士除了到超市買食物,也總會在雜誌架駐足。我知,我知,時代變了,人們已不太看雜誌,只看手耭。但我在英國總是看到超市仍有各式各樣雜誌出售,題材包括運動、園藝、八卦,還有歷史……就懷舊一下吧。過去的美好生活,就是在星期六的下午什麼都不用做,輕鬆地看雜誌,然後跟身邊人討論一番的光景。 不過,有些雜誌不算很輕鬆,像BBC出版的《History》,6.99英鎊,但文章數量很多,且多是專家學者所撰,若要學英文,可以反覆閱讀。我訂閱了一年,也未有時間細看。今天有些閒情,就翻翻七月號,因為看到伊利沙伯一世做封面,題目是:禁戀(forbidden love),誰都會想看一看吧。 親愛的羅賓 路易士也曾在本欄談過伊利沙伯(見〈伊利沙伯一世的形象〉),當時集中談及來自法國的追求者安茹公爵法蘭索瓦(Duke...

到 1529 年底,摩爾接替失勢的沃爾西,成為大法官,負責維護英格蘭的宗教一致性。兩年後,即 1531 年 11 月,他又一次來到切普賽德(Cheapside)的聖保羅大教堂——十年前沃爾西焚書的地點。這一次,投入火焰的不再是書籍,而是人:理查‧貝菲爾德(Richard...

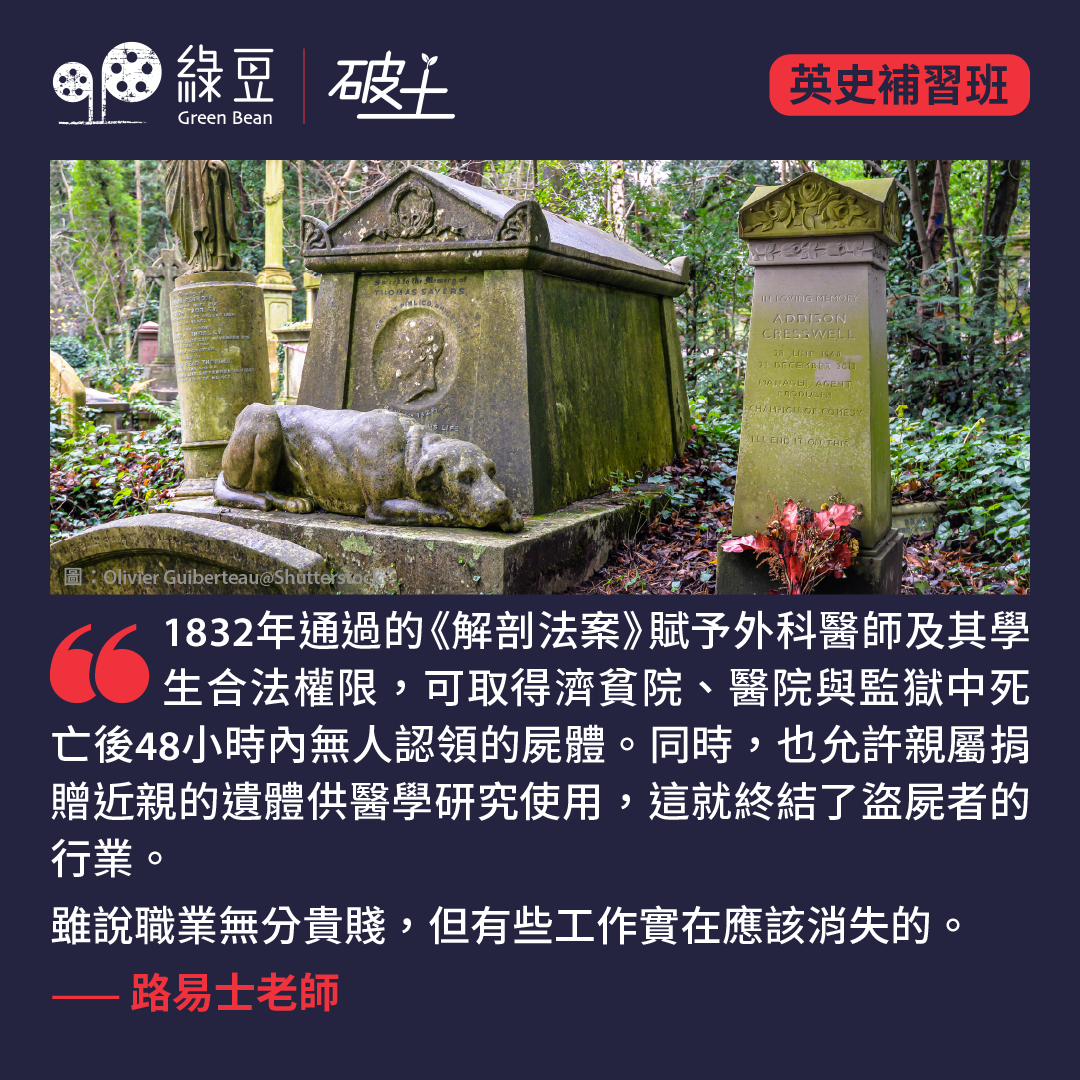

參觀倫敦海格特公墓(Highgate Cemetery),離開前買了一本Souvenir Guide(紀念導覽手冊)。這已成了我遊覽英國歷史古跡的習慣,參觀後回家再細看,不只「好像明白了什麼」,也是鞏固所學,因為沒有人能快速宏觀整理所覽,總是需要輔助和指引的。而且這些手冊往往有大量但整理好的資料,是很好的參考,購買這些手冊也能支持文物保養的經費。往往這些小冊子也是在一般書店買不到的,你要親身參觀才能得到——這就更珍貴了。 我從這本小冊子就看到可怕但又有趣的史實。墳墓好可怕嗎?但若果是搖錢樹呢?怕都要去,還要夜晚去。 讓死人復活的人 這些深宵不玩閃避球,而去墳場的人,被稱作 ‘resurrectionists’,或者叫...

來英國一直想一探馬克思的墓。在哪裏?在倫敦的海格特公墓(Highgate Cemetery)。但在異地要找人陪去「掃墓」,很艱難,終於一個人去了。幸好那是一個大熱好天,一點陰森的感覺也沒有。 到墓園學歷史一直是本人的興趣。當年也有帶學生去香港仔華人永遠墳場尋找蔡元培之墓,不但想發思古之幽情,更想跟學生「親身」感受這位北大校長那「思想自由,兼容並包」的理念。 一級登錄建築 先介紹一下海格特公墓,因為它本身就是歷史。「Highgate」這個地名可追溯至中世紀,當時在此設立了一座收費關卡,用以向自北方進入倫敦的人徵收通行費。這座公墓部分原本建於威廉‧亞司特(William Ashurst)的莊園之上,他曾於 1693...

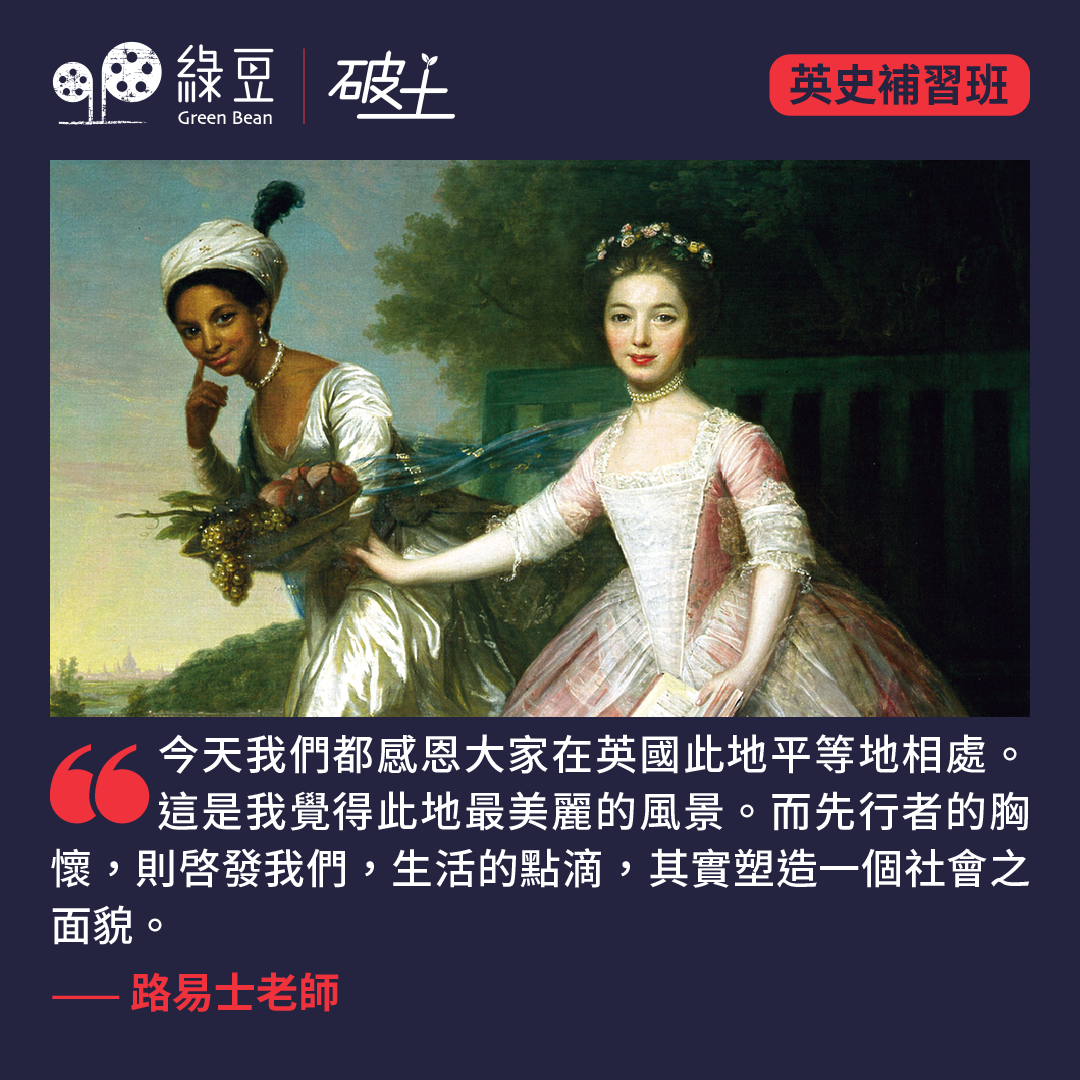

路易士工作的地方,有不少來自牙買加的老師。他們給我的感覺,都是純真率直,愛唱歌。當然,我更佩服他們像比我更能融入此地(不過可能只是我的想像),也感概我們為何都會離鄉別井。是的,大家的「家鄉」都曾是英國殖民地——但,我們的故事又是否相同呢? 英國是在1842年通過《南京條約》正式取得香港的。但大英帝國第一批殖民地是更早在北美(維珍尼亞,1607年)和西印度群島(巴巴多斯,1625年)建立的。 牙買加曾是西班牙殖民地,直到1655年英國在英西戰爭期間發起「西方設計行動」(Western Design),派遣軍隊進攻西班牙加勒比海地區。英國將軍於1655年5月攻入牙買加,趕走了西班牙的駐軍。至1670年的《馬德里條約》,西班牙正式將牙買加割讓予英國。 奴隸制度 殖民當然關係至奴隸買賣。英國奴隸販子向英國殖民地供應被奴役的非洲人,讓他們在種植園工作。牙買加的主要勞動力來源也是被奴役的非洲人,他們被強制運送到加勒比海種植園工作,故牙買加的奴隸人口中大多數是非洲裔後代。不過,隨著時間推移,牙買加的人口構成變得多元化,除了非洲裔,還有歐洲裔(主要是英國殖民者和移民)、混血後代(非洲裔與歐洲裔的後代)和亞洲移民(後來19世紀末,特別是印度和中國勞工也被帶到牙買加)。 英國廢除奴隸制度指的是法律上結束跨大西洋奴隸貿易,以及英國帝國內奴隸制度的過程。這一過程包含了數項重要法案和法律挑戰。1807年的《奴隸貿易法》廢止了奴隸買賣,而1833年的《奴隸制度廢除法》則正式結束了大多數英國殖民地的奴隸制度。奴隸制度的廢除也結束了牙買加及英屬加勒比海種植園龐大的盈利時代。而大多數前奴隸寧願定居在山丘或他們的舊農地上,靠農業維持生計。...