在巴爾幹半島旅遊,最深刻的印象,莫過於城市中隨處可見的頹垣敗瓦。戰爭雖然結束已逾三十載,但廢墟依然散落街頭巷尾,毋須刻意尋覓。有些外觀雄偉的建築,細查之下,原來昔日是商場、學校、醫院等民生設施,如今卻默默無聞,像是被時光遺忘。說得詩意一點,它們猶如城市的紀念碑,提醒世人別忘戰爭帶來的創傷;然而現實地想,如此狀態也是無可奈何。我猜「探廢」這類旅遊活動,應該不會流行,因為廢墟太普遍,反失卻獵奇心。巴爾幹的外地遊客,總會不自覺地追蹤戰爭的痕跡。例如在摩斯塔爾(Mostar),走過的老橋(Stari Most)是克羅地亞軍隊炸毀後重建而成。途經一座墓地,碑上的離世年份,全都定格在 1993 年。墓園不遠處還有一所種族清洗紀念館,記載著那段慘烈的歷史。在死亡與生活之間尋求平衡到了波黑的首都薩拉熱窩,A 半開玩笑地說:「歡迎來到地獄!」當時氣溫高達 35 度,濕度只得...

中東以色列和巴勒斯坦衝突延續逾七十年,自 2023年10月哈瑪斯襲擊以色列以來, 以色列揮軍進入加沙快近兩年。截至2025年7月, 國際組織估計已有超過六萬名巴勒斯坦人喪生。8月22日,聯合國綜合糧食安全機構發表報告,確認加沙城內的51萬居民正面臨最嚴重級別的人為飢荒;預計到2026年6月 ,13萬名兒童將會因營養不良瀕臨死亡。 因應戰爭罪行和反人類罪行的指控,國際刑事法庭在2024年11月向以色列總理內塔尼亞胡發出拘捕令。國際社會要求停火與停止限運糧食的呼聲一浪接一浪,從聯合國決議、人權組織聲明、 全球各地大型示威,...

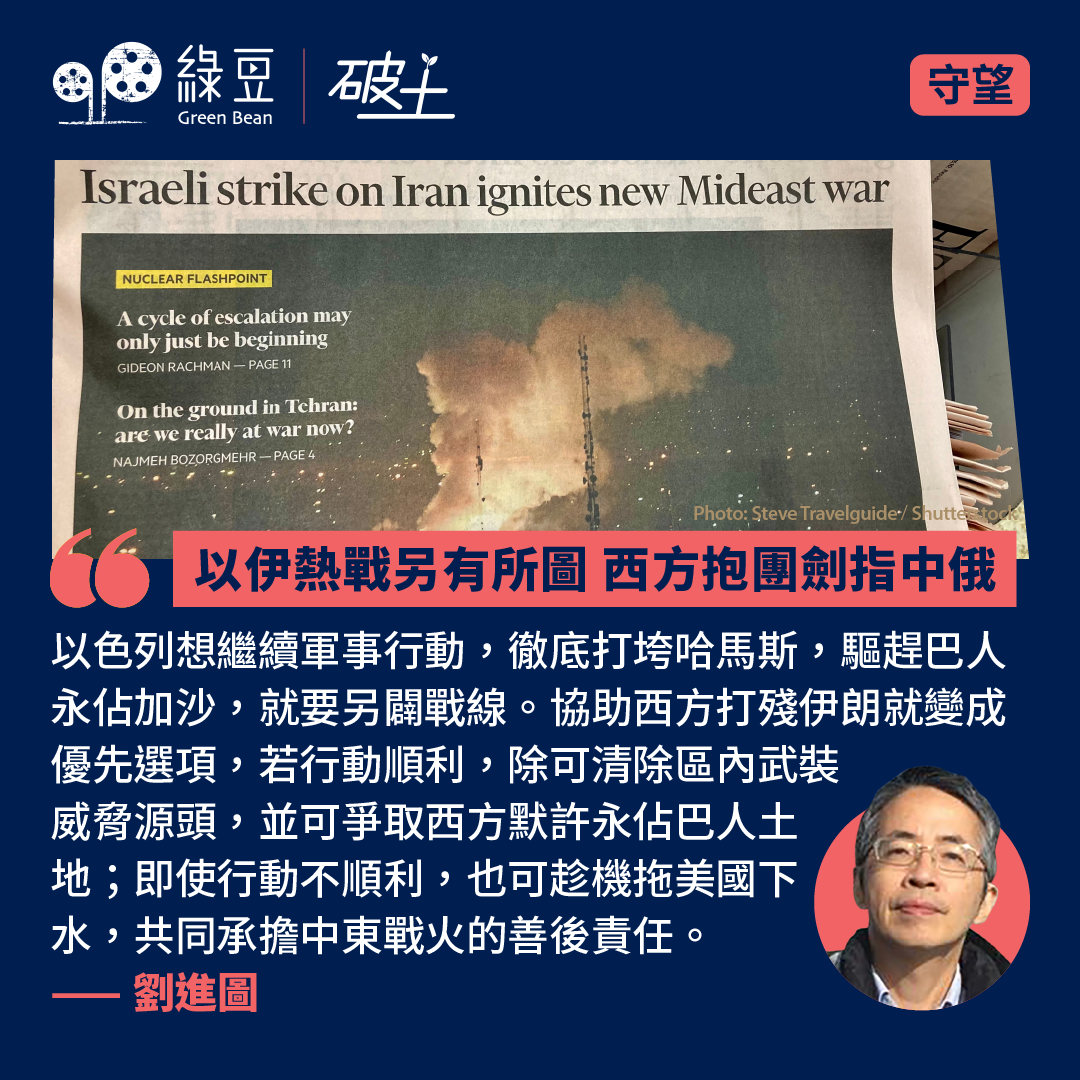

以色列與伊朗的衝突從冷戰升級為熱戰。以色列在加沙戰火尚未停息之時另闢戰場,轟炸伊朗的核研設施及軍工廠,冀一舉廢除伊朗對西方的軍事威脅,甚至促使其政壇變天。其目的看來是為了換取美國及其西方盟友同意,讓以色列驅逐巴勒斯坦人,徹底佔據加沙及西岸,進而成為中東地區霸主。從七大工業國組織(G7)日前在加拿大峰會上的表態來看,以色列此次攻擊伊朗,獲得了整個西方同盟的支持,美國在盟友鼓勵下甚至考慮主動參戰,直接向伊朗動武。 美國取態峰迴路轉 G7於6月15至17日在加拿大卡納納斯基斯(Kananaskis)舉行的峰會,原本議題是討論稀土供應、能源安全、人工智能等,烏克蘭戰事及加沙戰事也一向在議程上,但以色列與伊朗衝突升級是突發議題,也是考驗G7內部團結的重要議題。 畢竟伊朗並沒有對美歐國家做了什麼挑釁動作,例如綁架殺害西方國民,美國及其北約盟友沒有理由向伊朗宣戰。以色列空襲伊朗,伊朗發射導彈報復,那可以是以伊兩國之間的事,西方可以不插手。美國總統特朗普原來持的也是這個態度,路透社一則報道透露,特朗普身邊幕僚說,美國為什麼要向伊朗動武?伊朗有殺害美國人嗎?沒有啊!特朗普自己在以伊衝突升級之初,也刻意置身事外,強調美國沒參與對伊空襲,甚至揚言美國有本事擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊(Ali Khamenei),只是美國不打算這樣做。 可是,在加拿大峰會後,美國對以伊戰事的態度明顯有變,變得更主動積極。他在自己的社交媒體上張貼「無條件投降」字句,公然向伊朗施壓。然後,美國媒體披露白宮和五角大樓正積極備戰,考慮用稱為「地庫剋星」 (bunker...

鄂蘭(Hannah Arendt, 1906–1975)是20世紀的政治思想家當中,最能啟發我的其中一位。 她對極權主義(totalitarianism)的思考、對二戰後針對納粹戰犯審訊的分析、對權力/力量、權威、暴力的探究、對獨裁統治下個人的道德責任的反省等等,都是學富五車,深具原創洞見和鞭辟入裡的傑作。她那些充滿抽象哲理的著作,例如對人之所以為人的條件(the human condition) 的系統反思、對思考活動尋根問底的討論、以及對康德三大批判中的判斷...

1941年納粹德國入侵,而烏克蘭正處於蘇聯的殘酷統治之下。 加一點時代背景,1930 年代的霍洛多莫爾(Holodomor)大饑荒、死了起碼 350 萬人。蘇聯的鎮壓(包括「大清洗」)、處決與勞改營死亡,再奪去至少數十萬人性命,而當時烏克蘭的人口不到 3,000 萬,民眾對蘇聯的怨恨根深蒂固。...

又快到聖誕。 行聖誕市集喇、朋友又翻箱倒篋找出聖誕毛衣Christmas Jumper(我總想起《BJ單身日記》中的老套小鹿冷衫)…… 當然還有電台、電視又播爆的聖誕流行曲。 只是作為信仰基督的人,在英看到的都是去信仰化的聖誕佈置和活動,Father Christmas蹤影處處但基督降生卻靠邊站,惟有自家窗飾和舉辦教會活動讓人知道聖誕原是慶祝甚麼的。 ...