收看節目 移民英國的家庭帶著憧憬,到埗英國開展新生活。「蜜月期」過後問題出現,子女不聽話、夫妻難以溝通、加上還未處理好的情緒,家庭關係出現裂痕。 《邊講BeanTalk》請來英國註冊家庭治療師 ElaineFong 以人際關係的角度,談談移英家庭衝突背後,有哪些成因?家中角色的轉變,帶來什麼衝擊?01:46 家庭治療師以人際關係角度分析問題09:48...

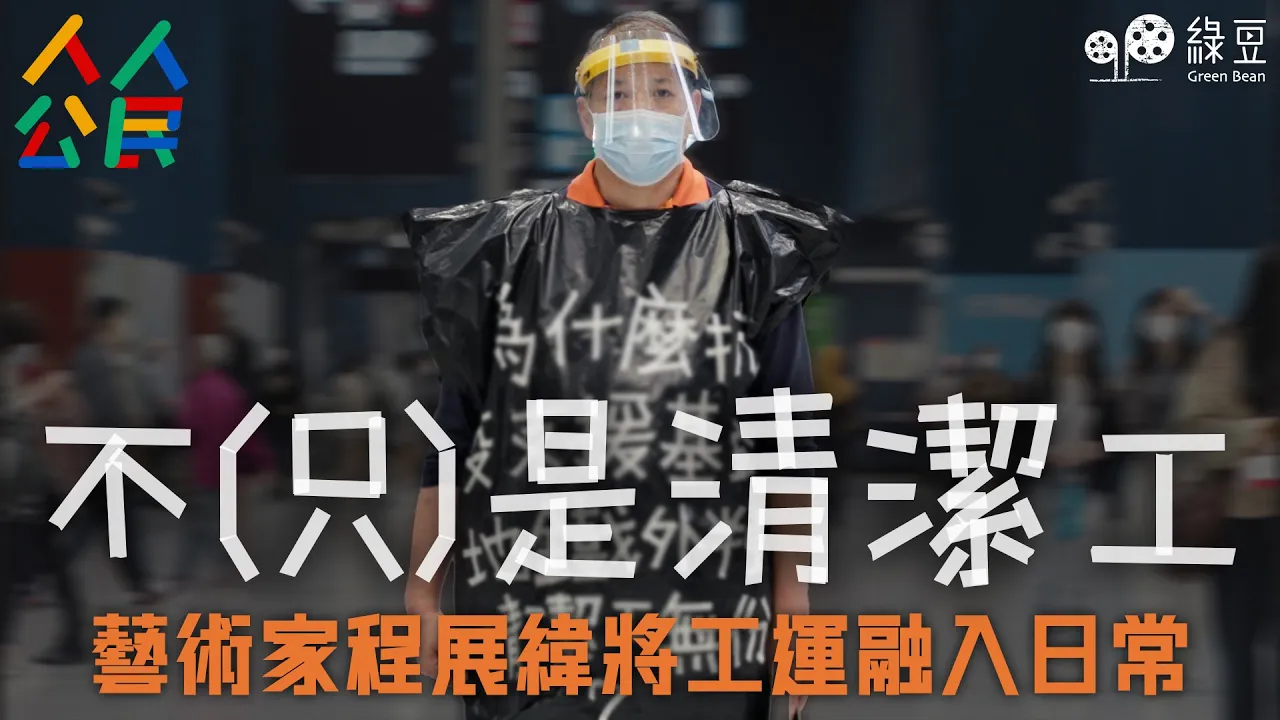

收看節目 香港人好鍾意返工,但很多時候一返工就會順應制度,失去了自主的時區,不敢發問。 藝術家程展緯從2007年起,將工運融入日常。他先後成功為博物館保安員、收銀員爭取椅子,也為便利店店員戴帽與否的權利。對他而言,創造力不應是藝術家獨有、藝術品也不一定是放在畫廊般的昂貴——只要有想像力,人人都可以是藝術家。 2021年,他走得更深,成為港鐵兼職清潔工。在日常工作中,他登廣告、默站、在IG唱歌。在傳統組織逐一消失、沒有方法的年代,他覺得人們只要去試,以想像力超越局限,將身份的界線變得流動,找回自己的自主性,總會碰到各種可能性。 今年8月,他受邀到外國進行藝術交流。在離開前夕,他不捨地回顧過去一年多在職場上碰出的新可能,而他強調自己一定會回來香港,把考察到的經歷繼續滋養這片土地。...

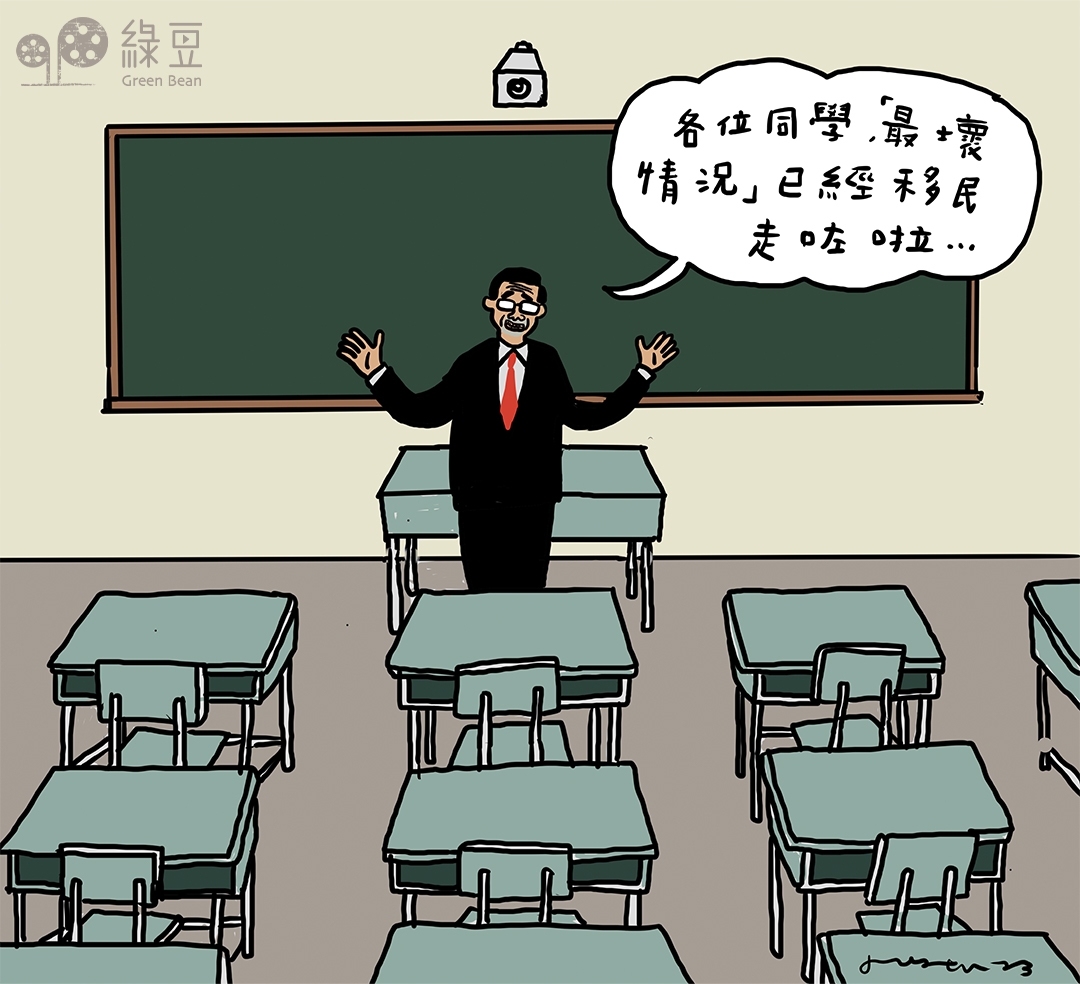

編按 : 隆重介紹破土的新農夫—— 對城市地理素有研究的梁啟智。面對近年大批港人離散,現在亦身在台灣的梁,就以移民港人做研究課題,透過一點點觀察,讓大家在這移民之路上看多一點,看真一點,看濶一點。 ============================== 來台近兩年,近來轉到中央研究院工作,其中一項任務是統籌年底將在台北舉辦的一場大型香港研究國際會議。這次收到的學者投稿反應熱烈,其中最常見的題目是香港離散社群研究,似乎已成為其中一個熱門研究課題。感謝各界支持之餘,每當讀到論文標題有「離散」二字,總會同時感到有點唏噓。 關於香港人移民海外的研究,在學術界一直存在。先有香港在華人「賣豬仔」去美國加州的門戶角色,又有新界人在戰後到英國打工的歷史。到了九十年代,大批香港人隨六四鎮壓後的恐慌移民加拿大,就帶來一系列相關的「太空人」研究:即不少香港人一方面持續在香港工作,同時又維持在加拿大的生活,飛來飛去像「太空人」一樣。但把「離散」用在香港人身上,印象中是相對近期的事。...

究竟當初離開香港是否對的選擇?到底再次漂泊到英國是否合適的決定?每當在深夜,獨自一個在房間,記掛著家人朋友的每個臉孔,想念著香港的一切,還有一直以來的段段經歷……孤單寂寞的感覺會讓自己質疑一切的決定,質疑自己選擇漂泊異鄉是否正確。我想,這是每一個獨自漂泊異地生活的朋友必會面對的情感掙扎。如果我選擇留在香港去搏一搏,最差可能是要面對長達幾年的刑期,但至少可以留在家人身邊。不過我生怕,若果我最後真的需要面對漫長的法律程序,以致最終困在獄中,家人也會很傷心難過,時時為我擔心,結果也是一樣的難受。離開,好像是讓自己脫離危險,呼吸自由的空氣,但卻好像同時拋下了家人朋友,不能在身邊陪伴著他們,不能盡力去做女兒、姊姊和朋友的角色和責任,同時也常常令他們擔心自己在外地的情況。內心不斷出現矛盾掙扎,究竟怎樣的決定才是最好呢?在達英國後,台灣當局也曾經問我回不回去,因為他們表示政策在改善當中,能夠有助類似我們背景的朋友定居台灣。的確,我也會有想念台灣認識的朋友、老師及同學,記掛台灣的一切,但我決意留在英國申請政治庇護,亦慢慢在這裡建立自己的朋友圈子,在適應英國的生活,所以我應該不會回台灣了,自己亦不希望再漂泊到第三個地方。然而,我開始明白,為什麼有時會得悉有手足選擇重返台灣,甚或回香港,因為我切實感受到大家面對的困難和孤獨感實在太大,不同的原因和考慮導致他們選擇重回香港,選擇用另一個方式去面對及承受,走之後的每段路。但是,朋友們,我的私心是希望大家要好好考慮自己安全問題,無論如何也不要再回到危險的地方,無論身在何地,要加油,要保重自己!這段漂泊的路的確很長很長,但期待將來有重聚的一天,煲底相見。▌[尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。

收看節目 莫宜端經常帶我們在英發掘寶藏,正當期待著她分享暑假有甚麼好玩的搞作時,她欲告知夫婦兩人暑假都要工作,沒有road trip沒有探險。不過這個暑假她仍是找到寶藏——孩子在家的成長。她還提醒,一家由香港移居到外地這場大遷徙,永遠不單止是大人的事,孩子其實已「升呢」,成為你的同路人。《破土》莫宜端|英倫筆端|大遷徙的同路人|原文見綠豆Patreon https://bit.ly/3ZjBz3J ...

收看節目 莫宜端經常帶我們在英發掘寶藏,正當期待著她分享暑假有甚麼好玩的搞作時,她欲告知夫婦兩人暑假都要工作,沒有road trip沒有探險。不過這個暑假她仍是找到寶藏——孩子在家的成長。 她還提醒,一家由香港移居到外地這場大遷徙,永遠不單止是大人的事,孩子其實已「升呢」,成為你的同路人。 《破土》莫宜端|英倫筆端|大遷徙的同路人|原文見綠豆Patreon https://bit.ly/3ZjBz3J...

收看節目 根據英國2021年人口普查結果,首都倫敦的英國本土白人數目只有36.8%,而亞洲人卻多達20.7%,為英格蘭及威爾斯地區最多。倫敦是種族最多的城市,因為這裡的工作機會較多,不少香港的年輕人移英後到這裡一闖。不過百物騰貴,要生存也不容易。三十出頭的 Vincent 來了英國約一年半,開始時並不是住在倫敦,後來為了汲取工作經驗,決定去倫敦闖一闖。在被喻為最似香港的大都會生活,是苦還是甜?移英港人的故事個個不同,Vincent 的某些經歷,或許能讓你有點共鳴,尤其是身處倫敦的你。在香港從事音樂相關工作,在倫敦用得著?「在香港我是教結他和表演,最主要彈結他獨奏。這裡是倫敦的Tottenham Court...

收看節目 莫宜端跟上司談起家族故事,原來對方父母是柬埔寨華僑,經歷赤柬政權,逃離出生地,輾轉在澳洲落地生根。但兩人從沒有向子女提及半點在柬埔寨的事情,莫的上司曾經埋怨及質疑父母,後來長大了才明白父母不願提,或許是不想掀起中心的傷口。 作為同樣是流散的家庭,我們呢?還有,比我們還早已經歷流散的上一代,其實他們也是流散的先行者,聽聽他們的故事,或許可以互相療傷。 ...

人們常說,時間能沖淡一切。但對於移民的人來說,時間究竟是要沖淡,抑或是用來累積雜陳的五味,為自己、為下一代積累抵禦暗黑的溫度和熱度?最近跟一個流散者後代的對談,對這個令人糾結的想法,又清晰了一點。很多時,學校只有一個駐校言語治療師,雖然團隊會有其他同事,如職業治療師、教師、音樂治療師、社工等,但若有專業上的難題或疑問,並不容易找到行家請教。所以能得到僱主協助或向一位有心的資深治療師學師,實在是極之幸福。更開心的是,可以奉旨出城受培訓,還有督導同行。機會難逢,又怎會只請教臨床事宜?我就乘機跟我的督導多聊多學多想。不能提的故鄉督導Jane(假名)的父母是柬埔寨華僑,原本是小商人,但自赤柬掌權,兩人眼見一些親朋摯友失蹤的失蹤、逃亡的逃亡,於是兩人逃離出生成長的地方,去到越南,然後再遠走澳洲,Jane和她的兄長就是在澳洲出世的。她說,父母好緊張子女還會不會用中文寫自己名字,於是在澳洲要孩子每周上中文學校學中文。不過,青少年期的她非常不明白,一堆問號全沒被解答,包括:為何父母在人前絕口不提自己來自柬埔寨?為甚麼在社區活動和鄰里間介紹自己族裔時,不提柬國、不提華裔,一概只答自己是「海南人Hainanese」?何解每每問及父母少時在柬的生活時,他們總是支吾以對?不知道,不明白,加上踏入青春期,就常因為父母對過去不說不講而惱恨、埋怨。Jane說,直到自己讀大學了,心想他們不想講那借來的時間、回不了去的地方,也就算吧,但自己一直好想到柬埔寨遊歷。於是大學畢業時跟媽媽詳談了一遍,說很想去柬國逗留幾個月尋根,希望他們提供些少基本時、地、人、事的資料,好讓她自己到這兒看看,那兒走走。這樣,她的第一次尋根之旅就完成了。淌血的傷口我問她,尋根後呢?三個月就如走馬看花吧。她說。總算親身到了父母成長的地方,去過已重建的村落,知道長輩已逝親人的一些故事。不過,對她來說,最重要的是,對父母的有口難言,多了體諒和同理心。說言語治療一定要涉獵心理健康、創傷治療的皮毛,她說,終於,她明白到父母其實一直未從逃難的創傷中治癒過來,所以只想從新生活、教養兒女中忙忙忙,就會不用回頭,觸摸淌血的傷口。Jane回到家中,沒有長篇大論,但可能父母見有女初長成,卻沒有因為他們暗黑的前半生而有何負面影響,眉頭也放鬆了。已婚的Jane說,這個暑假,會帶父母和新婚丈夫,一同到柬埔寨旅遊兩周,是第一次與父母同遊這地呢!太好,Jane有一雙好耳朵,愛父母所以想知他們是如何成為今天的他們,再靜下心來傾聽,終於對自己的過去有所發現。對比之下我發覺,在外子和我輩不少朋友中,不知怎的,卻好像對長輩的過去所知不多……流散先行者前陣子,幾個昔日社關路中的戰友相聚英倫,他們在周日跟我家參加主日崇拜。我們教會有個習慣,就是牧者會先讓大家分小組,討論一個跟當天講道有關的問題,然後才開始講道。今次,投影片的問題是 :「你的父母是做甚麼職業的?祖父母又是以甚麼為生的?」有的教友提到祖家幾百年都是農夫,族譜寫得清清楚楚。到我們幾個在香港出生成長的人分享時,不約而同對祖父母輩的生活近乎一無所知。我算是答得最清晰的了,但因為祖父在父親幼年已在三反五反中遭難,家族其他的經歷都已難以細究了。送走朋友後,我仍在想,流散,我們的長輩才是先行者。或許是流散確實有太多讓人很難過的事情,父母總不想痛苦在我們這一代延續,又總以為忙忙忙就會忘掉不快事,所以情願欺哄、情願掠過?!將流散者故事傳下去噢,跟阿Jane的談話還未完。她問我一家人來英一年多,適應如何,孩子有問起香港的傷心事嗎?我說有,還告訴她孩子其實不小,所以幾年來出生地的變化和失去,他們都應該知道。就在那刻,Jane很認真地、直直的望著我說:「Don’t assume that they know. You...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...