我們對中世紀的英國(Medieval England)未必很有認識,但總聽過約翰王(King John)這個名字。被人記得有兩個方法,一是做大好人,一是做大壞蛋。後者成功機會較高。 但問題是,約翰王真的這麼差嗎?他做過什麼? 我們也未必立即拿歷史書來研究,反而很快地用兩個關鍵詞「固定」了對約翰王的理解︰一是羅賓漢,二是大憲章(Magna Carta)。...

睡覺前總愛到女兒房間跟她們吹吹水,也翻翻她們的東西,間接了解一下她們的「近況」。有晚發現她們竟有一本Mary, Queen of the Scots(作者是Tim Vicary)的藏書,我記起了,那是一次在台灣旅行時,女孩媽媽買給她們的,是那些讓小孩子學英文的讀本(reader)。我覺得這些書不適合兒童觀看,但女兒卻說她喜歡。一個小學生真能進入英國的歷史嗎?可以的,只要把歷史當成故事看,就不會有陌生不陌生的問題,只有有沒有共鳴的讀者。有天我也偷偷地翻開這本只有六千多字的小書。作者是老師,也是作家,有雙重身份,也就懂怎樣吸引小讀者和小學生吧(路易士老師也想學會這種能力,但又不想被人知道自己看兒童讀本!)。真的,你只需把它當成一個故事看,而不必太有歷史的沉重。不過,這也真是一個沉重的故事。風言風語作者把這故事交給又高又美麗的瑪麗一世(亦稱瑪麗‧史都華,或蘇格蘭人的女王瑪麗,留意,是蘇格蘭人的女王,並不是蘇格蘭女王)以第一身自述,內容是她寫給兒子的信件,好讓他知道母親的傷心故事。而瑪麗一世的兒子,也即是後來的詹姆士六世及一世(同時是蘇格蘭和英格蘭國王)。瑪麗一世本想嫁給西班牙國王的兒子,可惜西班牙王子是天主教徒,因她不想得失主要是新教的英格蘭人和蘇格蘭人,惟有另找人選。而當時的英格蘭女王伊莉莎伯一世(Elizabeth I),竟然提議瑪麗一世嫁給她的「傳說情人」、寵臣羅伯特‧達德利(Robert...

教和學中世紀英國絕對是苦差,因為我們對中世紀認知實在太少了。簡單來說,中世紀是宗教的時代,始於西羅馬帝國的滅亡,終於東羅馬帝國的滅亡。人們開始由神回歸至人自身,這見於文藝復興運動(Renaissance)。我們教學生中世紀的英國,則以1070年諾曼的威廉一世(Wiliam I)講起,直到1485年金雀花王朝(Plantagenet)的李察三世(Richard III)。中世紀當管治者也是苦差,要面對的問題是,如何應對教會這另一個權力核心。還有,耗費大量財富的十字軍東征(Crusade)也令英國社會動會動盪。約翰王(King John)要簽大約章 (Magna Carta),也是因為五行欠財,才激怒了地主。英國在中世記還要跟蘇格蘭、愛爾蘭和法國打仗,中世紀的英國並不好過。政教衝突教會和國王的衝突,可以見諸於亨利二世和托馬斯‧貝克特(Thomas Becket)的衝突。亨利二世是金雀花王朝首位國王,而貝克特則是坎特伯雷大主教(Archbishop...

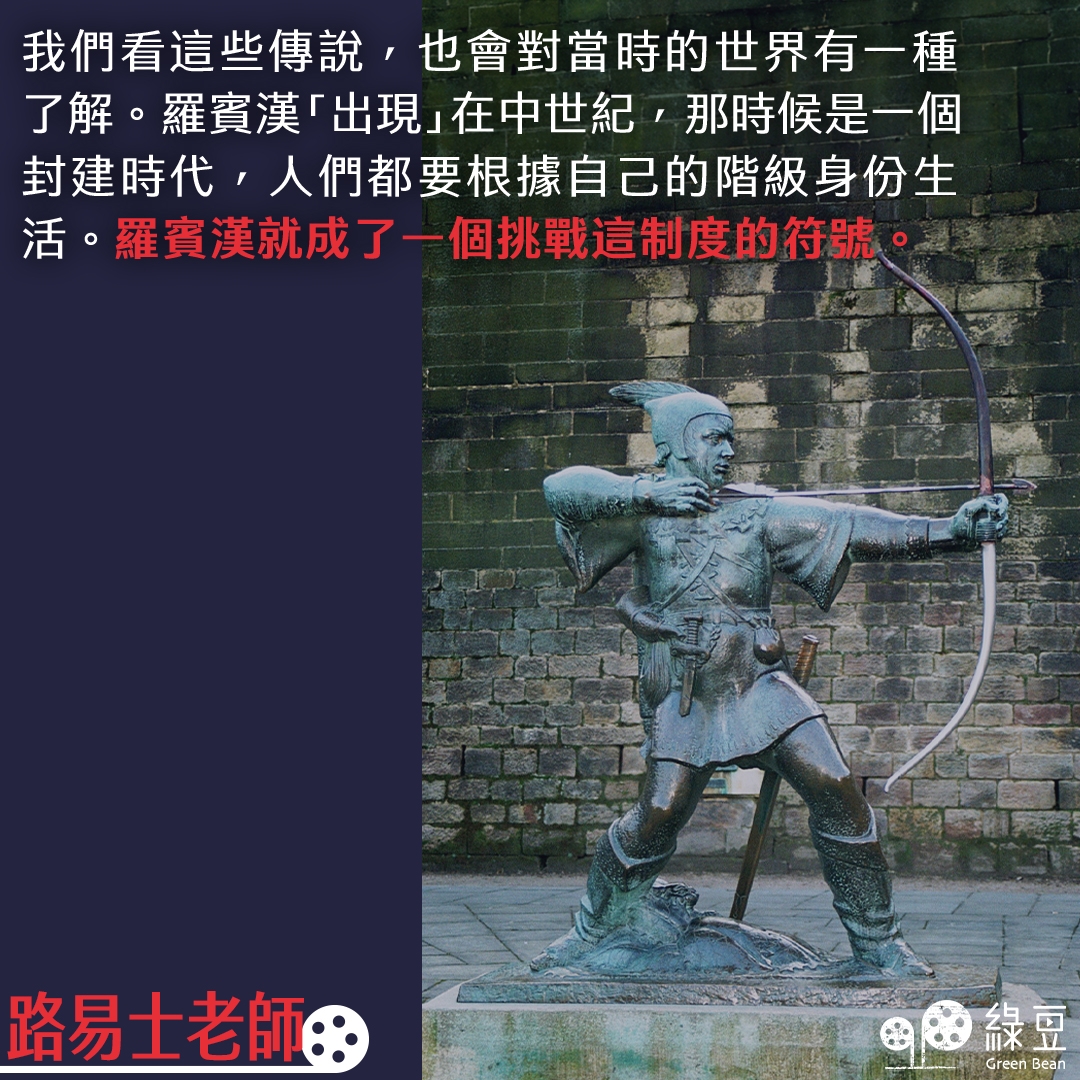

在英晚上沒有什麼夜生活,一家人飯後都會看看電影。本想看《虎克船長》(Hook),怎知下了架,太太說不如看《羅賓漢》(Robinhood)吧。其實一年前來英已和孩子看過,但幾乎忘了大半(因為那時同時在上網找工作,一心不能二用)。看完,竟在收到「羅賓漢樹」被惡意砍下的消息,世事之巧有時真令人驚訝。「羅賓漢樹」 (Sycamore Gap Tree)位於英國北部諾森伯蘭郡(Northumberland)國家公園,這並不與歷史相連,因為羅賓漢「理論上」是諾定咸郡(Nottinghamshire)的一位不法之徒(outlaw)。而Sycamore Gap Tree被稱為 Robin...

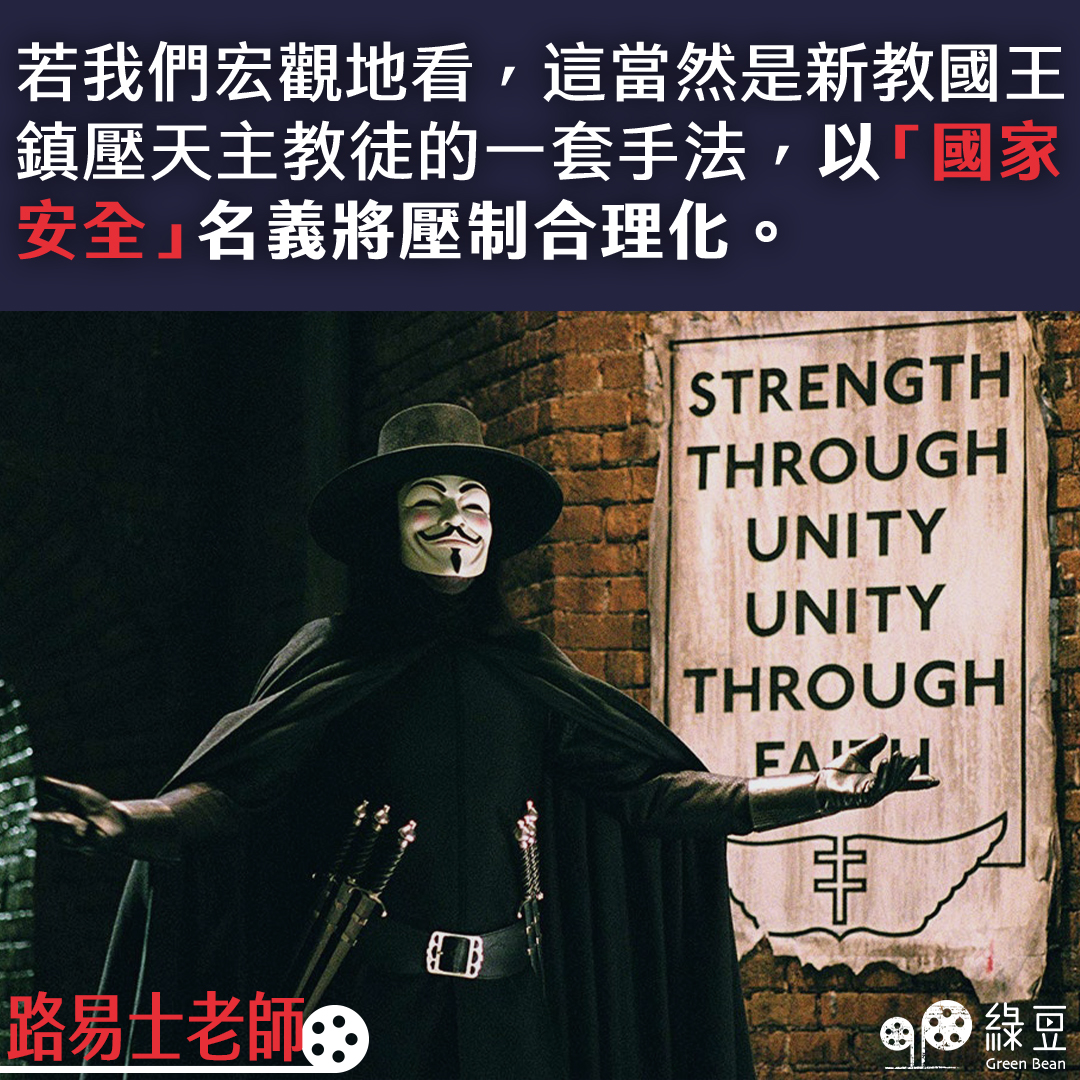

這個星期天(11月5日)便是篝火之夜(bonfire night)了。事前大家會在超市選購煙花,或者和鄰居「夾錢」,大家共同來一場視與聽的享受。想起初來英國時,在廚房看到煙花實在嚇了一跳,以為「打到嚟」,後來想起,學校不是教了蓋伊‧福克斯(Guy Fawkes)在1605年的「火藥陰謀」(Gunpowder Plot)嗎?「新移民」如我,要將各種東西聯繫起來,實在需要時間。 現在,路易士老師當然知道這是什麼一回事。別害怕,雖然這的確是「國家安全」級別的事情。「火藥陰謀」發生在詹姆士一世(James the...

又再一次跟學生介紹羅馬英國(Roman Britain),但老師不是機械人,教學總是相長的。同事製作的投影片引了踎低噴飯( Monty Python,英國一超現實幽默表演團體)喜劇片《萬世魔星》( The Life...

在某些文化裡,人們總是相信要有一個英明神武的管治者和領袖,社會才會暢順運作,所以什麼親自督師、高度關注就成了很合理的事情,但背後的邏輯是下屬是可以呼來喚去的。然而,在英國我們倒很容易感覺到領袖很難高高在上,他/她們往往要強調整體合作,過時過節也會送禮給下屬,或者買些冬甩小食給大家一起分享。這當然也屬於「收買人心」,但總算是確認每一個崗位的人都是不可缺少的。但上司始終是上司,除了人工較高、工作壓力較大,話語權也較大。我的上司就會在電郵「列舉」自己正在看什麼書,這其實也是好事。路易士作為一個樂於學習的香港人,為多了解他,也找了這本他「正在看」的書來翻翻。擊敗納粹書名是Engineers of Victory: The Making of the...

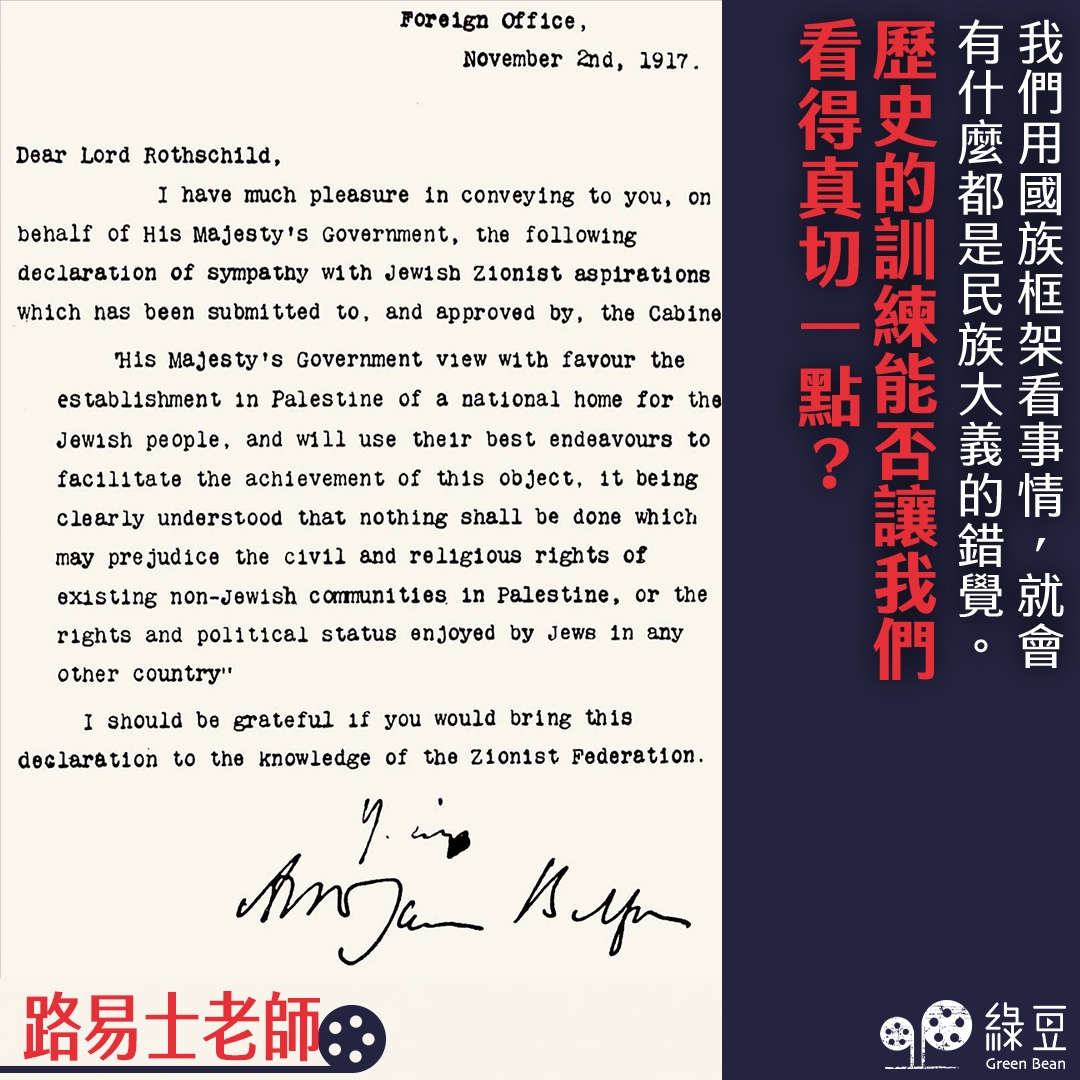

有些事情是這麼近那麼遠。路易士老師在香港的時候,聽了不知幾多年「以巴衝突」的新聞。「加沙地帶」、「約旦河西岸」等地方的名字,我在小學時已能琅琅上口,但倒未有真情實感去明白當中的矛盾。後來當了通識老師,總有一些推力要求自己認識不同的東西,除了看報紙,還會參加不同的課程。當中最特別的一次,就是去了尖沙嘴一間清真寺學習伊斯蘭的宗教和文化,嘗試用英美以外的角度看世界。課程其中一堂就是播放紀錄片,講述以色列人怎樣建國,遜尼派穆斯林的巴勒斯坦人怎樣備受壓迫。看完後心裏暗駡,當時的英國在搞什麼,弄了這麼一個大頭佛出來!來到英國教歷史,跟以巴衝突再接近了點。課程有一部分是教現代世界,其中一個課題正是提到以色列和巴勒斯坦的歷史。課堂的主旨是了解英國怎樣導致和試圖解決以巴衝突。題目是很客氣了,因為英國的確是整個問題的歷史根源。當然,那個英國是指作為帝國的英國。認識歷史,未必能直接追究責任,但對我們如何對不同資訊定位,卻甚有幫助。了解的起點大家都需要懶人包,這是無可厚非的。因為事情實在太複雜了!路易士老師在課堂就用幾個關鍵字幫學生作基本了解(因為要他們看懂紀錄片是太困難了吧),希望這也對大家有幫助吧。第一個關鍵字,是奧圖曼帝國( The Ottoman Empire)。巴勒斯坦一直在奧圖曼帝國的版圖裏達四百年。但在第一次世界大戰(1914-1918),奧圖曼帝國跟德國結了盟,也被英帝國等打敗。當時初成立的國際聯盟就委託英國暫時(對,是暫時)管治巴勒斯坦,稱為英屬巴勒斯坦託管地(British Mandate of Palestine)。我們明白了英國為何跟巴勒斯坦結了緣。第二個關鍵字,是賽克斯—皮科協定(Sykes-Picot...

不少人都認為若英國沒脫歐,香港人未必能獲BNO VISA移英的機會。專注於自己利益無可厚非,但我們也許亦因此忽略了2016年脫歐公投對英國人的衝擊和挑戰。這其實是舊一代和新一代之爭、城鄉之爭、倫敦和其他地區之爭 —— 脫歐的震盪仍在,這當然亦會影響在英港人今後的生活。說到底這是一個身分問題︰到底英國人是誰? 對於「開放」的看法 2019年3月29日英國最終退出歐盟。Stephen...

學習要有學習動機。我在英國「搞掂」生活所需就好了,何必學歷史?首先,功利一點說,英國永居考試Life in the UK Test不少題目都跟歷史有關。筆者知道不少朋友都是做模擬試題預備就算,但死背一堆資料,其實是浪費時間。既然要考試,何不借此機會弄清背景。我太太就問了我三次克倫威爾(Oliver Cromwell)是誰。她雖然知道他有「護國公」(Lord Protector)之稱,但卻不知道他在英國內戰中擊敗了保王黨,並下令處斬查理一世(Charles...