以前經常有人問我西藏旅遊之事,醫療問題尤多,如高原反應。回答時基於可靠醫療資訊,非僅以個人經驗而談。 然有一類問題總要迴避,如問:「我(或家人)患某病,能否去西藏?」病況包括高血壓、心臟病、糖尿病之類。病患與入藏本無定論,病情亦有輕重之分,事涉繁多,單憑丁點資訊,如何能給建議?即使熟知病者,亦難準確回答。 最大問題乃遊藏與否,本屬自決,今問患病能否入藏,我若答可,旅客到步後,倘高原病發,我豈非無端受責?旅行所及之處,自己方能權衡利弊。問他人患某病能否遊藏,看似諮詢,但於筆者聽來,猶如責任外判,何以回覆? 行動前與其問:「我患某病能否入藏。」更應問:「我打算來西藏,但患某病,應當注意何事?」兩者表面雖似,後者卻自己掌握決定,不必他人分擔責任,答者亦無壓力,隨君決定給予意見及支持,當然樂意。 自定其謀,自擔其責。旅行如是,移居如是,投資如是,人生大小之事更當如是。 ...

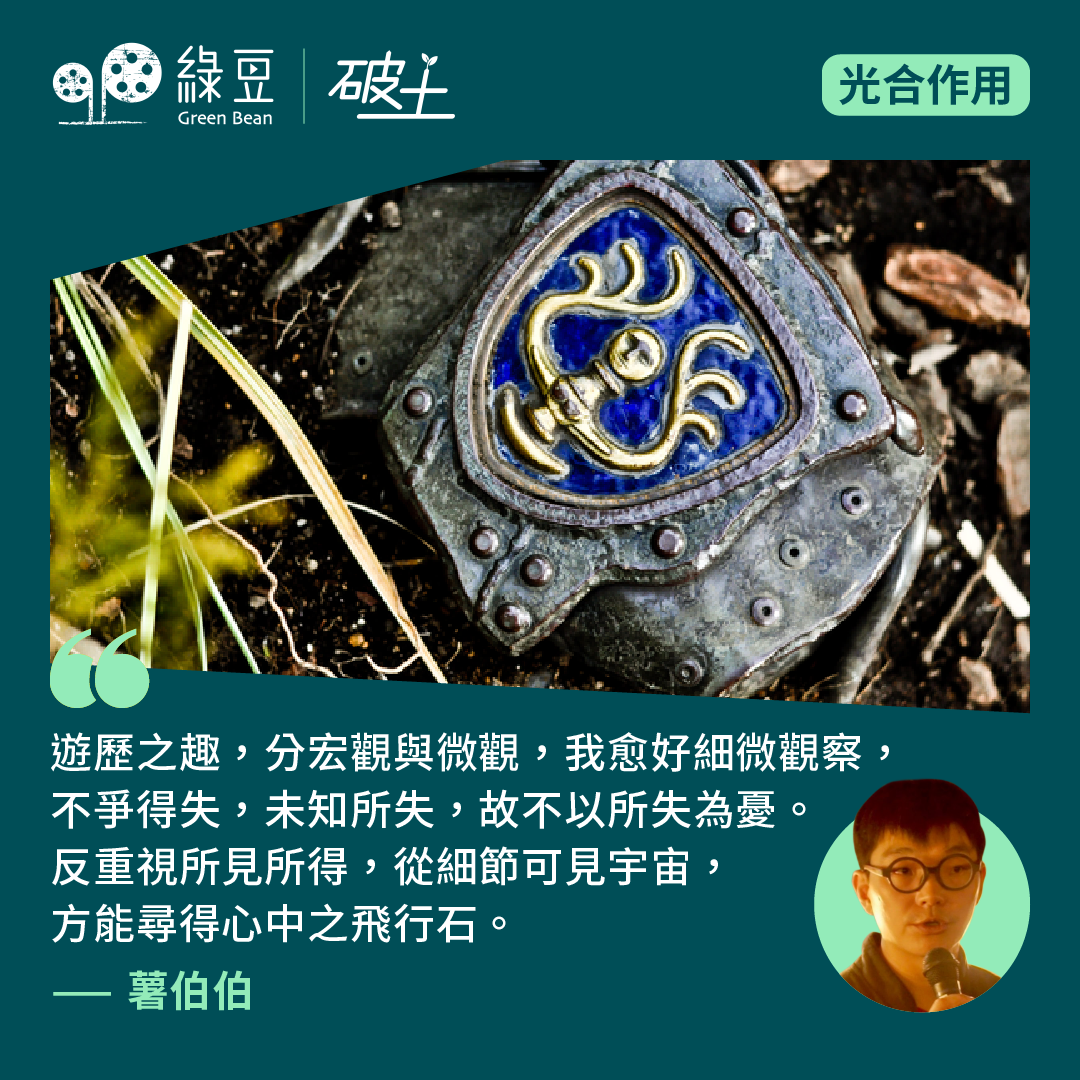

我最愛的動畫乃宮崎駿《天空之城》,多次觀看,百不厭倦,邊看邊跟著念對白。猶記兒時次初看此片,感其間天地人皆美,然每念及皆為虛構景象,猶然若失。 多年後初訪日本,未有計劃參觀宮崎駿吉卜力美術館,聞其門票難求,懶得預約。及至東京,昔日於印度日本寺的室友智春聞此,熱心建議於 Family Mart 便利店電腦購票,介面全為日語,他操作純粹,不消幾分鐘便成功訂票。 參觀美術館當天,無其他行程,我自上野騎車至三鷹,行廿餘公里,路通人和,賞心樂事。美術館兩層,展品不多,曾聽有人略覺失望。一小時足以速覽,我卻駐足六小時,細看每件展品,自得其樂。翻閱場刊,忽見館內有雷帕特家族徽章,驚訝參觀半日居然未覺。 急問職員徽章所在,低聲相告,謝過後遂返回戶外草坪,撥開草叢,先見地面有機械人金屬碎片,不遠處果見徽章寶石隱於林間。徽章大如手掌,旁有雜草,難以發現。徽章屬中世紀騎士風格,狀似盾牌,金屬邊框,鉚釘環繞,琺瑯藍底,中央金色浮雕,刻有雷帕特家族圖騰,有說標誌機器守護者,或代表接通天與地。...

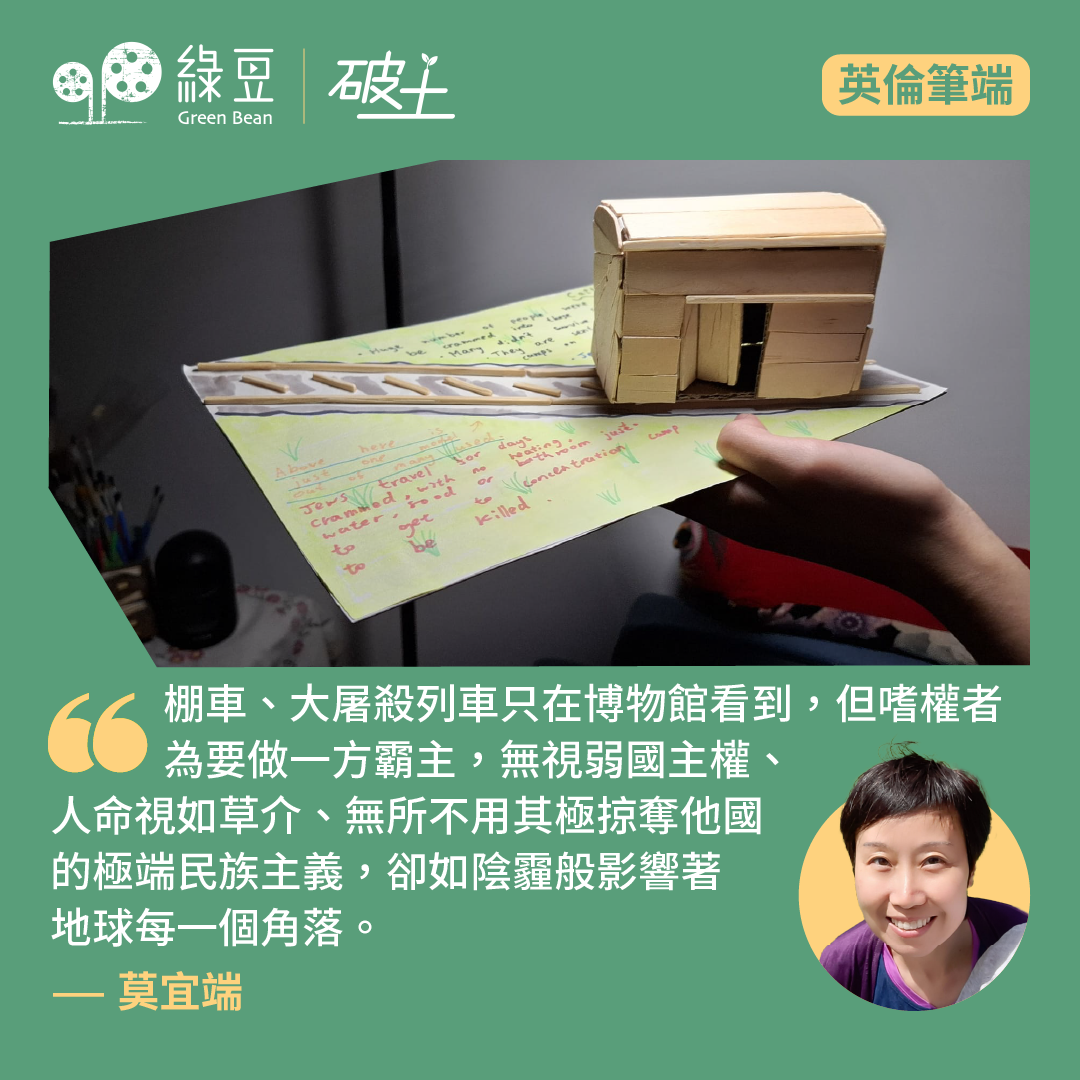

小時候曾經很迷金庸小說,在被窩中挑燈夜讀,要家母催促,我才去睡覺。然而隨著年歲漸長,越看越覺不妥,小說中不少價值觀更與自己相悖。由於愛看金庸小說,所以也愛看金庸小說的評論。當中最觸動我心,是吳靄儀的文章。不僅因她透徹理解小說,熟讀角色、人物、關係,而是她從不順應金庸或查先生或他僱主的意思,敢於挑戰既有觀點,別樹一幟。印象最深一段,是她先描述段正淳雖為花心公子,但一眾情婦對他死心塌地,因為他對每個女人在當刻都很專一云云。然後話鋒一轉,就說這全是男人的痴心夢想(註一)。少年時讀來,忍不住哈哈大笑。另一段提及金庸大男人痴想,不少人驚嘆韋小寶有七妻享盡齊人之福,只有吳靄儀直接指出了關鍵:這些妻子之所以能和睦共處,是因為她們對韋小寶沒有甚麼愛情可言(註二)。如此解讀,坊間眾評論鮮見,大多只順著金庸一廂情願的愛情觀而行。還有一段,吳靄儀毫無避忌指出金庸作品中存在奇怪的強姦觀,她批評道:「金庸筆下的強姦者就是有這個毛病。最後暴徒像極了情聖,比不向美人施暴的人還要好了幾分」、「金庸是把他們寫得較值得同情(!)的,這的確令人看得十分不自在」(見《金庸小說的情》128頁,〈暴徒情聖〉)。當強姦犯被看作大情聖,只有吳靄儀直面其非,撥亂反正。在金庸小說的世界裡,如果查良鏞是法官,那麼吳靄儀面對這位法官時算是用詞客氣,但字字狙擊,旁聽者心中拍案叫絕。在那個年代,寫金庸評論的人不少,但能夠寫得深度好看,實在不多,兼且敢言而非馬屁話就更是少之又少。而能把不中聽的文字,刊登在金庸旗下的《明報》及明窗,更是絕無僅有。金庸應該對她又愛又恨,卻估計斷不敢在夜半三更時打電話跟她說,叫她筆下留人,免得影響小說銷情。 望再版兩部舊作說起來我初讀吳的評論,是明窗的結集版本,從三姨借來,但後因她家失火,書被燻黑,被迫丟棄。幸好多年後在序言書室找回數本珍藏,一直保留至今。據北角森記圖書的東主陳小姐說,吳的金庸評論在二手書市場上一直供不應求,候補名單排得滿滿。去年喜見《誰是大英雄》重新出版,匯集了《金庸小說中的男子/女子》系列文章,還推出了精美電子版,起碼知道將來即使有朝一日紙版消失,這些珍貴評論仍能為後來的讀者所讀,延續其影響力。我一直以為吳靄儀會有計劃再推出《金庸小說中的情/看人生》,直至看到她在 Patreon 上居然說對重新出版之事「有點猶豫」(註三),所以決定要寫這篇短評,希望引起更多讀者討論,催促她再次出版兩部舊作。 註一:見《誰是大英雄》288 頁,〈王爺情婦〉。註二:見《金庸小說的情》138頁,〈妻妾之間〉註三:見吳靄儀 Patreon 2024年10月13日帖文 ...

《最後一課》付梓出版,書成四課,然而此文專論陳健民最後一講,因閱之次數最多,感悟亦最深。猶記彼時身處雪域西藏,無緣親臨盛事現場,後藉網絡翻牆觀看,慶幸有人留住當刻美好時光。現今重溫,見場上不少熟悉面孔,或流離四散各地,或留守案發現場,或早已消失於公眾能及之視野。陳健民的最後一課,談啟蒙,亦談準備——因和平佔中案,獄災將至,既安教務,亦備書單。曾聞高僧大德言,死無可避,則善備之。藏人修佛,正是為死亡作準備,是以臨終從容,豁達較其他民族為勝。若苦難難逃,那最好的應對,就是善謀苦難進程。入獄最佳準備,莫若讀書。 讀書而熬過苦難陳健民提過上大學前讀書匱乏,僅讀《讀者文摘》之類,至大學卻從書中得諸多啟蒙。面對牢獄之苦,誰也難受,然而在自由受限之境,閱讀無疑是最佳精神寄託。他為準備入獄,特購潘霍華傳記,六百餘頁,卻一讀而盡,又要另備新書。有懲教職員認真跟陳健民說:「教授,你會否看壞個腦?」夏蟲不可語冰,無追求學問之習慣者,怎能理解閱讀箇中樂趣?因讀書而得橫跨時代的啟蒙,因讀書而熬過苦難。就如陳健民所言,閱讀「如鹿切慕溪水」。雖乾涸,得一甘露,已夠逍遙。曾經聽過另一位我很敬佩的讀書人笑言:說起來怪異,單獨囚禁時,沉浸書海,實在過癮。說最後一課者,原因眾多,或因生離,或因死別。想起第一次讀「最後一課」,不是陳健民等學者所講,而是蘭迪·保施(Randy Pausch)教授因胰腺癌而準備的人生最後一課。他提到孩子年紀尚小,無法完全理解,但願能「把自己裝進瓶子裡」,最終有天會「沖到孩子腳邊的沙灘岸上」。 世道蒼茫 更覺珍惜中文大學最後一課的現場,談的既是啟蒙,亦似一場告別。今回望六年前的風景,有如見證香港風起雲湧前的風光。當時六百餘人自由參與,來自台灣及澳洲的人士快閃出席,屬真正的文化盛會。不過仔細地想,五年前的環境亦不見得好,從沒一刻覺是風平浪靜,幸好那時有人堅持,留下美好記憶。多年後風高浪急,回看更見啟發。在未來回望今日,能否坦言:「慶幸當年曾如此行事!」人生最苦,非徒勞無功,乃未嘗試。就如初戀,表白失敗並不算苦,若然一生只後悔未試,豈不白過一生?今日界線更見模糊,難辨是非,我們如何得知何為正確?陳健民說:「歷史的進程不是我們能掌握的,我們只能在某個歷史時空做你認為對的事。」在這漫漫長夜,可以做甚麼?他亦有答案:「我想在漆黑中只能看星。」看到講稿六年後才得付印,起初不禁問何不打鐵趁熱?但正因六年後出版,我又再次讀起文稿,就如瓶子浮沉大海,輾轉間又沖回腳邊,檢起細讀,事隔六年,歷久彌新,世道蒼茫,更覺珍惜。 推介 :《最後一課:在時代盡頭,留給未來的重逢之書》作者:陳健民、陳祖為、邢福增、張燦輝出版:飛地工作室(台灣)書號:9786269836260日期:2024 年 9 月...

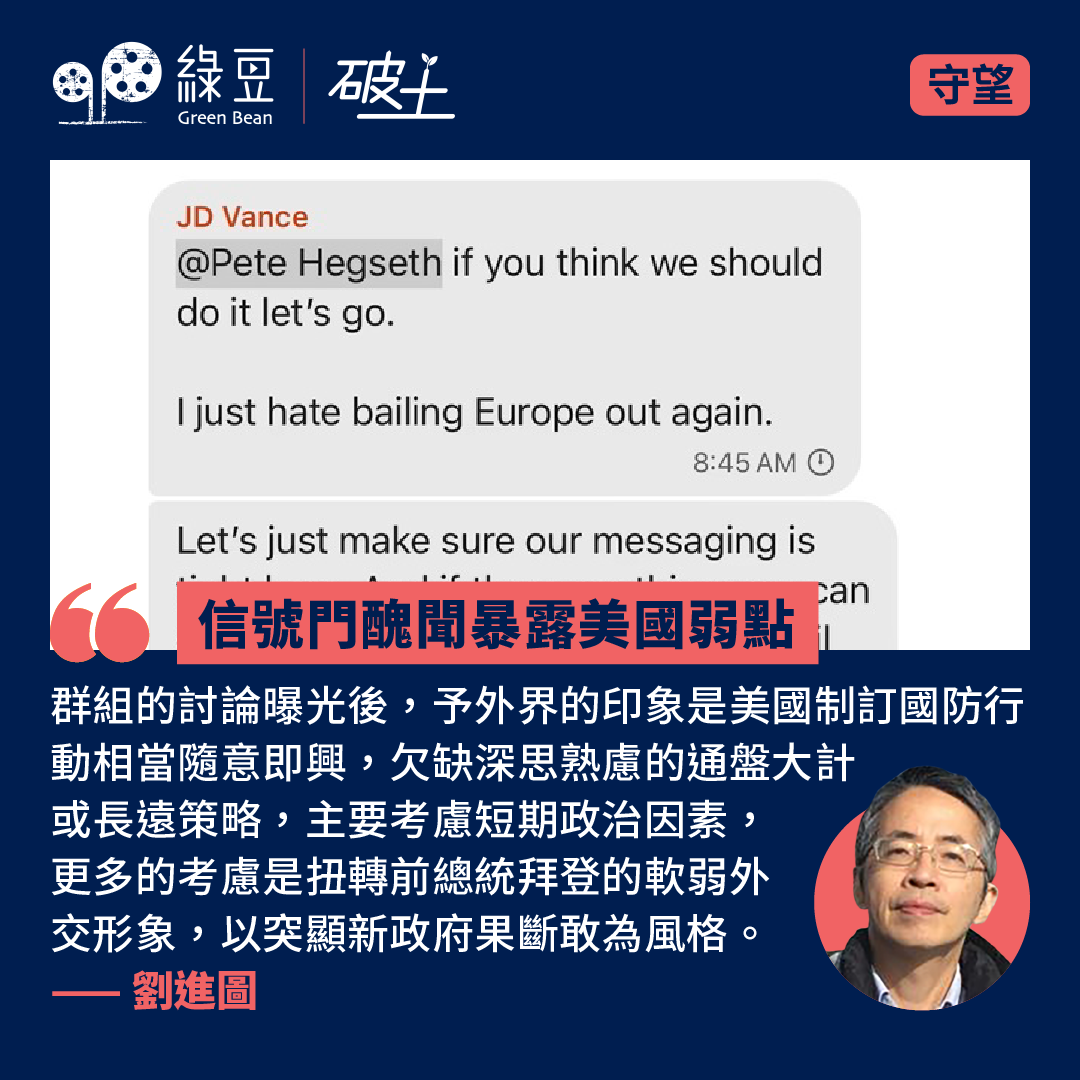

以前曾騎單車自泰國曼谷到西藏拉薩,及後屢有問者,詢踩車遊藏之事,我亦樂於網上分享經歷。一次在網上旅遊論壇,有人問到踩車遊藏建議,如實告知,不意惹來從沒騎乘經驗者批評,說我見人踩車遊藏而不阻止,反給意見鼓勵,是不負責任之舉。 批評者稱自己曾包車進藏,坐車時遇高原反應。他認為:坐車尚且如此,騎車將何以堪?其謬之處,在於以為乘車與騎車可相提並論。高原反應其一主因,正是進藏過於匆忙,未及適應。由四川包車入藏,連參觀只約五、六天,騎車則需月餘,而且逐漸走高,適應遠勝坐車。 凡事向人性好處去看,該人批評我分享騎車入藏建議為「不負責任」,雖然理據不足,但也算是懷有悲憫之情,關心他人安危。其欲勸止遊人騎車入藏,出於自身痛苦經歷。然以為一己所知,可施於眾,除自限對世界理解,更礙他人志向。 把話題扯遠,有朋友為在囚人士籌募書籍,使其猶有閱讀自由。熱心人捐出食譜,有人卻擔心被囚者無啖好食,看著美食照片更添憂傷。然而有曾受牢獄之災者立即指出,在獄中曾遇囚友因飲食單調,反想看美食照片,算畫餅充飢,空想亦能獲心靈慰藉。而且入書不是強迫,是牆內人主動要求。無相關經歷者,即使出於好心,但助人時只基於自己觀點感受,而非站在對方立場上理解其需要,一切以己度人,反限他人體驗。 天下不少事物、教條、道理等,表面相同,實際迥異。猶跳崖百米,螞蟻投崖應無大礙,大象一躍而下則必死無疑。只要稍微更改規模、重量、速度、心態、場景,一切就會分崩離析,難以為鑑。 ...

旅行之初,常住多人間,以價錢考慮為主。資匱志遠,錢財不多,想去長途旅行,最易省下開支,當為住宿。旅宿不過一夜,花費過多亦覺不值。而且旅館不止省錢,還吸引志趣相投的人。回想旅行往事,途中難忘好友,不少均識於旅館。 跑往外地旅遊,當然要認識當地人,他們能開拓地方認知,介紹文化風俗,但礙於日常事務,往往難以結伴同遊。正如外地友人來香港探望,最多也只能抽一兩天相陪。然遇異鄉或同鄉旅客,共探墳地,或結伴包車,或共進晚餐,趣味無窮。不少於旅館相識友好,交情至今不絕。 旅館較酒店易結緣,非止因共同空間多,大概與客人態度有關。在酒店大堂隨意與人攀談,頗感突兀,但在旅館噓寒問暖,互換情報,理所當然。據我以往旅行經驗,旅館客更願與人交流,早餐變成早餐會,晾衣處變成交流場,均感自然。 花費的態度 隨著年齡增長,對金錢概念有變,我獨遊時仍計較住宿開支,不願花費無謂錢財。間中與友同遊,可住較好酒店,然而自己一人,只求簡樸衛生,能睡好覺便可,酒店裝潢設施大多與我無干。觀乎所遊國家情況,若物價不高,住房間亦可,然而若覺不值,寧願選擇床位。 近年有次到達西歐某國,抵步頗晚,見房間要價過百歐元,床位才二十多,毫不猶豫就住進床位,不以為屈就,始終早已習慣多人間格局。住宿花費不多,仍覺舒適快樂。節約不止省錢,更是花費態度。 也許唯一分別,是以往會尋找最廉價床位,以節省開支為主要目的;今則更在乎評價好壞,間中寧願多花少許金錢,算是簡單升級,所求不多,即使只是麥當勞餐加大,已夠我滿足。...

曾於莫斯科機場轉機,機上遇一旅客,談起俄羅斯,於一切事物皆不動心,唯談及克里姆林宮金飾裝潢卻眉飛色舞,說沒見過那麼多黃金,對他來說算是全俄唯一過人之處。言談間除了黃金還是黃金,話題乏味無趣,被迫聽了數分鐘(也許更短,但感覺很長),趕忙說要看書。 曾多次參觀西藏布達拉宮,常見有導遊解說歷史、建築,遊人興致索然,直至言及金銀珠寶,客皆驚異:五世達賴靈塔含金 3721 公斤、九眼天珠價值過億,眾遊客疑幻似真,聽得津津有味,如同參觀布達拉宮最高潮。 又像品鑒紅酒,不論顏色、香氣、產地、年份、口感、餘韻,只需說紅酒價錢,這瓶三千,那瓶半萬,酒價高必然酒質好。至於其佳處,一則無關輕重,二則無睱深究。 旅途中偶遇旅客,把行程當作攝影器材展覽,帶上貴價重裝備,拍攝成果平淡無奇,問其器材有何過人之處,竟只答鏡頭過萬元,言止於此。對話空洞如同嚼蠟,枯燥無味。 知物之價而不識其值...

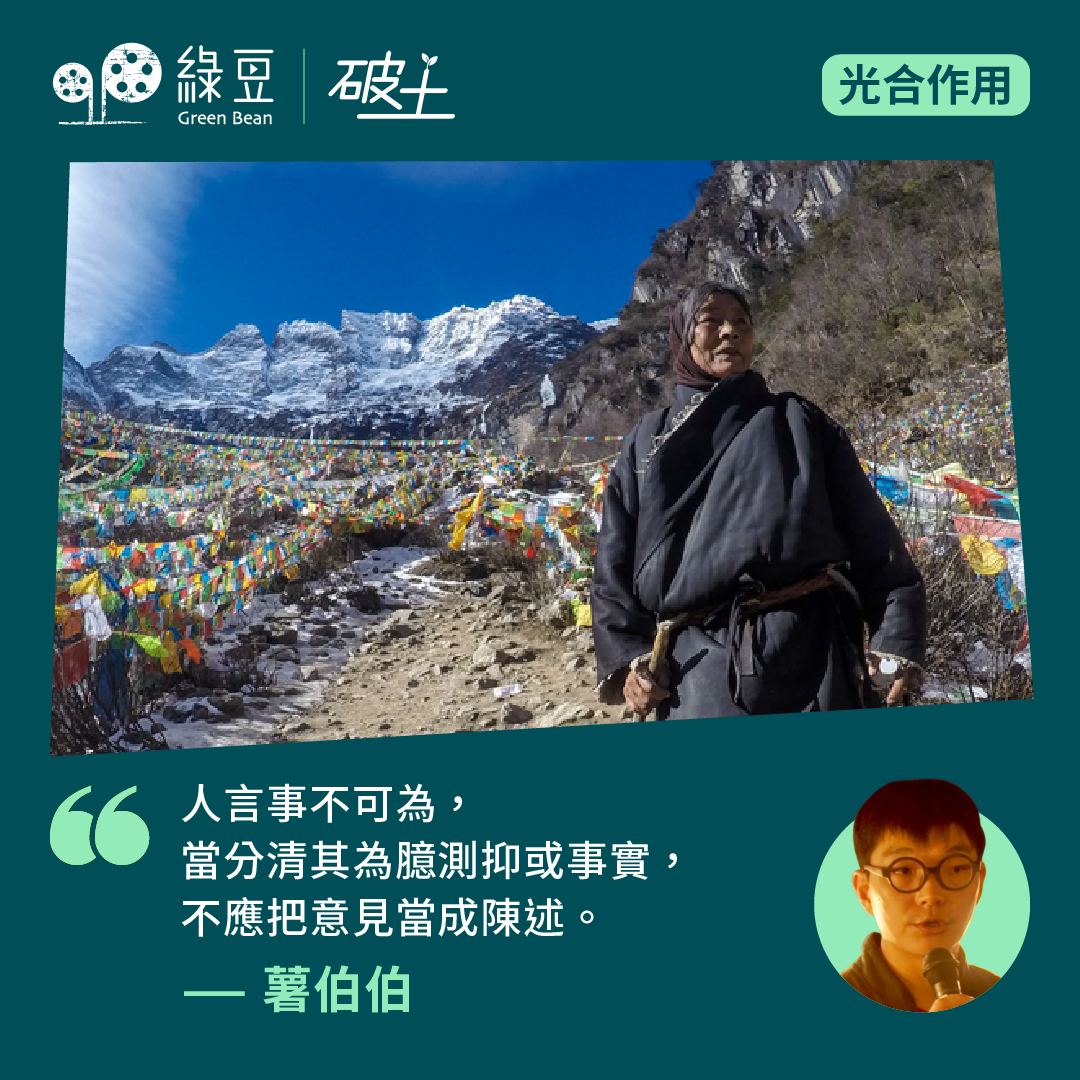

按藏地習俗,信眾選神山本命年而朝聖。當年我仍長居拉薩,奈何年中事繁忙,唯冬季得以遠行,故於羊年之末,始到西藏東南邊陲德欽卡瓦格博轉山。有居藏相識聞言,屢稱冬季轉山絕不可能,聲言大雪封山,猶自尋死路,談得像經驗之談。追問其何以得知冬季轉山危險,對方語塞,我頓時明白,所謂「不可能」,實屬一己臆測。 本來各有見地無妨,問題在於把意見當成事實,還以此勸阻他人行動。看似實在,卻毫無參考價值。正如問港島人有關元朗狀況,雖然同為香港人,亦可誤會元朗人騎牛上班。同理,居拉薩者,論千里外神山狀況,難免有誤。 分清人言虛實 似是而非的意見充斥天下,聽者自也有責任辨別真偽。大概由於過往旅遊經驗,早知此等見解不盡可靠。所以當年我出發前,先想請教剛轉山回來的香客,幾經轉折,經朋友介紹認識山中經營旅館的多吉卓瑪。致電相詢,卓瑪直言冬天朝聖者雖少,但每天皆遇,經道無阻,未有大雪封山之慮,僅叮囑勿抄小路,以免走失,依從大路,路標清晰可見。 那年我如願轉山,途中均有住宿,飲食無憂,中途無不測,頗有體會。之前勸阻我冬季轉山的相識得知我平安歸來,連說我行程順利純屬「幸運」。不過冬季轉山絕非靠僥倖,更非冒險,而是分清人言虛實。 人言事不可為,當分清其為臆測抑或事實,不應把意見當成陳述。自己亦當警惕,他日應詢,除非有明確認知,否則切勿斷言臆測,阻他人志向,潑人冷水,誤人子弟。 ...

曾到北區某學校談旅遊,那年仍是不論身份皆能到學校或公營電台談論旅遊的年代。席間有同學問遊藏需幾日,方能充份了解該地。我如實回答:單靠旅遊,難知全貌。 旅客常與當地人認知有別,形成「旅客氣泡」(tourist bubble)。所謂知名勝景,當地人或不感興趣,甚至不屑一顧。曾見有旅遊文章提到餐廳,以「連當地人都不知道」作賣點,多少反映遊客單一視角。 不知其不知 吃喝玩樂,拍照留念,無助了解風土人情。如有旅客樂於反貪部門前拍照,當地人卻看重反貪力度;旅客於「永遠盛開紫荊花」留影,香港人關心能否繁榮昌盛。 旅客往往懷有既定印象,易陷確認偏誤(confirmation...