本周出爐的一月份GDP數據顯示,英國經濟按月收縮,而四月開始,稅、水電煤、交通費、學費樣樣加,還未計貿易戰對經濟可能造成的間接影響。「四月是最殘酷的月份」,這源自英國詩人艾略特( T.S. Eliot)《荒原》的名句,套用在英國今年的經濟情況,猶為貼切。須維持75億英鎊財政空間今年的第一季已近尾聲,英倫銀行於2月6日第三度減息四分之一厘以提振經濟,石油、燃氣及航運價格回落及英鎊匯率反彈都對經濟有利好作用。不過,受到疲弱的工業(按月- 1.1%)及建築業(- 0.2%)影響,一月份GDP按月收縮了0.1%,預示第一季、甚至第二季的經濟增長都欠缺動力。而且,第二季又受到加稅及公用服務加價的雙重打擊,就業市場及消費信心會否每況愈下,就得看本月26日出爐的春季預算案。去年發布秋季預算案之際,英國還有近100億英鎊的財政空間,如今恐怕只餘一半;加上國防開支須在2027年或前達到GDP的2.5%(目前為2.3%),而英國的財赤又一再上升,必須在加稅與削減開支這兩難中抉擇。觀乎經濟勢頭疲態畢露,加稅只會雪上加霜,工黨政府不能開源,只好積極節流。假設財政空間還有50億英鎊,則財相李韻晴(Rachel Reeves)須起碼削減25億公共開支,以維持75億英鎊的財政空間,才能保住投資者的信心——畢竟2025/26財政年度還要發行3000億英鎊國債,如果市場對英國財政失去信心,發債成本飈升,情況只會更糟。最大的官僚機器這就不難解釋為何首相施紀賢(Keir Starmer)會突然宣布解散英格蘭國民保健署(NHS...

若不是特朗普公開辱罵(前)盟友澤連斯基,相信很少人會記起前波蘭總統華里沙(Lech Wałęsa)。 他是波蘭第一個民選總統,諾貝爾和平獎得主。第一次讓他進入國際新聞的是,華里沙在1980年代、波蘭還是共黨管治時,是團結工會主席,擁有千萬名會員。 其實波蘭國運悲苦,夾在強鄰之間,曾被瓜分國土百多年,歐洲地圖上波蘭的名字消失。其至1918年第一次世界大戰結束,才得以復國建立第二共和。可惜1939年二戰爆發,波蘭先淪陷於德國納粹希魔。地下、流放在外的不少波蘭士兵都參與盟軍的游擊戰役,死傷慘重。但光復後仍未見光,頃刻已變成蘇聯鐵蹄下的共產政權。 早於1956年和1970年代,波蘭先後都試過因為被蘇聯「割韭菜」,食物短缺、工人被拖糧,觸發工人罷工和示威,共產鐮刀管治,運動一次又一次被壓下。但始終專制共產政權認受性低,不能改善人民生活,經濟差之餘,波蘭的天主教會一直成為人民的道德後盾。 格但斯克條約 今天,我們看到幾個人手執大權、利用政治宣傳可以衝擊國際原則、倒行逆施。...

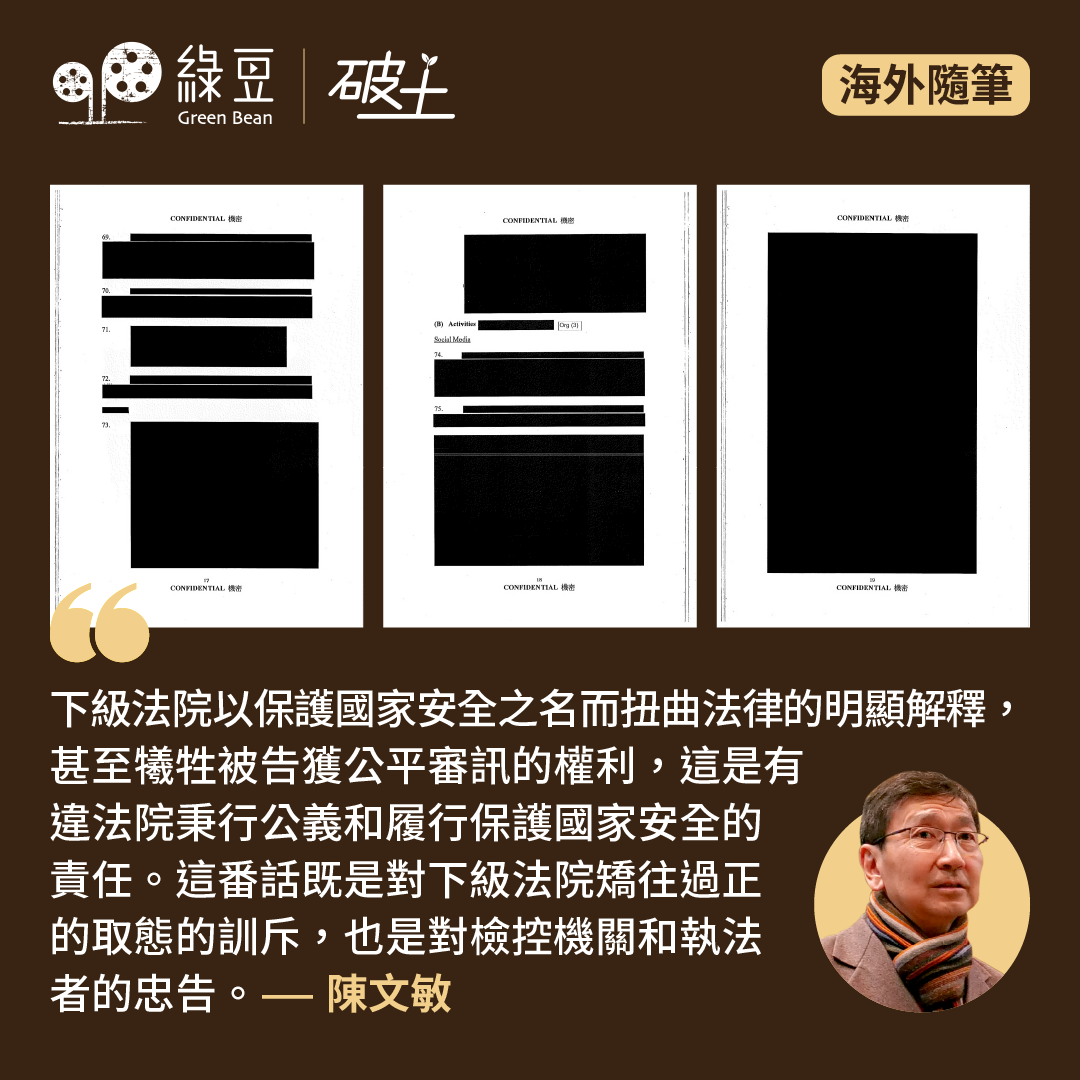

支聯會拒絕提交資料案被告終極上訴得直,終審法院推翻下級法院的判決,裁定三名被告無罪。[1] 合理相信? 這宗案件的重點在於對控罪相關的條文[2]的解釋 : 控方只須確立警務署長合理相信支聯會是外國代理人,還是要證明支聯會確實是外國代理人? 原審裁判官認為相關條文並沒明確列出界定外國代理人的準則,有鑑於法院在《國安法》下保障國家安全的責任,故須給予警務署長足夠的彈性,才能有效保護國家安全,因此認為警務署長只須有合理理由便足夠。上訴時高等法院對這理據照單全收。 終審法院並不以為然。首先,相關的條文...

過去一周,最矚目的政經要聞是美國上周二正式對加拿大、墨西哥和中國大幅加徴關稅,三國也針對美國進出口作出報復。特朗普新關稅政策觸發的貿易戰正式開鑼,但白宮在新關稅措施實施後立即兩度轉軚,先是上周三與汽車業巨頭碰面後宣布予汽車業一個月暫時豁免,然後在周四再宣布凡符合美墨加自由貿易協議的進口商品押後一個月才實施,顯示新關稅措施未經深思熟慮便出台,碰了釘子被迫讓步,予人進退失據的印象。而加拿大的連串反擊,也向全世界展示了如何強硬應對美國霸凌。 美加過招 加拿大國民對特朗普向加國商品加徵25%關稅一事,無論政見屬左、中、右立場,均強烈反對,認為是橫蠻無理的霸凌行為,目的是要逼加拿大成為美國第51個州。這是特朗普多次宣之於口的要求,他還一再稱呼加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)為「州長」,刻意貶低加國元首,令加拿大人非常氣憤。 而美國政府對加徵關稅給的官方理由,是加拿大、墨西哥和中國都沒有盡力阻止芬太尼毒品流入美國,但2024年美國檢獲非法入境毒品的數據顯示,98%來自南面與墨西哥接壤邊境,來自北面接壤加拿大邊境的僅0.2%,其餘來自海上運輸。加國已承諾大幅增加邊境保安人手及資金,與美國協力堵截毒品流入,白宮仍一意孤行對加國徵收懲罰性關稅,顯示真正原因並非阻截芬太尼,而是要威迫加拿大對美國俯首稱臣。 此事激起加拿大人的愛國情緒,紛紛杯葛美國,許多商舖主動下架美國產品如加州葡萄酒、肯塔基波本威士忌、可口可樂等。安大略省長福特本周一宣布對安省輸往美國的能源加徵25%關稅,估計影響美國150萬住戶,特朗普極其憤怒,周二即表示已指示商務部對加國輸美鋁及鋼材關稅倍增至50%,其後安省同意暫緩能源徵費,特朗普也轉軚,同意暫緩倍增鋁鋼關稅,雙方將進入談判室繼續角力。 加國的反擊...

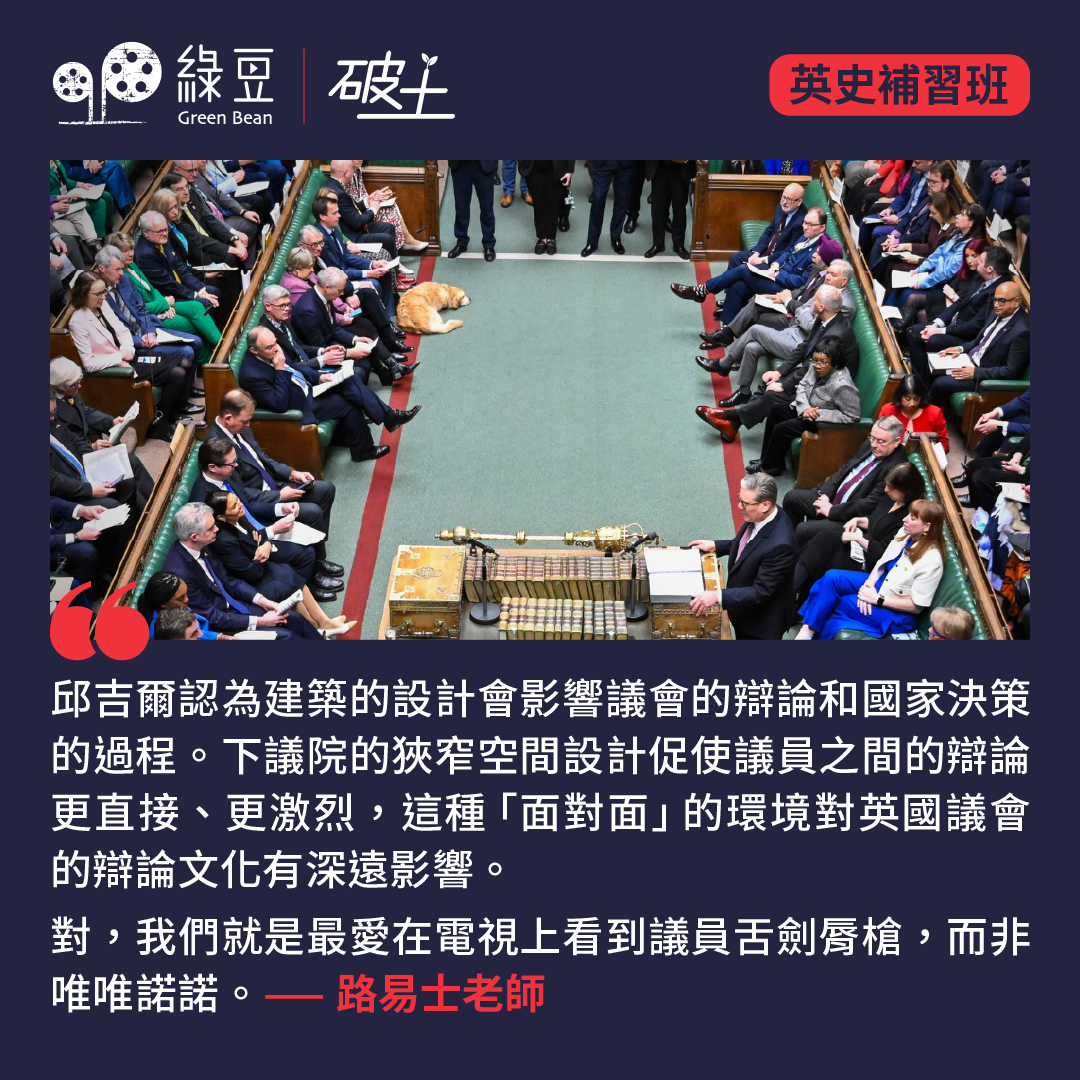

來到英國,的確對政治感到陌生。過去在港怎樣都數得出十數位立法會議員的名字,但現在卻最多只能指出自己選區的國會議員,還有前首相辛偉誠。 其實,自己也非一無所知,總算知道英國的內閣制(筆者曾於香港教過政府與公共事務!你知道香港曾有這科嗎?),但對於國會實際面貌,只流於文字層面。 話分兩頭,每次走出西敏寺站,必然會問 : 為什麼大家都那麼愛跟Big Ben(大笨鐘)拍照?然後自己也拍了一張,因為那就像是一座極大的古董在眼前,不能擁有它,也想有它的照片。 說了這麼多,其實都是想說,很多疑惑都能透過參觀國會大廈(Palace...

美國總統特朗普早前簽署行政指令,聲稱指定英語為美國的官方語言,背後相信針對美國社會對移民文化影響所謂美國主流文化的憂慮。語言從來都是移民研究的重要議題,本欄早前也討論過「發夢也是用當地語言」如何被視為徹底融入當地社會的界線,以及由此期望延伸出來的許多疑問。移民到達新的社會,學好當地語言固然對日常生活大有幫助;不過說到官方語言政策,問題又要複雜得多。 首先,特朗普的官方語言指令和他的很多政策一樣,都是雷聲大雨點小,往往更像是做場戲出來給死忠粉絲歡呼喝采。就好像是他在競選首任時也有豎立墨美圍牆,還有「墨西哥付鈔」的豪言壯語;結果圍牆的新建部分只得數十英里(用的是美軍經費),拍張照片便自稱勝利。說到法定語言,美國《憲法》保障言論自由,當然也保護使用各種語言的權利;行政指令不是法律,只能影響聯邦行政機關,而特朗普指令其實只是推翻了克林頓年代加強政府協助非英語人士的要求,沒有禁止政府部門繼續提供現有各種語言的服務。所謂指定英語為美國的官方語言,很大程度只是又一次特朗普式的標題黨。 官方語言與本地文化 美國聯邦政府沒有法定語言,各州政府倒有不少對此作出要求。有超過30個州列明英文為該州的官方語言,但同時也有數個州把當地原住民語言定為官方語言:夏威夷州規定英語和夏威夷語同為官方語言,南達科他州則認可了拉科塔語、達科他語和拉科塔語,阿拉斯加州法例更在英語以外列出20種當地語言為官方語言。 原住文語言的案例說明了在美國談語言的尷尬:如果說外來人口應該尊重本地文化,那麼英語本來就不是美洲大陸的本土語言,其實也是外來文化。而在外來文化當中,英語也不應視為特例;新墨西哥和路易斯安那在成為美國領土前,分別當過西班牙和法國的領地,影響遺留至今,兩地政府的官方文件分別仍有使用西班牙語和法語。美國領土也不限於50個州,波多黎各也是美國領地,九成四的居民說西班牙語;當地人口超過三百萬,人口排名比18個州還要高。如若真的要求美國各地政府以後只用英語,恐怕是天方夜譚。 美國的情況也許比較極端,但同樣的歷史思考和由此而來對少數的尊重也可見於其他地方。台灣華語雖然現實上是台灣的通用語言,但台灣從歷史到現在尚有許多其他語言:原住民語、台灣台語、客語以至日語等,華語的通用地位是歷史和政治產物。今天的《國家語言發展法》僅說明「所稱國家語言,指臺灣各固有族群使用之自然語言及臺灣手語」,嚴格來說台灣華語沒有更高一層的地位。《大眾運輸工具播音語言平等保障法》則要求「除國語外,另應以閩南語、客家語播音」;而在歸化國籍的基本語言能力標準當中,口試部分也有「華語、閩南語、客語或原住民語擇一應試」的選擇。 是挑戰還是機會...

美國副總統萬斯在 2025 年3 月 4 日上霍士新聞指責澤連斯基「拒絕和平」,更將其立場詮釋為「不願參與美國設定的和平進程」(註一)。這種指控實際上代表了甚麼?我們需要一台「萬斯翻譯機」。 萬斯口中的所謂「接受和平」,實質上就是無視俄羅斯一而再、再而三地違反承諾,一味要求被入侵者妥協。而妥協的後果,就是要如俄方所言,即烏克蘭不單要投降、去軍事化、放棄領土,還莫名其妙要求烏方「去納粹化」(註二),來換取所謂的「和平」。...

The contrast between the Hong Kong Government’s...

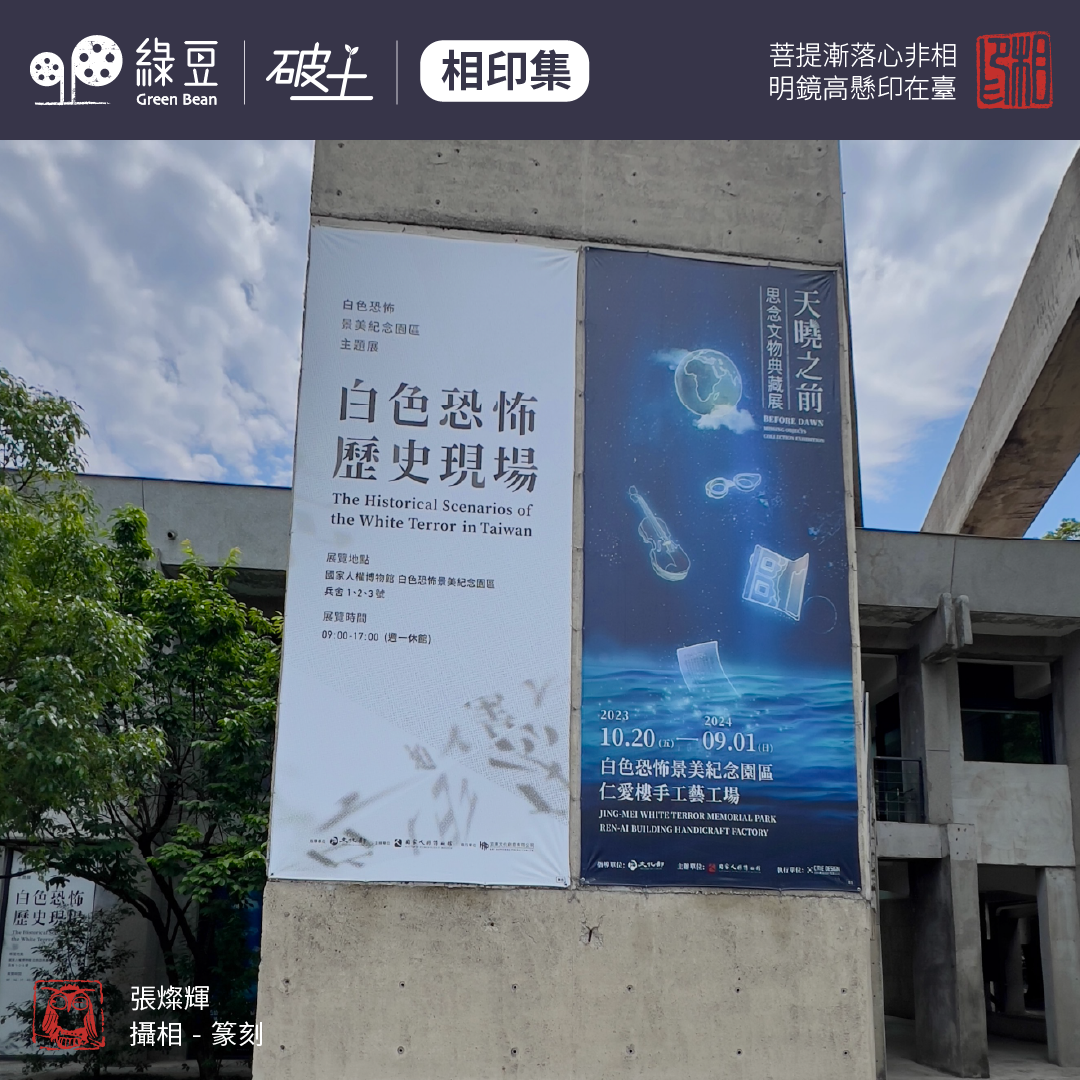

香港人到台灣或台北旅遊,除了西門町、士林夜市外,可能還會到香港人經營的獨立書店如「飛地」和「銅鑼灣書店」,但我覺得每一個關心香港的朋友,一定不要錯過參觀這個紀念館。 台灣景美白色恐怖紀念館,位於台北市文山區。作為一座重要的歷史紀念場所,旨在紀念和反思台灣在1949年至1987年間所經歷的政治迫害與白色恐怖時期。這段歷史充滿了壓迫與苦難,許多無辜的台灣人民因為政治原因而遭到逮捕、監禁、甚至失去生命。紀念館不僅保存了對這段歷史的記憶,也提供了教育與省思的空間,讓人們能夠重新理解自由與人權的珍貴。 景美白色恐怖紀念館前身是景美少年收容所,到1987年解除戒嚴後,轉型為紀念館,並於2010年正式開館。這裡收藏了大量的歷史文獻、圖片與實物,記錄了那段歲月裡被迫害者的真實故事。參觀者在館內可以透過多媒體展示和互動式展覽,更深入地了解白色恐怖時期的背景、過程與影響。 沉重的歷史氛圍 紀念館的設計巧妙地將歷史與現代結合,展館內的各種設施不僅具備教育意義,也讓參觀者能夠感受到沉重的歷史氛圍。館內的多媒體展覽中,有許多生動的口述歷史檔案,當年受害者的故事由他們自己或家屬講述,讓人感受到歷史的真實與厚重。尤其是那些以第一人稱敘述的受害者經歷,常常讓人動容,並引發深刻的思考。 景美白色恐怖紀念館還有一個重要的功能,那就是警惕社會大眾珍惜當前的民主自由制度。在這裡,參觀者不僅僅是在回顧過去,同時也在思考如何捍衛自由與人權的重要性。對台灣人民來説,這紀念館是過去,對我們香港人而言,這是當下。 可能有一天香港人爭取自由民主紀念館在香港金鐘附近建立,但相信我活不到這天參觀了。...

自《國安法》實施以來,香港的民主派政黨被陸續清剿,在選舉被高度控制的政治環境下,政黨的生存變得舉步為艱。2025年2月20日,香港曾經最大的民主派政黨——民主黨正式宣布解散,象徵著香港民主力量的重大衰退,也反映了香港的結社自由空間持續萎縮,民主派政黨難以生存。 民主黨的瓦解:打壓下的無奈選擇 成立超過30年的民主黨,曾在立法會及區議會擁有舉足輕重的影響力。2016年,民主黨在立法會70席位中取得7席,是當時民主派的第一大黨。2019年,民主派參選人在區議會選舉中大勝,民主黨在479席區議會議席中便取得91席。 然而,自《國安法》實施後,當局對民主派政治領袖展開嚴厲打壓,多名民主黨核心成員因民主派初選案、支聯會案和2019年示威相關案件等被拘控及監禁,黨內骨幹被瓦解。2021年,香港的選舉制度被大幅修改,確保只有「愛國者」能參與選舉,進一步剝奪了民主黨的政治空間。民主黨於2021年的立法會選舉,並無代表參選。 在宣布解散的記者會上,民主黨領導層表示:「我們在綜合考量當前政治環境後,別無選擇。」這簡短的一句話,包含著民主黨在近年所面對的不同打壓。除了多名核心黨員面對政治檢控和長時間身陷囹圄、在新選舉制度下無法參選的問題外,民主黨的運作及組織活動,亦同受打壓。例如民主黨於2024年舉辦30周年晚宴時,原本計劃筵開至少15席,但至少遭兩家宴會場地臨時拒絕提供場地,最終令活動只能大幅縮小規模,低調地在一家酒樓舉行四席的小型晚宴;而在2022年,民主黨突然被政府追繳約百萬元的稅款,令人質疑是政府藉稅務為由,對民主黨的財務進行打擊。 國際人權標準下的結社自由 根據《世界人權宣言》第20條及《公民權利和政治權利國際公約》(ICCPR)第22條,結社自由應受保障。聯合國結社與集會自由特別報告員多次指出,政府不應透過污名化、騷擾、威脅及攻擊等方式阻礙公民社會的正常運作,或以財務審計作為報復措施。...