第二十封信 20.2 生命回顧與個人歷史的重要性 明慧,讓我與你分享關於個人歷史保存重要性的一些思考。研究表明,個人歷史保存對心理健康、身份維護和代際連結具有根本重要性。個人歷史保存服務於多個關鍵功能:通過身份肯定增強心理健康,為家庭創造有形遺產,保存文化知識,並通過智慧傳播為老年人提供目標感。 生命回顧和回憶活動顯著改善老年人的抑鬱、生活滿意度和心理健康。這些益處通過整合生活經驗、解決過去衝突、增強連續感,以及從積累經驗中積極創造意義來運作。 現代遺產保存方法包括回憶錄寫作、口述史專案和數位多媒體方法。研究表明,回憶錄寫作刺激認知功能,同時創造有意義的家庭遺產。口述史專案對文化保存和可及性特別有價值。數位生活故事書即使對有記憶困難的老年人也顯示出積極結果,通過多感官參與強化自我感。...

第二十封信 20.1 明慧: 五十多年前,當我還是二十多歲的年輕哲學學生時,曾在那個充滿理想與迷茫的年代給你寫信,談論人生的困惑與意義。如今,歲月如流水,我已屆耄耋,在這人間已生活七十多年,也已臨近離世之時。現代醫療雖能延壽,長命百歲亦非奢談,可真正重要的並非「活著」,而是「如何活得有意義與價值」。這正是蘇格拉底「未經省察的人生不值得活」的深意所在。 「人生七十古來稀」,杜甫昔日的感嘆,在今世已改換語境。醫療與營養的躍進,讓壽命攀升,但面對生命有限性,我們當以深刻與廣闊替代長度與數字,用每一刻的清醒與熱情去雕塑屬於自己的天地。 時光荏苒,回望這五十多年的歲月,我想起當年我們第一次相遇時的情景。那是在一個春日的午後,我們在尖沙嘴海運大廈的巴西咖啡店裡討論著存在主義的哲學問題。你當時穿著一件淡藍色校服,手中拿著一本沙特的《存在與虛無》,眼中閃爍著對知識的渴望與對生命的熱忱。那個午後的陽光透過窗櫺灑在你的臉上,你認真思考問題時微蹙的眉頭,至今仍深深印在我的記憶中。...

人類為何仍需要宗教──心理、社會與存在的三重召喚 儘管佛洛依德揭露了宗教的幻覺本質、羅素拆解了神學論證、休謨質疑了設計論,宗教依然在全球擁有數十億信徒。這個現象值得我們深思:為什麼在理性啟蒙的時代,人類仍然眷戀宗教? 首先是心理層面的需求。面對死亡的終極恐懼,宗教提供了超越性的敘事框架。佛洛依德指出,宗教滿足了人類「最古老、最強烈、最迫切的願望」,其中包括對父親保護的渴望、對來世存在的希冀,以及對靈魂不朽的信念。當個體面對生命的無常和宇宙的浩瀚時,宗教的安慰功能變得尤為重要。正如佛洛依德所言,宗教幫助人們應對「面對自然威力時的無助感」。 其次是社會凝聚的功能。宗教提供了共同的身份認同、價值體系和行為規範,將個體結合成穩定的社群。共同的儀式、節慶和信仰創造了強烈的歸屬感,這對人類這個高度社會化的物種而言至關重要。法國社會學家涂爾幹(Émile Durkheim)早就指出,宗教儀式具有增強社會團結的功能,它們重申並強化了群體的共同價值觀。 第三是道德權威的確立。在法律制度尚未完善的社會中,宗教戒律往往充當道德法典的角色。神聖制裁的威懾力能夠抑制反社會行為,促進合作與互信。即使在現代社會,許多人仍然需要超越性的道德根基來指導行為選擇,因為純粹的理性計算有時難以提供足夠的動機力量。...

第十九封信 19.1 明慧: 當我在寂靜的深夜仰望星空,那些遙遠卻明亮的星辰彷彿在向我輕聲訴說著宇宙最深刻的真理——我們都是星塵,卻又都是奇蹟。在這浩瀚無垠的宇宙劇場中,我們的地球只是一個微不足道的舞台,而我們每個人,不過是這舞台上短暫演出的演員。然而,正是這份渺小與短暫,讓我們的存在變得如此珍貴,如此值得珍惜。 親愛的朋友,我要告訴你一個可能讓你感到不安,卻又深深慰藉的真理:我們不需要神的恩典來證明自己的價值,不需要某種超越的力量來賦予我們存在的意義。我們就像佛教所說的蓮花,從淤泥中綻放,不因淤泥而玷污,反而因為自己的努力與堅持而散發出純潔的芬芳。 暗淡藍點的啟示──我們都是宇宙孤兒...

第十八封信 18.2 歷史理解對「香港之死」的深刻意義 當我們說香港已經「死亡」時,我們並不是在談論一座城市的物理消失,而是在警示一種更深層的危機:如果我們不理解香港歷史中的核心張力和獨特價值,就無法真正把握香港的身份特質與未來走向。這種「死亡」是文化的死亡、記憶的死亡、身份認同的死亡。 而當我們談論歷史理解對於此刻的意義時,我們無法迴避2020年《港區國安法》的頒布。這條法律像一道分水嶺,將香港徹底推向了一個新的歷史階段,它不僅僅是法條的改變,更是對香港百年來所建立的自由、法治與獨特身份的根本性毀滅。在這個毀滅之後,歷史理解的意義變得前所未有的沉重與迫切,它分裂成兩種截然不同卻又血脈相連的追問: 對於那些流亡海外、散落全球的「無家自由」的香港人而言,歷史是他們維繫身份認同的最後一根紐帶。在陌生的土地上,他們失去了熟悉的家園,但恰恰是通過不斷回溯與講述香港的故事——從開埠的漁村到國際金融中心,從六七暴動、雨傘運動再到2019的抗爭,他們才能在漂泊中確認自己「是誰」。歷史給了他們一種精神上的家園,一種超越地理界線的歸屬感。理解香港為何會走到今天這一步,理解那份自由與法治是如何在歷史的長河中被先輩們一點一滴爭取而來,這份理解本身就成為了一種抵抗遺忘、拒絕被定義的行動。歷史,是他們在無家狀態下的自由宣言。...

第十八封信 18.1 明慧: 當夕陽西下的光影灑向遠山,我常常沉思於時間的奧秘裡,想著我們何時才能真正明白過去的光影,並在它們的照耀下找到屬於自己的那份安寧。你曾經問我:「為什麼要讀歷史?」這個問題彷彿一顆石子投向靜湖,激起了我心中層層漣漪。這不僅是一個學術的問題,更是關乎我們「是誰」的核心命題,是每一個思考的靈魂都會面對的永恆追問。...

第十七封信 17.2 (續上) 良心旅遊與道德責任 隨著全球化的深入和旅遊業的蓬勃發展,旅行的倫理問題變得越來越重要。我們需要思考:我們的旅行對目的地產生了什麼樣的影響?我們是否以一種負責任的方式在旅行?...

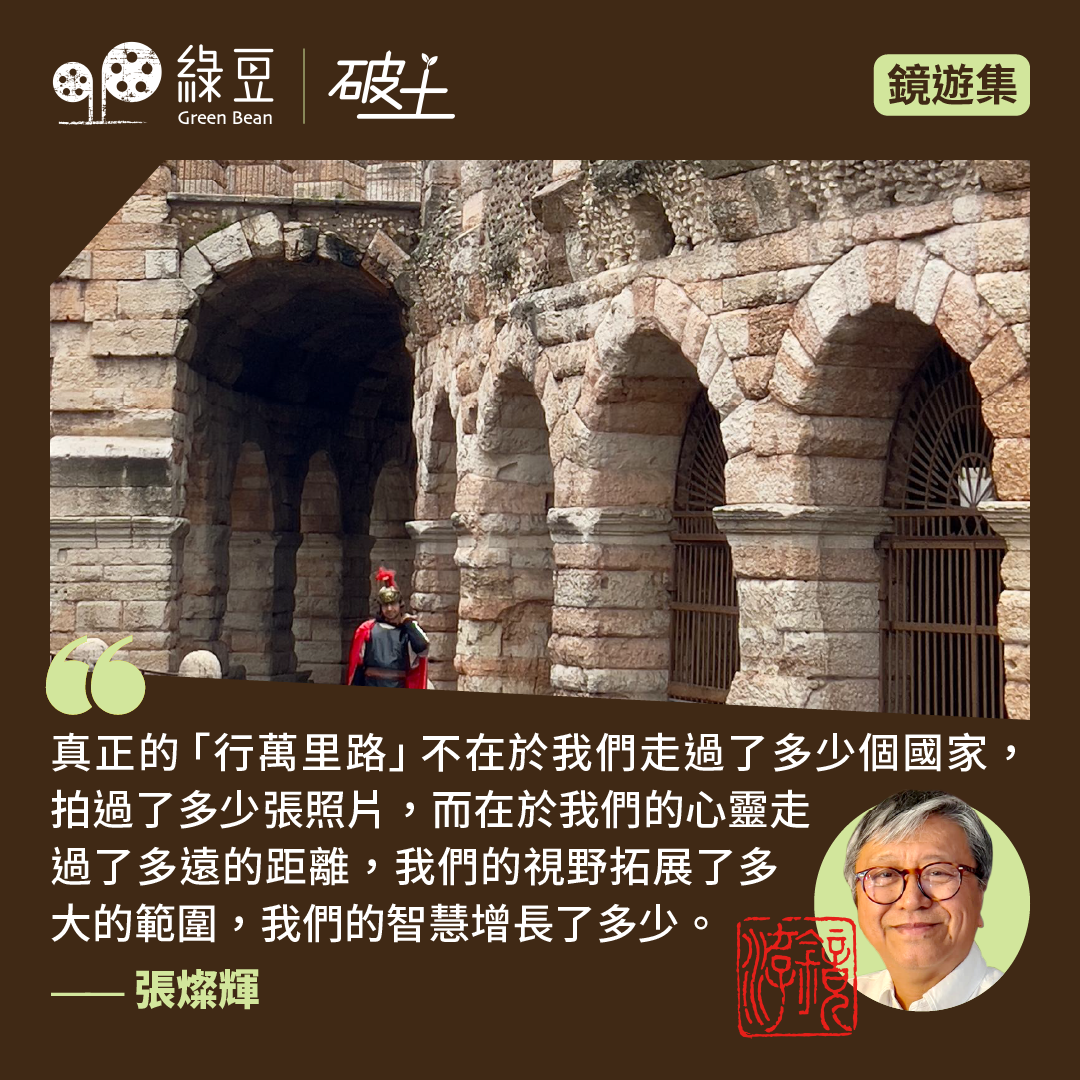

第十七封信 17.1 明慧,「暑假期間,你有什麼安排?去旅行?意大利還是冰島?」每當聽到這樣的問題,我總是忍不住思考:相信你肯定去了不少地方旅行,但你有沒有想過為什麼我們去旅行,旅行的目的和意義究竟是什麼?這個問題在當今這個資訊爆炸、消費至上的時代,顯得格外迫切而深刻。然而,在這條被消費主義鋪平的道路之外,旅行存在著另一條更有意義,也更為深刻的道路,這條路通往旅行的古老核心:一種向世界開放的姿態,一場艱難而必要的自我反省,一次從個人狹隘與無知中的解放,以及最終,一份對他者與他者文化的深沉尊重。現代旅行的景觀化困境現代旅行的本質,在很多層面上,已蛻變為一種「有組織的觀看」。法國思想家居伊·德波(Guy Debord)在其著作 The...

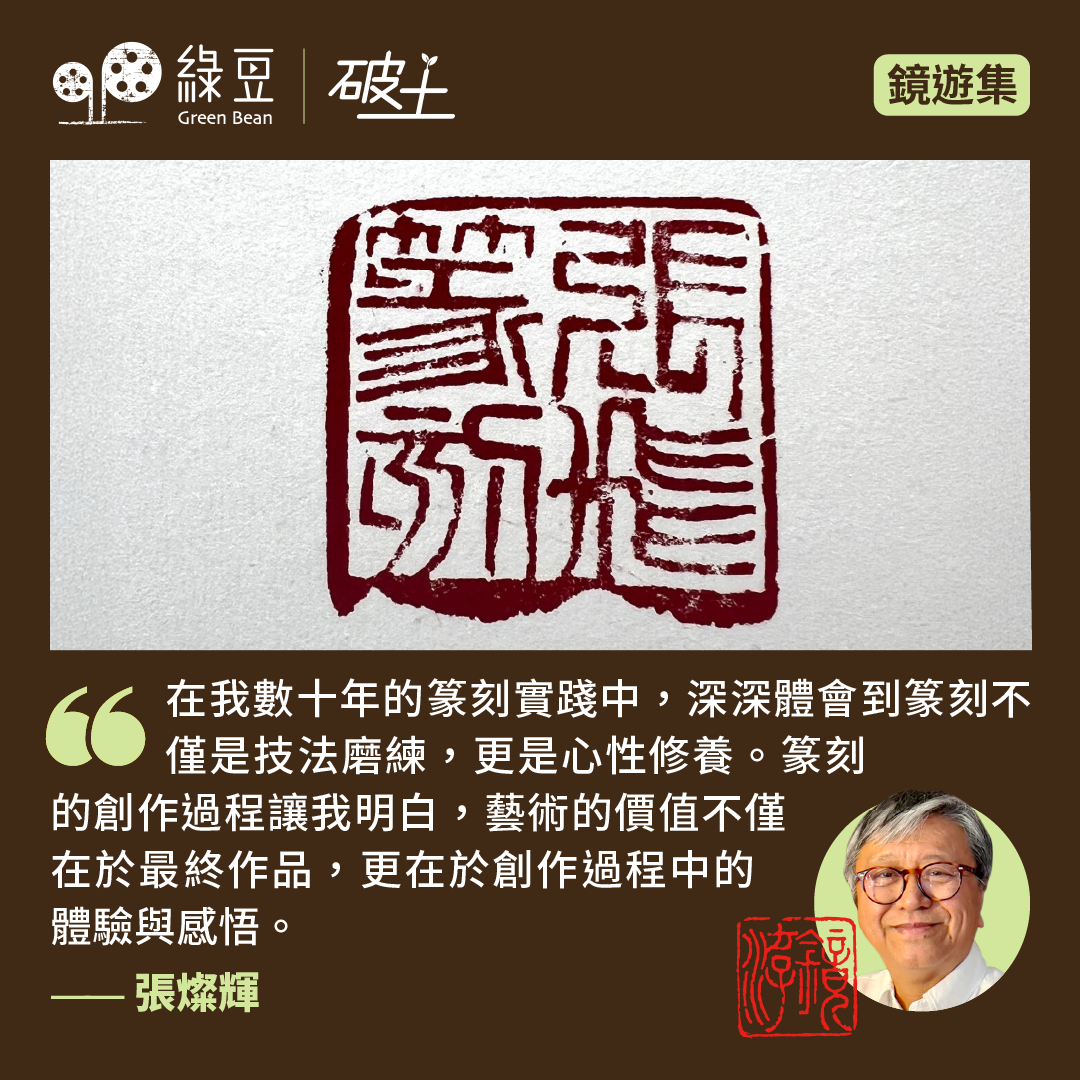

第十六封信 16.2明慧:我第一部單鏡反光攝影機是在德國唸博士時擁有,一台Minolta XG2相機,以正片和負片拍攝多年。直到我回港有正當職業入息後,才換了Nikon F4。這兩台機器伴隨我走過攝影創作的青澀歲月,也見證了我對光影藝術從懵懂到深入的心路歷程。到現在為止,我也買了不少數碼相機,十多年前已離開膠片時代。長期以來,漢語世界習慣使用「攝影」一詞來指稱照片的拍攝與製作。然而經過深入思考,我發現此詞的意義與其英法字源「Photography」或「"Photographie」存在顯著差異。從詞源學角度來看,「Photography」源自希臘文的「photos」(光)與「graphe」(書寫、描繪或繪畫),意指「運用光線來繪畫」或「運用光線創作」。相較之下,「攝影」一詞則有其獨特的漢語脈絡。它的翻譯並非源自日文,而是最早於十九世紀中期從「取影」演變而來。然而,問題恰恰出現在「影」這個字。在中文語境中,「影」指光線被物體阻擋而產生的「影子」。但我們通常拍攝的並非影子,而是產生影子的「現象」本身。因此,我提議以「攝相」一詞取代「攝影」,以更精確地描述影像的本質。根據《說文解字》,「攝」有「引持」之意,即用手取得並持有。而「相」則源自佛學,指我們眼睛所見的一切「現象」,即「世界的一切現象」。故「攝相」意指「吸取」並「保存」世界的形像,這更貼近「運用光線在畫板版繪畫並保存下來」的原意。被轉化的真實攝相活動不僅是技術操作,更是一場深刻的現象學探問,關乎時間、空間、本質與存在的轉化。「攝相」活動的核心在於將四維時空(三維空間加上時間)轉移並濃縮到二維平面上,成為一種記錄。照片雖然是二維的,卻能表達原本三維的現象,甚至能捕捉千分之一秒內發生的事情,其複雜多變性不言而喻。然而,攝相並非簡單地重現現實。它「不是重現世界事物,而是改造或轉化現實世界」。相機的鏡頭與觀景器構成了攝影的「框架」,這個框架預設了我們在攝相時所見的「相」,決定了照片的時空、前景與背景。因此,照片所呈現的「真實」是「被轉化的真實」,是被「重構的現象」。在我多年的攝相實踐中,最令我著迷的是那些稍縱即逝的瞬間。每當我背著相機穿梭於城市的街頭巷尾,或者佇立在大自然的懷抱中,我總是懷著一顆敏感而虔誠的心,尋找著能夠觸動靈魂深處的畫面。清晨的第一道陽光穿過濃霧,在山巒間勾勒出朦朧的輪廓,那種神秘而莊嚴的美感讓我屏息凝神;黃昏時分,夕陽西下,天空中雲彩變幻出千姿百態的形狀,金黃的光芒灑向大地,將平凡的景物都染上了詩意的色彩;雨後的街道上,積水倒映著霓虹燈的光影,構成一幅幅抽象而充滿現代感的畫面,彷彿城市的靈魂在這一刻得到了最真實的展現。這些瞬間的情境,只有透過攝相才能被永久保存,成為時間的見證者。每當我回顧這些作品時,不僅能夠重溫當時的情景,更能夠感受到那份深深的感動和對生命的敬畏。正如莎士比亞在《哈姆雷特》中所說:「整個世界是座舞台,男男女女,演員而已」。攝相正是捕捉這個世界舞台上每一個精彩瞬間的藝術,它將生命的戲劇性凝固在永恆的畫面中,讓我們得以在時間的長河中留下屬於自己的印記。深深著迷於光的語言光影是攝相創作中最重要的元素,也是我多年來最重要的創作語言。每一種藝術形式都有它自己特有的表現手段,攝相家的表現手法是光,如果沒有光,他們就會像雕塑家沒有粘土或者畫家沒有顏料那樣一事無成。在長期的創作實踐中,我學會了觀察光的變化,從清晨的第一縷陽光到黃昏的最後一抹夕陽;從室內的人工照明到戶外的自然光線,每一種光線都有其獨特的性格和表現力。攝相教會了我觀察的藝術,更教會了我耐心等待的智慧。在按下快門之前,我會靜靜地等待,等待光線的變化,等待構圖的完美,等待那個決定性的瞬間。這種等待本身就是一種修行,一種與世界對話的方式。有時為了一張照片,我會在同一個地點待上數小時,甚至數天,只為了捕捉到那個完美的時刻。這種專注和投入,不僅讓我獲得了理想的作品,更讓我學會了如何在浮躁的現代生活中保持內心的寧靜。光影的魅力在於它的變幻無常,也在於它的永恆不變。同一個場景,在不同的光線條件下,會呈現出完全不同的氛圍和情感。這讓我深深著迷於光的語言,學會用光來敘述故事,用影來表達情感。攝相不僅是技術的展現,更是情感的傳達,是對美的追求和對生命的讚歎。光影元素相當有趣,影子通常被視為「虛」景,因為有光、有景物才會造成影子。但把影子作為構圖元素之後,它又成了畫面中實際的線條和形狀,甚至可以呈現出近大遠小的層次感,營造出類似於實景的透視感。因此,光影可以說是最具變化的神奇元素了。在我的創作中,我常常刻意尋找這種虛實相生的效果,讓畫面充滿張力和想像空間。兩個忠實的夥伴回想1992年我在第一本篆刻和攝相集的後記中如此寫道:「哲學與藝術是兩種詮釋世界的不同方式。哲學分析和了解世界,進而建立思想體系。藝術則透過其獨特的美學原則轉化世界,將日常生活中的事物賦予新的存在形式:塞尚畫中的梨子不再是可吃的水果而是具有特別美感的藝術創作。攝相和篆刻的對象根本是一樣,它們同是日常生活常見的事物:浮雲、山川和漢字等等。攝相機將這些事物變成照片,篆刻刀則將文字雕刻在印石上而已,當然,最重要的是這些事物和文字如何在照片和印章中呈現。藝術,尤其是藝術創作,是和哲學不同的。玄思與辯論不是它的本質,創作過程的享受和作品的欣賞才是它的意義。攝影和篆刻給予我莫大的享受。」這段文字對我仍然重要。因為它道出了我對藝術創作的根本理解。藝術不同於哲學的抽象思辨,它的核心在於創作過程的直接體驗和作品帶來的審美愉悅。藝術創作則是滋養人類精神的甘露,它超越了單純的物質需求,為生命注入了深刻的意義。在我的人生旅程中,篆刻和攝相就像是兩個忠實的夥伴,陪伴著我走過了無數個春夏秋冬。它們不僅是我表達情感的途徑,更是我理解世界、認識自我的重要方式。每當我面對一方未經雕琢的印石,或者透過相機的觀景器凝視著眼前的世界時,我總是感到一種深深的敬畏和感動。這種感動來自於對美的發現,也來自於對生命意義的思考。雖然篆刻和攝相在媒介和技法上有顯著差異,但它們在哲學層面上具有深刻的互補性。篆刻強調的是時間的積累和手工的溫度。每一刀都需要深思熟慮,每一筆都承載著歷史的重量。這種慢節奏的創作方式讓我學會了耐心和專注,學會了在細節中發現美。當我坐在工作檯前,手握篆刻刀,面對著一方印石時,時間彷彿在這一刻停滯了。我可以感受到刀鋒與石頭之間的微妙對話,感受到每一次用力的分寸和每一個轉彎的角度。這種專注的狀態讓我忘記了外界的喧囂,完全沉浸在創作的純粹快樂中。攝相則強調瞬間的捕捉和光影的變化。它教會我敏銳地觀察世界,迅速地做出判斷。這種快節奏的創作方式培養了我的直覺和反應能力,讓我能夠在變化中把握永恆。當我背著相機走在大街上,或者置身於大自然中時,我的眼睛總是在尋找,我的心總是在等待。等待那一個決定性的瞬間,等待那一種完美的光線,等待那一種動人的情感。這種等待充滿了期待和興奮,也充滿了不確定性和挑戰。攝相的時間性體現在對瞬間的凝固和對時間流逝的見證。每一張照片都是時間的切片,都記錄著某一個特定時刻的世界狀態。當我翻閱著自己多年來拍攝的照片時,我彷彿能夠穿越時空,重新回到那些美好的時光。這些照片不僅是我個人記憶的載體,更是時代變遷的見證。兩者的結合為我提供了一種更加豐富和全面的藝術表達方式。在篆刻中學到的專注和耐心,幫助我在攝相中更好地構圖和等待;在攝相中培養的敏銳觀察力,讓我在篆刻時能夠更好地處理空間關係和節奏變化。這種互補性不僅體現在技法層面,更體現在精神層面的相互滋養。「我用我法」的創作精神石濤的藝術理論強調「我用我法」的創作精神,這個觀念在我的篆刻和攝相創作中得到了很好的體現。篆刻作為傳統藝術,需要在繼承中創新;攝相作為現代藝術,需要在創新中尋根。這種看似矛盾的要求,實際上正是當代藝術家面臨的共同挑戰。在篆刻創作中,我既要掌握傳統的技法和理論,又要根據當代的審美需求和個人的感受來進行創新。我深入研究了歷代篆刻名家的作品,從中汲取營養,但同時也堅持保持自己的個性和風格。每一方印章都是我對傳統技法的致敬,也是我對當代審美的回應。在攝相創作中,我既要運用現代的技術手段,又要融入傳統美學的觀念和方法。我在構圖中運用中國畫的「留白」概念,在光影處理中借鑒書法的「濃淡」變化,在主題選擇中體現中國文化的精神內涵。這種融合不是簡單的拼貼,而是在深度理解的基礎上的創新。這種傳統與現代的融合,體現了石濤「我用我法」的創作精神。真正的藝術創作不是簡單的複製或模仿,而是要在深入理解傳統的基礎上,結合個人的感受和時代的特點,創造出具有個人風格和時代特色的作品。這需要藝術家具備深厚的文化底蘊和敏銳的時代感覺,更需要勇於創新的精神和堅持不懈的努力。每一張照片都是一個時代的見證攝相作為現代藝術的重要形式,具有獨特的時代意義。它不僅記錄了我們這個時代的面貌,更反映了我們對世界的理解和感受。每一張照片都是一個時代的見證,都承載著特定的社會意義和文化價值。在我多年的創作實踐中,我始終關注著社會的變化和人們生活的變遷,試圖通過我的鏡頭來記錄和表達這個時代的精神風貌。在數位化時代,攝相藝術面臨著新的機遇和挑戰。技術的進步為攝相創作提供了更多的可能性,數位相機的普及讓更多的人能夠參與到攝相創作中來。但同時,這也對創作者提出了更高的要求。如何在技術的浪潮中保持藝術的純粹性,如何在眾多的影像中創造出具有獨特價值的作品,這些都是當代攝相藝術家需要面對的問題。對我而言,攝相創作的意義不僅在於技術的展現,更在於情感的傳達和思想的表達。我希望通過我的作品,能夠讓觀者感受到美的力量,能夠引發他們對生活的思考和對世界的關注。攝相創作中,我們需要「單純直覺而率性地對著前方按下快門」,這種直覺的表達往往能夠捕捉到最真實的情感和最動人的瞬間。如同一位攝相師所說:「這種沒有經過太多事前準備而獲得意料之外的效果太印象深刻,不完美卻十分難忘」。正是這種「不完美卻十分難忘」的特質,讓攝相藝術具有了獨特的魅力和價值。它不追求完美的技術,而追求真實的情感;它不刻意營造效果,而注重自然的流露。這種創作態度讓我的作品充滿了人性的溫暖和生活的氣息,也讓我在創作中獲得了深深的滿足和快樂。在我多年的攝相創作中,我逐漸形成了自己的美學追求。我偏愛那些充滿人文氣息的畫面,那些能夠反映時代精神的瞬間,那些能夠觸動人心的情感表達。我不追求華麗的技巧,而注重真實的情感;我不刻意營造效果,而關注自然的流露。這種創作態度讓我的作品具有了獨特的風格和韻味。在長期的創作實踐中,我逐漸領悟到藝術創作不僅是技法的展示,更是哲學思辨的過程。每一次創作都是對存在意義的探問,對美的本質的追尋。這種思辨不是抽象的理論建構,而是在具體的創作實踐中生發出來的深刻思考。篆刻和攝相都涉及對時間的思考。篆刻將瞬間的靈感凝固成永恆的形象,而攝相則將永恆的存在濃縮為瞬間的記錄。這種時間性的辯證關係,正是藝術創作的深層哲學內涵。在篆刻中,我體驗到了時間的厚重和歷史的沉澱;在攝相中,我感受到了時間的流逝和瞬間的珍貴。對永恆價值的追求創作過程中的思辨不僅關乎技法,更關乎人生和存在的根本問題。每一次面對空白的印石或者透過相機的觀景器凝視世界時,我都會思考:什麼是真正值得記錄的?什麼是真正值得表達的?什麼是真正的美?這些問題沒有標準答案,但正是這種思考的過程,讓我的創作充滿了深度和意義。莎士比亞說:「人生不過是一個行走的影子,一個在舞台上指手劃腳的拙劣的伶人,登場片刻,就在無聲無息中悄然退下」。但藝術創作恰恰相反,它要在這短暫的人生中創造出超越時間的永恆價值。每一次創作都是對這種永恆價值的追求,都是對生命意義的肯定。藝術創作是一種心靈的修煉,是一種對美的追求,更是一種對生命意義的探索。在篆刻的刀光石影中,在攝相的光影變幻中,我找到了內心的寧靜和生命的意義。這兩種藝術形式雖然表現方式不同,但都指向同一個目標——通過創作來表達對世界的理解和對美的追求。藝術創作的價值不僅在於個人的滿足,更在於對社會的貢獻。每一件藝術作品都是人類文明的一部分,都為人類的精神財富增添了新的內容。在宏大的宇宙面前,個人的創作或許微不足道,但正是這些微小的藝術創作,匯聚成人類文明的璀璨星河。每一個創作者都是這個星河中的一顆星,雖然微小,但都在發出自己的光芒。人的日常生活確實不需要藝術,但藝術正是人與動物的分別所在。人可以創造出無實際價值的藝術,但這正是人之可貴,藝術是為了「美」,令人的生活有意義。這種對美的追求,這種對意義的探索,正是人類精神的最高體現。在這個物質文明高度發達的時代,我們更需要藝術來滋養心靈,更需要通過創作來表達真實的自我。篆刻和攝相,作為兩種看似不同卻本質相通的藝術形式,為我們提供了豐富的精神資源和創作可能。科技發展對藝術的挑戰當代藝術創作面臨著前所未有的機遇和挑戰。技術的進步為藝術創作提供了更多的可能性,但也對創作者提出了更高的要求。如何在技術的浪潮中保持藝術的純粹性,如何在物質的誘惑中堅持精神的追求,如何在快節奏的生活中保持創作的深度,這些都是當代藝術家需要面對的問題。我相信,真正的藝術創作永遠不會被技術所取代,因為它承載著人類最深層的情感和最純真的精神追求。無論時代如何變化,無論技術如何發展,人類對美的追求和對意義的探索都不會改變。藝術創作正是這種追求和探索的最好體現。明慧,願我們都能在藝術創作中找到自己的聲音,在平凡的生活中發現不平凡的美,在主動的創造中實現人的本質。正如石濤所說:「我之為我,自有我在」——這是藝術創作的最高境界,也是人生實踐的終極追求。在未來的日子裡,我將繼續在篆刻和攝相的道路上前行,繼續探索,繼續創作,繼續思考。我相信,每一次創作都是一次新的開始,每一件作品都是一次新的可能。藝術創作的道路雖然充滿挑戰,但也充滿了無限的可能和深深的滿足。在夕陽西下的時刻,讓我們用心感受生活的美好,用手和思想創造藝術的永恆。篆刻與攝相,不僅是技藝的修煉,更是生命的昇華。在這條藝術的道路上,我們永遠是學習者,永遠是探索者,永遠在追求著那個「太初無法」的至高境界。這是一條沒有終點的道路,但正是這種永恆的追求,讓我們的生命充滿了意義和價值。讓我們在創作中相伴,在探索中成長,在追求中昇華。凌漸2025年6月後記:我的攝相理論,可參考《攝。相 - 現象學》台北:二0四六出版社,2024年。我的攝相和篆刻作品去年在日本金澤石川縣西田幾多郎紀念哲學館展覽,名為[無相之相:張燦輝寫真篆刻展]2024年8月16至9月15日。▌[鏡遊集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

第十六封信 16.1 明慧: 當我靜坐於書案前,手中撫摸著那把陪伴我數十年的篆刻刀,凝視著見證無數歲月流轉的相機,心中湧起難以名狀的感動。這種感動既源於創作的純粹喜悅,更來自對藝術本質的深刻領悟。今日,我願與你分享我一生摯愛的兩種藝術形式 —— 篆刻與攝相,以及它們如何從平凡的日常汲取靈感,進而昇華為具有深刻意蘊的美學境界。正如莎士比亞在《李爾王》中所言:「Allow...