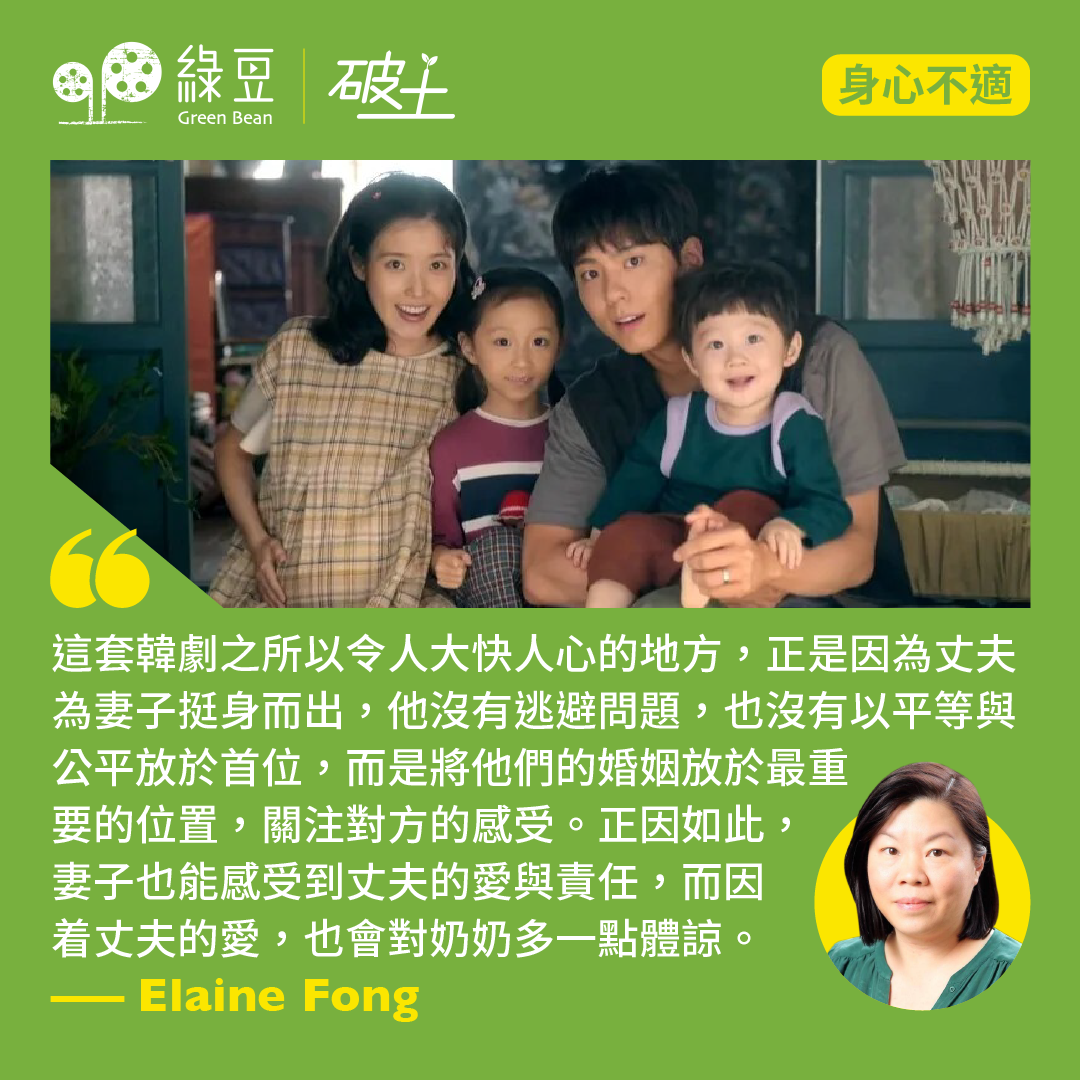

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 終於看完這套非常受歡迎的電視劇《苦盡甘來遇見你》。該劇探討了多種家庭關係,包括夫妻、父女、母女、父子、母子以及婆媳等,無疑是理解家庭關係及其互動的好劇。在面談室中,小欣也提到了這套劇,說:「為甚麼我的丈夫不是梁寬植?」...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 初次跟小善見面,是她準備回去原生地 —— 韓國。大學畢業後她在家鄉工作幾年,偶然機會下找到來英工作的機會,便與丈夫和孩子離開家鄉到英國去。最初很理想地,她先好好工作,丈夫在家帶小孩。但隨著孩子長大及經濟有壓力,一個人的收入應付不了一家的生活開支,丈夫開始嘗試找工作,惟找了兩年也無果。最後,一家人決定離開英國,回到韓國生活。...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 你還記得上一次自己獨自觀看自己喜歡的電影是甚麼時候嗎?獨自去喝杯咖啡?獨自與好友旅行?甚至獨自享用一頓好的? 小韻的時間表排得滿滿的,全部都是關於工作、家庭和孩子的事。小韻、丈夫和女兒來到面談室,小韻坐在一邊,女兒則和丈夫坐在另一邊。 小韻說:「我沒有時間停下來,一停下來就覺得自己在偷懶。」小韻的丈夫即搖頭:「她總是很忙碌,我說過她應該多休息,沒有人要求她這樣勤力,現在全身都是濕疹。」女兒也附和:「媽媽忙得沒有時間跟我玩,大部分時間都是忙這忙那,既要工作,又要照顧我們,還要去做義工。」...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 近期全球熱話都集中在網絡平台劇作《混沌少年時》(Adolescence)上。這部關於青少年的影片引發了許多反思,甚至讓人思考我們能做些什麼。每當孩子出現問題時,父母通常會問:為甚麼孩子會變成這樣?是孩子的問題嗎?還是父母做錯甚麼? 家的平衡時空 這部劇作探討了父母對兒子的影響,究竟他們是否好的父母?這讓我想起Amy的家庭。...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 有年幼小孩的家庭,已經可以讓父母很忙碌。如果整個家庭還要在此時到一個新環境適應新生活,家庭崗位再改變,媽媽從能幹的職業女性到全職媽媽,種種元素加在一起,想起都頭痛。 小美跟丈夫及18個月大的女兒一起移民到英國。她在香港本來有一份穩定的工作,收入不錯,來到英國跟丈夫商量過後,決定做全職媽媽,照顧女兒及即將出生的兒子。以往在香港有工人姐姐幫忙,更有「四大長老」,所以女兒出生後,小美仍然有時間做facial,兩口子還可以出外行街睇戲,跟現在的生活完全不一樣。 「我覺得自己是寄生蟲」...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 如果用數字來表達婚姻關係,兩個人走在一起就是 1加1,那麼1加1 應該等於多少?我跟朋友茶聚時,便說起了這個話題。...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映家庭、婚姻及個人之間的複雜性,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 夫妻之間的相處方式,怎樣才算是健康呢?普遍都會相信,多溝通情感上完全的坦白,便是最理想的相處模式。 志明非常熱愛打遊戲機,一放工做妥家務便在房間內忘我地打機,妻子小雲一直不知怎樣處理,除了打機,志明甚麼也依她的。但當志明打遊戲機的時候,甚麼也聽不到、看不到,而且要他停下來,只會令他心情不佳。所以小雲也習慣了總有些時間,她要獨自打發時間。 小雲愈來愈覺得不妥當。為何明明已結婚了,但還像單身一樣,她說:「我看到志明打遊戲機,是一種發洩,相信他工作壓力大,但我每次請他跟我分享,他都說讓他打機便好。夫妻不是應該多溝通的嗎?」志明反問:「我甚麼也依你所說的做,為何我打遊戲機你卻容不下?你要我說我的感受,我哪有這麼多感受分享呢?」...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映離散對個人和家庭帶來的衝擊,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 父母跟子女的關係是很微妙的,有些學者更特別研究母親跟女兒之間的依附關係 ,有的對父母的情緒如何影響孩子的成長及精神健康特別有興趣。無論你是父母或子女,也會有一番體會,尤其是移民他方,分隔兩地。 小恩來英兩年多,一說起她的媽媽便會悶悶不樂:「我為生活需要才離開香港。現在媽媽患病,我沒有辦法回去照顧她,已經感到內疚。我請朋友幫忙探望她,結果媽媽很生氣,打電話給我說我做法多餘,還問我為甚麼不回來照顧她。」...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映離散對個人和家庭帶來的衝擊,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 我跟Alex 第一次見面,他身上散發著一股強烈的失落感。16歲的Alex 跟媽媽美儀來到英國差不多一年,媽媽愈來愈擔心Alex...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映離散對個人和家庭帶來的衝擊,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 新的一年,沒有特別帶給志明喜樂。志明的新年願望是希望女兒專注學業,努力讀書。我相信大部分的父母也有著同一願望,但這個願望也讓志明跟女兒關係跌入冰點。 太太惠敏透露:「志明好重視女兒的學業,以為來到英國,學業應該沒有那麼大壓力,但志明不用工作,每日就指導女兒溫習,不到10分鐘便聽到志明大聲喝駡,女兒不說話也不反駁,我也不知如何是好。」 志明即解釋:「我只想女兒有好的出路,我看她不溫習,好像不緊張,見到她這個樣子我就會很生氣,你...