最初寫遊記,是為了交功課。以前小學學校旅行後,哪怕只是去了某個郊野公園,不免要在中文課上交一篇遊記習作。老師往往提供參考用語,其中一個常用詞是「依依不捨」。句式大概如此:「我懷著依依不捨的心情,離開了大帽山郊野公園。」 有次與一位中國朋友談及此事,對方一聽便笑說這種寫法在中國的教育制度下,必定招致批評。箇中原因何在?因為「依依不捨」這種用詞帶有濃烈的個人色彩,有違集體主義。按中國的教育模式,應該改寫成:「我去到郊野公園,深深明白到綠化環境的重要,希望自己能好好學習,將來為國家的環保事業作一分貢獻。」 朋友說罷,自己先忍俊不禁,接著道:「反正說就是這樣說啊,其實每個人只為自己的利益,大家心裡都明白,不說而已。」這位朋友本身是九十年代北京大學的畢業生,看事情自然較為通透。 個人利益變無私奉獻 明明只是謀求個人利益,換個說法搖身變成無私奉獻。這種論述邏輯,由官方主導,透過教育傳遞,一脈相承,充斥於社會各階層。以前在西藏期間,曾經問過一名酒吧滿族店主,為何選擇來到拉薩,對方理所當然地答是「援藏」。不過他賣翻版唱片賺了不少錢,平日斤斤計較,從不見他有何「援藏」之舉,為甚麼不老實說只是來西藏賺錢? 另一次遇到一名戶籍遷到西藏的漢族女士,年約廿多歲,她抱怨與藏族人一樣無法申領護照,還向我訴說當初只為「援藏」才來,豈料連出國旅行也成問題。我不禁追問她最初來到拉薩時,可有受惠於「高考加分」的政策,她頓時語塞。 在西藏實施的「高考加分」政策,原本是為提升母語非漢語的藏人學生大學入學率而設。可是不少漢人鑽制度漏洞,刻意在高考前幾年把戶籍遷至拉薩,再用地區政策來考高考,他們獲得加分,佔了便宜還要對外宣稱自己是為「援藏」而來。...

我喜歡隨意,但不是隨意的隨意,而是有計劃的隨意。要隨意得自在,首要條件是輕裝上路,所以我會花時間去整理細軟;即使回到家中,仍會每隔數天便把背囊翻箱倒籠,若發現物件長期閒置,便會按需要移除。 這次與大家分享一件物品,是我數月前拿走,現在又放回去的東西。過去好幾年,背囊中總會帶著一瓶辣椒粉,無論吃甚麼也可以自己加辣,非常過癮。不過後來想再精簡行裝,便把用品分為「必要」和「想要」兩大類。嗜辣如我,仔細思量,覺得辣椒粉應該歸類為「想要」而已,因此這趟旅程便沒有再帶辣椒粉。 直至行程接近尾聲,來到克羅地亞的首都薩格勒布,在一間供應 sàmūn(類似扁麵包)的小食店,見牆上貼有告示,聲稱可以加辣,我當然不會錯過。店員遞上一支辣椒醬,我滴了幾下,辣椒竟然真有辣味,在歐洲確實罕見。 歐洲不少標榜「辣味」的食物,連最溫和的「十級辣」都比不上。我興奮地再加了幾滴,店員忽然煞有介事跟我說:「我看得出你很喜歡吃辣,其實我們還有一支更辣的,想試嗎?」語氣中充滿試探意味。 我自然說好,店員拿來一瓶辣椒醬,還配有滴管。我滴了數滴,一口咬下去,正是這種久違辣感刺激。如果吃辣真的能刺激多巴胺分泌,那刻我幾乎聽到多巴胺釋放時的聲音,喚起不少回憶。細看成分表,果然還是用上了死神辣椒(Carolina Reaper)製成。難得餐廳有出售...

早年聽過一種說法,據說出自 Alex Garland 的《The Beach》:旅行時不要帶相機,讓記憶保存眼前一切。年輕時也覺得這種說法很浪漫,然而日子久了才明白,原來我真係好鍾意影相。正是因為想拍照,反而令我更專注於當下的細節,更能讓眼睛看清世界。 寫遊記又何嘗不是相同道理?正因為要記下經歷,才會更留意細微末節。這次歐遊,寫了近百篇遊記,長短不一。寫作過程中難免有靈感乾塘之時,不知如何落筆,反而更想探個究竟,認真地去了解世界。 有時原本無意動筆,但到訪某地之後,對其歷史、人文忽然產生興趣,遂翻書查資料、做交叉比對,靈感慢慢浮現,才能寫出自己合意的文章。為求交代清楚,也要再三考證。...

這趟歐洲之旅,由於各站點距離相對較近,我主要以巴士代步,間中改搭火車。從波蘭華沙飛往英國倫敦,選擇了一程短途廉航,機票只需數十歐元。 搭乘廉航有個重要原則——出發前務必細閱所有規定,特別是行李限制。我刻意只攜帶一個重量在 7 公斤以內的背囊,以免被抽查。 可是這次還是老貓燒鬚,犯了一個低級錯誤。雖然提早了兩個多小時抵達機場,但到場時才猛然想起尚未辦理網上登機手續。我本以為時間尚算充裕,馬上用手機登記,但屢試不果。手機程式顯示須到櫃台辦理,那刻已心知不妙。 原來 Wizz...

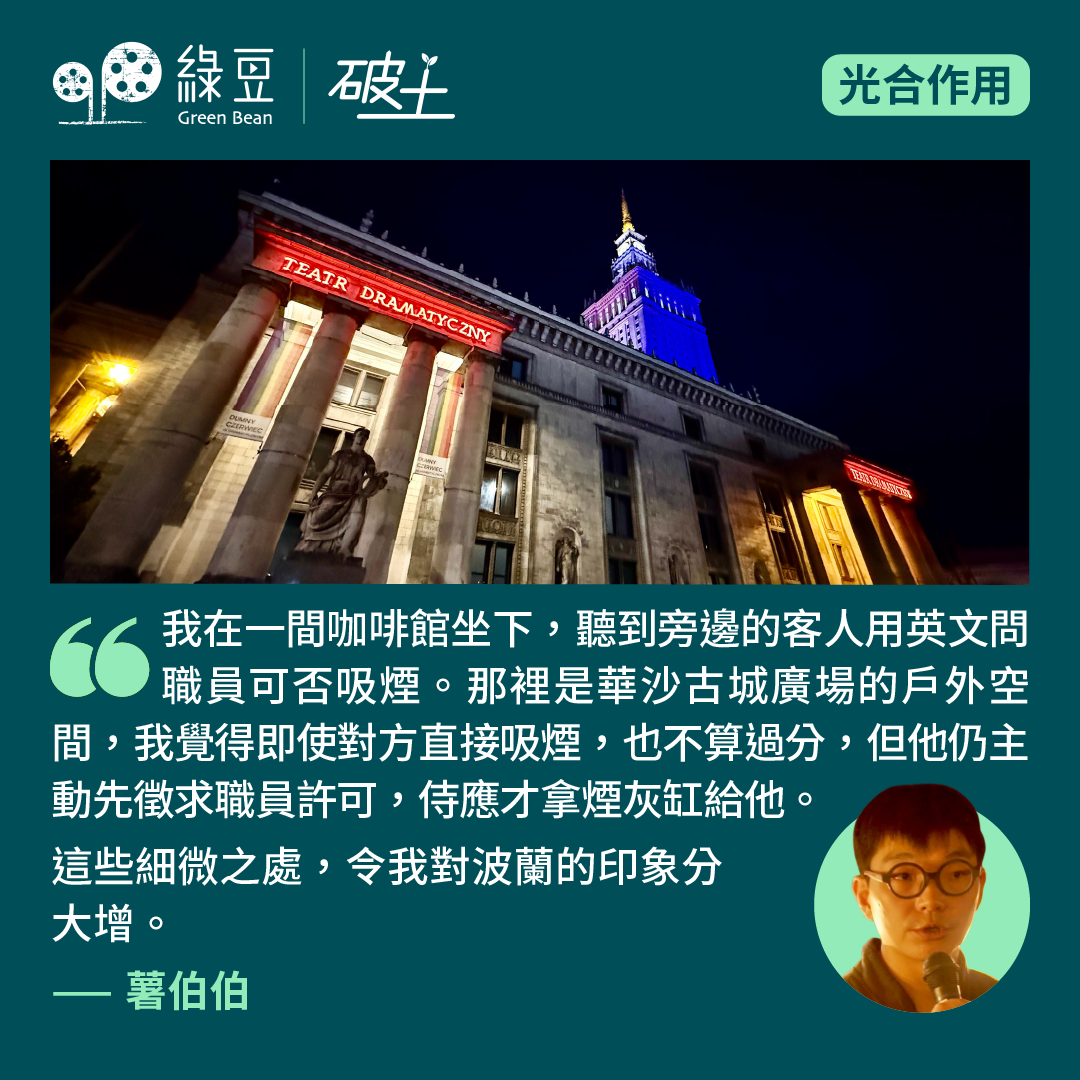

終於抵達波蘭首都華沙,這趟旅程已近三個月。其中一個尼龍收納袋的線口有些破損,不過修理起來並不困難——稍加針線縫補,再用打火機燒一燒露出的尼龍線頭,便可解決問題。修補後,我到旅館的公共空間,問旅客借用火機。出乎意料的是,大家竟然都沒有。 回想之前在東歐及巴爾幹,最令我困擾之事,就是無處不抽煙。或者有人認為吸煙者應有吸煙的自由,就如同大媽也有在廣場開大喇叭播放吵耳音樂的自由,前提應是儘量減低對他人的滋擾。當我在室內連一個無煙角落都難尋時,自然感到不適。來到波蘭,借火機居然如此困難,與周邊地區形成鮮明對比,反而令人感到欣慰。 後來我在一間咖啡館坐下,聽到旁邊的客人用英文問職員可否吸煙。那裡是華沙古城廣場的戶外空間,我覺得即使對方直接吸煙,也不算過分,但他仍主動先徵求職員許可,侍應才拿煙灰缸給他。 這些細微之處,令我對波蘭的印象分大增。 潛移默化守規矩 來到華沙,當然也有參觀景點。不過說實話,三個月的行程,需要時間沉澱,加上密集地查閱資料、閱讀、思考、寫作,亦需放緩步伐,比原定的行程變得更從容,間中只是四處漫步,放空自我。 到最後一天,反正要坐下午航班離開華沙,索性從古城步行前往蕭邦國際機場。全程約...

有次遇到一位平日閱讀品味甚高的文人朋友,手捧一本書,名字居然叫《向生命說 Yes!》(註),太過像心靈雞湯風格。我驚訝地問:「你怎麼會看這類(庸俗的)書呀?」原來我誤會了,那本書其實是《Man's Search for Meaning》德文原著的中文直譯版本,另一較為人熟悉的中文譯名是《活出意義來》。 想起大約十年前,我應屯門友愛邨區議員之邀主持分享會,在議員辦事處圍爐傾偈,與十多位街坊暢談旅遊。席間有人請我推薦書籍,我想一下便介紹了《活出意義來》,作者是猶太裔心理醫生維克多‧弗蘭克(Viktor Frankl)。...

前文既然提及殺人如麻的納粹高官,被漢娜‧萼蘭(Hannah Arendt)形容為「平庸之惡」代表的阿道夫‧艾希曼(Adolf Eichmann),就不能不提另一重要人物——關鍵促成緝拿艾希曼歸案的檢察總長費利茲‧包爾(Fritz Bauer)。檢察總長的角色並非法官,而是類似於香港的律政司一職,屬於檢控部門,代表國家提出公訴,主導調查及維護公眾利益。 沉著應戰 二戰後,不少納粹劊子手仍然在逃,當時有消息指艾希曼潛逃至阿根廷。時任德國黑森州檢察總長的包爾欲向阿根廷提出引渡要求,卻困難重重。其中一個原因,是因為眾多前納粹分子迅速重返要職,戰後德國的司法界充斥著納粹殘黨。 包爾三度收到疑似假消息,連最高法院檢察官都來「通風報信」,聲稱艾希曼並非身處南美,而是匿藏中東。包爾更加確信這是詭計,深知自己明顯找對了方向。一向擅長掩飾的他沒有急於揭穿,反而故意裝作受騙,發新聞稿提及會在中東搜尋,更虛構收到消息,指逃犯可能是西德某公司的專員(註)。...

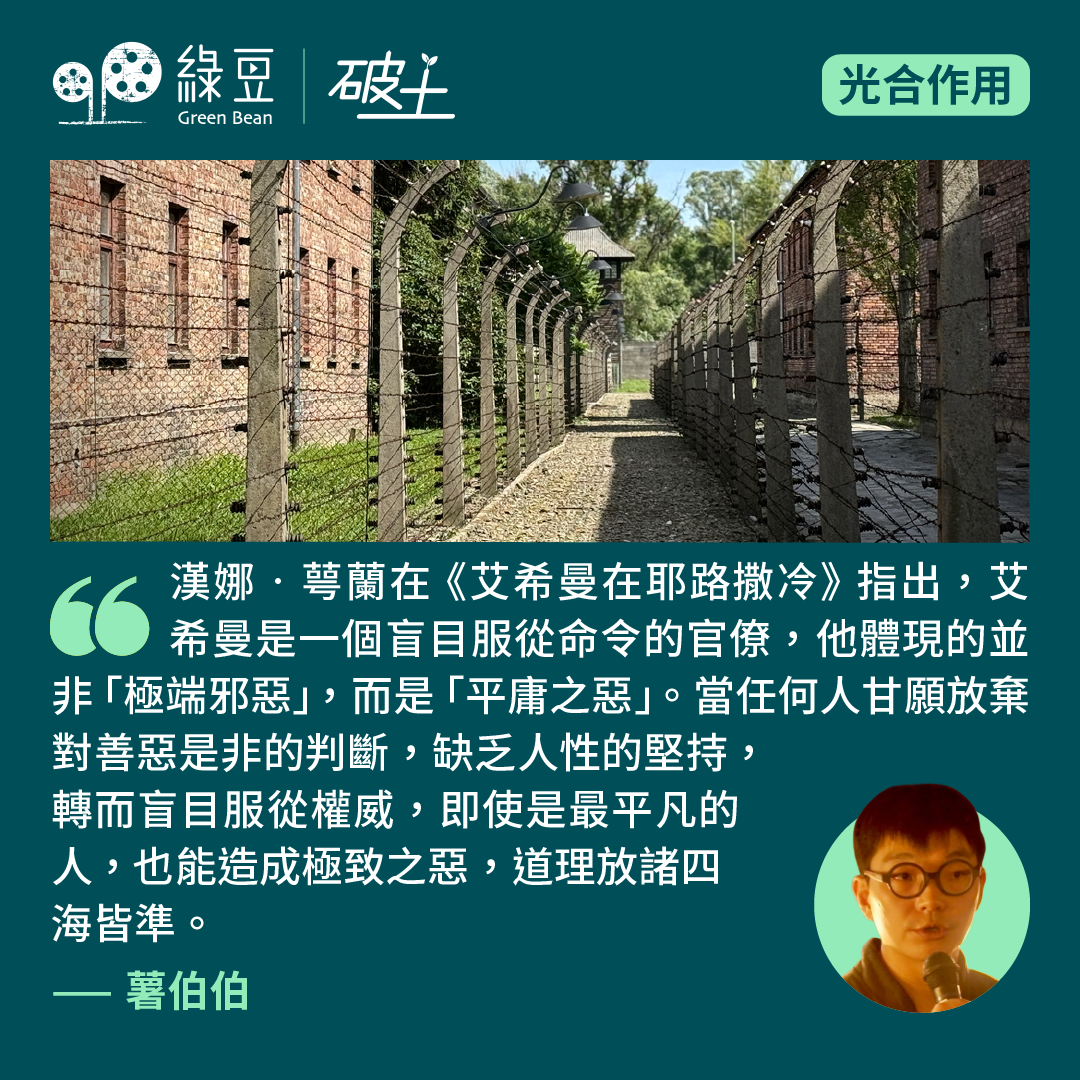

奧斯威辛集中營能成為「最終解決方案」的核心據點,除了地理位置優勢及完善基礎設施,更關鍵的是執行人員。當中最為臭名昭著的人物,便是阿道夫・艾希曼(Adolf Eichmann)。最可怕的惡魔,往往不是青面獠牙的怪物,而是坐在辦公桌後,規規矩矩簽署文件的衣冠公僕。 艾希曼出生於德國一個平凡的中產家庭,後隨父親遷居奧地利,學業成績平平。經濟蕭條期間,入黨是理想出路。他於 1932 年加入納粹黨,逐步晉升至「猶太事務專員」一職,成為國安總局中校。到了 1942 年的戰時柏林,艾希曼每天穿梭於蓋世太保總部,負責統籌全德國及佔領區猶太人的「遷移」工作。...

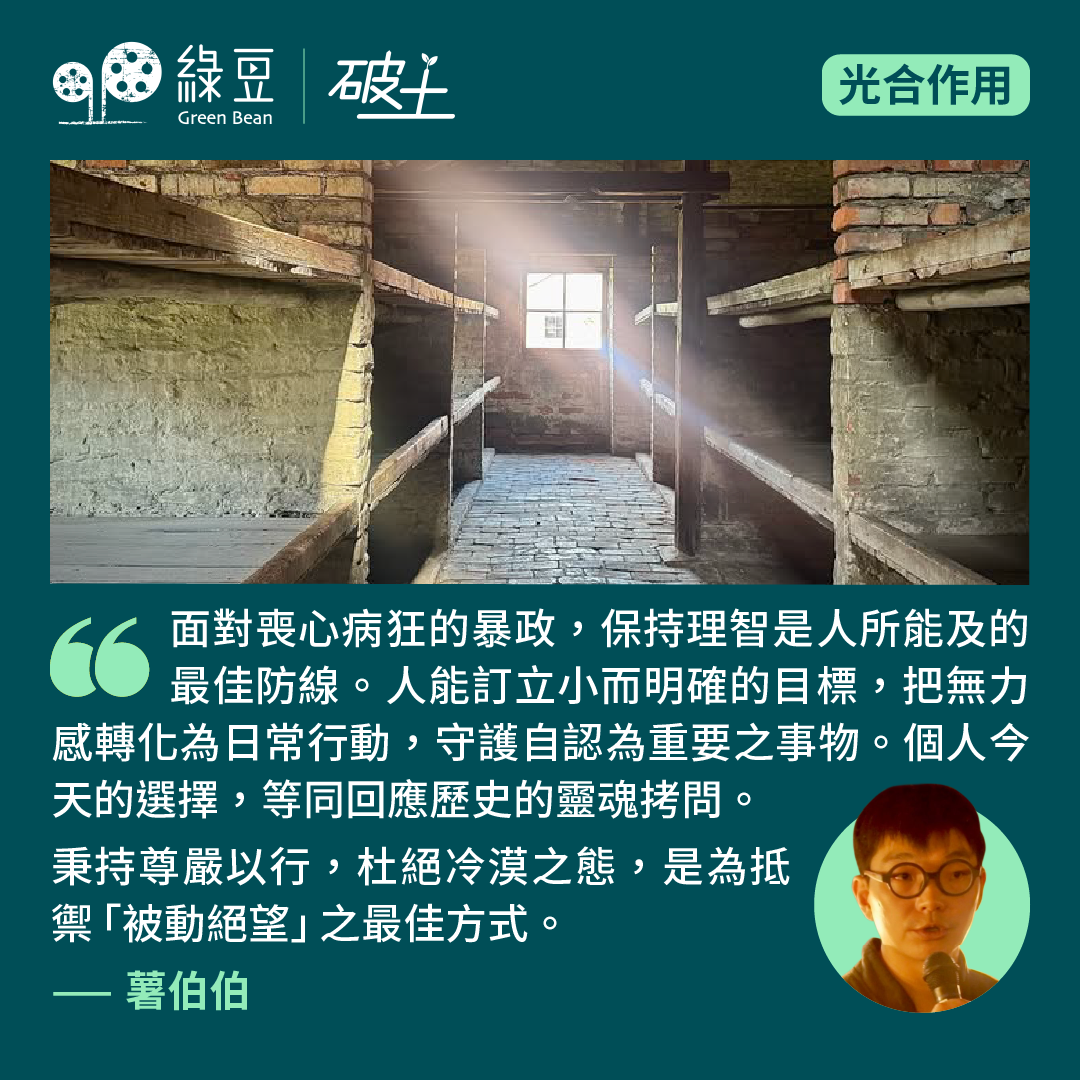

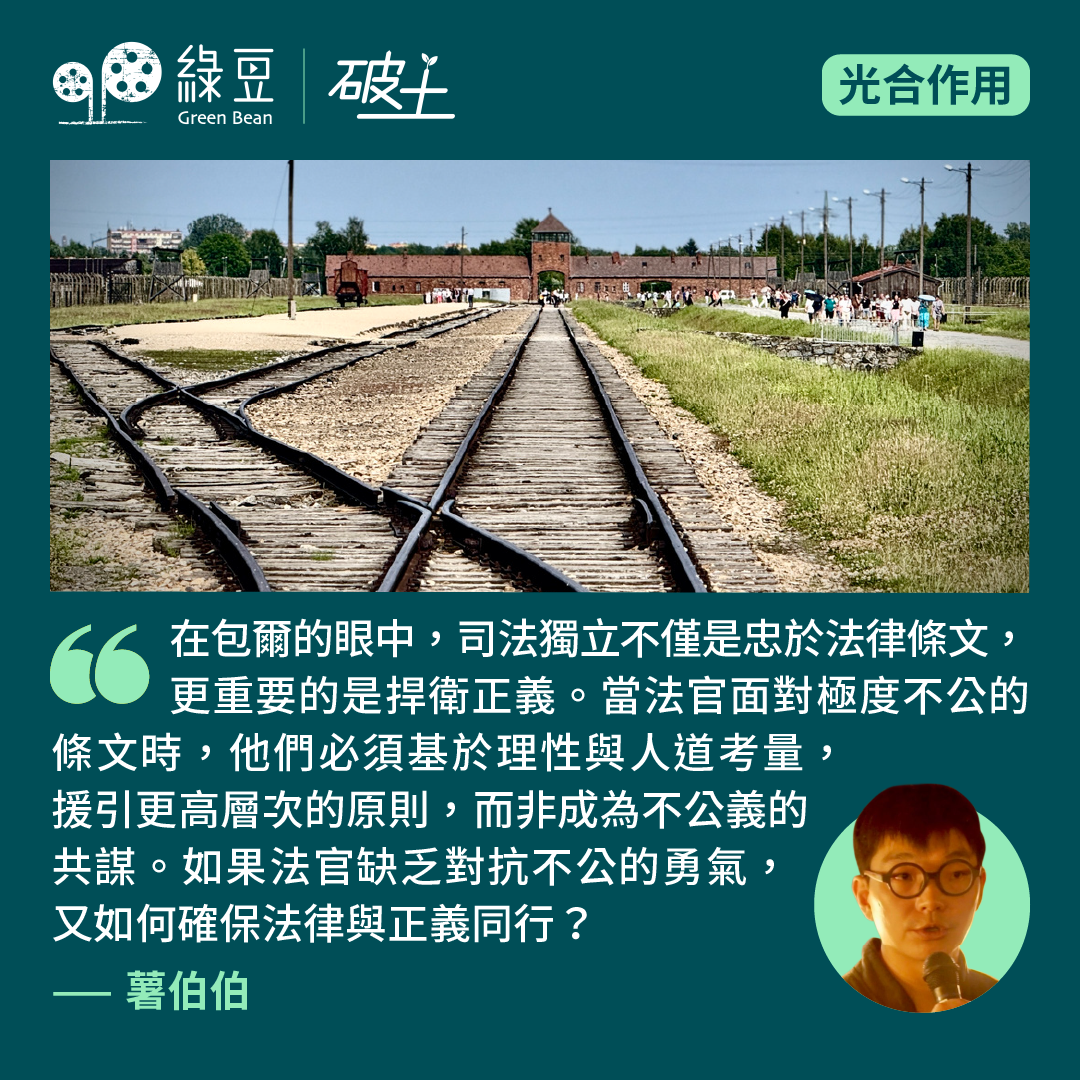

我這次到訪格勒古夫,其中一個主要原因,是想親身見證附近一個極為重要的歷史遺址──奧斯威辛集中營。參觀此地必須提前預約,館方規定除了兩個地點,其餘均可拍攝,但嚴禁使用閃光燈。不能拍攝的地點,擺放著頭髮及人體遺骸。入場前需要出示身份證明文件,並要通過保安檢查,場方亦提醒參訪者手機必須設為靜音模式,還有嚴禁吸煙及進食。 「死亡天使」 首先經過營區正式入口處那道刻有「Arbeit Macht Frei」(勞動使你自由)的鐵門,充滿納粹式黑色諷刺。穿過雙層通電鐵絲網和崗哨塔後,到達一間囚室。牆上掛滿黑白照片,展示各年齡層的男女,其中大多數人在拍照後不久遇害。 囚犯擁擠地睡在三層床鋪,每層擠著二至三人,衛生環境極度惡劣,疫病肆虐。營區第十座為醫院,實際上是對囚犯進行殘酷實驗的案發現場。當時有「死亡天使」之稱的門格勒醫生(Josef Mengele),進行了大量違反人道的比較研究。他特別熱衷於雙胞胎實驗,因為研究需要,往往要為被測試對象提供較好的食宿,甚至帶來糖果,小孩親切地稱呼他做「叔叔」,轉頭就被送往毒氣室。...