(筆者按:我們可能言過其實,同時亦可能令不少中大校友、學生會前幹事和學生報編輯不快,請原諒,恕我直言,同時懇請在香港內外的校友批評和指正我的無知與不是之處。) 就造成168人死亡的大埔宏福苑五級火,中文大學學生關靖豐(Miles Kwan)去年就火災發起聯署,列出四大訴求,包括成立獨立調查委員會等。關事後被警方國安處以涉嫌煽動拘捕,准保釋候查,中大教務處學生紀律委員會於上月召開會議跟進個案。 及後從媒體得悉,關靖豐透露「剛剛俾中大踢出校了」。 關同學到現在並沒有判罪。 關同學哪裏做錯了?退一億步,就算關同學有做錯,難道不應該是大學須諄諄教誨他 嗎?現在竟然當他是毒瘤般急速割掉!...

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 2025年12月15日,香港高等法院頒下了一份長達855頁的判詞。三名由行政長官欽點的國安法指定法官——杜麗冰、李運騰及李素蘭——裁定黎智英「串謀勾結外國勢力」及「串謀刊印煽動性刊物」共三項罪名全部成立。法官在判詞中指,黎智英「自成年以來一直懷着對中華人民共和國的怨恨與仇恨」,其「唯一意圖」乃「尋求中國共產黨的覆滅」,法庭並用上比喻:黎智英的行為「類似於一名美國公民,以幫助加州為藉口,向俄羅斯求助以推翻美國政府」。 這段判詞值得逐字細讀。它把一個人數十年來在報章專欄、公開演講和國際場合所表達的政治觀點,重新界定為刑事罪行。判詞的語言與其說是法律推理,不如說是一套敘事策略:先把被告的動機歸結為「仇恨」,再把他的行為界定為「勾結」,然後把他所訴求的言論自由與選舉民主悄然轉譯為「外國勢力干預」。整個過程乾淨俐落,沒有血跡。...

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 環球股市正高速進入波動期,人們憂慮人工智能的投資熱潮,已形成新一波的巨大市場泡沫,很可能會重蹈2000年科網泡沫爆破的覆轍。 這難免讓我想起阿根廷經濟學家Carlota...

( This article was originally published...

( 編按:筆者曾接受綠豆Let’s Talk 訪問,分析BN(O)移英港人在英的生活狀況。原文為英文,刊於UK in a...

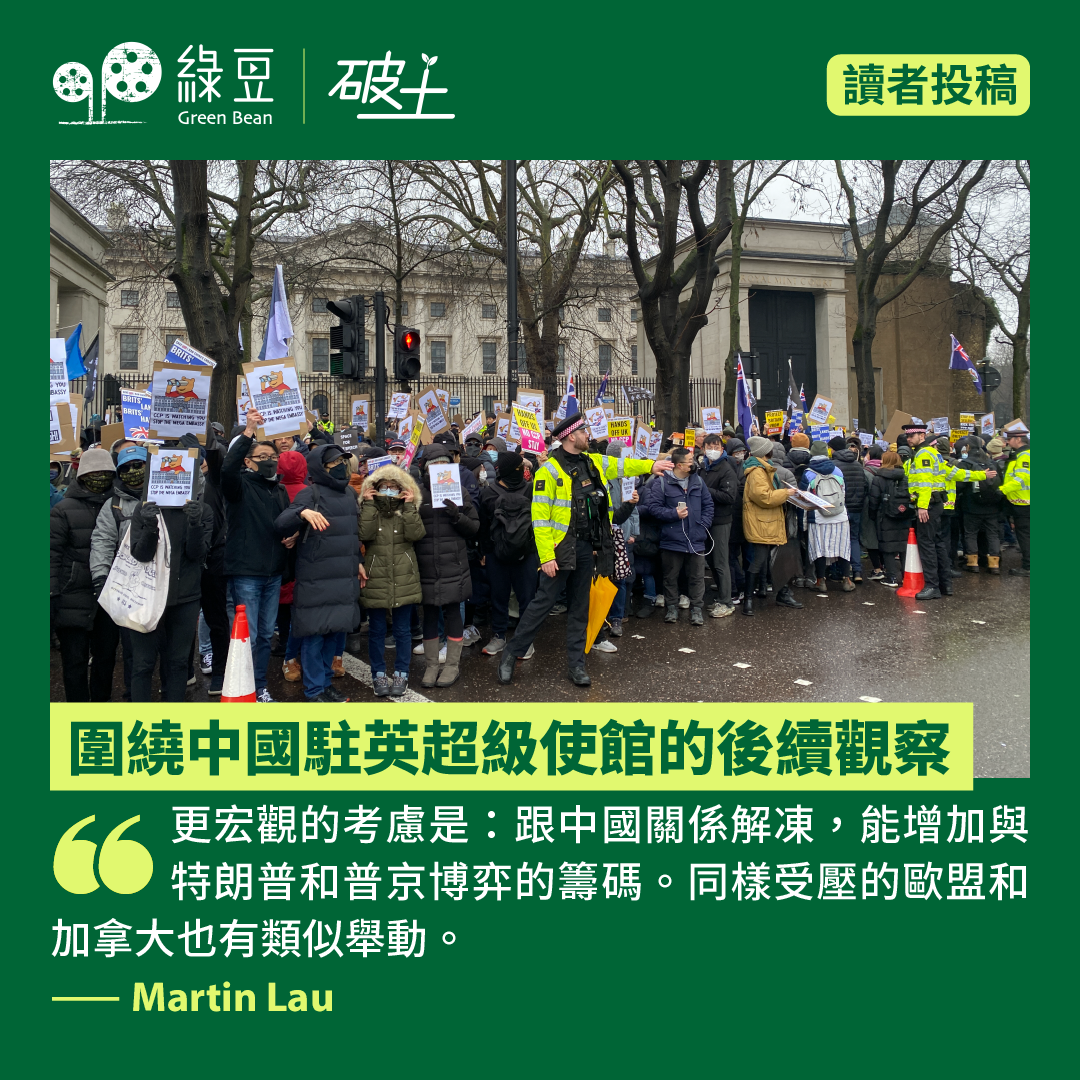

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 為何施紀賢在各方反對壓力下,仍批准建館?移英港人普遍條件反射地以舔共、愚蠢來解釋。這些固然是可能性;但以此標籤身經大小選戰、日夜跟政敵週旋的民主國家首腦,我認為是過份簡化的。 工黨政府面對經濟疲弱、國際政治不確定和貿易保護主義抬頭,沒有丟棄貿易機會的空間...

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 穩定幣是什麼?從比特幣的波動,到區塊鏈中的「定錨力量」在加密貨幣這個瞬息萬變的世界裡,比特幣和以太幣是兩顆最耀眼的星。但若要問哪一種加密貨幣每天被最多人「真正使用」,答案往往不是這兩者——而是名氣略小卻不可或缺的「穩定幣(Stablecoin)」。 穩定幣的起緣 要理解穩定幣的價值,得先回到加密貨幣的初心與現實困境。...

( 編按 : 破土除了有固定的作者專欄,歡迎各方讀者投稿。) 那天看到大埔火光沖天的新聞之前,我先收到在醫院工作的妹妹傳來的短訊。她說:「我很痛心,我想大哭一場!」直到我看到社交媒體上不停更新的畫面,震撼得讓我完全說不出話來。 明明相隔萬里,我站在難得晴朗的倫敦街頭,卻像有人在我胸口重重敲打再敲打一般。那一刻,腦海裡只反覆浮現:「為甚麼會變成這樣?我可以做甚麼……」眼淚就在眼眶裡打轉。接下來的幾天,內心跟著火災的最新資訊一路往下沉。我在悲痛,卻已泣不成聲,無言以對。...

(Editor’s Note: In addition to having...

(編按 : 破土除了有固定的作者專欄,亦歡迎讀者投稿分享。 ) 2025年12月7日,香港市民將前往投票站,選出新一屆「愛國者治港」的立法會議員。參選資格同時具有正式且公開,以及非正式且不透明的特性。提名程序亦缺乏透明度。令人意外的是,為準備選舉,多位現任議員紛紛宣布不再競逐連任。議席更替本身並不罕見,但其發生方式卻引起對現行公開參選標準的質疑。至少,這些標準似乎並不完整。整個過程亦打斷了原本朝向制度化、公開化標準的趨勢,並引入新的非正式且未公開的標準,方式可能顯得隨意。 參選資格的演變...