哲學與人生問題 2021年,我曾出版《為人之學:人文、哲學與通識教育》一書,當中講述我如何看待哲學教育及通識教育。我從哲學與生命角度切入,發現通識中心甚少有課程觸及這個人生最重要的問題。以哲學思辨生命,並非單純講述自身故事,而是如何運用學問,探討及解決自身所面對人生問題。必須注意,運用學問並不代表你必須讀通康德或亞里士多德等人博大精深的學術巨著,你大可完全不明白他們的學術思想,不過卻要學習他們如何看待生命的方式。出於以上想法,因此將生命哲學放入通識教育範疇,作為實踐自身教育理念的基石。 正如上述,我們要向眾哲學家學習,如何看待生命。但他們所講的問題絕非具體問題,而是若干人類必然會遇到的共同問題,並尋求普遍意義的解決方法。就我自身能力所及,將眾多人類必會遇到的共同問題中的五種,納入講學範圍,後來遂發展成「死亡與不朽」、「愛情哲學」、「性與文化」、「幸福論」、以及「烏托邦思想」五門科目。以下我逐一講解這些科目的內容與意義。 五個人生共同問題死亡與不朽,乃人生最重要、亦不得不面對的問題。基督教徒強調,信耶穌,得永生。然而,何謂永生?何謂不朽?柏拉圖講靈魂不朽(immortality of the soul)與耶穌所謂肉身復活(resurrection of the body)有何分別?凡此種種,當我們面對生命與死亡時,實無可避免,必須處理。 人生另一主要問題就是愛情哲學。試問誰不渴望愛情?然而,何謂愛?何謂情?將「愛」與「情」化作人生經驗,該如何處理?表面上大家都在談情說愛,但若問他們何謂愛情,被問者大抵皆無言以對。華夏文明本無「我愛你」的概念,在座各位可否於1900年前任何一部古籍中覓得此三字?起碼到目前為止,還沒有人找到。為何在我們的傳統中,並沒有任何概念可對應「I...

(作者按:此篇原是2024年4月22日於輔仁大學演講整理而成,感謝主持人黃麗綺教授和與談人張存華教授參與,現場提問與回應改寫於最後。) 我於2012年退休,已然離開大學這個學術機構,不想再提體制內的學問,只想談自身生命。然而,所謂自身生命,又非單純個人課題。 哲學博士與哲學家凡研究哲學者,最後都會歸結到一個問題上,哲學目的何在?如今研究哲學者,在體制內,由學士到博士,拾級而上身至博士者,固不在少數。但哲學博士就是哲學家嗎?若是,那麼廿一世紀的哲學家恐怕多如牛毛。必須說明,在此標準下我並非哲學家。我認為哲學家在人類中屬於極少數人物,柏拉圖、亞里斯多德、康德都是哲學家,多瑪斯.阿奎那(St. Thomas Aquinas)是神學家兼哲學家;但如我輩取得哲學博士學位,甚或身至教授位置,依然不是哲學家。 我不僅並非哲學家,甚至連海德格專家亦稱不上,儘管他是我獲取哲學博士學位的研究對象。因為,許多海德格著作我根本從未閱讀,甚至無興趣閱讀。我認為,研究哲學,應由古希臘始,尤其是伊比鳩魯(Epicurus)。他曾說:「若哲學不能治癒人類靈魂的痛苦,則它空洞無物;正如醫學不能治療疾病,便無任何益處。」由此可知,研究哲學目的何在,以及達到何種標準,才算是哲學家。我只不過是哲學老師,將我所讀所思和學生分享而已。 我最初接觸哲學,即從古希臘哲學開始。到現在我依然認為,古今中外最偉大的哲學家,就是亞里斯多德。無論柏拉圖、亞里斯多德、伊比鳩魯,他們的哲學都不是學術哲學,並非如今人所為,只是在寫論文;而是生命哲學,希望解決人生所面對的種種問題。 當代法國哲學家比耶.夏多(Pierre Hadot)曾著有《哲學作為生活方式》(Philosophy as a Way...

「家」的概念也涉及空間的問題,這一觀點無疑受到海德格的影響,特別是在理解「居所」(Dwelling)方面。除了感受,「家」還與環境息息相關,這並非僅限於物理層面,而是透過存在於世(Being-in-the-world)以及世界作為意義網絡(world as a web of meaning)來理解。 海德格認為,人類之所以不同於其他生物,正是因為我們關心自身存在的問題,意識到存在是一個問題,並且這與世界息息相關。他因此創造了「此在」(Dasein)這一術語,「此在」並不能簡單地等同於「人類」(man),因為這個詞涉及對「人」的根本理解。「此在」屬於非反思(non-reflective)的狀態,世界也並非「存在集合」(collection...

(作者按 : 此文發表於2024年6月22日在台灣國立清華大學舉辦的「家。流亡 —— 哲學對談」研討會。由鄭栢芳同學筆錄編寫,經我修訂而成這文稿。現分兩星期刊出。) 流亡是上世紀相當重要的社會與文化現象。美國紐約有一所私立大學,名為新學院(The New...

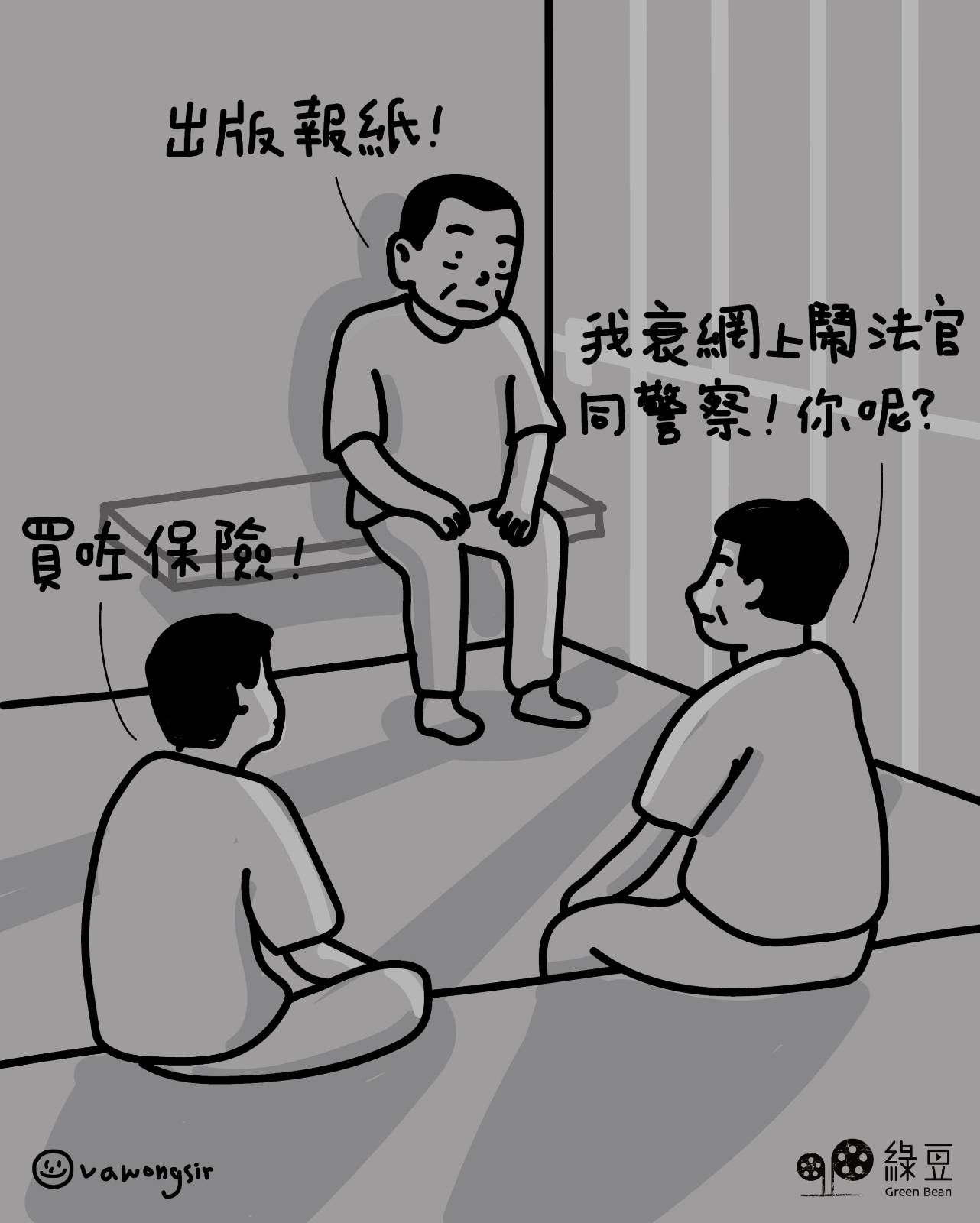

烏托邦在香港 十年前的3月28日,是台灣太陽花運動,這場運動稍微改變台灣政治,可謂成功。同樣,十年前,香港雨傘革命,從9月26日到12月25日。雨傘革命最終失敗。七十九日佔領旺角、中環、尖沙嘴、銅鑼灣等各處心臟咽喉地帶。從時間長度言,較諸於同類型政治運動,如太陽花及美國佔領華爾街,雨傘革命都來得長。 圖中三人,由右至左為陳健民、戴耀廷和朱耀明。戴耀廷為香港大學法律系教授,法庭裁定他為初選組織的「首要份子」,上月被判囚10年 。 從2014年到2024年,香港發展每況愈下,中國答應給予香港一國兩制、高度自治、基本法治,大家信以為真,認為我們的生活方式果真能夠保存五十年。我如今才明白一切都是騙局。因此,馬英九說,中國答應台灣一國兩制,若你仍相信,你就是天真與無知。...

反烏托邦潮流其實自1920年代後,西方人已漸少談論烏托邦思想,尤其1949年歐威爾(George Orwell)發表《一九八四》(Nineteen Eighty-Four)一書以來,明言極權為世人帶來何等災害,自由將被徹底剝奪,這些反烏托邦(Dystopia)思想帶來巨大震撼之後,烏托邦開始不斷遭到否定。 當然,在反烏托邦主流中,依然有股逆流,例如德國重新統一,當時有前東德國人問,民主自由果真如此美好及完全正面?現今台灣,亦有人發出同樣質疑。有次我乘搭計程車,與司機談話,他對我說,台灣人太自由,經常胡亂發言與盲目反對,自由也不見得有多好。他覺得以前共產主義世界較諸於現在為好,儘管不自由,但有飯吃。不知道大家有否去過中國,他們現在物質生活確實很豐富,只是沒有自由。不過自由又果真有用嗎?自由值得我們為它反抗嗎?以上種種質疑又合理嗎?但因烏托邦試驗已隨共產陣營瓦解而以失敗告終,才導致其支持者,總是在輿論上不敵反對者。導致如上述這位計程車司機,在台灣可能成為小眾吧。 而且的確,自尼采提出虛無主義以來,反烏托邦已成為主流,如今似乎很少人憧憬美好未來,相反,反烏托邦書籍與電影卻成行成市,烏托邦彷彿已成過去。...

基本上,人類世界不可能達到真正的和諧與完美。正如佛家所說,人和其餘一切有情眾生,不過是五蘊、十八界、十二因緣偶爾聚合結成,生死煩惱墮落沉淪等「苦」,亦由是積集,人間之苦根本不可免。因為苦與人間同起共滅,甚至可理解為人間即苦,苦即人間。 相對於宗教家,思想家及科學家(尤其後者),則認為人類本性可憑藉人類自身力量改變,如理性、道德、政治制度、科學發展等加以矯正。只要創造正確的社會、政治、經濟結構,人類完美性(Human Perfectibility)有望成真。 正如上述,每個人都希冀更美好的世界出現,無論從宗教、哲學、科學角度切入,以追求人類完美性,這種夢想,曼努埃爾(Fritzie P. Manuel)稱為烏托邦傾向(Utopian Propensity)。何謂烏托邦傾向?一言以蔽之,即每個人都會有「明天會更好」那種正向潛意識,對於未來憧憬、希望、幻想、渴求,如披頭四的歌,《想像》(Imagine)。譬如各位大抵會認為,自己可透過完成大學學位改變現狀,有更好的前途,這就是烏托邦傾向。當然,凡事總有例外,必定有人不具備烏托邦傾向,而我們通常會用「悲觀」來形容這類人,不過大部分人通常「樂觀」,儘管這種樂觀多少含有幻想在內。...

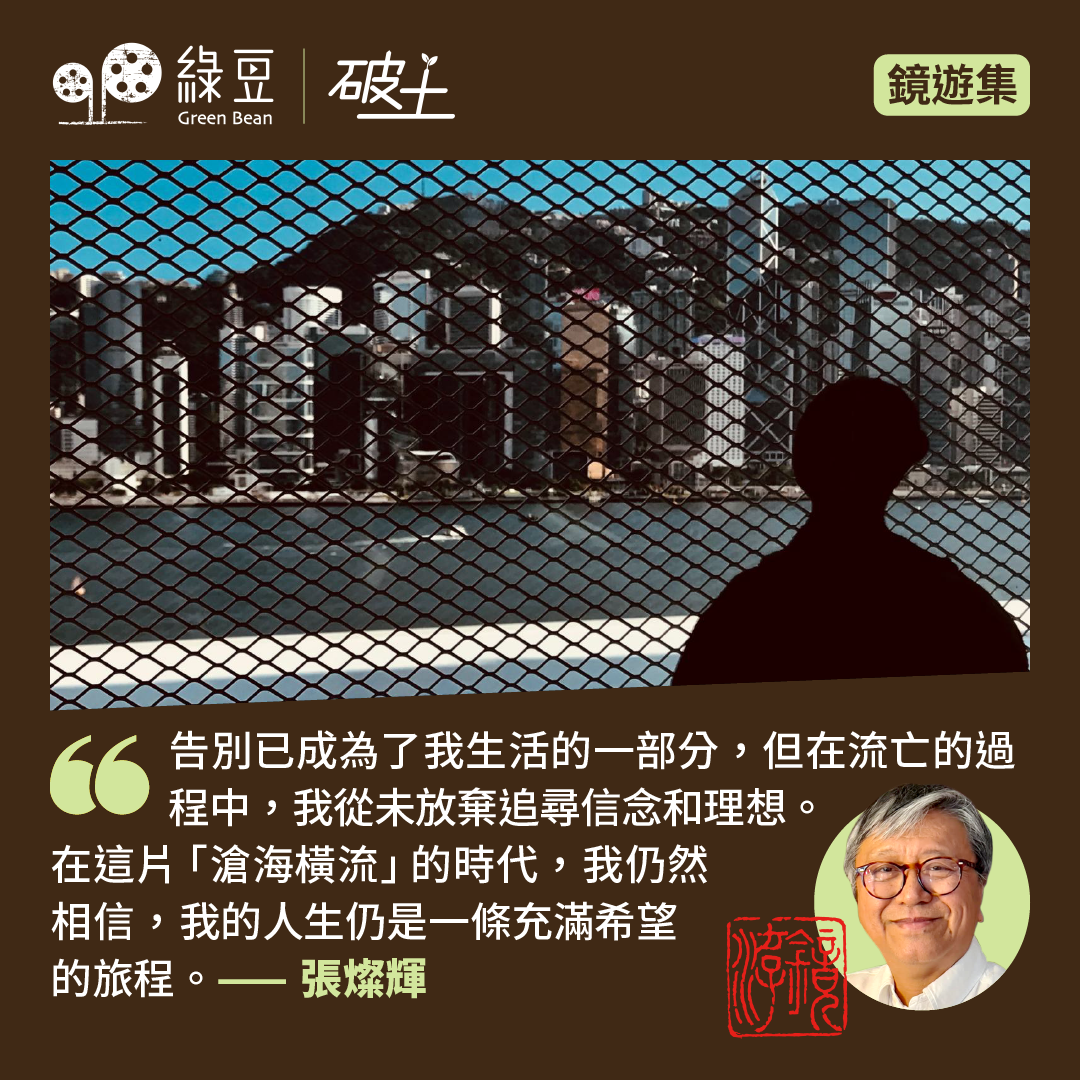

作者按: (此篇原是2024年4月29日於高雄國立中山大學演講,由鄭栢芳同學筆錄編寫,經我修訂而成。這也是長文,分四篇刊出。) 我們永遠覺得明天會更好,相信大部分人都認為,或最起碼,希望社會越來越美好,烏托邦(Utopia)正是由這種希望而來。 八九六四之後,香港人大概有兩個「夢」:「民主中國夢」和「香港榮光夢」,以及大陸宣傳的「中國共產夢」。 此篇就是與大家分享我對烏托邦的想法。 四年前,我從香港移居英國,既非移民,亦非旅遊,而是流亡。離港時,我已下定決心,若此地不變,我絕不回去。絕不回去之理由,在於我的「烏托邦」夢已然夢醒。 Imagine...

儘管西蒙.波娃(Simone de Beauvoir)就年老問題對過去哲學家理論有不少批判,且其態度相反於西塞羅(Marcus Tullius Cicero),較傾向悲觀,但相當奇怪,她的結論卻似乎與西塞羅差不多:「若不想老年純是拙劣模仿過去生活,唯有繼續追尋目標,以賦予自身存在意義一途。無論該目標屬個人抑或群體、奉獻自身才智抑或想像力、凝注於社會抑或政治。」 她認為老人不應放棄工作,且仍對這個世界著迷與好奇(如同尚未入世的孩童般),並繼續盡一己所能關懷社會,如此就會有良好的老年。因此,她的答案,依然是西塞羅式的。 當然,這個答案仍有下半段,她馬上補充道:「此等可能性,僅屬於個別特權人士。」換言之,在這個問題上,不能單純聽從兩三個有一定社會地位者的敘事,因為他們大抵不能慮及貧苦大眾的處境,並觸及問題所在,甚至不知道自身說法正是問題所在。...