英國、澳洲和日本近期都明顯出現高漲的排外情緒,這些地方都是港人移居熱點,在此潮流下應如何自處是一個現實問題。社交媒體時代總是最極端的說法才能吸引注意,於是正反都找出對方最不合理的那個來當稻草人鞭打:你說他是聖母病發,他說你是希魔再世。有怎樣的人民就有怎樣的政府,政客在極端化也就更無底線。冷靜下來,退一步想想:合理的移民政策,真的無法存在嗎? 本欄過去已多次指出,港人若以為擁抱排外觀點當個「模範移民」就可獨善其身恐怕是十分短視:其一是排外政策只會變本加厲,美國在驅逐無證移民後,又提出大幅收緊合法移民的簽證,仇恨政治永遠要找敵人;其二是日常生活當中根本不會分得出誰是「模範移民」,結果只會變成種族主義,各種港人被誤中的事件已越來越普遍。情況就正如過去有些港人一聽到普通話就假定對方是中國移民,連帶台灣遊客也被波及一樣。 誰在做戲賺取注意力 這兒不是說要求限制移民的聲音都是不合理的。除了極少數的原教旨主義者之外,我相信絕大多數人都認同一定程度的限制實為必須。千百年來,人物交流是社會進步的來源,歷史可作見證;但外來人物毫無限制的湧入,不考慮目的地的乘載能力,則可以完全毁掉當地社會。真正的爭議,從來不是一刀切的說支持或反對移民,而是如何開放或如何限制。回到胡適的那句老話:少談點主義,多討論問題。可惜現在借扣帽子賺流量的網紅太多,太少人談具體的政策。 談具體政策,才可以搞清楚誰只是在做戲賺取注意力,誰才是真正要解決問題。例如之前談過的美國現況,略為想一想便不難發現移民局的突擊搜查只不過是做給政黨支持者看的昂貴表演,因為沒有處理後面的經濟結構;遣返了一批移民,又會有另一批的逾期居留者填補。結果只是讓某些人看新聞的時候感覺良好,最後卻還是回到起點,甚至變得更糟糕。 近日針對南韓在佐治亞州投資的工廠的突擊搜查就是這樣的案例。移民局高調拘留了數百人,表演做完了,後來卻被傳媒揭發原來有被拘留者是在美國合法工作的。南韓政府不甘受辱,隨即派專機接回國民。這樣下來,南韓在美國的投資隨即變成政治炸彈。本來這些工廠落成後可為當地居民帶來經濟活動和就業機會,現在全數叫停。當執政者樂於表演,網民只靠短片理解世事,大家都尋求即時快感,則出於良好意願的政策都終也只會淪為鬧劇。 分析政策利弊...

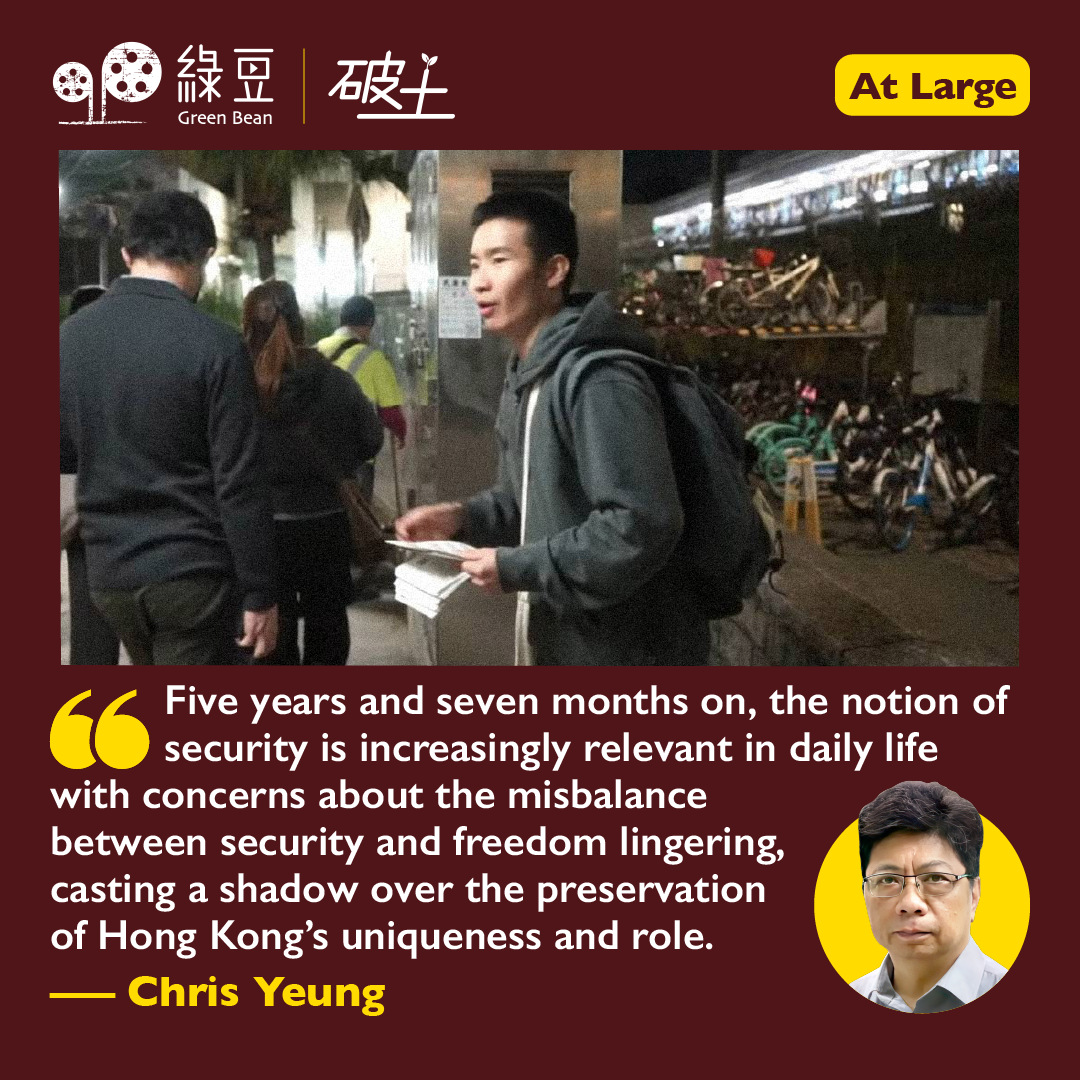

雖然香港過去數十年來多次的移民潮或多或少也和政治局勢相關,但相對而言政治因素對當前的移民潮明顯見得更為迫切。畢竟在此波移民潮當中,不少人都是因為面對切身的政治壓力而選擇離開。而在他們離港之後,回看過去在香港並肩作戰的友人要在新的現實下過活,往往會產生「倖存者內疚」(survival guilt)。曾在各地與不少過去活躍於香港公民社會的朋友見面,發現儘管程度上和表現上或有差別,潛藏的相關情緒原來相當普遍。 所謂「倖存者內疚」,一般是指對自己「活下來」的愧疚感,或覺得自己不配「過得較好」。這感覺源於在創傷事件後的相對比較:自己能繼續生活,其他人卻沒有。這兒說的創傷事件可以是指戰爭、天災、疫情,或政治打壓。離散社群的成員考慮到自己離開了原居地受壓或受苦的群體,也會產生同類的情緒反應。 港人社群中的三種表現 我在港人社群中遇過的,通常有三種表現的方式 第一種方式是羞愧,覺得自己的離開是一種背叛。特別是見到有留下來的人選擇「慷慨就義」,主動迎接因為政治參與而帶來的苦難,這時候離開了的人往往會責怪自己是否做了逃兵,未有如對方一樣能通過自我犧牲來發熱發亮。...

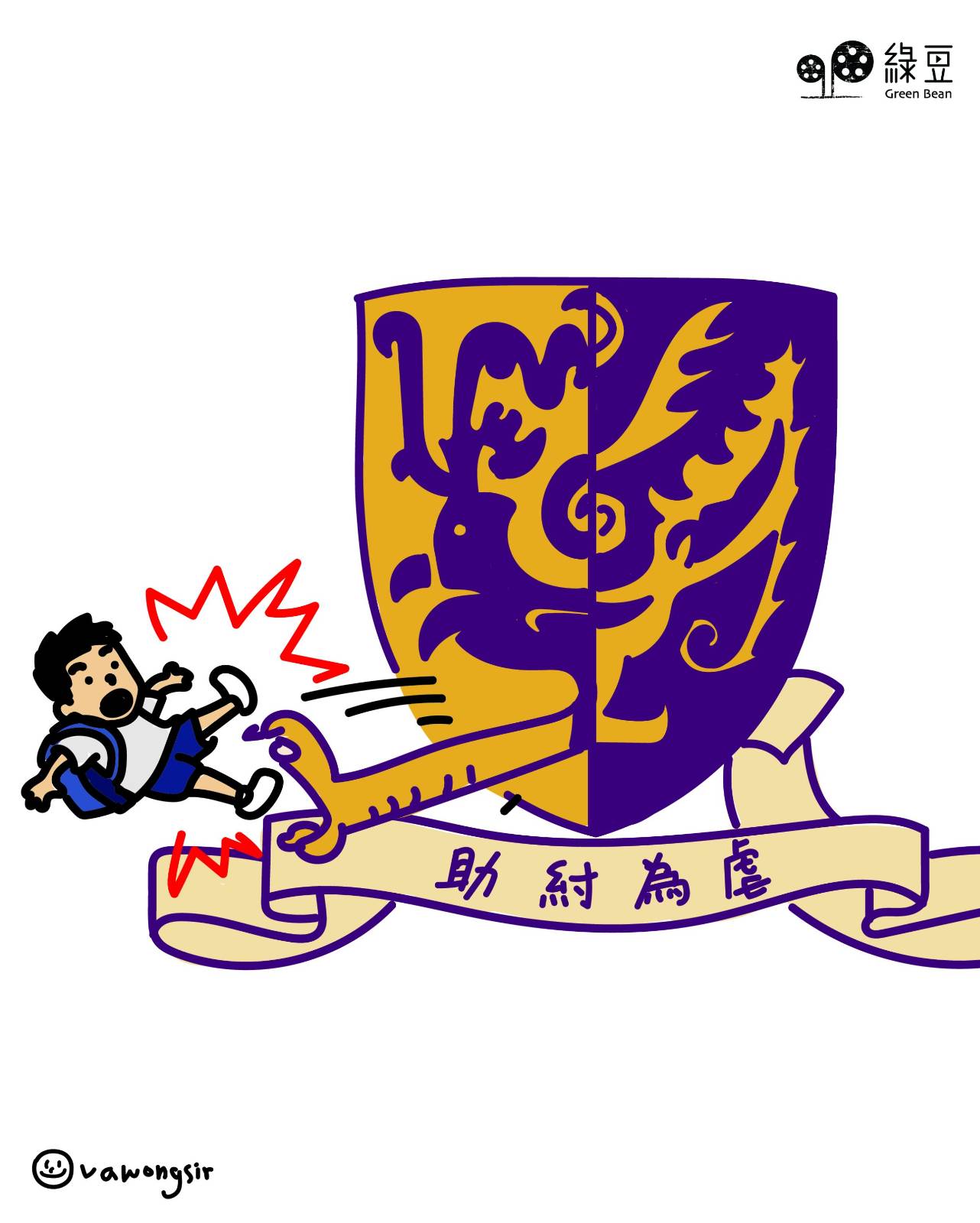

友人譚蕙芸近日出版的新書《家鎖》廣受好評,送到各書店的首刷書均被搶購一空。早前她分別在台北和東京的飛地書店舉行新書發布會,兩場活動也是座無虛席。《家鎖》的副題是「華人家庭這個巨獸」,不少到場讀者也分享了他們與原生家庭的種種糾纏,說明此主題有強大的共通性。然而在新一波的移民潮下,此書也帶出了另一個重要的主題:移民的衝擊如何擴大原有的家庭矛盾。相對於「華人家庭這個巨獸」,要直視的還有「移民家庭這個巨獸」 過去熟悉的譚蕙芸,是中文大學新聞與傳播學院的同事,擅長於以輕鬆活潑的方式教授新聞寫作手法。在公眾領域的她,則是在反修例運動期間以細膩的筆觸,紀錄街頭和法庭的人與事。而在這本書當中,她打開了另一個被埋藏的身份:她有中風的父親、失智的母親,還有思覺失調的哥哥。在疫情期間,當香港人都在趕緊移民離開,她一個人把全家從加拿大搬回香港,找辦法活下去。 故事的起點是八九六四後,一九九七前的那一波移民潮。他們一家過去從來沒有離開過亞洲,一下子連根拔起移民到加拿大多倫多。然而哥哥在離港前已有的徵狀,在移民後進一步加劇,結果被診斷為思覺失調。可是他的精神健康卻沒有得到適切照顧,父母把他藏起來與社會絕緣,成為一個不能說的秘密。 移民環境成問題催化劑 事情發展至此,固然有華人家庭中的疾病污名和社會禁忌。然而在譚蕙芸的筆下,很明確看到移民家庭的環境如何加劇了各種問題,一步一步的走到無尾巷。 精神問題和其他身體問題不一樣,不能依靠外在儀器診斷,需要患者願意告知醫生潛在的徵兆;其中首要條件是建立和醫生的信任關係,在此之前又要先跨過語言的障礙。自問在台灣看醫生,明明已是說華語,有時要描述自己到底怎樣不舒服還是覺得隔了一層;換成英語,再加上各種沒聽過的醫學專有名詞,難度可想而知。書中就提到要在當地尋找懂粵語的精神科醫生的各種障礙,即使身處港人社群聚居的大城市也不易辦到,求醫路上又帶來更多拖延。 移民也會帶來家庭崗位的改變,而這點又可以延伸出一系列的連鎖反應。書中提到母親對家居整潔十分執着,移民後成為退休人士,一天到晚就在大屋中料理家務。對她來說,維繫這個家的整潔成為了她的「工作」甚至是生活價值,甚至演變成某種「控制慾」;然而兒子本來已是精神緊張,家中還要有各種規條,對病情沒有好處。可是也正正因為成為退休人士,她有時間照顧兒子生活所需,真的可以把兒子從社會中隔絕起來,雖然這也同樣不見得對病情有好處。...

曾聽過一位移居歐美的港人朋友分享了這樣的故事:鄰戶遷來黑人家庭,父母立即擔心起來,還未有機會認識對方是誰便堅拒往來。這當然是種族主義,因為這完全是一個基於生物外觀的判斷,也就是以貌取人。 與關心港人離散社群的學者和組織者談移民議題,不時會談到這個現象:不少港人往往不為意自己原來嚴重地種族主義,而這點在他們移民後沒有減退,甚至變本加厲。這觀察的前半段不難理解:香港是華人社會,同種族佔九成以上,社會中的隱性種族主義不易被察覺,大多數人亦不會自視為壓迫者或被壓迫者。至於觀察的後本段,即港人移民後,特別是在歐美社會中成為可見的少數後,為何卻會維持甚至強化種族主義取向,卻很值得深究。 種族主義與殖民歷史 種族主義在香港一直存在,南亞少數族裔租屋困難,在媒體上如何被標籤醜化,早已屢見不鮮。不過香港的種族主義還有另一個面向:對歐美白人的崇拜。舉個例,香港有很多自稱「國際」的名牌幼稚園,標榜「西人」教英文。這些「西人」當然不是西班牙人,而是「西方人」的意思。之不過,並非所有來自「西方國家」的教師都可以教英文,一定要是白人才可以;哪怕你是義大利人,英文其實不是你的母語,家長看起來像就行。但如果你是英國土生的第二代亞裔,就算你能說完美無口音的英語也沒用。這就是赤裸裸的種族主義。 香港社會的種族主義是從何而來的?種族構成單一只是其中一部分的原因,更重要的是作為英國殖民地的歷史。我十分懷疑這點和港人移民後在當地融合情況,有很多隱藏的關聯。 說說我自己的經驗。我是從何時開始意識到甚麼是種族的呢?我成長於九七前的香港,記得有次在電視中看國際新聞報道,畫面中出現一位在當地街上打掃的白人,年少的我腦海中浮現一條現在回想起來相當荒謬的問題:原來白人也會掃街的? 這問題很不合理,白人當然也會掃街的。但在英殖香港長大的我,又真的從來未親眼見過白人做清潔工。當時的香港,首先街上不會隨意見到的白人;如果在中環商業區見到,則大多數是西裝筆挺的外企代表或專業人士;新聞中見到的政府高官,在一九九零年代以前大多都是英國來的白人;電視劇集中高級管理人員或者高級警員等角色,例必安排白人飾演(很多時候都是河國榮)。在這樣的環境中成長,潛意識中很容易以為凡是白人就必然是高級一點,甚至是聰明一點。直到很多年後我在美國的大學講課,遇到資質相當一般的白人學生,腦中某個角落還是會有點不協調。...

台灣大罷免首波投票以罷方大敗落幕,社交媒體見到有台灣人發晦氣說要移民離開,引發其他網民熱議。這邊嘲笑對方之前說愛台灣是假的,另一邊則號召不能只有在贏的時候才愛台灣,要愛就要同時愛她的不完美。一時之間,各種道德判斷紛紛壓下來,好不熱鬧。 身為移民,對移民這件事情本身沒有多大的道德判斷。人不能選擇自己於何處出生,如能有機會爭取自己在何處生活也算是一種自我實現,把對原生地的愛說成責任並非吾等自由主義者所嚮往。驀然發現自己和所處的社會原來格格不入,那麼嘗試尋找新的居住地亦是人性所在。 而對於本來處於社會邊緣的人群,意外的選舉結果或政治變遷很可能預示未來環境的急速崩壞,提早規劃後路實是情理之中。你總不能說上世紀三十年代末離開歐洲大陸的猶太人或四十年代末離開中國大陸的中國人是不夠義氣。而從六十年代起一代又一代的香港人移民離開香港,後面也是同樣的道理。 台灣之後會發生什麼事,沒有人能夠預知。這次選舉是否預示未來情況將會急速轉壞,有風險或有能力的人是否該開始想想後路,恐怕要由未來的歷史學者回答。不過我相信這刻會說這些話的人,出發點很可能是情緒發洩;而之所以引起不滿,是因為碰上其他同樣在巨大困擾和震撼中的人群,於是引發了更多的情緒。 多少人付諸實行 現實上,要作出移民這個決定還是沒有那麼即興的。就連處於移民潮中的香港,經常見到民意調查聲稱有兩三成港人計劃移民,但到目前為止真正離港的人口百分比應該還是個位數。有時人們對媒體或調查說自己寧願移民,很大程度上是要表達對現況不滿,而非真有計劃。 那麼每次選舉之後聲稱「這社會太可怕,還是早走早著」的人,實際上又有多少人付諸行動呢?美國人移民加拿大的數據或可幫助我們回答。過去兩次特朗普當選美國總統,都為不少美國人帶來震撼,紛紛聲稱要移民加拿大。從數據上看,確實見到有移民加拿大的美國人有所增加。按加拿大統計局的資料,在奧巴馬任內八年,每年移居加拿大的美國居民大約是一萬人;特朗普在2017年就任後,數字明顯增加,到2019年時最高峰時超過兩萬人。2020年的數字估計因疫情大幅減少,到了2021年拜登上任後仍維持於每年超過一萬五千人的水平。至於特朗普再次就任的影響,現在為時尚早,未有數據。...

近期聽到不少赴加港人不滿加拿大政府未能及時處理永居申請,導致大量案件積壓。類似的問題,之前赴台港人也經歷過,亦引發不少怨言。與此同時,赴英港人則面對永居申請門檻從五年增加至十年的陰霾。三地政治環境和當地政府背後的盤算固然各有不同,卻同時折射出這一波港人移民潮的一個核心問題:在當地政府眼中和在港人移民自己心目中,港人到底算不算「走難」? 這條問題重要,除了是心態不同外,更是現實政策問題:如果是「走難」,那當地政府該套用的政策邏輯應從人道及恩恤出發,看重的是香港情勢的特殊性;如果不是「走難」,則會比較從當地本身的需求出發,重視申請人本身的能力如學歷、專業能力和資本貢獻,而且不用談「道義責任」。我發現各地出現的爭議,往往源於兩種想像之間的模糊性,和港人對自身定位的游移與期望落差。 人道救援? 首先,不得不得說有些誤解是港人自己造成的。例如加拿大針對港人的「Hong Kong Pathway」,香港傳媒常稱之為「救生艇計劃」或「避風港計劃」,但這從來都不是加拿大政府的官方翻譯,直譯應該是「香港通道」。然而語言有影響力,許多赴加港人習慣了「救生艇」這情感豐富的說法,面對申請延誤時便出現了不少認為當地政府「背信棄義」的慨嘆,實情是政府從來沒用過如此形象化的說法來描述此政策。 話說回來,港人自己想不想被視為人道救援的對象,有時也顯得難以說清。例如早前加拿大移民、難民及公民部的網頁改版,...

原自香港的美國諧星 Jimmy O Yang 日前回港並在紅磡體育館表演多場棟篤笑,風頭一時無兩,有評論稱之為移民美國後的「衣錦還鄉」。與此同時,其移民和港人身份也引發了不少議論:他說的段子和香港本土文化有多大的距離?他還算不算是香港人?這些問題並不獨特,每一位移民第二代都要面對。風潮面前,各地港人移民也不妨趁機提早思考:如果你的孩子要當Jimmy O Yang,你會怎麼想?...

美國洛杉磯爆發反對移民執法的示威,總統指派國民警衛隊和海軍陸戰隊入城,被指濫權及破壞聯邦與州政府之間的分權。這場爭端也蔓延到海外港人社群,支持反對雙方各執一詞。然而經歷了一個星期的觀察,我越來越懷疑爭執的重點並不是移民議題,甚至乎不是公共政策;而背後的走向,相對於移民議題本身的分歧,恐怕更需要警惕。 在談我的觀察之前,先說說公共政策的爭議本來應該是怎樣的。如果我們想解決問題,而不是純粹發洩情緒,那麼我們需要的應該是細緻思辨。甚麼是細緻思辨?就是不要非此即彼,不要一刀切。例如在台灣,我支持或反對賴清德政府,不等於我必須同時支持或反對他的能源政策;就算我支持核能發電,也不等於我必然支持某一所核電廠的存廢。有常理的人,應該能夠把各條問題切開,逐項討論。 回到當前的移民爭議,反對或支持特朗普政府,和反對或支持當前針對移民的執法行動,可以是兩回事。反對當前的執法行動,也不等於就支持永遠不對移民執法,或者大開邊境以後不管合法非法,世事不用這樣滑斜坡。簡單把討論分為「撐移民」和「反移民」,然後對當前的執法行動提出質疑的一律扣為「撐移民」,那是思辨的懶惰。套用某著名港人時事評網紅的慣用說法,未免有點「小農DNA」,非現代人所為。 爭論的實證 那我們可以如何細緻一點?有些時候,公共政策的爭議會涉及原則問題,後面是價值觀的辯論;也有些時候,爭論的焦點是實證命題,可以通過現實社會中的經驗去回答。我們可從這分野開始。 舉個例,台灣的一大公共政策的爭議是死刑存廢。有些人認為「一命償一命」,是原則問題,那要爭論的就是這句話的含義,為什麼「一命」可以「償」另外「一命」;也有些人的觀點認為保留死刑可以阻嚇犯罪,那就是要實證的命題。例如香港和新加坡的社會文化經濟背景水平相近,都承傳了英國的司法制度,但是香港廢除了死刑,新加坡卻沒有;那麼香港在廢死後有沒有如某些反廢死論者所言,觸發出狂兇極惡的連環殺人事件?也沒有。 美國移民政策的討論也可以這樣分。有些爭論可以實證:例如說「非法移民沒有交稅」,實情是美國政府有向所謂的「非法移民」徵稅,紀錄十分齊全;又例如說「非法移民帶來犯罪」,實情是所有的移民(無論「非法」與否),在全國、州、縣、鄰里層面的暴力或非暴力犯罪率,都要比美國出生的低。這類問題很簡單,肯去找數據就會有答案。...

早前獲邀到國立政治大學演講,題為《臺港互視中的認同、歷史與未來》。接到這題目的時候心中有點忐忑,因為近來在社交媒體看到太多台灣和香港網友之間的對罵,看起來好像是兩地關係已變得很糟糕。身為一位兩年前才拿到台灣護照的香港人,夾在兩個地方之間,見到這些爭吵難免會感到有點氣餒。 先說明一點,我相信那些網上對罵並不代表台港關係的主流,我仍然相信兩地的民間關係相當友好。在台灣,許多人都是看周星馳的電影長大,電影中的對白你只要說一句大家都懂得接下一句。在香港,一般人對台灣人也十分友好,網上流行說台灣人到香港旅行有「通關密語」,只要說出「我是台灣人」之後店員的服務態度就會180度變好。再看許許多多「香港人在台灣」或是「台灣人在香港」,專門介紹兩地生活文化異同的網上專頁,留言區絕大多數都是鼓勵的說話,感受不到半點敵意。 話雖如此,儘管香港和台灣的距離十分之近,兩地交往頻繁(桃園來往赤鱲角是全球最繁忙的國際航線),但我總懷疑我們有點過於高估台港之間互相認識的程度。台灣的大學鮮有關於香港的課程,今天在香港要開關於台灣的課恐怕也是難上加難。兩地生活習慣不盡相同,當以為雙方很了解,突然發現原來其實並不了解的時候,落差就特別大。 「支語」之爭 近期見到的爭執,不少是出於言詞上的誤會。例如有台灣人問香港人會不會說中文,香港人聽到這句說話往往不明所以。在香港的語境,中文是書寫系統,常見相對應的口語有廣東話和普通話。在台灣的語境,中文則是國語的意思。這本來只不過是語言習慣之別,沒有什麼好爭吵的。如果說台灣人把國語等同中文是片面,那麼同樣邏輯下香港人把自己的慣用語言稱之為「廣東話」何嘗不也是片面?畢竟準確來說香港人使用的應該稱為香港粵語,而粵語還有其他分支,從四邑話到蜑家話不等,廣東不止一種「話」,人家也可以投訴我們的片面。 說來說去,這些爭執的內容是其次的,問題總是出於當誤解被上綱上線成為政治立場之爭,那麻煩就大了。近年來不少台灣人認為台灣正面對中國大陸的文化入侵,對日常生活中的台灣用語被中國用語取代特為警惕,對許多疑似中國用語標籤為所謂的「支語」。然而這過程往往有如獵巫,不少在香港已用了數十年的港式用語也被誤中副車,引發不少香港網民的不滿。這時候,又會有台灣網民宣稱反正香港已經被全面中國接管,不用分得那麼細,再進一步激發強調香港獨特身份認同的港人不滿。 不如多做有益身心的事情...

英國執政工黨提出移民定居年期要求從5年延長為10年,雖然未有說明BNO簽證持有人會否受影響,亦未知何時才會生效,但已引起移英港人廣泛關注。早前保守黨亦曾提出移民制度改革,雖然澄清建議不適用於於BNO簽證,本欄當時已指出不能對後續政治影響掉以輕心,結果僅僅三個月後便見到執政工黨跟進。 早點看破免站錯隊 回想當保守黨提出建議的時候,一些移英港人以「反正保守黨又不是執政黨」來自我安慰,但從宏觀來看已經敲響警號。英國社會整體向右轉,極右的改革黨在民調和地方選舉中節節勝利,保守黨要回應,工黨同樣也要回應。各黨的具體建議或有分別,但在社會大勢之下,朝向收緊恐怕是大勢所趨。 一些移英港人雖然自己也是移民,卻支持限制移民的政策,甚至是極右的改革黨,通常提出的理由都是認為自己是「模範移民」,改革黨反對的是破壞社會安寧的「非法移民」,並會拿出該黨的政綱佐證。每次看到這些討論我都感到十分奇怪,畢竟這些港人移英前在香港又不是未見過選舉,政客在選舉前後說一套做一套應該不會陌生,許多政黨總會在選舉前「溝淡」某些極端政見,當選後才故態復萌,這在香港也屢見不鮮,為何到了英國卻又能對這些選舉語言如此受落? 且看大西洋彼岸,特朗普當選前也得到某些少數族裔社群的支持,到要承受他當選後的鐵拳時已後悔不已。現在特朗普政府的排除移民政策已擴展到持有合法身份的移民,甚至是綠卡持有人。當然,他們每新增一批針對的對象,總會找到某些說詞來支持。只是當被針對的範圍越來越廣,拿着「模範移民」的幻想以為自己可以免疫,未免有點自欺欺人。如此類堆,千萬別以為英國工黨限制正規移民是搞錯對象。不,他們非常清楚他們在做些什麼,因為他們非常清楚選民底裡想要的其實是什麼。政治語言都分「前台」和「後台」,人前說一句,人後又說另一句,早點看破也就少一些機會站錯隊。 不安情緒的出口 移民政策評論有「薛定諤的移民」這比喻,諷刺反移民政客說詞表面上的前後矛盾。「薛定諤的移民」來自物理學思想實驗「薛定諤的貓」(Schrodinger's...