以前未曾離開香港生活,總是說不清楚為甚麼喜歡我城;直到真正走出外地,才恍然明白香港確實與眾不同。山野近在咫尺,不用片刻便可徒步登山,飽覽世界級景致;轉個彎下山,隨意步行已能找到各式美食,或走進戲院看一場好戲。這種幾乎無縫銜接的大都會與大自然共存的格局,在其他城市從未遇上。 有次與拉達克的好友聊天,他問我最喜歡香港甚麼,我笑著回答:「我最喜歡在香港搭電梯時,不用刻意跟人打招呼。」自問性格偏向所謂的「I 人」,有時打開門看見鄰居在門口等候電梯,會假裝有事在身,寧願錯開一程。常聽說外地不少社區街坊十分親切,表面聽來溫馨動人,但設想若長期置身其中,對於習慣保留私人空間的我而言,其實頗感吃力。 不少人覺得香港人冷漠、性急,曾幾何時,我也有此印象。直至風風雨雨,才明白其實香港人並非無情,而是本能地尊重彼此的界線與私隱;日常話不多,但一方有難,八方總會自發伸出援手。 近乎本能的慈悲心懷 有些經歷已不宜再公開細寫,免得再捲入無謂風波,惹來文革式批鬥。然而只以疫情期間經歷為例,香港民間自發,展現出驚人的守望相助精神。互不相識,姓甚名誰皆不得而知的街坊,會主動提供口罩、酒精、藥物等物資,默默照應身邊人。 最難得的是,疫情過後,大家又自然回復原本淡然的距離,各自生活、互不打擾。我感激這份無私的真摯互助,又不趁機逾越對方的生活界線。君子之交淡如水,志趣相投,交往不涉利益,並非只屬古書所說的高尚情操,而是不少香港人確切的日常實踐。我最喜歡香港之處,正是這種微妙而珍貴的平衡。...

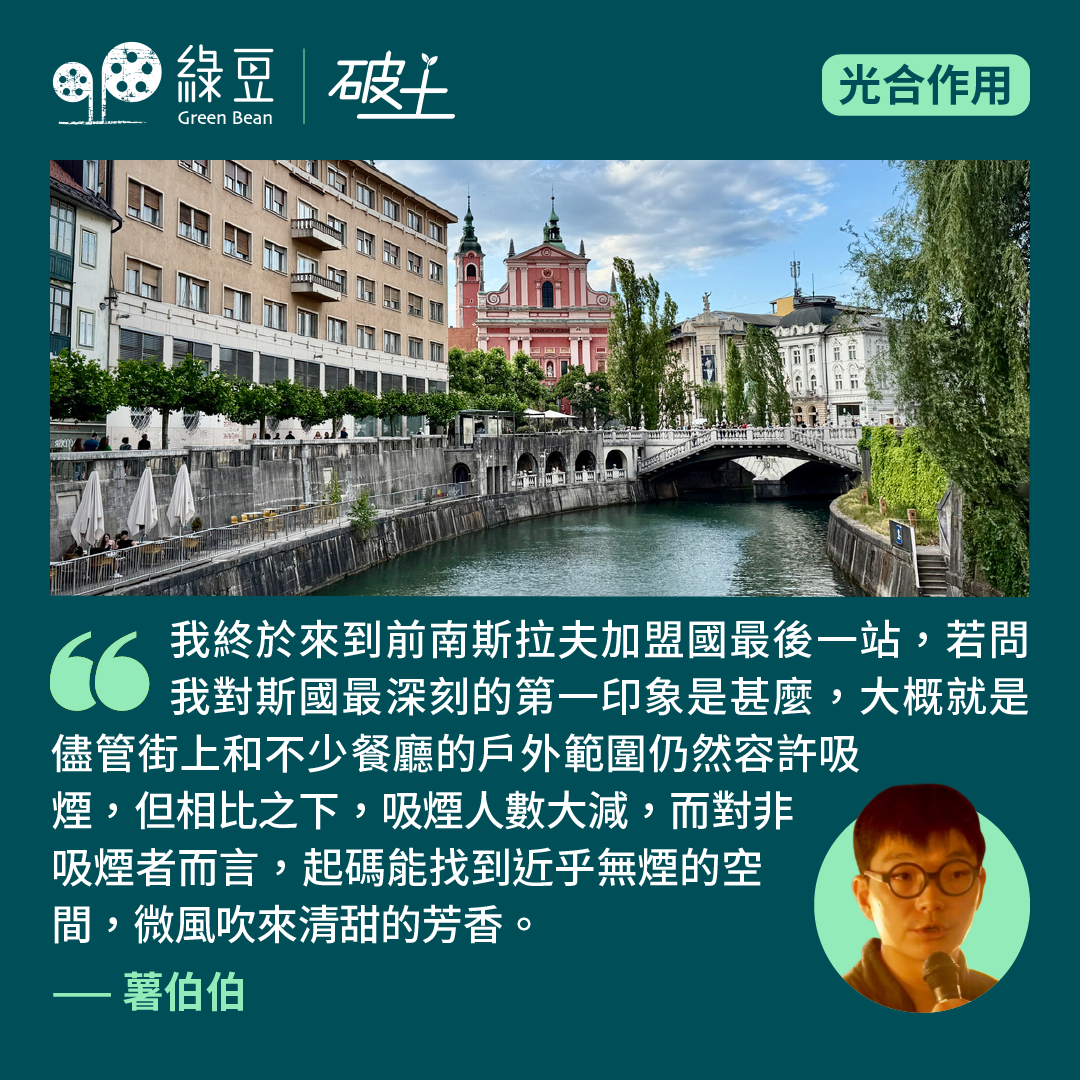

斯洛文尼亞曾屬南斯拉夫成員國之一,奧地利人視其為巴爾幹國家,但巴爾幹各國卻又不認同斯國屬半島範圍,斯洛文尼亞人則自認是中歐國家。由於鄰近奧地利和意大利等資本主義國家,憑藉地理優勢,經濟發展蓬勃。 南斯拉夫時期,斯洛文尼亞已是聯邦中最富庶的共和國,經常需要資助其他較貧窮的成員,肩負起沉重的財政重擔,加上與塞爾維亞的政治僵局,最終促使斯洛文尼亞決定走向獨立,在 1991 年與南斯拉夫人民軍打了一場十日戰爭。 誇張的吸煙文化 然而無論該國歸屬何處,遊客到訪時總能感受到與別不同的氣氛。對我來說,最顯著的差異在於當地的吸煙文化。這次行程遊歷了多個巴爾幹國家,雖然印象良好,但唯一令人倍感不適的,是當地誇張的吸煙風氣。 無論是室內室外、街上等車,甚至開著冷氣的場所都可見煙民。過邊境時,所有人要下車接受護照檢查,關員一邊抽煙一邊工作。乘客檢查完畢後,需要去對面一處陰涼的狹小空間等候,總有人隨即點煙,此起彼落,不吸煙者無處可避。...

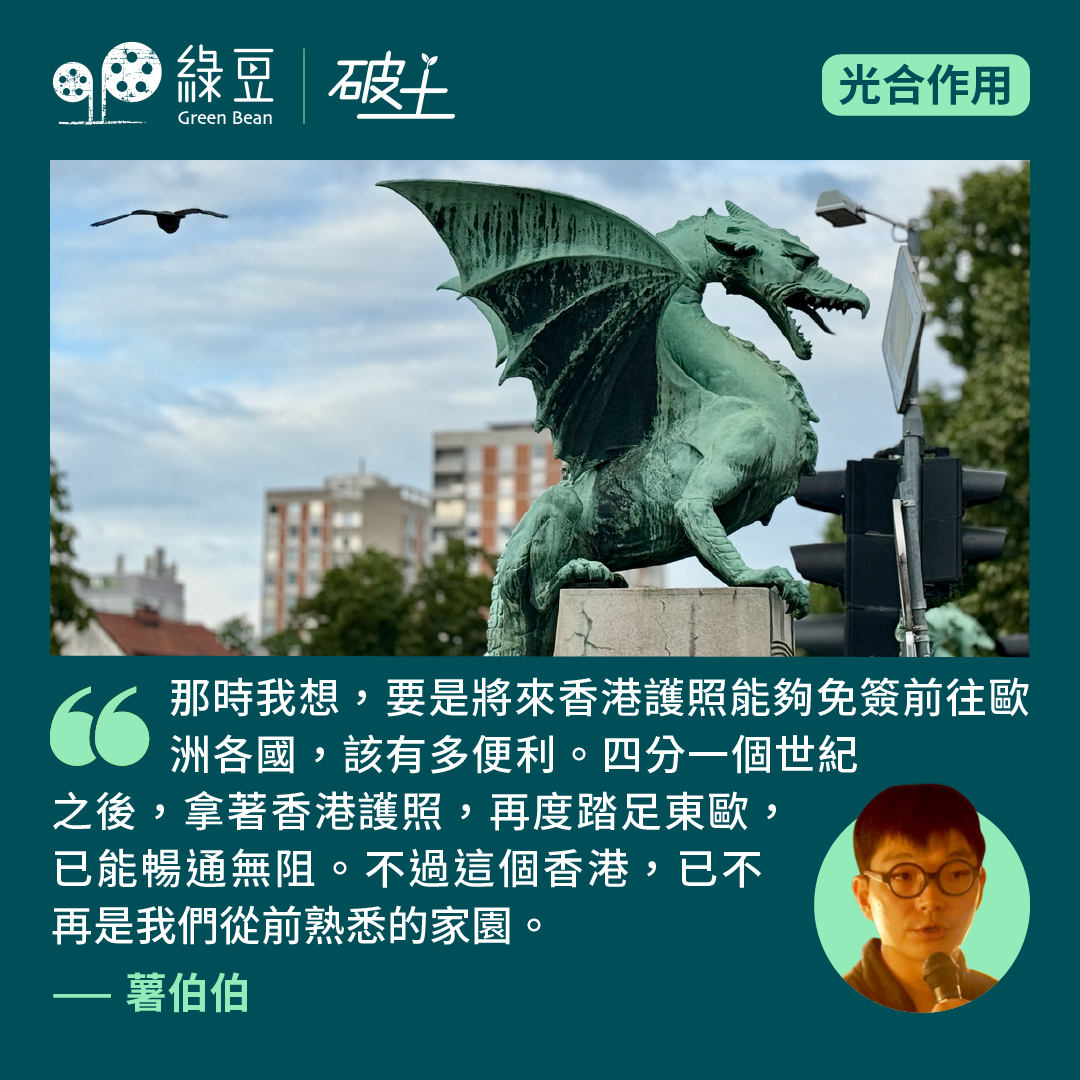

來到南斯拉夫前加盟國的最後一站——斯洛文尼亞。南斯拉夫分裂成七個國家(包括最新獨立的科索沃),我最早到訪的前加盟國,其實就是斯洛文尼亞,卻成了這趟巴爾幹之旅的終站。 回想二十多年前,首次踏足歐洲,歐元僅存在於文件,正處於過渡期,未有實體貨幣流通。當時持 BNO 只能免簽到訪部分歐洲國家,仍需申請神根簽證。東歐還未加入歐盟,亦要另外申請簽證或辦理落地簽證,瑣碎兼麻煩。 我上網搜尋資料,看到有旅客表示,持 BNO 入境東歐時,因被誤認為英國護照而獲准通關。千禧年的網絡仍算新興,資訊寥寥,說法不一。剛好我買了歐鐵通行證(Eurail...

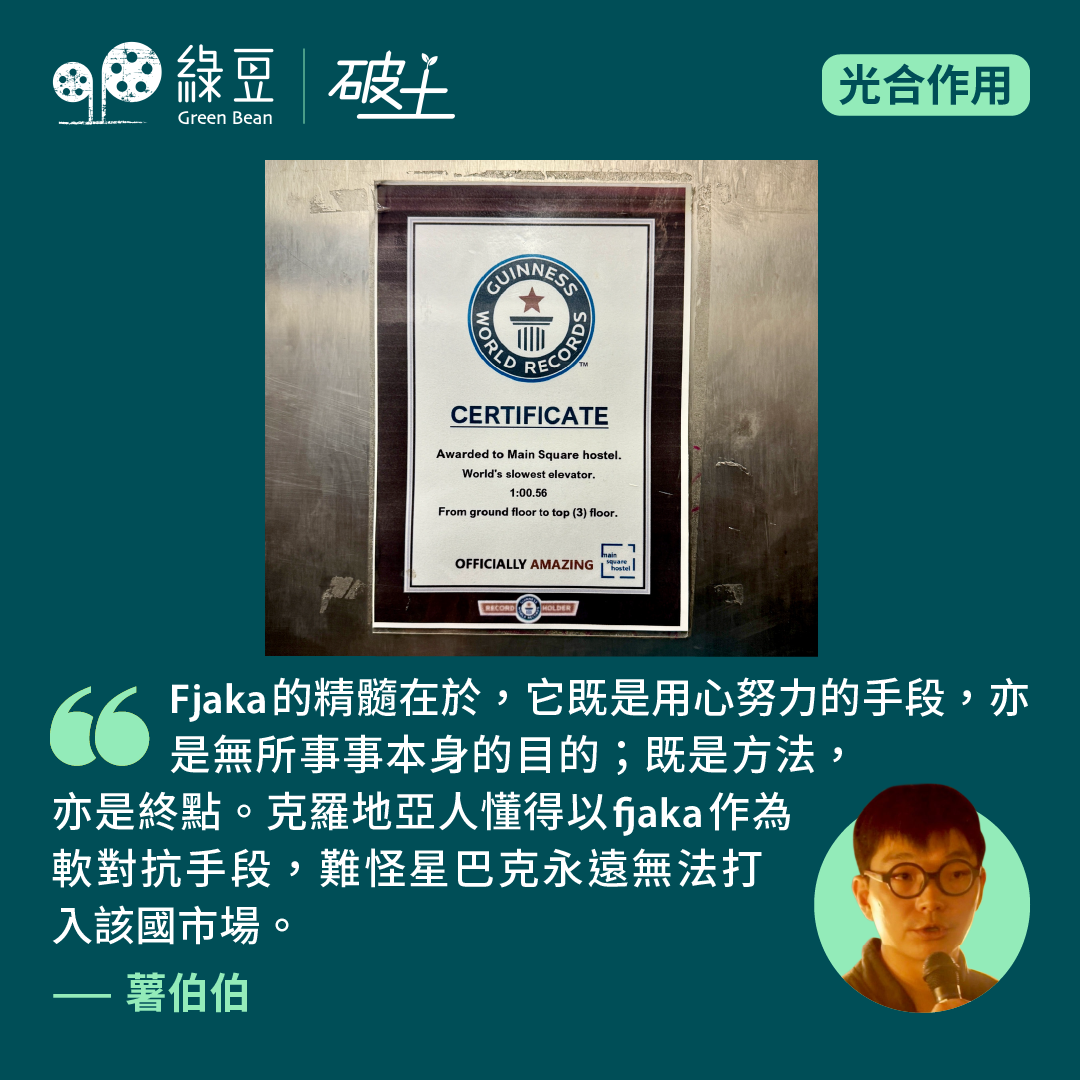

咖啡文化深植於整個巴爾幹半島,然而克羅地亞人另闢蹊徑,將民族生活態度融入咖啡之中,創造出獨特體驗。克羅地亞沿海地區達爾馬提亞(Dalmatia),孕育出名為 fjaka 的生活哲學,意指一種幸福的慵懶狀態,也就是努力地修煉「無所事事」的生活藝術。 Fjaka 在克羅地亞語的發音是 f-ya-ka,國際音標為 /fjaka/...

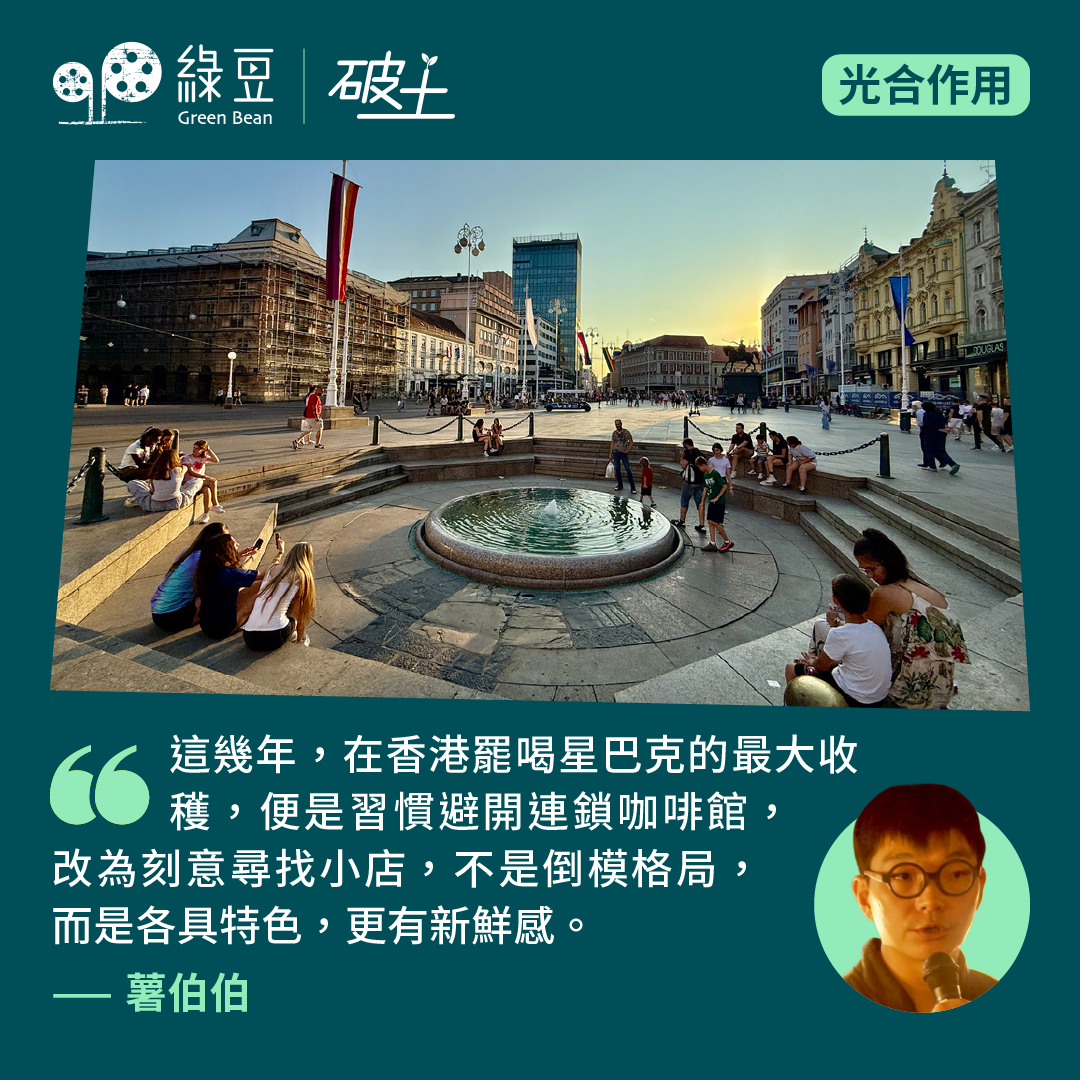

早前提到與韓國旅客在旅館見面,他說:「早上沒喝咖啡,好像一天還未開始。」我也是無啡不歡,所以就相約去咖啡館。旅館就在市中心的耶拉契奇總督廣場旁邊,正思索要去哪一間咖啡館,他隨口便說:「不如去星巴克吧。」聽到這個名字,我自然極不情願。 從那年起,至今還是拒絕光顧星巴克。有次一名外國朋友來香港,從尖沙嘴某酒店下來買咖啡,剛好就到了這一間。我未至於出言阻止,朋友一連買了數杯,還想請客,我立時婉拒。回酒店時,幫他拿著有綠色標誌的紙杯,那刻我覺得好尷尬。 在此講清楚,我不是罷買全部連鎖店,亦不覺得別人一定要杯葛甚麼。你自己做決定,我自己也有幫襯便利店、超市等,仔細查看背景,可以找到與其他連鎖店千絲萬縷的關係。 我——只是特別不想光顧星巴克。 這幾年,在香港罷喝星巴克的最大收穫,便是習慣避開連鎖咖啡館,改為刻意尋找小店,不是倒模格局,而是各具特色,更有新鮮感。 外國的星巴克由不同的集團營運,但我還是寧願把生意給一些自己沒有聽過的店舖。在薩格勒布一出旅館,便見四周咖啡館林立,每間名字都未聽過。隨意選了廣場上的一間,可觀看來回穿梭的人群。 後來聽當地人說,原來克羅地亞人引以為傲的事情之一,就是他們是少數沒有星巴克進駐的歐洲國家。不是不接受外來文化,而是對當地人來說,星巴克根本稱不上是咖啡館。克羅地亞人認為咖啡應該是坐下來慢慢享受,每次最少花半小時,一年要用...

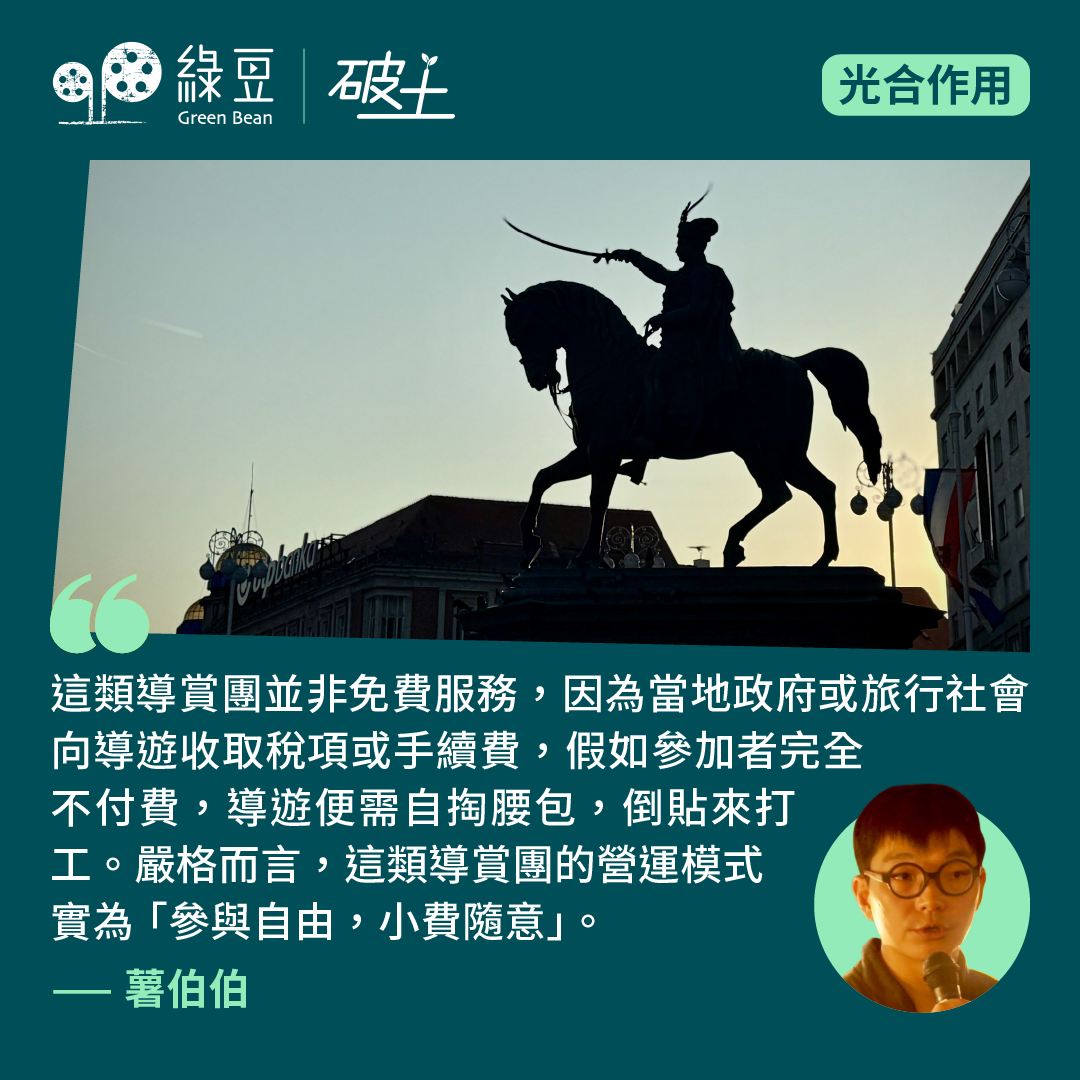

早前談及歐洲的「自由導賞團」(Free Walking Tour),當中「Free」一字帶有雙關意思,其實更應理解為「自由參與」而非免費。這類導賞團並非免費服務,因為當地政府或旅行社會向導遊收取稅項或手續費,假如參加者完全不付費,導遊便需自掏腰包,倒貼來打工。嚴格而言,這類導賞團的營運模式實為「參與自由,小費隨意」。 聽不少導遊說,旅行社會按參加人頭收取約 2 至 3...

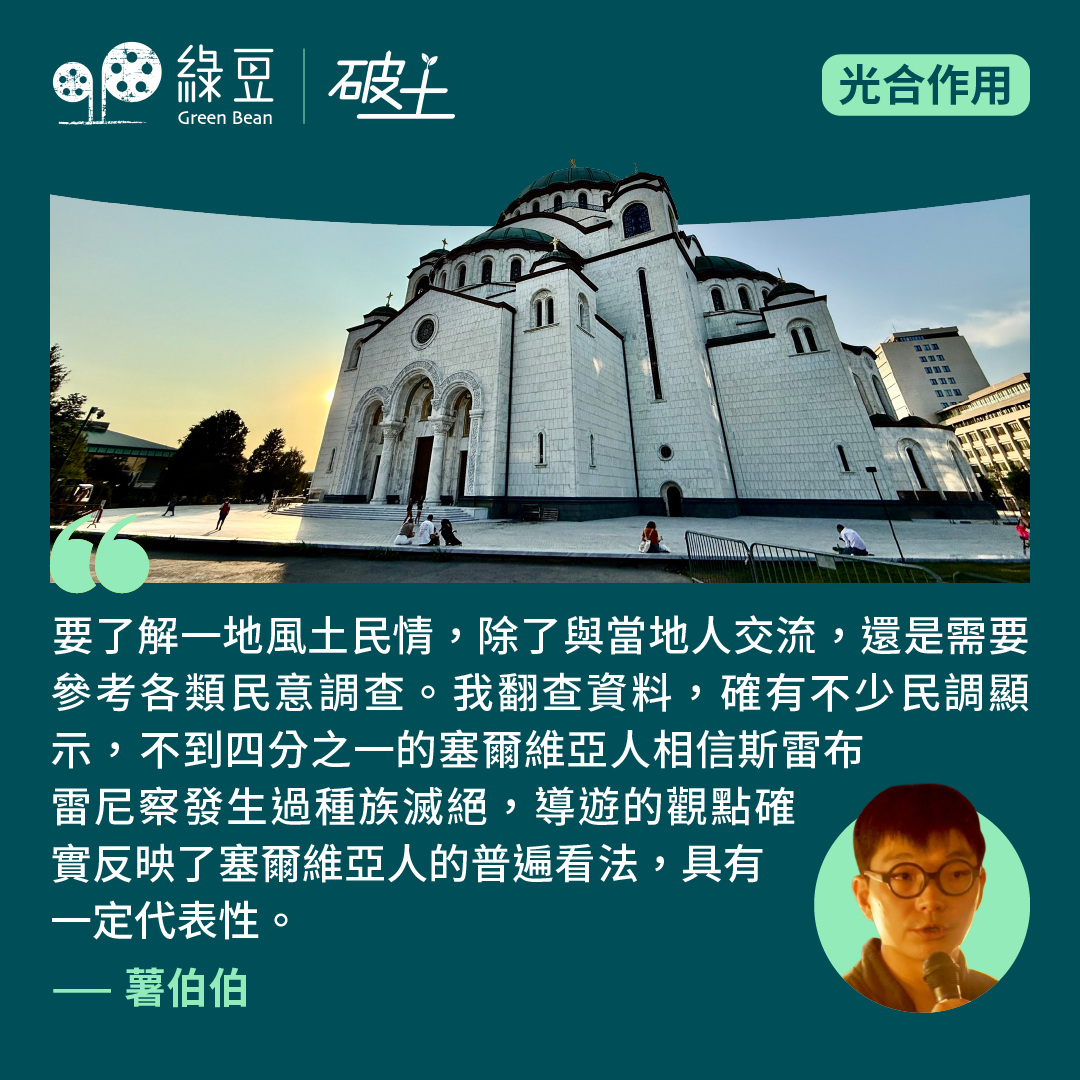

我在塞爾維亞首都貝爾格萊德,參加了一個「免費導賞團」,原以為只是尋常了解當地風土民情,導遊卻不斷宣揚其政治立場,與我之前所理解的歷史又大相逕庭。在我聽來,雖然甚為礙耳,但來都來了,也想聽聽當地人的看法。 導遊主動提及 1995 年 7 月波斯尼亞戰爭期間,塞爾維亞所實施的種族清洗。他聲稱該事件頂多只是「戰爭罪行」,卻絕不構成「種族清洗」。他如此辯稱:「在斯雷布雷尼察(Srebrenica)遇害者『只有』五千人(實為八千人),不否認這是戰爭罪行,但絕不能稱之為『種族清洗』。」 為甚麼不算種族清洗?他的論點是:「如果這樣也算『種族清洗』,便是『貶低』二戰期間猶太人的苦難,同時亦會『貶低』土耳其對亞美尼亞人的種族滅絕,以及目前加沙的情況。」接著他又補充:「倒是二戰時期,(親納粹的)克羅地亞對塞爾維亞人的屠殺,才稱得上真正的種族滅絕。」...

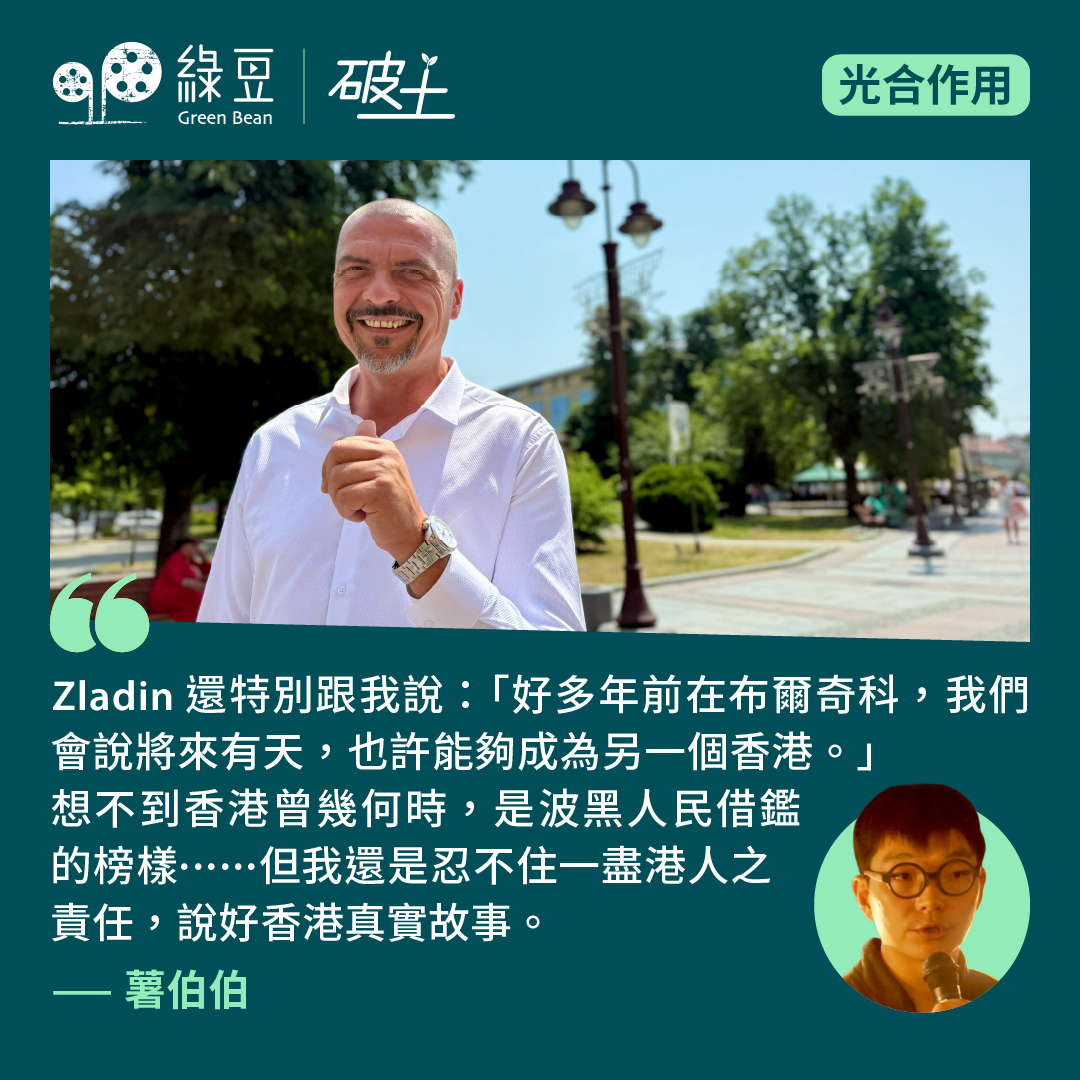

在波黑境內,有一處地方遊客稀少,但我卻特別想親眼看看,民宿主人第一句居然問我是否因公幹而來。此地名為布爾奇科(Brčko)特區,成立原由可說是情非得已。讀者先應找來「波黑分區地圖」(直接搜尋引號內文字),即看到塞族共和國及波黑聯邦之間,有一個獨特的交匯點,形成了塞族共和國東西兩部分唯一的狹窄通道。任何一族掌控此地,必然損害他方利益,有礙和平進程。 多族共存的神奇特區 1995年《代頓條約》簽訂後,各方刻意把這個地方的地位懸而未決,改由國際仲裁及協商處理。特區的成立,往往涉及外國勢力,此處亦不例外。由美國主導、聯合歐俄英等勢力,以及與當地三族協商後,特區的具體規則得以確立。根據憲法規定,布爾奇科特區擁有獨立的議會、法律及司法制度、行政權力,並非等同其他兩個政治實體,而是高度自治。轄下約八萬居民,多族共存,沒有任何一方能夠壟斷控制權。 儘管共融看來刻意經營,卻正是其設計概念。我認識了從事項目發展的 Zladin,他指出教育制度是布爾奇科特區的一大優勢,能夠滿足不同族群需求,在波黑兩個實體中實屬罕見。特區學生可自由選擇修讀波語、克語或塞語,亦可選擇學習拉丁文字或西里爾文字。Zladin補充說:「歷史議題向來敏感,但這裡的教科書是各族群均能接受,部分過於敏感的議題暫且擱置。」 我問他按語言和族群分班,會否加深隔閡。Zladin 思索片刻答道:「其實剛好相反,正因這種分隔,反而更加團結。」他還舉例說:「好像我們家,本身是波斯尼亞克族人,但我的兒子最要好的兩個朋友,一個是塞族人,另一個是克族人。」而在他兒子的學校,亦沒有出現所謂「一屋簷下兩所學校」(two...

波斯尼亞及黑塞哥維那實行高度分權制度,在不同層面均有體現。例如在同一國家,同時有三位總統,分別代表塞爾維亞族、克羅地亞族及波斯尼亞克族。全國分為兩個實體,即塞族共和國(Republika Srpska)和波黑聯邦(Federation of Bosnia and Herzegovina),另外還設有一個叫「布爾奇科」(Brčko)的特別行政區。 我發覺跟波黑公民交流時,不少人往往強調,上世紀九十年代的戰爭,不能簡單歸類為族群或宗教衝突。有兩名波黑人都用同一個比喻跟我說:「如果你發現任何一本旅遊書或歷史書,聲稱上世紀的戰爭是族群或宗教之戰,你可以把它扔進垃圾桶(或河流)。」不過在劃分權力時,民族因素始終是首要考慮。...

在巴爾幹地區旅行時,特別是在一些遊客相對較少之處,當地人總愛問外國人如何看待他們的國家。在波黑每次被問這個問題,我只要說出一個答案,對方的眼睛就會發亮,彷彿你真的很懂的樣子。 我說:「我喜歡波黑的 Ćejf。」 對方就會說:「呀,想不到你連這個也知道!」 接著他們請你描述何謂 Ćejf,這是一個陷阱,因為無論如何回答,他們都不會收貨。唯一能令波黑人滿意的解釋,就是強調這個字無法用其他語言來解釋。 我喜歡這種「迷失在翻譯」的概念,難以用其他語言準確表達出來,例如丹麥語中有所謂「hygge」、克羅地亞語的「fjaka」、西藏語的「le」,或香港語的「hea」,都是難以在三言兩語之間完全解釋清楚的獨有概念。...