破土圖文

生.死.愛.欲 去年我在台灣出版一套上下兩冊的《生死愛欲》,分別是《從希臘神話到基督宗教》及《從中國傳統到近現代西方》兩部分。這套書是我在中文大學歷年來思考與著述的總和,以東西方文化比較的方式處理相關問題。 《從希臘神話到基督宗教》由柏拉圖講起。處理死亡問題,我們需要透過柏拉圖所著的《自辯》來理解化死亡為哲學問題的第一人──蘇格拉底──其想法如何;同樣,處理愛欲問題,亦需由柏拉圖入手。在古希臘文明中,愛欲之神愛洛斯 (Eros)與死亡之神桑納托斯(Thanatos)乃一對密不可分而極重要的概念。故本書何以名為《生死愛欲》,為何「生死」會與「愛欲」相提並論,原因即在此。 亞里士多德將「愛」起碼分為三種,即欲愛(eros)、德愛(philia)、聖愛(agape),它們是「愛」的三種最主要形式,其中「philia」又被視為 「最高形式愛」。這套觀念深刻影響西方人「愛」的觀念,直到現代仍然如是。 柏拉圖在《饗宴》(Symposium)中提出,最重要的就是欲愛,這與亞里士多德看法微異。所謂愛,就是欲,就是追求,追求不在我自身裡面之對象。因為該對象不在我裡面(不屬於我),所以我欲,我追求,這就是愛。對象可以是任何事物,自然亦可以是人,也可以是抽象觀念,如真、善、美。柏拉圖所說的欲愛,乃單向而不對等之愛;與此相反,亞里士多德所說的德愛,則為雙向而對等之愛。他在《尼各馬可倫理學》第八及九卷中論之甚詳,於此不贅述,大家可自行參閱。 聖愛,主要發揚自基督教的《新約聖經》,這種愛已達乎追求世界和平的大愛、博愛、明愛(caritas),類似佛家慈悲與儒家之仁。因此很明顯,聖愛絕非一般男女情欲的愛。但是基督教這種聖愛精神,並非鐵板一塊,首尾相貫,即使回歸到最純粹的研究上,對比《舊約》與《新約》如何看待聖愛問題,亦會發覺彼此之間看法亦不同。在處理這個問題上又需要另費一番功夫,才能梳理出雄踞西方文明上千年的基督教,對於「愛」乃作何想法。 《從中國傳統到近現代西方》這部分,源自我有種想法,認為過去三十多年在雅正中文世界裡,甚少人寫而且頗為避諱相關主題,愛情或情欲既不能寫,死亡問題亦甚少觸及。因此,我立志要重新整理華夏文明對這些主題如何看待及處理。華夏與西方處理相關問題的方式與態度截然不同。正如上述,古華夏並無「愛你」這種觀念,儒家「仁者愛人」及墨子的「兼愛」,與所謂男女之愛毫無關係,在華夏古文獻中,西方文明那種「愛」,基本上不存在。面對如此現象,我們必須要問,為何這樣?這也是我試圖回答的一大問題。 西方自上古伊始,歷經文藝復興與浪漫主義風潮,迄今為止,對於「愛」所作反省與發展,屢有突破。譬如現代心理分析認為,欲望對人類這種存在相當重要,我們所欲所求,皆從心理變化而來。此說影響甚大。基於相關研究理論,他們不禁對眾哲學家提出質疑:哲學家果真了解愛情嗎?不少哲學家,如柏拉圖、尼采、叔本華等,皆終身未婚,因為愛情太麻煩。而康德更是當中佼佼者。當然,已婚或有過愛情經驗的哲學家亦不乏其人,如海德格與漢娜.鄂蘭,以及沙特和波娃,他們都是哲學家。不過,身為哲學家,他們能否依憑自身體驗,就愛欲問題提出哲學主張? 現實生活中,我們經常耳聞「此愛非真愛」之類言語,然而,如果有所謂真實的愛(authentic love),則到底何謂真愛?真愛應該具備何種條件與狀態?若追根究柢,我們甚至要問,何謂真?我這部書其中一項所要表達的訊息即在此。 出版這部書,追本溯源,可追溯到我年輕時所出版過的另一本小書:《將上下而求索:給明慧的二十封信》。正如我在《生死愛欲》開首時所說:它是我歷年來思考與著述的總和,可謂「路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索」。正因為在這個耗盡一生以「上下而求索」的過程裡,我明白到生命問題並非容易回答,因此希望將這些思想果實化為著作,留給後人,希望多少有所裨益。 我一生在香港生活,未嘗受戰火洗禮與暴政蹂躪,從未意識到,無論中國抑或台灣,一直處於各式災難中,受盡荼毒折磨。昨日與朋友參觀台北景美白色恐怖紀念館,認識到自五○年代以來,台灣人如何在白色恐怖的壓力下,力爭民主,對抗暴政,並為此犧牲無數仁人義士的性命。如今白色恐怖在台灣已成過去,然而在香港,它卻處於現在進行式。香港如今已然巨變,但這種變化,對我們反省生命是否無意義與價值?大家不妨思考一下。 以上所述這部《生死愛欲》,我希望透過不同方向,探討人生問題,而非知識、理論、學科問題,因此切勿將此書當作歷史或理論哲學書閱讀。這部書既作為我歷年來思考與著述的總和,自然與我多年來所嘗試的教育方法以及各式著作,具有某種一致性(consistency),亦即有一條主軸貫徹始終,而這條主軸,就是人類處境與生命問題。對於這個問題,我們每個人所給出的答案,並沒有任何一個可自詡為永恆而絕對。大家的答案,皆僅供他人參考,作為養分,以刺激更多思考與答案。人類處境與生命問題,乃實存問題 (existential problem),而非理論問題(theoretical problem)。實存問題不只要思考,更要處理,是我們無法避免、必須面對的問題。 年老哲學去年,我曾在網上開課講授死亡與年老哲學。談論死亡哲學者甚多,談論年老哲學者亦不少,但將兩者相提並論者則鮮。對於死亡與年老的關係,就我而言,不過是「若非早死,就要老去,別無選擇」。年輕時,我們極少想到年老與死亡的問題;到年老時,我們才會發覺自己既未早死,且逐漸老去,此時才會意識到這句話的存在。然而,老去既非必然之事,在我們的世代之前,更非常態。過去由於醫療尚不夠好,人多短壽,故古人有所謂「六十不稱夭,七十古來稀」之說,因此,過去大部分人都難以體驗老去,即使帝王將相亦然;但是,如今人類隨便都可活個八、九十歲,除非自殺,否則死亡不易降臨。...

前一陣子,教會的朋友開放家居,約了幾位阿太一起到她家吃早餐、傾吓偈。幾個人的茶聚,已反映族群的多元:主人是加勒比海移民後代、有三十出頭的愛爾蘭裔女教師、一位曾旅居美國和德國的女士,還有我就是資歷最淺的新移民。大家不約而同談到北愛爾蘭。 誠惶誠恐的童年 女教師聖誕假期跟丈夫和稚子返貝爾法斯特度過。她說出生和成長於上世紀90年代, The Troubles (北愛問題)稍為緩和。英政府與當地的保皇派、共和派開始連串艱難的談判。直至「血腥星期天」26周年,在1998年英國首相貝理雅(Tony Blair)委任法官...

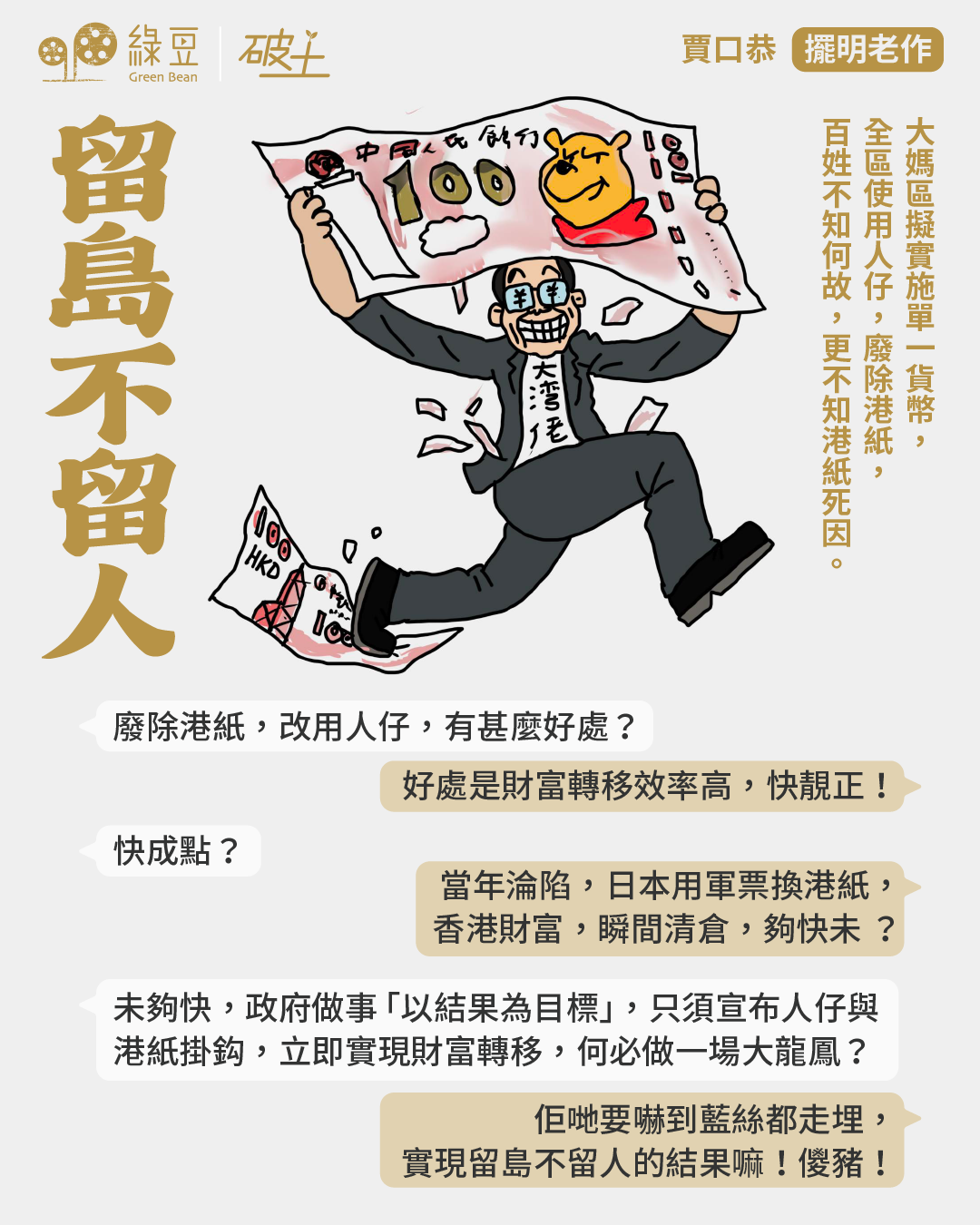

破土漫畫

大媽區擬實施單一貨幣, 全區使用人仔,廢除港紙,百姓不知何故,更不知港紙死因。 問 :廢除港紙,改用人仔,有甚麼好處?答 :好處是財富轉移效率高,快靚正! 問:快成點 ?答:當年淪陷,日本用軍票換港紙,香港財富,瞬間清倉,夠快未 ? 問:未夠快,政府做事「以結果為目標」,只須宣布人仔與港紙掛鈎,立即實現財富轉移,何必做一場大龍鳳?答:佢哋要嚇到藍絲都走埋,實現留島不留人的結果嘛!儍豬! ...

▌[城市亂彈]畫家簡介vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。