英債秋聲起:從希利到李韻晴,歷史正在重演?

英倫九月,天色漸短,落葉未盡,寒意先臨。債券交易員素有「候鳥」之稱,每逢季節交替,總會格外敏感。今秋倫敦金融城內,最讓市場神經緊繃的,莫過於英國國債(gilts)市場。

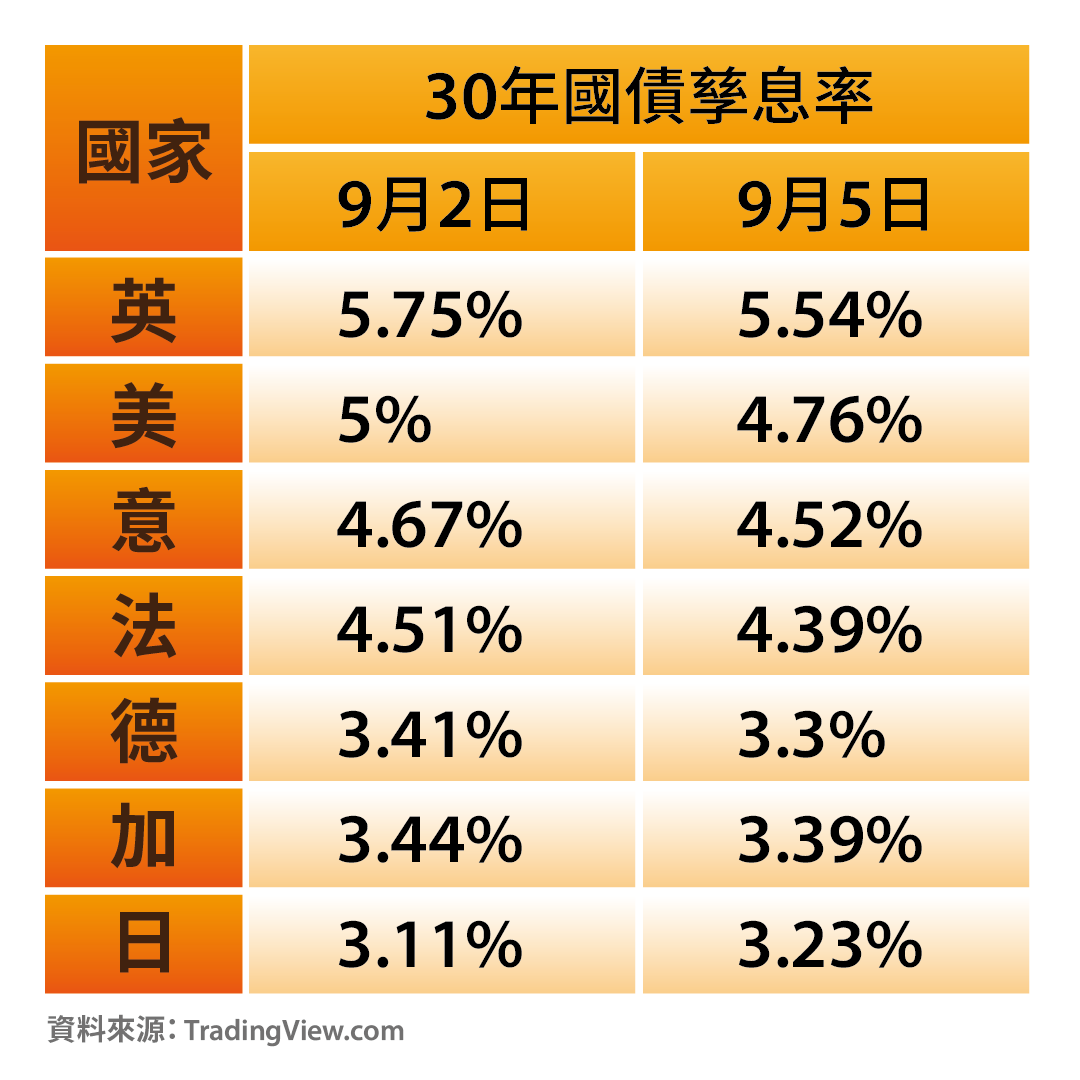

上周三,30年期英國國債孳息率一度衝破 5.7%,觸及自1998年以來27年高位,雖然之後回落至5.5%左右,但這道驚濤仍令投資者如驚弓之鳥。對比其他G7同儕 (見下圖),英國長債利率之高,猶如病人一身高燒,雖未瀕危,卻也叫市場不得安眠。

問題何在?簡言之,是政治與財政的交錯。首相施紀賢(Keir Starmer)上周改組內閣,傳言財相李韻晴(Rachel Reeves)權力被「架空」,甚至被「管理式出局」,市場風聲鶴唳——畢竟,七月時李韻晴在下議院落淚的一幕,令市場聯想起「哭泣的財長」。

IMF幽靈

要理解當前英國債市的「心病」,須回望近半世紀前的往事。1976年,工黨財相希利(Denis Healey)因為英鎊危機與債市罷買,被迫遠赴華盛頓,向國際貨幣基金組織(IMF)求助。當時英國「寅吃卯糧」,終於捱不住,接受 IMF 貸款,條件是史上最深的開支削減與加稅。此一「國恥」,至今仍是倫敦金融圈的集體陰影。

如今市場有人問:歷史會否重演?李韻晴不得不公開否認英國正走向 IMF 救助之路,並揶揄這種憂慮「非認真的經濟學家」才會提出。然而,否認的本身,往往加深市場疑慮。

與1970年代不同,今日英國掌握自己的貨幣,央行隨時可「開動印鈔機」,即使代價是國民貧窮化,大抵毋須IMF打救。而且 IMF 的局限卻不容忽視:英國在 IMF 的份額僅 300億美元,理論上最多可借三倍,即 670億英鎊——不過,這筆數目只夠支撐 NHS 四個月開支,或支付六個月的國家退休金。與此同時,英國本財政年度赤字融資額便高達 1200億英鎊。若真要仰賴 IMF,規模根本杯水車薪。

更棘手的是政治後果:若工黨政府真得「低頭哈腰」求 IMF 援手,無異於承認「二次失敗」,其後果恐更甚於2022年「迷你預算案」引爆的債災。

三大壓力:政策失算、利息成本、增長幻象

市場對英國國債的焦慮,核心在於財政算術的失衡。簡化而言,三大壓力環環相扣:

一、政策失算。 政府原本計劃削減冬季燃料補貼、殘疾福利,結果政治反彈迫使「轉軚」。此舉令財政「緩衝空間」(headroom)驟減 50億英鎊。

二、利息成本。 今年三月預算案時,英國國債利息成本的假設基於當時市場利率,如今殖利率平均升高 35個基點,意味每年新增 50億英鎊負擔。

三、增長幻象。 預算責任辦公室(OBR)一向高估中期生產力,如今若把2026年後的增長預測下修0.3個百分點,每年恐再拖累財政 200億英鎊。

合計下來,要恢復春季預算近 100億英鎊的「財政緩衝」,李韻晴或需籌集 300億英鎊;若要「加倍」以安撫市場,更需 400至500億英鎊。問題是,工黨已承諾不碰四分之三的稅基——要在狹窄空間內開源,談何容易?

稅?債?「財技」?

工黨內外已流傳多個選項:

- 向銀行業徵加附加稅;

- 提高博彩稅;

- 擴大資本利得稅,甚至涵蓋部分自住房屋;

- 對房東租金收入徵收國民保險(NICS);

- 最激進者,建議以「土地稅」取代印花稅與地稅。

然而,這些措施要麼政治阻力巨大,要麼見效太慢。市場更擔心,若政府選擇「延後開刀」,增加發債填坑,或將重演2022年的惡夢——債市拒絕買帳,利率飆升,貨幣貶值,惡性循環。

結構性轉變:誰來買單?

英國國債長端孳息率特別脆弱,原因不僅在於財政赤字,更因需求端的「結構性轉變」。過去,英國養老基金是長債的「鐵粉」,一旦利率上升,便大舉買入鎖定負債。但近年隨著避險比率提升,養老基金對長債需求驟降。此空缺如今由對沖基金與外資填補,但這些買家風險承受力較低,容易因市況動盪「落荒而逃」,形成所謂的「毀滅循環」(doom loop)。

再加上英國債務管理辦公室(DMO)每年仍需發行約 3000億英鎊新債,供應龐大,卻偏偏遇上流動性減弱、央行縮表(QT)加劇的環境。根據英倫銀行估算,縮表本身已推高利率 15至25個基點。種種因素疊加,難怪有人譏笑英國國債為「市場孤兒」。

三條路皆為險途

展望11月26日秋季預算案,市場普遍預期結局「難看」。大致有三種可能:

- 正面迎戰: 大幅加稅,打破競選承諾。雖能暫時補洞,卻可能拖累增長,令赤字死灰復燃。

- 延後痛苦: 先借後省,把緊縮推到遠期。此舉若缺乏說服力,恐再現2022年「迷你預算案」的翻版。

- 改規則: 推財富稅、修改赤字目標,事實上承認「棋差一著」。然而,此舉恐引發致資金外逃、貨幣貶值,把英國推向「滯脹」深淵。

無論哪一條,都是「險途」。

IMF忠告

IMF 建議英國調整財政規則,以避免「每半年加一次稅」的窘境。這種「技術性建議」足見英國不復往日「財政可靠」。

英國國債市場今年以來已歷五次「動盪期」,每次催化劑或來自通脹數據、或來自財政消息,卻有一共同點:一旦孳息率觸及高位,波動加劇,市場信心再度崩裂。這正是「市場心病」的最佳寫照。1976年英國向 IMF 屈服,帶來一代人的羞辱;2025年的今天,雖然工具箱更多,貨幣政策更靈活,但若財政赤字與市場信心雙雙失控,「新希利時刻」未必是天方夜談。

秋風起,落葉有聲。倫敦債市的「葉聲」,或已成為投資者耳邊最刺耳的雜音。

▌[遠山近水]作者簡介

清風明月本無價 遠山近水皆有情。