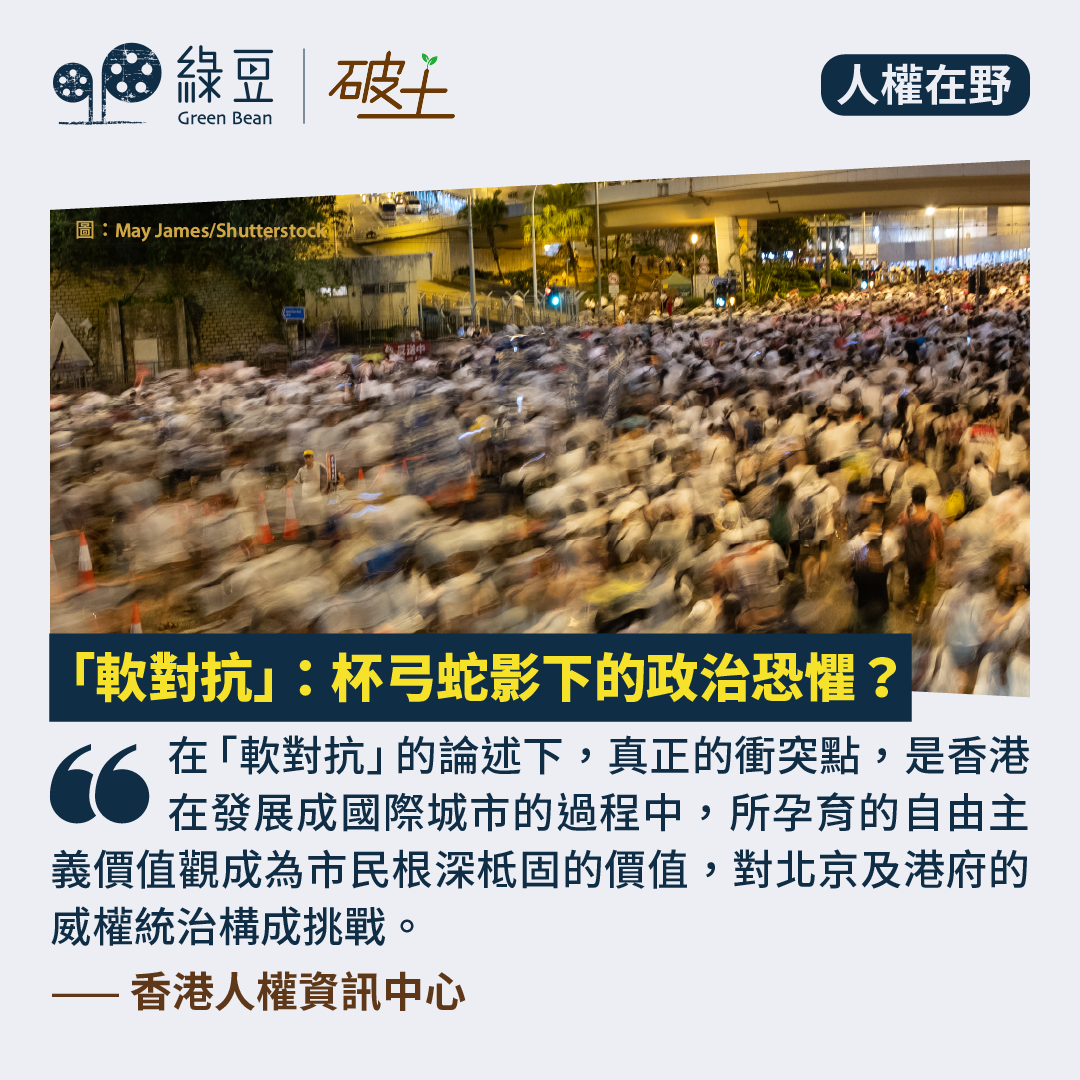

「軟對抗」:杯弓蛇影下的政治恐懼?

香港政府近年積極提出「軟對抗」的概念,將其作為新一輪政治管控的重要論述工具,並透過修改政策、實務執行及法例,以打擊政府眼中的「軟對抗」。

在香港的政治環境中,「軟對抗」一詞最早可追溯至2021年4月15日,時任中聯辦主任、香港國安委國家安全事務顧問駱惠寧在「全民國安教育日」中提出。他指出:「凡破壞國家安全的,屬『硬對抗』,就依法打擊;屬『軟對抗』,就依法規管。維護國家安全,是特區行政、立法、司法機關的共同責任。」然而當時政府及社會對於「軟對抗」的定義,並未有十分一致的定義及細緻的討論。

積極建立法理依據

「軟對抗」一詞並非法律術語,而是政府近年來透過公開發言、媒體論述以及政策文件逐步構建的政治概念。近日,保安局局長鄧炳強在接受建制傳媒專訪時進一步闡述,指出「軟對抗」是外部勢力或其代理人透過看似與國家安全無關的議題,利用假新聞、偏頗報道或文化藝術等渠道,以輿情發酵、文化滲透的方式分化社會,令市民不信任政府,產生敵意及負面情緒,甚至挑動香港與內地的矛盾。

鄧炳強的說法令人感到憂慮,因其定義實質上是將國安法及《維護國家安全條例》的「煽動意圖」、「境外勢力」、「外國代理人」等刑事元素扣連到「軟對抗」的概念上。這代表當局正積極建立相關的法理依據,使執法機關能合法地進行調查、監控及打擊行動,甚至把「軟對抗」看成了「硬對抗」處理。

事實上,近年政府已在行政法律、資助審批、政府合約及場地條款,以至探訪在囚人士等不同層面加入國安條文,都是政府聲言打擊「軟對抗」的措施。近日有建制傳媒指控民間研究團體研究香港生態旅遊、廢物回收政策是製造軟對抗、獨立書店舉辦書展活動是建立軟對抗團夥,令人感到山雨欲來,當局可能將有另一波的打壓行動。此情況亦反映政府的杯弓蛇影,把市民看成「無處不對抗」的敵人。

市民根深柢固價值觀構成對政權的挑戰

若將當局提出的「軟對抗」論述放到中國近代政治脈絡中檢視,這與中國共產黨當局在冷戰時期批評西方國家的「和平演變」理論是如出一轍,指控西方資本主義國家試圖透過政治、經濟、文化等非武力方式,逐步改變社會主義政權的性質。由此觀之,我們即能明白為何當局把打擊「軟對抗」作為推行更廣泛政治管制策略中的重要一環,以及為何香港民間社會、媒體、文化與教育界等合法、合理行使表達自由、集會、結社自由和對政府的工作、政策作出批評和辯論,在當局眼中皆視為對國家安全的潛在威脅。

但值得注意的是,在「軟對抗」的論述下,中國及香港政府從未對香港高度資本主義的生活方式提出質疑。真正的衝突點,是香港在發展成國際城市的過程中,所孕育的自由主義價值觀成為市民根深柢固的價值,對北京及港府的威權統治構成挑戰。

筆者強調,香港面對的並不是「外部勢力」干預,而是香港人根據《公民權利及政治權利國際公約》及《基本法》對民主、人權、法治與自主公民社會的追求得不到當局的正視及適當回應。政府所謂的「軟對抗」真正針對的是要清除自由民主的意識形態,包括普及而平等的政治權利、獨立自主的公民社會、資訊及新聞自由、學術界的獨立研究、公民意識及批判思維培養、文化藝術具有提出非官方敘事的空間和自由,以及公民和平示威與其他非暴力形式提出抗議。

對權力監督、公民參與的敵視

香港人的反抗、國際社會對香港政府的批評,是因為當局的打壓及清算違反《公民權利和政治權利國際公約》及《經濟、社會及文化權利國際公約》下所保護的人權,衝擊國際人權法長年累月發展出來的人權標準。香港的案例反映一個文明、自由、正逐步邁向民主政制的社會,如何被強權壓制,令人權、法治及自由明顯倒退。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克(Volker Türk)上月在向人權理事會匯報全球人權形勢時指出,世界各地衝突與危機日益加劇。各國必須以最堅定的行動維護國際法與人權,制止攸關人類生存的協定遭任意踐踏,並遏止法治進一步被蠶食。他的報告亦指出,中國在推動使本國立法符合國際人權法方面缺乏實質進展,並批評國家安全法進一步限縮了香港的公民空間。

從現代公共治理的角度而言,「軟對抗」的概念反映出一種對權力監督、公民參與的敵視。不受監察、不容參與的權力如何避免腐化?這明顯與現代治理原則相悖。當政府將和平異見與批評聲音一概視為「軟對抗」,實質是試圖架空社會監督機制,破壞權力制衡,進一步削弱公共政策的透明度、問責性及公民參與。一個缺乏監督與參與的社會,難以建立真正的團結與繁榮,也難以讓人民獲得有尊嚴與自由的生活。

未來日子裡,香港公民社會的處境可能更為艱難。然而,即使面對高度壓制,保持堅持和韌性,堅守對人權的信念和追求,才能抗衡政府藉打擊「軟對抗」而推行的威權治理策略,保留香港的獨特性與公義底線,並說明一個開放、自由、民主的社會,才是香港應該朝向的方向。

香港人權資訊中心

Facebook:hkchr.org

IG:hkchr_org